ekonomika_promishlennosti / Uchebnoe posobie Ekonomika energetiki NDRogalev MEI 2005.pdf / Учебное пособие Экономика энергетики Н.Д.Рогалёв МЭИ 2005

.pdfным затратам, особенно если она осуществляется своими силами. Эффективность ее проведения можно оценить, используя такой критерий, как суммарные дисконтированные затраты, руб/год:

Зд∑ min .

Расчеты проводятся для вариантов работы на базовом и модернизированном оборудовании:

Зд∑ б

Зд∑ м

Тр |

|

|

−t |

|

|

= ∑ |

′ |

)(1+ Е) |

; |

|

|

|

|

||||

(bб t Пt Цт + Иб.экс t |

|

|

|||

t =1 |

|

|

|

|

|

Тр |

|

|

|

|

−t |

|

′ |

|

|

|

|

|

|

)(1+ Е) , |

|||

= ∑(bм t Пt Цт + Им.экс t + Км t |

|||||

t =1

где bб t и bм t — удельные расходы энергоресурсов (в условном топливе) на базовом и модернизированном оборудовании, т у.т/ед. пр.; Пt — годовая производительность, ед. пр/год; Цт — цена энергоре-

сурса, руб/т у.т.; |

′ |

и |

′ |

— эксплуатационные расходы |

Иб.экс t |

Им.экс t |

(кроме энергетических затрат) при работе на базовом и модернизированном оборудовании, руб/год; Е — норматив дисконтирования; Км t — капитальные затраты на модернизацию, руб.; Тр — время расчетного периода, лет.

Интенсификация производственных процессов должна выражаться в увеличении производительности установок без существенных изменений конструкции за счет либо ускорения технологических и других производственных процессов, либо их лучшей организации, либо использования прогрессивных материалов. Как правило, интенсификация процессов должна вести к повышенному, ускоренному физическому износу оборудования, что оправдано, если уравниваются сроки физического и морального износа, но может привести к быстрому выходу оборудования из строя, если интенсификация не сопровождается усиленной профилактикой и повышенным ремонтным обслуживанием. При интенсификации производственных процессов снижается себестоимость выпускаемой продукции за счет уменьшения услов- но-постоянных расходов. Эффективность интенсификации может быть оценена по критерию чистого дисконтированного дохода, определяемого соответственно для базового и интенсифицированного режимов работы оборудования:

ЧДД max;

251

Тр

ЧДДб = ∑(Pб t − sбПб t − Ht + Иам t )(1+ Еср )−t ;

t=1

Тр

ЧДДи = ∑(Ри t − sиПи t − Ht + Иам t − Ки t )(1+ Еср )−t ,

i=1

где Рб t и Pи t — поток платежей соответственно при базовом и интенсифицированом режимах работы оборудования, руб/год; sб и sи —

себестоимость продукции в базовом и интенсифицированном режимах работы оборудования, руб/ед. пр.; Пб t и Пи t — годовая производительность до и после интенсификации, ед. пр/год; Нt — налог на прибыль; Иам t — амортизационные отчисления, руб/год.

При расчетах амортизационных отчислений необходимо учесть изменение нормы амортизации после интенсификации, руб/год:

Иам t = НаКб + НиКи,

где На и Ни — нормы амортизации в базовом и интенсифицированном режимах работы оборудования; Кб — балансовая стоимость оборудования, руб.; Ки — капитальные затраты на интенсификацию режима, руб.

Если выделить энергетическую составляющую в себестоимости промышленной продукции, то эта формула примет вид

Тр

ЧДДб = ∑(Pб t − bбПб t Цт − Sпост.бПб t − Ht + Иам t )(1+ Еср )−t ;

t=1

Тр

ЧДДи = ∑(Ри t − bиПи t Цт − Sпост.иПи t − Ht + Иам t − Ки t )(1+ Еср )−t , i=1

где bб и bи — удельные расходы энергоресурсов (в условном топливе) в базовом и интенсифицированном режимах работы, т у.т/ед. пр.;

Sпост.б и Sпост.и — условно-постоянная составляющая себестоимости

без энергетической части в базовом и интенсифицированном режимах работы, руб/ед.пр.

Введение дополнительных устройств для повышения производительности или улучшения режимов связано с совершенствованием производственных процессов при таких вариантах его реализации:

• установка дополнительного оборудования (основного или вспомогательного) для упорядочения производственного процесса,

252

«расшивка узких мест», содержавших рост общую производительность участка, цеха, предприятия;

•установка дополнительного энергетического оборудования и устройств для улучшения энергообеспечения потребителей, в том числе для повышения качества (надежности) энергоснабжения — местная, локальная реконструкция энергохозяйства;

•установка устройств, управляющих процессами основного и энергетического производства, в том числе при выработке, передаче и потреблении энергоресурсов, оптимизирующих их и сокращающих потери и затраты энергии, — автоматизация процессов, улучшение приборного учета, введение устройств местного или централизованного контроля и регулирования и т.п.

В первом и втором вариантах энергоэкономическая оценка может производиться так же, как при модернизации оборудования, в третьем случае — как для интенсификации производственных процессов.

Изменение параметров оборудования и энергии должно привести к интенсификации производства, и экономическая оценка проводится по тем же показателям. Для основного технологического оборудования это возможно как по интенсивности (увеличение загрузки, заполнение аппаратов, повышение скорости процессов), так и по экстенсивности — для периодических процессов (увеличение времени работы, снижение простоев, в том числе под загрузкой и выгрузкой, сокращение холостых ходов и т.п.). Изменение параметров в энергетике предприятия связано либо с увеличением загрузки энергооборудования, например двигателей, либо с повышением параметров энергии, в частности давно предлагаемый перевод внутризаводского электроснабжения на напряжение 660 В, либо с изменением схем преобразования энергии — тиристорные преобразователи частоты тока взамен мотор-генераторов [10]. В ряде случаев для производственных процессов выгодно изменять вид энергии, тогда оценка может проводиться как при модернизации оборудования, так и при выборе наиболее рациональных энергоносителей.

Повышение полезного использования энергии в технологических установках достигается и при техническом перевооружении, и при модернизации, и при интенсификации процессов. Однако возможно улучшение внутриагрегатного использования энергии на действующем оборудовании при осуществлении сравнительно простых мер. Примером может служить нормализация энергозатрат по результатам энергоэкономического анализа с сокращением эксплуатационных и режимных потерь и соответствующим повышением КПД и КПИ. Это

253

достигается почти исключительно организационными мерами, при жестком соблюдении технологической и энергетической дисциплины и редко требует капитальных затрат. Такие затраты могут понадобиться на следующей ступени энергоэкономического совершенствования — при рационализации энергоиспользования. Экономический эффект подобных мероприятий может быть подсчитан как разность суммарных дисконтированных затрат по формуле, руб/год:

Тр

Э = ∑[(Цэ (bдо − bпо )Пt − ΔИрег t − Кн t )(1+ Еср )−t ] ,

t =1

где Цэ — цена (тариф) энергии, руб/т у.т., руб/(кВт·ч), руб/Гкал; bдо и bпо — удельные расходы энергии до и после нормализации (или рационализации) энергоиспользования, т у.т., кВт·ч, Гкал на единицу продукции; Пt — объем производства, ед. пр/год; Ирег t — возможные дополнительные годовые издержки по оптимальному регулированию процесса, руб/год; Кн t — возможные единовременные (капитальные) затраты на мероприятие, руб.

Если в результате рационализации энергоиспользования объем производства продукции увеличивается (есть возможность ее сбыта), то для расчета экономического эффекта не подходит критерий суммарных дисконтированных затрат. В этом случае расчет должен проводиться с использованием критерия чистого дисконтированного дохода.

Меры по рационализации энергоиспользования в технологии разнообразны и возможны на любом оборудовании, в любом процессе. Однако необходимо учитывать технологические требования в сочетании с энергетическими, поэтому такие мероприятия разрабатываются и осуществляются в тесном сотрудничестве технологов и энергетиков при обязательной технико-экономической оценке технологических, энергетических и других последствий.

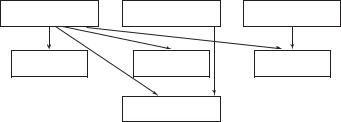

Применение вторичных энергетических ресурсов практически не изменяет общий расход энергии в агрегате-источнике ВЭР, а экономия энергии достигается в замещаемых энергетических установках. Поэтому экономический эффект использования ВЭР рассчитывается как разность суммарных дисконтированных затрат — при применении ВЭР и в замещаемой энергогенерирующей установке. Вторичные энергоресурсы могут использоваться по четырем направлениям: топливному, тепловому, механическому (силовому) и комбинированному (для использования на утилизационных ТЭЦ — УТЭЦ). Независимо от этих направлений (рис. 11.2) экономический эффект утилизации ВЭР рассчитывается исходя из экономии топлива за счет ВЭР, руб/год:

254

|

|

||

|

|

|

|

|

|||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 11.2. Направления использования ВЭР

Тр

ЭВЭР = ∑[(Цт ВВЭР − (ИВЭР − Изам ) − (КВЭР − Кзам ))(1+ Еср )−t ] , t =1

где ВВЭР — экономия топлива за счет ВЭР, т у.т/год; Цт — цена замещаемого топлива, руб/т у.т.; Изам, ИВЭР — эксплуатационные издержки при эксплуатации замещаемой энергоустановки без стоимости расходуемого топлива и при утилизации ВЭР, руб/год; КВЭР, Кзам — капитальные затраты (основные фонды) замещаемого энергоисточника и установки (при ненадежной работе утилизатора необходимо предусматривать резервные, дублирующие мощности).

Повышение надежности энергоснабжения и работы энергооборудования должно предотвратить экономический ущерб от аварийных остановов производства, особенно непрерывного (в химии, нефтехимии, металлургии и пр.), сопровождающихся также значительными энергетическими потерями из-за:

•продукции, пошедшей в брак, на изготовление которой уже затрачена энергия;

•порчи оборудования, на ремонт которого должны быть затрачены материалы, труд и энергия;

•прямых потерь энергоносителей, например, при аварийном сливе конденсата;

•энергозатрат на пуск оборудования после аварийного простоя, причем при этих пусках какое-то, иногда довольно продолжительное время, идет работа на холостом ходу и др.

Экономический эффект от повышения надежности энергоснабже-

ния и энергооборудования Эн определяется сопоставлением дополнительных капиталовложений, требуемых для этого Кн, дополнительных расходов при эксплуатации устройств, повышающих надежность Ин, с величиной предотвращаемого среднего экономического ущерба от

255

перерывов энергопитания Y0, руб/год, умноженного на параметр потока отказов в системе энергоснабжения ω:

Эн = Y0ω − (ЕнКн + Ин ) .

Энергосберегающая политика может и должна стать экономическим рычагом для повышения конкурентоспособности предприятия на рынке, где с ее помощью можно получить дополнительную прибыль. Наиболее эффективно эта политика проводится при организации внутрипроизводственного коммерческого расчета и системы экономических претензий энергослужбы в отношениях с заводскими потребителями энергии и энергетических услуг.

Вопросы для повторения

1.Что собой представляет энергетическое хозяйство предприятий?

2.Из каких элементов состоят система энергоснабжения и система энергоиспользования?

3.Перечислите функции управления энергетикой предприятия.

4.Что такое коэффициент полезного действия?

5.В чем отличие коэффициента полезного действия от коэффициента полезного использования?

6.Что такое вторичные энергетические ресурсы?

7.Как классифицировать вторичные энергетические ресурсы?

8.Какие существуют пути использования вторичных энергетических ресурсов?

9.Какие мероприятия по повышению технического уровня основных фондов обеспечивают экономию ресурсов а промышленности?

10.Какие организационные мероприятия носят энергосберегающий характер?

256

Г л а в а 1 2

ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ И СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ

12.1.Понятие о техническом уровне энергетики

итеплоэнергетики

Технический уровень энергетики характеризуется способностью его генерирующих объектов (ТЭС, ТЭЦ, АЭС, ГЭС и других электростанций) и электрических сетей обеспечить потребителей в любой момент времени требуемым количеством электрической и тепловой энергии требуемого качества (нормированных частоты и напряжения для электроэнергии и нормированных температуры и давления для сетевой воды) при обеспечении высокой экономичности, надежности производства и максимальной безопасности работы оборудования с минимальным вредным влиянием на людей и окружающую среду.

Потребителю необходима не электрическая и тепловая энергия вообще, а энергия вполне определенного качества. Ни один из видов генерирующих источников не является универсальным, ни один из них не готов работать легко, свободно, экономично и надежно в любых режимах. Например, гидротурбины ГЭС способны быстро изменять свою нагрузку, но вынуждены работать при максимальной и постоянной нагрузке весной (при переполняемых паводковыми водами водохранилищах). Энергоблоки АЭС не могут разгружаться без резкого снижения экономичности и надежности ниже 50…60 % номинальной мощности. Автономные ГТУ способны быстро и сравнительно безопасно для себя изменять электрическую нагрузку, но не должны долго работать из-за сравнительно низкой экономичности. ТЭЦ способны участвовать в регулировании электрической нагрузки лишь в узком диапазоне, так как во многих случаях эта нагрузка определяется требованиями потребителей тепловой энергии. Мощные паротурбинные энергоблоки не могут работать с частыми и быстрыми остановами без появления трещин в основных деталях.

Таким образом, высокий технический уровень энергетики может быть обеспечен только при гармоничной структуре генерирующих мощностей: в энергосистеме должны быть и АЭС, вырабатывающие дешевую электроэнергию, но имеющие серьезные ограничения по диапазону и скорости изменения нагрузки, и ТЭЦ, отпускающие теп-

257

ло и электроэнергию, количество которой зависит от потребностей в тепле, и мощные паротурбинные энергоблоки, и мобильные автономные ГТУ, покрывающие кратковременные пики нагрузки.

Основным показателем технического уровня ТЭС и АЭС является экономичность. Связано это с тем, что в эксплуатационных издержках при производстве на ТЭС электрической и тепловой энергии стоимость топлива составляет 70...75 %, т.е. она является определяющей. Любые неполадки, вынужденные простои оборудования, технические ограничения мощности, старение и аварии сразу же сказываются на экономичности теплоэнергетических объектов, и поэтому ее уровень объективно отражает технический уровень теплоэнергетики.

Установленная мощность всех электростанций России на 01.01.2001 г. составила 204,55 млн кВт, а мощность АЭС (по данным концерна «Росэнергоатом») — 21,24 млн кВт. Установленная мощность ТЭС составляет почти 2/3 суммарной установленной мощности, доля ГЭС — 21 %, а доля АЭС — более 10 % (табл. 12.1). Производство электроэнергии примерно пропорционально установленной мощности (за исключением выработки на АЭС). С помощью теплового цикла (ТЭС и АЭС) вырабатывается 76,9 % электроэнергии.

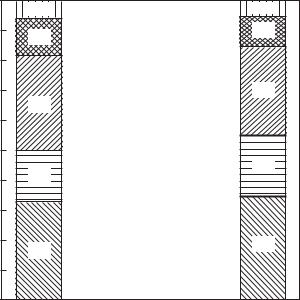

Треть мощностей составляют энергоблоки СКД с промежуточным перегревом на параметры пара 240 атм, 540°С/540°С (23,5 МПа, 540 °С/540°С). К ним относятся теплофикационные энергоблоки мощностью 250 МВт и конденсационные энергоблоки мощностью 300, 500, 800 и 1200 МВт (рис. 12.1).

Таблица 12.1

Установленная мощность электростанций России и выработка электроэнергии в 2000 г.

|

|

Установленная мощность |

Выработка электроэнергии |

||

|

Тип электростанции |

|

|

|

|

|

|

млн кВт |

% |

млрд кВт·ч |

% |

|

|

|

|

|

|

|

ТЭС и ГЭС |

131,42 |

64,0 |

534,57 |

62,0 |

|

ГАЭС, ГеоТЭС, |

42,84 |

21,0 |

163,11 |

18,9 |

|

Ветровые |

1,22 |

0,6 |

1,33 |

0,1 |

|

|

|

|

|

|

|

Итого |

175,06 |

85,6 |

699,01 |

81,0 |

|

|

|

|

|

|

|

АЭС |

21,24 |

10,4 |

128,90 |

14,9 |

|

Прочие электростанции |

8,15 |

4,0 |

34,9 |

4,1 |

|

|

|

|

|

|

|

Итого по России |

204,97 |

100 |

862,81 |

100 |

|

|

|

|

|

|

258 |

|

|

|

|

|

$ |

|

|

|

|

|

' $ |

|

( $ |

|

|

||||

|

* $ |

|

* $ |

|

|

|

|||

% |

|

|

|

|

& |

|

|

|

* $ |

|

* $ |

|

|

|

|

|

|

|

|

' |

|

|

|

|

( |

|

|

|

|

|

|

|

% $ |

|

) |

& $ |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

* |

|

|

) $ |

|

|

$ |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

!" # # |

|||

Рис.12.1. Укрупненная структура установленной мощности и выработки |

||||

|

электроэнергии ТЭС России на 01.01.2001 г. |

|

||

Другая треть мощностей и выработки электроэнергии обеспечивается теплофикационными турбоустановками на начальное давление 130 атм (12,8 МПа) и начальную температуру 540 °С. Эти турбоустановки не имеют промежуточного перегрева пара. Они оснащены турбинами ТМЗ типов Т-175-130, Т-100-130, Т-50-130, ПТ-135-130, ПТ-50-130, Р-100-130, Р-70-130, Р-40-130 и ЛМЗ типов ПТ-80-130, ПТ-60-130 и Р-50-130.

Оставшаяся часть установленной мощности и выработки электроэнергии распределяется между:

•энергоблоками на начальное давление 130 атм (12,8 МПа) с промежуточным перегревом пара с турбинами ЛМЗ типа Т-180-130 и К-200-130 и турбинами ХТЗ типа К-150-130;

•устаревшими турбоустановками без промежуточного перегрева пара на начальное давление 90 атм (8,8 МПа).

Видно, что доля устаревшего оборудования и выработки электроэнергии на нем весьма значительна (соответственно 12 и 11 %), и это не может не снижать общие показатели работы ТЭС.

259

Втабл. 12.2 представлены данные по энергоблокам СКД, установленным на ТЭС России. Конденсационные энергоблоки СКД составляют 29 % по мощности и 28 % по выработке электроэнергии. Большая часть установленной мощности и выработки электроэнергии обеспечивается 76 энергоблоками мощностью 300 МВт. Почти 10 % электроэнергии вырабатывается энергоблоками мощностью 800 МВт, которые наравне с энергоблоком мощностью 1200 МВт являются одними из лучших в нашей теплоэнергетике.

Втабл. 12.3 представлена номенклатура энергоблоков с промежуточным перегревом пара на начальное давление 130 атм (12,8 МПа). Примерно из 17 % установленной мощности и выработки электроэнергии 12 % обеспечивается энергоблоками мощностью 200 МВт, которые никак нельзя отнести к современным ни по уровню мощности, ни по уровню экономичности.

Аналогичные данные для ТЭЦ на начальное давление 130 атм без промежуточного перегрева пара представлены в табл. 12.4. Оборудование этого класса вырабатывает столько же электроэнергии, сколько

иэнергоблоки СКД (см. рис.12.1), однако для этого требуется 524 турбины, а не 119 (см. табл. 12.2). В значительной степени это определяется потребностями в тепловой энергии (производственный пар или сетевая вода), которые диктуют и объем выработки электрической мощности.

Таблица 12.2

Номенклатура, установленная мощность и выработка электроэнергии энергоблоками СКД ТЭС России на 01.01.2001 г.

|

Мощность |

Количество установ- |

Установленная |

Выработка |

|||

|

мощность |

электроэнергии |

|||||

|

энергоблока, МВт |

ленных энергоблоков |

|||||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

МВт |

% |

млн кВт·ч |

% |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Конденсационные: |

|

|

|

|

|

|

1200 |

1 |

1200 |

0,91 |

4104 |

|

0,77 |

|

800 |

14 |

11 116 |

8,46 |

51 957 |

|

9,72 |

|

500 |

7 |

3370 |

2,56 |

14 660 |

|

2,74 |

|

300 |

76 |

22 328 |

16,99 |

78 638 |

|

14,71 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Итого |

98 |

38 014 |

28,92 |

149 359 |

|

27,94 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Теплофикационные: |

|

|

|

|

|

|

250 |

21 |

5250 |

4,0 |

31 034 |

|

5,81 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Итого |

119 |

43 264 |

32,92 |

180 393 |

|

33,75 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Примечание . Здесь и далее суммарная установленная мощность — 131,422 млн кВт; суммарная выработка электроэнергии 534,573 млрд кВт·ч.

260