ekonomika_promishlennosti / Uchebnoe posobie Ekonomika energetiki NDRogalev MEI 2005.pdf / Учебное пособие Экономика энергетики Н.Д.Рогалёв МЭИ 2005

.pdfАналогично поздний срок свершения события tjп является наиболее поздним допустимым сроком окончания (так называемым поздним окончанием) thп– iо всех работ, входящих в него, т. е.

thп– iо = tiп

и для данной работы (i – j)

tiп– jо = tjп.

Наиболее позднее начало любой работы

tiп– jн = tiп– jо + ti – j = tiп + ti – j.

Tаким образом, на сетевом графике при четырехсекторном методе расчета всегда указаны раннее начало и позднее окончание всех работ.

В сетевом планировании различают полный Ri – j и частный ri – j резервы времени работ. Полный резерв времени работы — это разность между поздним и ранним сроками начала (или окончания) работы. Это тот запас времени, который может быть использован на данной работе (путем перенесения срока начала или увеличения продолжительности работы) без ущерба для конечного срока всего комплекса, но при использовании которого последующие работы выполняются в свои поздние допустимые сроки, т.е. лишаются резерва времени.

Частный резерв времени работы ri – j, называемый иногда свободным сдвигом, возникает в случае сложных событий, т.е. когда срок свершения события определяется окончанием самого продолжительного из путей. Работы, входящие в то же событие, но лежащие на менее продолжительных путях, оканчиваются раньше, чем свершается их конечное событие. Вследствие этого их окончание не влияет на начало последующих работ. Такие работы могут быть сдвинуты во времени к моменту начала последующих работ, и эта передвижка никак не отразится на сроках выполнения последних. Величина возможного сдвига будет представлять собой частный резерв времени работы. При этом последующие работы могут выполняться в свои наиболее ранние сроки и не лишаются резерва времени.

После расчета исходного сетевого графика начинается очень важный этап его улучшения (оптимизации) и приведения параметров в соответствие с заданными условиями и ограничениями (по срокам выполнения комплекса работ, ресурсам). Если критический путь превышает заданную (директивную) продолжительность комплекса работ, изыскивают возможности его сокращения. Этого можно достигнуть следующими путями: заменой последовательного выполнения работ параллельным (там, где это возможно по условиям технологии);

221

перераспределением ресурсов между работами (передача рабочей силы, материалов, механизмов с работ ненапряженных путей на работы критической зоны с использованием дополнительных ресурсов и соответствующим сокращением времени на выполнение работ).

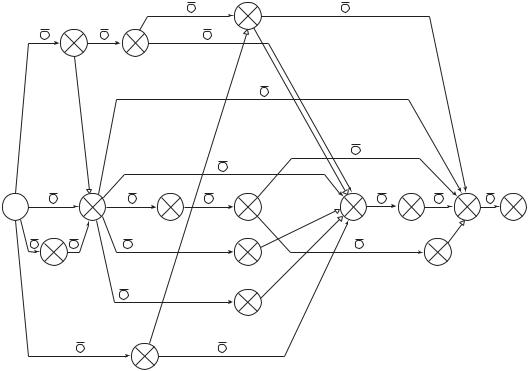

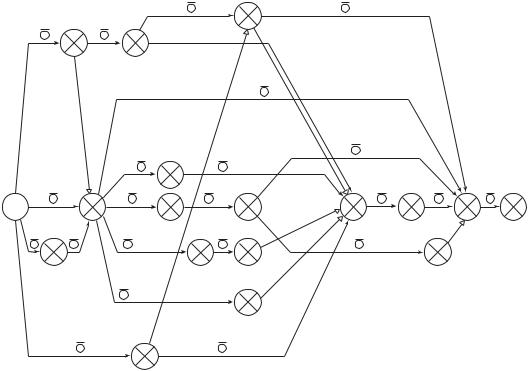

Укрупненная исходная сетевая модель капитального ремонта парового котла представлена на рис. 10.8, а оптимизированная во времени сетевая модель капитального ремонта парового котла — на рис. 10.9.

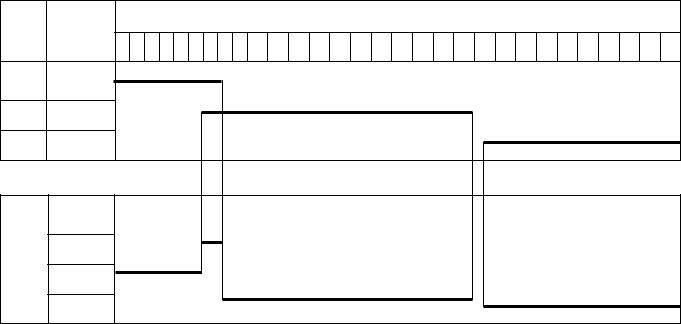

Для оптимизации сети по трудовым ресурсам строится линейная (ленточная) диаграмма, на которой работы в масштабе времени изображаются отрезками прямых, параллельных оси абсцисс. Начало каждого отрезка должно совпадать с ранним началом соответствующей работы (по расчету). Указываются коды работы (в начале и конце отрезка) и число исполнителей (над ним). Наносятся работы, лежащие на критическом пути, и другие работы в соответствии с технологической последовательностью их выполнения.

Далее строится график движения рабочей силы — эпюра ресурсов. Сравнивается по календарным периодам число исполнителей по графику и имеющееся в наличии. При необходимости производят сдвиг вправо тех работ, которые имеют наибольший резерв времени (в первую очередь тех, которые имеют меньший коэффициент напряженности). Таким образом, сдвигом работ в пределах резервов времени достигаются желаемое выравнивание графика движения рабочей силы и оптимизация использования трудовых ресурсов.

По сетевому графику строятся линейный график и график движения рабочей силы (рис. 10.10). Они позволяют анализировать сетевую модель с точки зрения равномерности использования рабочей силы и ее соответствия имеющейся численности работающих. Такие графики широко используются, например, для оптимального планирования ремонтного обслуживания электростанций.

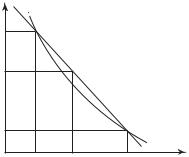

Оптимизация сетевого графика по времени предполагает одновременное перераспределение необходимых средств, т.е. одновременно с изменением оценок времени могут быть изменены и выделяемые на эту работу ресурсы. Поэтому при оценке эффективности путей улучшения составленного плана работ необходимо дополнительно к оценкам сроков учитывать влияние фактора стоимости. Для этих целей пользуются методом «время — затраты», графически представленным на рис. 10.11, на котором для каждой работы указываются минимально возможные затраты денежных средств Зм при выполнении работы за нормальное время Tн и минимально возможное время выполнения работы Tм при повышенных затратах средств Зп.

222

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 10.8. Принципиальный укрупненный исходный сетевой график капитального ремонта парового котла

223

224

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 10.9. Сетевой график рис. 10.8, оптимизированный по времени

Ленточный график (упрощенный)

Код Количество Дни работы работы работников

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

0—1 10

0—2 5

0—3 4

График движения рабочей силы

Коли-

чест- во 15

человек 10

5

225

Рис. 10.10. Ленточный график (упрощенный) и схема графика движения рабочей силы

225

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 10.11. График «время—затраты» |

||

С помощью аппроксимирующей прямой, соединяющей указанные характерные точки метода «время — затраты», можно определять приближенную величину дополнительных затрат З, необходимых для выполнения работы за более короткое время Тк по сравнению с временем Tн, руб.:

З = [(Зп – Зм) (Тн – Tк)]/( Тн – Tм).

При этом коэффициент возрастания затрат на единицу времени, руб/ед. времени, составляет

з = (Зп – Зм)/ ( Тн – Tм).

Подсчитывая для каждого варианта (этапа) улучшения сетевого графика параметры времени и стоимости выполнения всего комплекса работ, можно получить зависимость между ними и использовать ее для принятия решения.

Взаимосвязь между временем и стоимостью имеет определенные границы. Нельзя, например, увеличивая продолжительность работы, добиться снижения затрат до нуля, и наоборот. Оптимизация проводится в пределах нормальных и предельных сроков и затрат методом последовательного приближения, в первую очередь путем сокращения продолжительности критических работ, имеющих наименьший коэффициент возрастания затрат. Задача заключается в достижении минимума затрат на выполнение комплекса работ в заданное время.

Сетевыми графиками пользуются для оперативного управления выполнением работ. В определенные моменты времени отмечается состояние работ и сопоставляется продолжительность путей по невыполненным работам с остающимся временем на выполнение всего комплекса. На основе анализа этих данных при необходимости принимаются меры к ликвидации отставания.

226

В зависимости от масштаба комплекса работ различают системы СПУ большими разработками (с числом событий в сети более 10 тыс.), средними (от 1,5 до 10 тыс. событий) и малыми (до 1,5 тыс. событий). При небольшом числе событий с успехом могут применяться простейшие модели типа ленточных или цикловых графиков.

В системах СПУ реализуется системный подход к решению вопросов управления, так как деятельность всех коллективов исполнителей рассматривается во взаимосвязи. Эти коллективы (независимо от ведомственной принадлежности) рассматриваются как звенья единой организационной системы, планирование параметров сети и оценка результатов производятся исходя из их роли в достижении конечной цели всего комплекса операций.

Системы СПУ можно классифицировать по следующим признакам: важности и объему разработки; числу сетей, отображающих разработку; объему сетевой модели; количеству целей сетевой модели; контролируемым параметрам; ресурсным ограничениям (рис. 10.12). По количеству сетей, описывающих объект управления, различают односетевую модель и многосетевую; во втором случае совокупность работ описывается несколькими отдельными сетями, в которых взаимно увязаны сроки выполнения и другие показатели работ, принадлежащих разным сетям. По числу конечных целей различают модели одноцелевые и многоцелевые (в последнем случае сеть завершается несколькими событиями соответственно получаемым конечным результатам).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 10.12. Классификация систем СПУ

227

Наиболее разработанной и широко применяемой можно считать систему СПУ, с помощью которой производится оптимизация комплекса работ по времени достижения одной конечной цели.

Сетевые графики являются активным средством планирования и управления производством, так как объем выходной информации, получаемой в результате расчета сетевого графика, значительно превышает объем исходной информации.

Вопросы для повторения

1.Какими средствами устраняются различные виды износа?

2.Что представляет собой система планово-предупредительных ремонтов в энергетике? Какова ее цель?

3.Что включает в себя текущий ремонт, расширенный текущий ремонт и капитальный ремонт?

4.В чем разница понятий: ремонтный цикл и межремонтный период?

5.Как определить степень готовности электростанции к работе?

6.Перечислите основные принципы организации планово-предупредитель- ного ремонта.

7.Какие способы ремонтного обслуживания используют при проведении ППР? Перечислите преимущества и недостатки каждого способа.

8.Назовите основные технико-экономические показатели, применяемые при ремонте энергооборудования.

9.Что включает в себя ремонтный план энергообъединения?

10.Дайте характеристику основных составляющих ремонтного плана.

11.В чем состоит предназначение систем сетевого планирования и управ-

ления?

12.Дайте понятие пути в сетевом графике. Как определить его продолжительность?

13.Как определяется время выполнения работы в стохастических и детерминированных сетях?

14.Что такое полный и частичный резервы времени работ?

15.Каким образои производится построение ленточной диаграммы?

16.Какая существует классификация систем сетевого планирования и управ-

ления?

228

Г л а в а 1 1

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

11.1. Энергетическое хозяйство промышленного предприятия

Промышленная энергетика не представляет собой единое целое. Их составные части включены в состав промышленных и других предприятий и называются энергетическим хозяйством (энергохозяйством) предприятий.

Энергохозяйство любого предприятия — это совокупность энергетических установок и вспомогательных устройств, предназначенных для обеспечения данного предприятия энергией различных видов.

В этом определении два понятия нуждаются в разъяснении и уточнении: энергетическая установка (энергоустановка) и энергия различных видов.

Энергоустановка — это комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства, преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления (энергии).

Для большей точности определений целесообразно разграничить понятия:

•собственно энергетическая установка — установка, в которой производится, передается, преобразуется, распределяется энергия любого вида. Отличительной особенностью такой установки являются

потребление и одновременно производство ею энергетической продукции. Например, энергетический котел потребляет химическую энергию топлива и производит тепловую энергию; электрический трансформатор потребляет электроэнергию и выдает (производит) также электроэнергию, только с другим напряжением и т.п.;

•энергоиспользующая установка — установка, в которой потребляется энергия любого вида для производства неэнергетической продукции. Это многочисленные и разнообразные технологические установки — промышленные печи и котлы, сушилки и нагреватели, механические агрегаты и т.п. Они называются еще установками конечного использования энергии, а энергия, используемая в них, конечной энергией.

229

Следует отметить еще одну, чрезвычайно важную особенность всех энергоиспользующих технологических установок: они состоят из двух частей — энергетической (энергоприемника) и технологической (технологического аппарата).

Энергоприемник технологической установки — это энергетическая часть технологической установки, в которую поступает энергия извне, где при необходимости подведенная энергия преобразуется в другой вид энергии или изменяются ее параметры и откуда она передается для использования в технологическом аппарате.

В топливопотребляющих технологических установках (печах, нагревателях, котлах, реакторах и т.п.) энергоприемником являются топка, горелка, где химическая энергия топлива превращается в тепловую, термическую энергию. В теплопотребляющих процессах (варочные котлы, выпарные установки, сушилки и др.) энергоприемниками служат теплообменники, при этом тепловая энергия может менять параметры и вид теплоносителя (паром или горячей водой нагреваются холодная вода, растворы, воздух и т.п.). В электропотребляющих процессах и установках электроэнергия преобразуется либо в механическую (электродвигатели), либо в тепловую (электротермия), либо в химическую (гальваника, электролиз) энергию.

Технологический аппарат — это часть технологической энергоиспользующей установки, в которой происходит энергетическое воздействие на обрабатываемый материал и производится неэнергетическая продукция.

В топливопотребляющих процессах технологический аппарат совмещен с энергоприемником (домна, мартеновская печь, конвертор, обжиговые печи и т.п.). Однако бывают установки, где конструктивно энергоприемник и технологический аппарат разделены, например в котлах при наличии выносных топок. В теплопотребляющих установках имеются свои энергоприемники (змеевик, паровая рубашка и т.п.), совмещение происходит при прямом поступлении теплоносителя в аппарат (барботаж), где в большинстве случаев теплоноситель выполняет роль рабочего тела. В электромеханических процессах всегда имеется рабочий механизм — технологический аппарат, в электротермии — нагревательный или плавильный котел, даже если нагревательный элемент (электронагреватель) конструктивно не разделен с аппаратом.

На предприятиях различают систему энергоснабжения, соответствующую понятию «общезаводское энергохозяйство», и систему энергоиспользования — совокупность технологических и вспомога-

230