Лекция 9. Автоматические защиты теплового оборудования

9.1. Общие положения

Автоматические системы защиты, обслуживающие тепловую часть предприятий, называют тепловыми защитами (ТЗ). Устройства ТЗ должны быть в постоянной готовности, но срабатывать только в том случае, когда возможности автоматического или дистанционного управления по предотвращению отклонений параметров от установленных значений исчерпаны, а оператор не может вовремя на это реагировать.

Следовательно, ТЗ призваны воздействовать на объект управления лишь в исключительных случаях: в предаварийном (аварийном) положении или при резких и глубоких сбросах тепловой или электрической нагрузок.

По степени воздействия на защищаемые установки ТЗ разделяют на главные и локальные. К главным относят ТЗ, срабатывание которых приводит к останову основного оборудования, технологии в целом или к глубокому снижению их нагрузки. Локальные защиты предотвращают развитие аварии без останова основных агрегатов и снижения нагрузки. Чаще всего ТЗ служат для предотвращения аварии оборудования при отклонениях параметров за допустимые пределы. Воздействие защит связано с открытием (закрытием) запорных органов, остановом основного или вспомогательного оборудования или включением его резерва.

Простейшим примером ТЗ служит предохранительный клапан с уравновешивающим грузом или гидрозатвор, устанавливаемый по правилам котлонадзора на всех сосудах, находящихся под избыточным давлением.

Большинство современных защитных устройств — автоматические системы, состоящие из отдельных связанных между собой элементов: первичных измерительных преобразователей, снабженных электрическими контактами (датчиками), промежуточных реле, усилителей и коммутирующих устройств для исполнительных механизмов или электроприводов. Действие ТЗ часто увязывают с работой элетроблокировочных устройств, позволяющих включать или отключать электрические приводы вспомогательных агрегатов только в определенной последовательности — "по цепочке". Например, аварийный останов дымососов приводит через устройства электроблокировки к останову дутьевых вентиляторов и топливоподающих устройств.

9.2. Логические элементы защит

Составные управляющие и исполнительные элементы тепловых защит имеют только два состояния "включено — выключено", "открыто — закрыто", "замкнуто — разомкнуто" и т. п. Устройство защиты в целом, характеризующееся бинарным состоянием, реализует двоичную функцию некоторого числа двоичных аргументов. Математические операции с двоичными аргументами исследуют с помощью аппарата алгебры логики или булевой алгебры, названной по имени английского математика Д. Буля. Приведем некоторые понятия и математические операции булевой алгебры, непосредственно связанные с работой тепловых защит технологических установок и предприятия.

Алгебра логики оперирует с высказываниями (сообщениями), являющимися истинными или ложными, простыми или сложными. Простыми называют отдельно взятые сообщения, принимающее значение только "истинно" или только "ложно", например 0<1 (истинное) или 0>1 (ложное). Сообщения, являющиеся результатом двух и более простых сообщений, относятся к сложным. Простые сообщения, как правило, служат аргументами. Сложные — логическими функциями этих аргументов.

Элемент, реализующий определенную логическую зависимость между входным и выходным сигналами, называют логическим.

Рассмотрим типовые операции, логические функции и логические элементы, наиболее употребительные в автоматических системах тепловых защит.

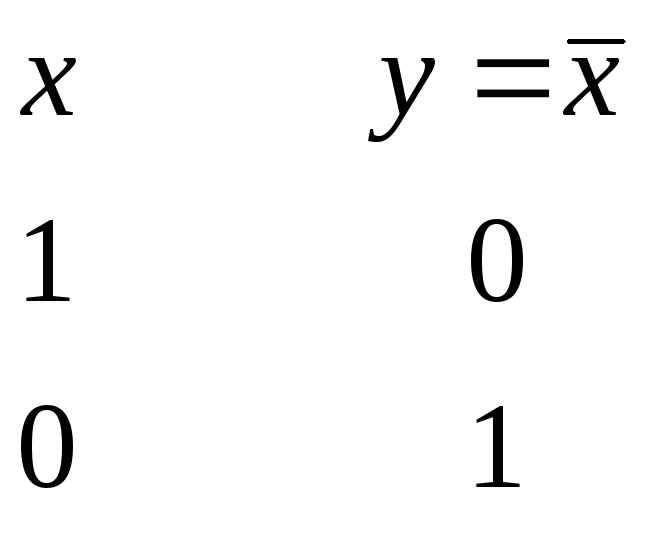

Инверсия. Ложное сообщение противоположно по смыслу истинному, г.е. служит его отрицанием. Обозначив истинную форму через 1, а ложную через 0, можно записать логическую операцию отрицания (инверсии) НЕ

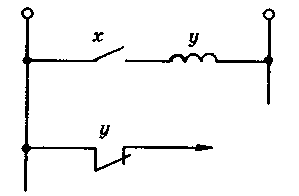

Реализация этой операции с помощью логического элемента НЕ будет означать при наличии cm нала на входе сигнал на выходе отсутствует или сигнал на выходе появится только при исчезновении сигнала на входе. Релейный эквивалент операции НЕ изображен на рис 9.1.

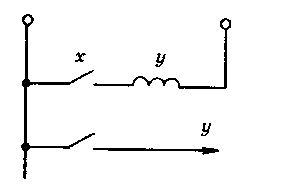

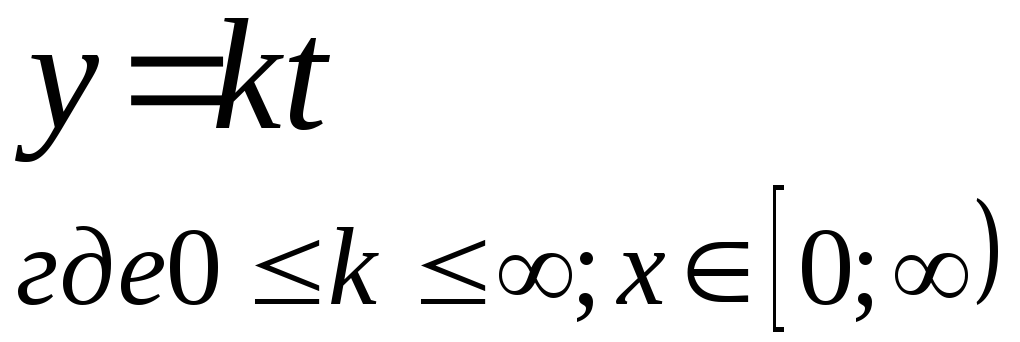

Логическое усиление. Реализация этой операции с помощью логического элемента (релейный эквивалент показан на рис 9.2) будет означать: сигнал на выходе появится вместе с сигналом на входе, но усиленный в k раз.

Рис. 9.1. Релейный эквивалент операции

НЕ

Рис. 9.2. Релейный эквивалент логического усиления

В зависимости от сочетания двоичных аргументов образуют различные сложные логические функции

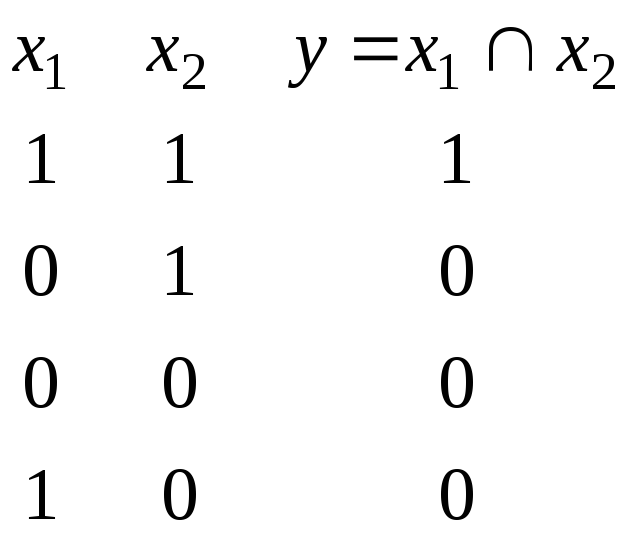

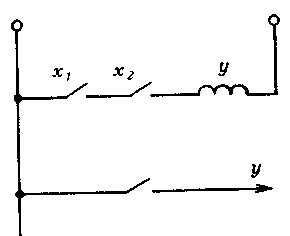

Конъюнкция (функция И) Сложное сообщение истинно только тогда, когда истинны все отдельные сообщения, его составляющие Сигнал на выходе элемента реализующего функцию И, появится только тогда, когда есть сигнал на всех его входах

Например, для случая аргументов х1 и х2, если истинное сообщение обозначить через 1, ложное через 0, сложную логическую функцию И можно записать следующим образом

По аналогии с алгеброй конъюнкцию называют логическим умножением функцию читают χ1 И х2 Релейный эквивалент функции И для двух сигналов на входе показан на рис 9.3

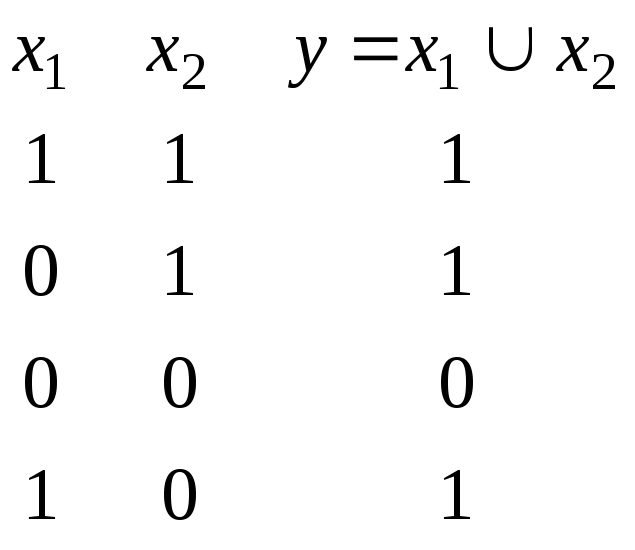

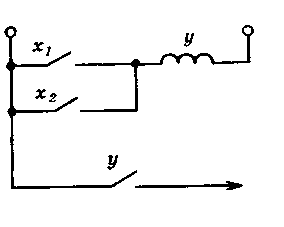

Дизъюнкция (функция ИЛИ) Сложное сообщение истинно, когда истинно хотя бы одно из сообщений, его составляющих Сигнал на выходе логического элемента, реализующего функцию ИЛИ, появится только тогда, когда есть сигнал хотя бы на одном из его входов

В случае двух аргументов эту функцию можно записать следующим образом

Рис. 9.3. Релейный эквивалент функции И

для двух сигналов

Рис. 9.4. Релейный эквиваленте ИЛИ

Дизъюнкция (или) называется логическим сложением и читается х1, ИЛИ х2 Релейный эквивалент функции ИЛИ для двух аргументов показан на рис 9.4.

Существуют и другие более сложные логические функции, но все они могут быть реализованы с помощью унифицированных логических элементов И, ИЛИ и НЕ. Так, функция НИ—НИ может быть реализована последовательным соединением логических элементов ИЛИ и НЕ. Сигнал на выходе логического элемента, реализующего эту функцию, отсутствует при наличии сигнала хотя бы на одном из его входов.