lekcii_asutp_doc / АСУ17Т1

.docЛекция 17. Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха

17.1Общие положения.

Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивает требуемые условия воздушной среды в помещениях, повышение надежности работы систем, включение и отключение их по специальным требованиям (например, при авариях), сокращение обслуживающего персонала, экономию тепла, холода и электроэнергии.

Параметры, наблюдение за которыми необходимо для правильной и экономичной работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха, контролируются показывающими приборами, причем на щиты автоматизации рекомендуется выносить только приборы контроля основных параметров, отображающих работу систем в целом. Приборы контроля промежуточных параметров, характеризующих работу отдельных элементов и узлов систем, устанавливаются по месту.

Параметры, необходимые для учета и анализа работы оборудования, должны контролироваться самопишущими приборами, а параметры, отклонение которых от нормы может привести к аварийному состоянию оборудования, браку продукции или к нарушению технологического процесса — сигнализирующими приборами.

Приборы контроля рекомендуется устанавливать:

-

в системах приточной вентиляции — для измерения температуры приточного и наружного воздуха и параметров теплоносителя;

-

в системах приточной вентиляции, совмещенных с. воздушным отоплением, для измерения температуры воздуха в обслуживаемых помещениях, приточного и наружного воздуха и параметров теплоносителя;

-

в системах кондиционирования воздуха —для измерения температуры воздуха в помещениях, приточного воздуха, воздуха после оросительной камеры, а также температуры наружного воздуха, относительной влажности воздуха в помещении (при необходимости ее регулирования), температуры горячей воды до калорифера и после него; температуры холодной воды, подводимой к оросительной камере; температуры и давления воды после насосов, подающих воду в оросительную камеру.

Выбор системы автоматического регулирования по закону управления (позиционный, пропорциональный, пропорционально-интегральный и др.) зависит от требований к точности поддержания регулируемых параметров, динамических свойств объектов регулирования, назначения систем, а также технической и экономической целесообразности.

По виду используемой энергии системы регулирования могут быть пневматическими и электрическими.

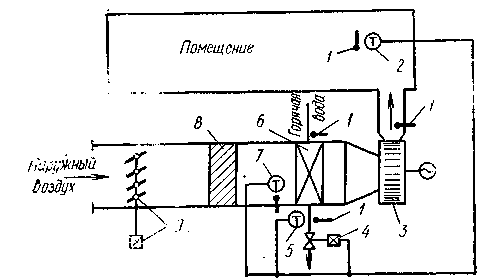

Рис. 17.1. Схема автоматизации приточной вентиляционной установки

Пневматические системы автоматического регулирования применяют, как правило, при наличии па предприятии сетей сжатого воздуха давлением 0,3—0,6 МПа, а также при установке приборов в пожаро- и взрывоопасных помещениях.

Э л е к т р и ч е с к и е с и с т е м ы автоматического регулирования используют, когда на предприятии нет сетей сжатого воздуха, а устройство специальных установок для его приготовления экономически нецелесообразно.

Автоматическое регулирование температуры воздуха в системах приточной вентиляции производят смешиванием наружного и рециркуляционного воздуха, изменением теплопроизводитель-ности калориферов или тем и другим способами

При регулировании систем кондиционирования воздуха предусматривается поддержание в помещениях заданной температуры, относительной влажности и давления воздуха.

17.2. Автоматизация систем вентиляции. Рассмотрим схему автоматизации приточной вентиляционной установки (рис. 17.1.). Температур)' воздуха после вентилятора 3 в помещении, горячей воды до калорифера 6 и после него измеряют ртутными термометрами /. Регулятор температуры 2 автоматически регулирует температуру воздуха в помещении, воздействуя на регулирующий клапан горячей воды 4.

В схеме предусмотрены два датчика 5 и 7 температуры для защиты калорифера от замерзания. Первый из них измеряет тем-

пературу теплоносителя в обратном трубопроводе после калорифера, а второй —температуру воздуха в пространстве между фильтром 8 и калорифером 6.

При работающей вентиляционной установке, при понижении температуры теплоносителя в обратном трубопроводе до 20—25 С вентилятор отключается, а регулирующий клапан полностью открывается и обеспечивает подачу теплоносителя в калорифер для его прогрева. Так как замерзание калорифера при положительной температуре входящего в него воздуха невозможно, то нет необходимости отключать вентилятор и открывать регулирующий клапан горячей воды. В этом случае датчик температуры, установленный перед калорифером, отключает узел защиты от замерзания.

Датчик температуры воздуха перед калорифером служит также и для защиты его от замерзания в период, когда вентилятор отключен, например в ночное время. Узел защиты в этом случае работает следующим образом. Если температура воздуха перед калорифером (т. е. в пространстве между фильтром и калорифером) станет ниже -|-3° С, клапан 4 откроется и в калорифер поступит горячая вода. После прогрева калорифера и повышения температуры воздуха в месте чувствительного элемента датчика клапан 4 снова закрывается. Таким образом осуществляется автоматическое двух-позиционное регулирование температуры воздуха перед калорифером при неработающем вентиляторе. Для защиты калорифера при пуске системы предусматривается его предварительный прогрев перед включением вентилятора.

П ри

включении вентилятора подается команда

на открытие приемного воздушного клапана

(заслонки) с исполнительным механизмом

9.

ри

включении вентилятора подается команда

на открытие приемного воздушного клапана

(заслонки) с исполнительным механизмом

9.

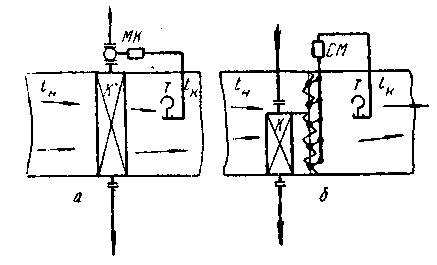

Рис. 17.2. Схема регулирования нагревания воздуха.

На рис. 17.2 представлены две возможные схемы регулирования нагревания воздуха. Терморегулятор Т (рис. 17.2,а), установленный в потоке подогретого воздуха, в случае отклонения температуры его от заданного уровня воздействует на моторный клапан М/С, который изменяет в необходимом направлении подачу теплоносителя в калорифер /С. Этот метод регулирования нагревания воздуха целесообразно применять, когда теплоносителем служит вода.

Количество воды, поступающей в калорифер, более или менее пропорционально высоте расположения клапана МК, над седлом. В случае применения в качестве теплоносителя пара эта пропорциональность соблюдается слабее. Поэтому, если для нагревания воздуха используется пар, целесообразно применить метод регулирования, изображенный на рис. 17.2.6.

Терморегулятор Т действует на двигатель (сервомотор) СМ, который изменяет положение дроссельных клапанов, регулирующих соотношение между воздухом, проходящим через калорифер К, и воздухом, проходящим, через обходной канал.

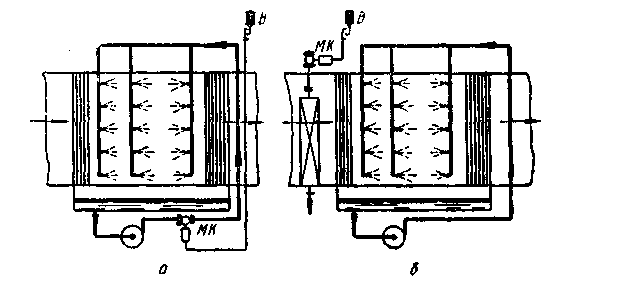

Регулирование процесса увлажнения воздуха в форсуночной камере может быть осуществлено одним из двух методов (рис. 17.3) на основе адиабатного насыщения.

Коэффициент αр зависит от коэффициента орошения р, то следует изменить величину последнего. Для этого необходимо, чтобы импульсы, исходящие от влагорегулятора В, установленного в помещении, приводили в действие, например, моторный клапан МК, установленный на нагнетательной стороне насоса, подающего воду из 'поддона камеры к форсункам (см. рис. 13.3,а).

Р ассмотрим

простейшие примеры автоматического

регулирования

параметров состояния воздуха его

охлаждения..

ассмотрим

простейшие примеры автоматического

регулирования

параметров состояния воздуха его

охлаждения..

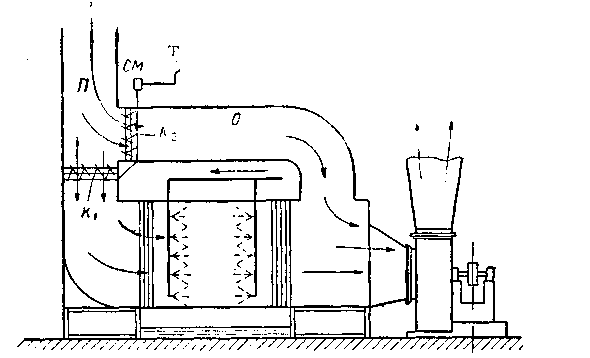

Рис. 17.4. Схема регулирования охлаждения воздуха.

Эта задача может быть решена и иным путем. И при постоянных величинах φи ρ можно произвольно изменять конечное влагосодержание воздуха, выходящего из увлажнительной камеры, изменяя температуру, до которой воздух нагревается в калорифере. Для осуществления последнего метода регулирования влагорегулято. В должен действовать, например, на моторный клапан М/С, регулирующий подачу теплоносителя в калорифер (см. рис. 17.3.6).

Рассмотрим один из возможных методов регулирования процесса охлаждения воздуха. Пусть воздух, перемещаемый по каналу П (рис. 17.4), поступает в форсуночную камеру, в которой он должен быть охлажден при взаимодействии с разбрызгиваемой холодной водой. Если температура воздуха, выходящего из охлаждающего устройства, должна изменяться в соответствии с тепловым режимом помещения, то по импульсам, возникающим в терморегуляторе Т, и передаваемым сервомотору СМ,происходит такое изменение положения дроссельных клапанов К1 и К2, что какая-то часть полного потока воздуха ответвляется в форсуночную камеру и там охлаждается, а другая часть проходит в обходной -канал О. Температура воздуха в этом канале не изменяется. По другую сторону форсуночной камеры оба потока воздуха смешиваются и смесь получает необходимую температуру. При каких-то крайних условиях весь воздух, поступающий по каналу П, полностью вводится в форсуночную камеру, либо полностью направляется в обходный канал О.

При рассмотрении примеров автоматического регулирования состояния воздуха совершенно не освещался вопрос, какая система регулирования наиболее целесообразна в каждом частном случае: двухпозиционная, или пропорционального действия, или какая-нибудь другая. Выбор системы автоматического регулирования должен быть основан, как это было отмечено выше, на соотношении . между производством регулирующего агента, обеспечиваемого системой кондиционирования воздуха, и емкостью на стороне потребления этого агента. Если производство регулирующего агента значительно превосходит емкость на стороне потребления, то для этого соотношения уместна система пропорционального действия. При обратном соотношении приемлема система двухпозициоиного действия.

Применительно к задаче поддержания постоянного влагосодержания в помещении определение величины емкости на стороне потребления регулирующего агента сводится к определению того количества водяного пара, которое может быть воспринято воздухом, содержащимся в помещении.

Температура воздуха помещения изменяется вследствие изменения температуры внутренних поверхностей ограждений. Для упрощения будем считать, что предметы, находящиеся в помещении, не оказывают влияния на температуру воздуха.

Как известно, температура внутренних поверхностей ограждений не равна температуре воздуха, но в каждом частном случае между их температурой и температурой воздуха устанавливается определенная разность. В силу того что внутренние поверхности ограждений всегда достаточно велики, температура воздуха сравнительно быстро приходит в соответствие с температурой поверхностей. Поэтому по изменению температуры воздуха можно судить об изменении температуры поверхности.

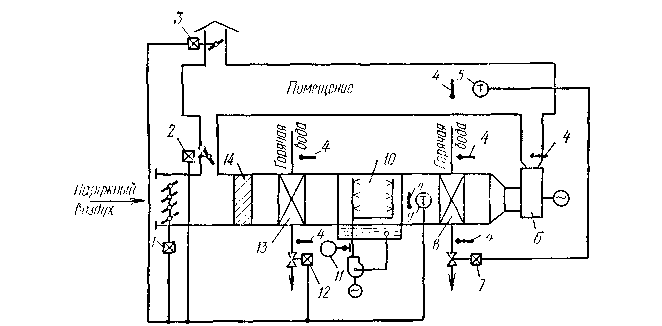

17.3. Автоматизация систем кондиционирования воздуха. Рассмотрим схему автоматизации кондиционера, работающего с первой рециркуляцией, с первым и вторым подогревами воздуха. Ртутные термометры 4 (рис. 17.5) установлены для контроля температуры воздуха после оросительной камеры 10, после вентилятора 6 и в помещении, а также для измерения температуры горячей воды до и после калориферов первого 13 и второго 8 подогревов. Давление воды после насоса контролируется манометром 11. Для кондиционера предусмотрены два контура регулирования: температуры воздуха в помещении и температуры точки росы.

Контур регулирования температуры воздуха в помещении состоит из регулятора температуры 5 и регулирующего клапана 7, установленного на обратной линии горячей воды калорифера второго подогрева.

Контур регулирования температуры точки росы позволяет получить после оросительной камеры воздух, имеющий практически постоянное содержание влаги. Если такой воздух подать в помещение и поддерживать в нем определенную температуру (например, изменяя степень нагрева воздуха в калорифере), то тем самым будет обеспечено поддержание в заданных пределах и относительной влажности воздуха. Таким методом пользуются обычно в тех случаях, когда влаговыделение в помещениях отсутствует или же оно незначительно.

Рассмотрим работу контура регулирования температуры точки росы. Чувствительный элемент регулятора температуры 9 находится непосредственно за оросительной камерой, где относительная влажность воздуха близка к 100% и где температура воздуха, измеренная сухим и мокрым термометрами, а также температура точки росы уходящего из камеры воздуха практически совпадают.

Рис. 17.5. Схема автоматизации кондиционера, работающего с первой рециркуляцией, с первым и вторым подогревами воздуха

В холодный период года регулятор температуры управляет регулирующим клапаном горячей воды 12 калорифера первого подогрева, при этом в кондиционер поступает минимальное количество наружного воздуха по санитарной норме.

В переходный период года регулятор температуры управляет исполнительными механизмами клапанов наружного 1, рециркуляционного 2 и выбросного 3 воздуха. Блокировка регулирующего клапана горячей воды 12 выполнена так, что в переходный период он полностью закрыт.

Для калориферов первого подогрева, работающих на смеси наружного и рециркуляционного воздуха, автоматическую защиту от замерзания допускается не предусматривать, если температура смеси перед фильтром 14 при расчетной температуре наружного воздуха (расчетные параметры Б) не опускается ниже 5° С.