5.3. Средства обмена данными

Средства обмена данными являются важнейшей составной частью системы распределенной обработки информации. Комплексирование средств обработки по вертикали и по горизонтали привело к созданию информационно-вычислительных сетей, обмен данными в которых реализуется на основе средств передачи и соединения. К средствам передачи можно отнести:

1) каналы связи, реализуемые на уровне абонентской, магистральной и базовой сетей;

2) средства модуляции и демодуляции, компонуемые в виде модемов;

3) устройства защиты от ошибок, обеспечивающие процедуры кодирования и декодирования информации;

4) устройства сопряжения, обеспечивающие согласование источников и потребителей информации с каналом передачи данных.

Средства соединения реализуются в виде концентраторов, узлов и центров коммутации. Они позволяют строить коммутируемые сети на принципах коммутации каналов, сообщений, пакетов и т.д.

По размеру охватываемой территории сети могут быть разделены на локальные и глобальные. Локальная сеть объединяет пользователей в рамках одного предприятия, учреждения и связывает абонентов, располагаемых обычно в пределах одного здания. Глобальные сети могут иметь международный, национальный либо региональный характер. Они объединяют огромное количество абонентов, территориально удаленных друг от друга на значительное расстояние.

По типу передаваемых сообщений выделяют сети: телефонные, телеграфные, передачи данных, факсимильные, интегральные. Телефонные предназначены для обмена речевыми сигналами, телеграфные используются для передачи буквенно-цифровой информации. Эти сети отличаются низкой скоростью передачи, невысокими требованиями к времени доставки и верности приема информации, возможностью использования естественной избыточности, семантически заложенной в передаваемые сообщения. Сети передачи данных обеспечивают доступ удаленных абонентов к ЭВМ, а также связывают ЭВМ между собой. Это вызывает повышенные требования к скорости передачи, времени и вероятности доставки информации. Сложная топология сети приводит к необходимости использования различных методов коммутации, ставит проблемы маршрутизации сообщений. При этом, как указывалось ранее, сети могут быть построены с долговременной коммутацией, с коммутацией каналов, сообщений, пакетов, а также с гибридной коммутацией. Развитие сетей привело к необходимости создания систем управления сетью, возникли сети с централизованным и децентрализованным управлением.

Особую значимость при внедрении новой информационной технологии приобретают локальные сети, позволяющие объединять пользователей, работающих на персональных ЭВМ. Это объясняется следующими причинами:

1. В системах организационного управления наибольший объем деловой информации передается на незначительное расстояние.

2. Объединение персональных ЭВМ требует значительного межмашинного обмена, что вызывает необходимость более высоких скоростей передачи, чем в сетях других типов.

3. Для управления технологическими процессами, различными роботами и манипуляторами необходимо создание локальных информационно-вычислительных сетей.

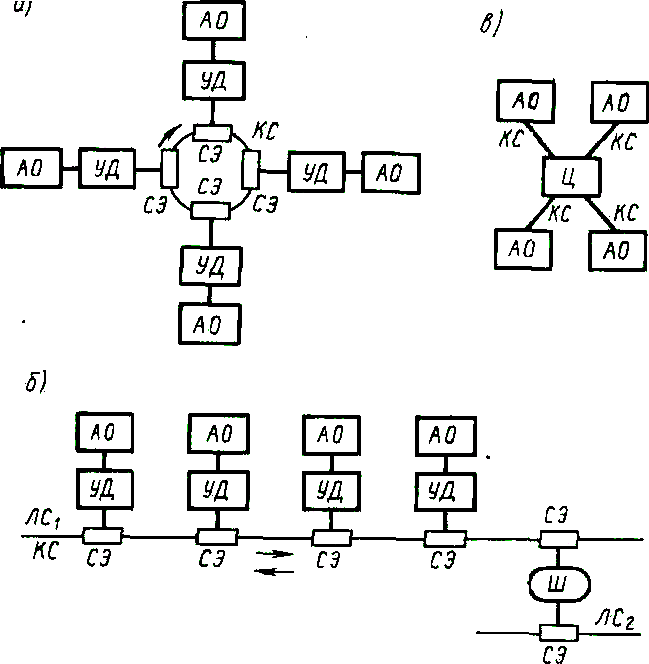

Сети можно классифицировать по структуре, методам доступа, скорости передачи данных, типам используемого канала связи. Для локальных сетей наиболее характерными являются кольцевая магистральная и звездные структуры (рис.5.1). Сеть формируется на базе единого высокоскоростного канала связи (КС), обладающего требуемыми физическими характеристиками. С помощью соединительных элементов (СЭ) к нему подключаются устройства доступа (УД). В кольцевой структуре (рис.5.1, а) соединительные элементы являются активными и включают в себя приемопередатчик, обеспечивающий передачу информации по кольцу от одного соединительного элемента к другому. В магистральной структуре (рис.5.1, б) соединительные элементы носят пассивный характер, что повышает надежность сети и дает возможность подключаться к любой ее точке. Устройство доступа реализует механизм разделения во времени одного канала связи между многими пользователями.

Рис.5.1. Кольцевая (а), магистральная (б) и звездная (в) структуры локальных сетей

Абонентское оборудование (АО) включает в себя абонентские пункты, характерные для любой информационно-вычислительной сети, а также мини-, микро- и персональные ЭВМ, автоматизированные рабочие места, терминалы и т. д.

В звездной структуре (рис.5.1, в) абонентское оборудование с помощью каналов связи радиально подсоединяется к центральному узлу (Ц), представляющему собой ЭВМ, которая подключается к каналам через процессоры связи. При объединении персональных ЭВМ центральный узел может реализовываться в виде автоматизированного банка данных. Локальная сеть любой структуры может через шлюз (Ш) сопрягаться с другой сетью. Наибольшее применение в настоящее время получили магистральная и кольцевая структуры.

Магистральная сеть, отличаясь высокой надежностью и возможностью развития путем непосредственного наращивания участков сети с помощью дополнительных пассивных соединительных элементов, рекомендуется к применению при малой нагрузке на канал связи. Абонент перед отправлением данных в сеть формирует их в пакет и проверяет магистраль на занятость. В случае свободного канала связи данные передаются по адресу, который содержится в пакете. При наличии многопроцессорной микроЭВМ определенные преимущества может иметь звездная структура, обеспечивающая параллельное обслуживание абонентов сети.

Существенное влияние на вероятностно-временные характеристики обслуживания абонентов локальной сети оказывает метод доступа. Учитывая, что для передачи данных от разных пользователей используется единый канал связи, в таких сетях реализуется множественный доступ, обеспечивающий разделение во времени этого канала. Возможно применение методов конфликтного и бесконфликтного доступа.

Первая группа методов предполагает возможность существования конфликтов между пользователями при доступе к общему каналу связи. При наличии передачи лишь от одного абонента конфликтной ситуации не возникает и сеть функционирует нормально. Если имеют место две и более одновременных передачи от абонентов, то работа сети невозможна и в зависимости от принятого метода доступа реализуются процедуры, обеспечивающие поочередные передачи данных от абонентов.

Вторая группа методов базируется на специальных процедурах управления, исключающих возможность одновременной передачи данных от нескольких абонентов. Для этого вводится расписание либо приоритетное обслуживание, что обеспечивает надежную доставку информации по сети.

В зависимости от скорости передачи данных различают высоко-, средне- и низкоскоростные локальные сети со скоростями соответственно более 10 Мбит/с, 1...10 Мбит/с, до 1 Мбит/с. На физическом уровне сигналы в этих сетях могут передаваться как в дискретной, так и в аналоговой форме. Могут использоваться различные методы уплотнения каналов связи, т.е. реализовываться многоканальная передача по одной линии связи. В качестве линий связи применяются телефонная пара, симметричный кабель, коаксиальный кабель, а также наиболее перспективная по ширине полосы пропускания и малому уровню помех волоконно-оптическая линия.

Глобальные сети могут иметь международный, национальный и региональный характер, объединять на огромной территории разнотипных абонентов и обеспечивать обмен данными между ними на основе разнообразных принципов коммутации. В рамках глобальной сети объединяются высоко-, средне- и низкоскоростные каналы связи. Для них характерна многоуровневая структура с централизованным либо децентрализованным управлением потоками данных. Нижний уровень глобальной сети может представлять собой локальную сеть обмена данными. На каждом из уровней возможно подключение абонентского оборудования, а соответственно и пользователей. Обычно на верхнем уровне устанавливаются крупные вычислительные комплексы, получившие название главных вычислительных машин, на среднем используются абонентские вычислительные машины, а на нижнем уровне (в рамках локальных сетей) могут успешно применяться микро- и персональные ЭВМ.

В качестве средств соединений в глобальных сетях используют центры и узлы коммутации, а также концентраторы сообщений. Их построение и принятые алгоритмы функционирования зависят от выбранных способов коммутации, совершенствование которых шло по следующему пути: коммутация каналов, сообщений, пакетов, гибридная коммутация. Исторически глобальные сети формировались с иерархической структурой, что было обусловлено необходимостью подключения к единой вычислительной мощности (центру коллективного пользования) удаленных терминалов (пользователей). Идея создания вычислительных центров коллективного пользования, объединяемых общегосударственной сетью передачи данных (ОГСПД), легла в основу проекта государственной сети вычислительных центров (ГСВЦ). Идеология создания такой глобальной информационно-вычислительной сети обосновывалось повышением эффективности больших ЭВМ за счет коллективного использования их вычислительных ресурсов. Установившееся иерархическое построение глобальной сети предполагает использование на каждом уровне иерархии звездной структуры. При этом в качестве центральной машины использовались связные процессоры, выполняемые в виде вычислительных комплексов, что позволяло повысить надежность функционирования. Информационная сеть в рамках глобальной информационно-вычислительной системы представляет собой совокупность:

- пользователей (абонентов — источников и потребителей информации), создающих потоки сообщений и определяющих требования к сети по доставке и обработке информации;

- средств связи (телефонной, телеграфной, факсимильной и т.д.) и различных услуг, предоставляемых пользователям сетью;

- пунктов сети в виде оконечного оборудования, аппаратуры ввода и вывода информации, концентраторов, узлов и центров коммутации для распределения сообщений, сетевых узлов для распределения пучков каналов, вычислительных машин, осуществляющих обработку, хранение и накопление данных;

- каналов связи, объединяемых в линии между отдельными пунктами сети;

- системы управления различными уровнями сети, обеспечивающей коммутацию, маршрутизацию и другие процедуры реализации информационных процессов в сети.

Абоненты глобальной сети сильно различаются как по объему передаваемой информации, так и по распределению ее потоков в течение суток, что требует высоких скоростей передачи и ужесточает требования к доставке информации. Различными могут быть и режимы работы абонентов: для некоторых возможен режим запроса-ответа, для других допустимы задержки в выдаче информации, однако большинство пользователей желают работать в диалоговом режиме. Эффективное использование некоммутируемых (специально выделенных) каналов связи экономически оправдано лишь для абонентов с высокой степенью использования канала,

В настоящее время установилась идеология построения как локальных, так и глобальных сетей на основе коммутируемых каналов связи. Глобальные вычислительные сети в настоящее время надо рассматривать как мощное средство интегрирования вычислительных мощностей, организации доступа к ним пользователя на основе удаленного терминала. В ряде случаев это избавляет абонента от приобретения дорогостоящей вычислительной техники, но не исключает возможностей комплексирования вычислительных средств большой, средней мощности с мини-, микро- и персональными ЭВМ. Таким образом, разработанные типовые средства передачи данных, а также средства соединения позволяют компоновать информационные сети, являющиеся технической базой реализации процесса обмена данными.

Цифровые сети интегрального обслуживания. Новая информационная технология предъявляет более жесткие требования к информационной сети. Появляется необходимость интеграции услуг пользователей, объединения коммуникационного и коммутационного оборудования сети, перевода передаваемой информации в цифровой вид. Это означает переход к новому типу информационных сетей - цифровой сети интегрального обслуживания (ЦСИО). Такая сеть должна обеспечить передачу по одному и тому же каналу связи данных, текста, речи, изображений и других форм информации. Принципиальной особенностью этих сетей является то, что в них должны быть заложены возможности дальнейшего развития, что вызывает необходимость наряду с разработкой сети создания системы управления сетью. Так же как и в любой другой, в ЦСИО можно выделить абонентскую и коммуникационную системы. В соответствии с эталонной моделью взаимодействия открытых систем абонентская система включает в себя прикладной, представительный и сеансовый уровни архитектуры. При функционировании она использует услуги коммуникационной системы, реализующей транспортный, сетевой, канальный и физический уровни. Интеграция различных типов пользователей, а также разных видов информации резко усложняет проблему управления, что наиболее сильно проявляется на верхних уровнях архитектуры. Особое внимание должно быть уделено прикладному уровню, реализующему компьютерную коммуникационную технологию, с помощью которой удается разделить во времени действия пользователя и прикладной информационный процесс. Это обеспечивает асинхронный режим работы коммуникационных систем. На прикладном уровне осуществляется общение пользователей за счет внутриперсональных, групповых и межперсональных коммуникаций. Их реализация поддерживается организационным управлением прикладными процессами и технологическим управлением сетью на нижних четырех уровнях эталонной модели.

Рис.5.2. Структура цифровой сети интегрального обслуживания

Структура ЦСИО может рассматриваться как двухуровневая с выделением абонентской и базовой сетей (рис.5.2). Пользователи, работающие за терминалами (Т) либо на абонентском оборудовании (АО), обращаются в сеть с помощью запроса на передачу (получение) определенного вида информации заданного уровня приоритета при требуемом режиме коммутации. По виду информации различают речь, видеопотоки, оперативные данные, диалог, файлы данных, видеофайлы. Режим коммутации определяется количественными характеристиками запроса по допустимой вероятности искажения символов, предельному времени задержки пакета или сообщения и т.д. Приоритетность определяется уровнем пользователя и важностью той информации, которая им формируется. Информация в сети преобразовывается в цифровую форму, что позволяет передать любой сигнал в виде цифровой последовательности, формируемой в блоки заданной длины. Исходной структурной единицей информации является сообщение пользователя, под которым понимают конечную последовательность данных, формируемых для передачи и имеющих законченное смысловое значение. В ЦСИО оно передается в виде коммутируемых информационных единиц (КИЕ) (сообщений, пакетов, диаграмм и т.д.).

На нижнем уровне ЦСИО абонентское оборудование может объединяться локальной сетью (ЛС), подсоединяемой, как и терминалы, к концентраторам (К), входящим в состав абонентской сети. В концентраторах осуществляются группирование различных видов информации, а также реализация режима разделения времени для подключенных к ним пользователей. Локальные сети на этом уровне могут строиться по любому из рассмотренных принципов. В соответствии с рис. 5.2 с концентраторами взаимодействуют магистральная (МЛС) и кольцевая (КЛС) локальные сети. Концентраторы через абонентские каналы связи (АКС) соединяются с входящими в состав базовой сети устройствами управления (УУ), к которым могут непосредственно подключаться вычислительные комплексы (ВК) с терминалами (Т).

На верхнем уровне структура ЦСИО является динамической, так как магистральные каналы базовой сети (КБС) могут видоизменяться даже в процессе ее функционирования. В соответствии с этим узел управления наряду с традиционными функциями коммутации решает задачу по определению оптимальной конфигурации данного участка сети и реализации ее в процессе функционирования.

В целом может быть выделена система управления сетью, которая реализует эволюционное, тактическое и оперативное управления. Эволюционное управление означает решение проблемы развития сети, т.е. ее совершенствование в связи с возникновением новых решаемых задач и накоплением опыта. Тактическое управление обеспечивает выбор технологии доставки определенного вида информации. Оперативное управление осуществляется по каждой коммутируемой единице информации.

Проектирование ЦСИО осуществляется на базе эталонной модели взаимодействия открытых систем, так как эти сети должны сопрягаться с существующими. Однако эта модель сохраняет здесь лишь идеологическое значение. Концептуальная модель цифровой сети, выраженная в терминах эталонной модели, представляется в виде взаимодействия внешней среды и сети в целом. При этом может быть использован аналитический аппарат описания, а также построены аналитико-имитационные модели. На их основе возможно создание системы автоматизированного исследования и проектирования ЦСИО.