- •Введение

- •1. Почвообразовательные процессы и факторы почвообразования

- •1.1. Общая схема почвообразовательного процесса

- •1.2. Факторы почвообразования

- •2. Твердая фаза почвы

- •2.1. Гранулометрический состав

- •Классификация гранулометрических элементов

- •Классификация почв по механическому признаку

- •2.2. Минералогический состав

- •2.2.1. Первичные минералы почв

- •2.2.2. Вторичные минералы почв

- •2.3. Химический состав минеральной части почв

- •Среднее содержание химических элементов в литосфере и почвах, % по массе (а.П. Виноградов, 1950)

- •Валовой состав гранулометрических фракций песчаного подзола севера Русской равнины, % (в.Д. Тонконогов, 1971)

- •3. Органическое вещество почвы

- •3.1. Источники органического вещества почв

- •3.2. Состав органического вещества почвы

- •3.3. Процессы превращения органических остатков и образование гумуса

- •3.4. Влияние условий почвообразования на характер и скорость гумусообразования

- •3.5. Роль органического вещества

- •4. Почвенные коллоиды и поглотительная способность почв

- •4.1. Строение, свойства и состав почвенных коллоидов

- •Увеличение суммарной и удельной поверхности 1 см3 тела при возрастании степени дисперсности

- •4.2. Поглотительная способность почв

- •4.3. Ионный почвенный обмен

- •Емкость обменного поглощения катионов глинистых минералов

- •Поглотительная способность почв

- •4.4. Кислотность, щелочность и буферность почв

- •5. Жидкая фаза почвы

- •5.1. Состояние и формы почвенной влаги

- •5.2. Водный баланс и типы водного режима почв

- •5.3. Почвенный раствор, его состав и свойства

- •6. Газовая фаза почвы

- •6.1. Состав и свойства газовой фазы почвы

- •6.2. Газообмен между почвой и атмосферой

- •6.3. Окислительно-восстановительные процессы в почвах

- •7. Физические, водные и механические свойства почв

- •7.1. Физические свойства

- •Плотность важнейших минералов почвы и гумуса

- •7.2. Водные свойства

- •Физические и водные свойства лесной сильноподзолистой почвы на покровном суглинке (по н.Ф. Созыкину)

- •7.3. Механические свойства

- •8. Тепловой режим и тепловые свойства почв

- •Колебания температуры почвы в европейской части России на глубине 20 см (по а.М. Шульгину)

- •13 Августа (по Хомену):

- •Тепловые свойства почв. Основными тепловыми свойствами почв являются теплопоглотительная способность, теплоемкость и теплопроводность.

- •9. Почвенный профиль

- •10. Структура почвы

- •Морфологическая классификация структур почв (по с.А. Захарову)

- •11. Плодородие почвы

- •12. Эрозия почв

- •Рекомендательный библиографический список

- •Оглавление

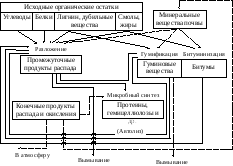

3.3. Процессы превращения органических остатков и образование гумуса

От состава органических остатков зависят направление и темп их последующего превращения. Наиболее быстро трансформации (минерализации и гумификации) подвергается опад, богатый легкодоступными для микроорганизмов веществами (белками, аминокислотами, растворимыми углеводами) и основаниями. Растительные остатки, богатые лигнином, дубильными веществами, смолами (хвоя, древесина), разлагаются медленно. Из опада культурных растений быстрее разлагаются остатки бобовых трав и медленнее – солома злаковых.

Органические остатки, поступая в почву или на ее поверхность, подвергаются различным превращениям: механическому измельчению почвенной фауной, физико-химическим и биохимическим изменениям под влиянием микроорганизмов, мезо- и макрофауны почвы. Процессы превращения органических остатков почвенной фауной можно условно объединить в три группы:

совершающиеся вне клеток живых организмов под влиянием содержащихся в них ферментов;

протекающие при участии живущих в почве животных;

развивающиеся под непосредственным влиянием микроорганизмов (микробный синтез).

Основными направлениями таких превращений являются минерализация органического вещества до конечных продуктов (СО2, H2O и простых солей) и гумификация. При определенных условиях (избыток влаги, неблагоприятный состав опада, низкие температуры) можно наблюдать консервацию органических остатков в форме торфа. Кроме того, в процессе превращения органических остатков всегда образуются водорастворимые формы органических веществ, которые могут иметь важное значение в генезисе некоторых почв (например, торфяных), в миграции и аккумуляции веществ и т.п. Однако и для этих направлений трансформации органических остатков конечными стадиями превращений останутся минерализация и гумификация. Образование гумусовых веществ связано с развитием процесса гумификации.

Минерализация органических веществ. Этот процесс обеспечивает поступление в почвы доступных растениям элементов-биофилов в концентрациях, близких к экологическим потребностям организмов. При минерализации сложные органические соединения при участии различных групп микроорганизмов превращаются в простые химические вещества: воду, углекислый газ, соли различных анионов и катионов. В процессе минерализации участвует большая часть органических остатков (до 80-90 %). Продукты минерализации попадают в почвенные растворы и в значительной степени становятся объектом питания растений, т.е. вновь включаются в биологический круговорот. Минерализации подвергаются и гумусовые вещества, но значительно медленнее, что обеспечивает регулярность и стабильность минерального азотного и фосфорного питания живых организмов почвы.

Гумификация. В результате сложных биохимических, физико-химических и химических процессов органические остатки преобразуются в гумусовые вещества. Гумусовые кислоты, вступая во взаимодействие с зольными элементами растительных остатков и минеральной частью почвы, образуют органоминеральные соединения (рис.3).

Обязательным условием гумусообразования является разрушение и измельчение растительной массы и мертвого животного вещества вначале преимущественно позвоночными, а затем беспозвоночными (всегда с участием грибов и бактерий). При этом энергия и часть органогенных элементов удерживаются в малом биологическом круговороте.

Рис.3.

Общая схема процесса гумусообразования

в почве (по Н.В.Тюрину)

В современной научной литературе различают четыре типа разрушения органического вещества, отражающих сочетание совершенно различных условий и последствий:

1. Консервирование растительных органических остатков в малоизмененном виде с образованием кислотных и стерилизующих веществ в условиях пересыщения водой и крайней бедности фауны, флоры и микроорганизмов (торфообразование).

2. Гниение органических веществ в условиях недостаточного притока воздуха (особенно кислорода) и при высокой влажности (анаэробная среда) при участии мезофауны, низших грибов, специфических бактерий (анаэробов). Восстановительные процессы, господствующие в подобной обстановке, сопровождаются образованием токсичных соединений; нитраты восстанавливаются до аммиака и газообразного азота. Эти явления типичны для болотного почвообразования. Они могут возникать и при сезонном переувлажнении почв.

3. Аэробное разложение (гумификация) органических веществ позвоночными и беспозвоночными животными, грибами, микроорганизмами, происходящее при благоприятном сочетании условий увлажнения и аэрации. Разложение белков сопровождается аммонификацией и нитрификацией с образованием азотной кислоты и ее солей. Одновременно происходит окисление белковой серы и фосфора с образованием сульфатов и фосфатов. Углерод в большей части окисляется до углекислоты. Минеральные вещества органических остатков переходят в форму простых солей. Однако значительная часть углерода, азота, фосфора, калия и т.д. накапливается при этом в виде гумуса. Процесс аэробной гумификации органических веществ характерен для большинства почв, обладающих высоким природным плодородием и гумусностью (черноземы, почвы прерий, черные почвы тропиков, луговые, бурые лесные почвы).

4. Сухое «тление» органических веществ при почвообразовании в условиях сухого климата при хорошем доступе кислорода, низкой влажности и пониженной активности почвенных организмов, ответственных за механическое и биохимическое разрушение органического вещества. Грибы и бактерии завершают окислительные процессы с образованием простых окисленных минеральных солей, газов, воды. Накопление гумуса ограничено, поэтому почвы сухих теплых областей обычно малогумусные и светлоокрашенные.

Важнейшим звеном почвообразовательного процесса является ежегодное разложение вновь образованного органического вещества в результате жизнедеятельности животных, грибов и бактерий. Свежие массы органического вещества и почвенный гумус – лишь различные промежуточные стадии в направлении к их полной минерализации. На этих путях постоянно образуются специфические чисто почвенные органические и органоминеральные соединения, гуминовые кислоты и их соли, фульвокислоты и их соли, имеющие различные свойства и значение в почвообразовании.

Скорость процессов минерализации опада и подстилок, состав образующихся при этом органических и минеральных соединений, а также их биогеохимическая судьба зависят от типа растительности, условий географической обстановки и характера почвообразовательного процесса.

Ежегодно химические элементы из корнеобитаемых толщ горных пород проникают в верхние горизонты почвы. Из рассеянного состояния эти элементы переводятся в концентрированное состояние и в более доступные для усвоения растениями формы. Ежегодный синтез и разложение растительного органического вещества создают круговорот зольных веществ, углерода и азота, названный В.Р. Вильямсом малым биологическим круговоротом.