- •Конспект лекций по истории. Тема: Введение в историческую науку. Теория и методология исторической науки.

- •1. Предмет курса «История». Функции исторической науки.

- •2. Методология исторической науки.

- •3.Подходы в изучении истории. Источники изучения истории.

- •4. Место Отечественной истории во всемирной истории. Историография отечественной истории.

- •2. Общественно-политическое устройство восточнославянских племен

- •3. Верования восточных славян

- •2. Этапы складывания государства

- •3. Крещение Руси

- •3.1. Истоки русского христианства

- •3.2. Проблема выбора веры и крещение Владимира I

- •3.3. Процесс христианизации Руси и создание церковной организации

- •3.4. Последствия христианизации

- •Тема: Эволюция восточнославянской государственности в IX – начале XII вв.

- •Второй этап – эпоха расцвета Киевской державы

- •Третий этап политической истории единой Киевской Руси

- •2. Раздробленность Киевской Руси

- •Предпосылки раздробленности

- •Общая характеристика русских земель в удельный период

- •3. Основные центры средневековой Руси.

- •Владимиро-Суздальская земля

- •Галицко-Волынская земля

- •Новгородская земля

- •Последствия политической раздробленности

- •4. Татаро-монгольское нашествие Образование империи монголов

- •Завоевательные походы 1200–1220-х гг.

- •Нашествие монголов на Русь

- •Последствия нашествия

- •Отношения Руси и Золотой Орды Иго: формы зависимости

- •Политическое развитие Руси под игом в середине XIII в.

- •Первый этап объединения. 1303–1359 гг.

- •Второй этап объединения. 1359–1425 гг.

- •Династическая война второй четверти XV в. (третий этап создания единого государства)

- •3. Завершение политического объединения Руси. Формирование централизованного государства. 1462–1533 гг.

- •Тема: Специфика развития России в XVI в. «Московское царство».

- •1. Правление Ивана IV. Реформы Избранной рады Правление Елены Глинской и бояр

- •Политические перемены 1547 г.

- •Преобразования в сфере центрального и местного управления

- •Реформы в социально-экономической сфере

- •Военные преобразования

- •Церковные преобразования. Стоглавый собор 1551 г.

- •2. Опричнина. Ход опричнины

- •Последствия опричнины

- •Оценка опричнины в исторической литературе

- •Политика Бориса Годунова в 1580–1590-е гг.

- •Вступление Годунова на престол

- •Лжедмитрий I

- •Воцарение Василия Шуйского

- •Восстание Ивана Болотникова

- •Лжедмитрий II

- •Интервенция

- •Первое и второе ополчения

- •Окончание Смуты

- •Последствия Смутного времени

- •2. Эволюция российской государственности в XVII в.

- •Земские соборы

- •Боярская дума

- •Приказная система

- •Управление на местах

- •Тема: Россия на пути модернизации традиционного общества в XVIII в.

- •Реформа центрального управления

- •Реформа местного управления

- •Военные преобразования

- •1.Создание постоянной регулярной армии.

- •2. Создание военно - морского флота.

- •Ликвидация патриаршества

- •Изменение порядка прохождения службы

- •2. Эпоха дворцовых переворотов

- •Предпосылки эпохи дворцовых переворотов

- •Екатерина I (1725–1727 гг.)

- •Петр II (1727–1730 гг.)

- •Анна Иоанновна (1730–1740 гг.)

- •Иван VI (1740–1741 гг.)

- •Елизавета I (1741–1761 гг.)

- •Петр III (1761–1762 гг.)

- •3. «Просвещенный абсолютизм» (1762–1796 гг.). Екатерины II Сущность политики просвещенного абсолютизма

- •Политика Екатерины II в 1762–1773 гг.

- •Политика Екатерины II в 1775–1796 гг.

- •Итоги царствования Екатерины II:

- •Политика Александра I в 1801–1812 гг.

- •2. Внутренняя политика Николая I Особенности политики николаевской эпохи

- •Попытки обновления государственной системы

- •Сословная политика Николая

- •Итоги царствования Николая I

- •Крестьянская реформа

- •Земская и городская реформы

- •Судебная реформа

- •Реформа армии

- •Просвещение

- •Значение Великих реформ

- •2. Александр III. Политика «контрреформ» в России в 80–90-е гг. XIX в. Смена правительственного курса в 1880-е гг.

- •Усиление полицейского надзора

- •Ограничение судебной реформы

- •Ограничение земской и городской реформ

- •· Роль дворян в земствах была усилена (для дворян-землевладельцев имущественный ценз был понижен, для горожан – повышен); 4.4.5. Контрреформы в области просвещения и печати

- •Итоги контрреформ

- •Ход революции

- •Итоги революции

- •2. Зарождение парламентаризма в России Манифест 17 октября 1905 г. Учреждение Государственной думы

- •Программы политических партий

- •Деятельность I и II Государственных дум

- •Третьеиюньская монархия

- •3. Деятельность п.А. Столыпина и общественно-политическая обстановка в 1911–1914 гг.

- •2. Революция 1917 г. В России Февральская революция

- •Явление двоевластия

- •Социально-экономическая политика Временного правительства

- •Апрельский и июльский кризисы

- •Корниловский мятеж и его последствия

- •2. Создание советской государственности Становление высших государственных органов

- •Союз с левыми эсерами

- •Учредительное собрание

- •Конституционное оформление советской системы

- •3. Гражданская война Сущность Гражданской войны и расстановка политических сил накануне Гражданской войны

- •I этап Гражданской войны

- •II этап Гражданской войны

- •III этап Гражданской войны

- •IV этап Гражданской войны

- •Итоги Гражданской войны

- •Причины победы большевиков

- •Тема: Общественно-политическое развитие ссср в 1920–1930-е гг.

- •2. Внутрипартийная борьба

- •Борьба с оппозиционными партиями и массовые репрессии в ссср

- •3. Конституция 1936 г.

- •Особенности политической системы ссср 1930-х гг.

- •2. Советский тыл в годы войны

- •Контрольные вопросы:

- •2. Политические кампании

- •Контрольные вопросы:

- •2.»Оттепель». Начало «оттепели»

- •XX съезд кпсс

- •«Антипартийная группа»

- •3. Особенности политического развития на рубеже 1950–60-х гг. И отставка н.С. Хрущёва

- •2. Особенности политического развития

- •Раздел IV: характеристика советской системы (принципы деятельности, избирательная система).

- •Период 1988–1991 гг.

- •2. Распад ссср

- •2. Выборы в Федеральное Собрание и принятие новой Конституции

- •Выборы в Государственную Думу второго созыва и президентские выборы 1996 г.

- •Выборы в Государственную думу третьего созыва

- •3. Президентство в.В. Путина

- •Используемая литература

2. Революция 1917 г. В России Февральская революция

|

|

|

Очередь у продовольственного магазина. Петроград. 1917 г. |

![]()

Среди произошедших за десятилетие изменений следует отметить:

по крестьянскому вопросу: отмену выкупных платежей в 1905 г.;

по рабочему вопросу: некоторые изменения рабочего законодательства, облегчившие положение рабочих, но не снявшие остроту отношений между рабочими и работодателями;

среди политических предпосылок: фактическое сохранение самодержавия, хотя де-юре с 1905 г. Россия - страна с ограниченной монархией как формой правления.

23 февраля (8 марта по нов. ст.) на предприятиях Петрограда проходили митинги и собрания, посвященные Международному женскому дню. Стихийно начались рабочие демонстрации под лозунгами «Хлеба!», «Долой войну!». В течение следующих двух дней демонстрации, митинги, стачки приняли еще больший характер.

Николай II, находившийся в это время в Ставке в Могилеве, потребовал от командующего Петроградским военным округом генерала С.С. Хабалова навести порядок в столице. 26 февраля в ряде районов полиция стала применять оружие против демонстрантов.

27 февраля на сторону рабочих стали переходить солдаты Петроградского гарнизона.

Николай II распорядился распустить Думу и послать в Петроград войска. Однако эти отряды были задержаны революционно настроенными железнодорожниками.

Дума, получив известие о роспуске, образовала Временный комитет, который взял на себя функции правительства. Царь попытался попасть в Царское Село, но не смог это сделать из-за сложностей на железнодорожных путях. Председатель Думы М.В. Родзянко в телеграммах стал склонять царя к созданию правительства, ответственного перед Думой, на что после долгих колебаний Николай II согласился.

|

|

|

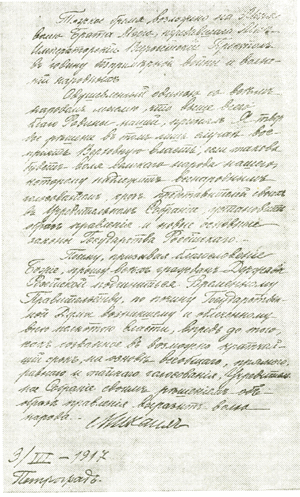

Текст отказа от престола Михаила Романова |

До царя довели позицию лидеров Думы. Николай II, оказавшись в полной изоляции, 2 марта подписал манифест об отречении от престола за себя и за больного сына Алексея в пользу брата Михаила.

На следующий день, 3 марта 1917 г., состоялась встреча членов думского комитета с Великим князем Михаилом Александровичем, который также отрекся от престола.

Так в России за несколько дней – с 23 февраля по 3 марта 1917 г. – рухнула монархия.

До сих пор у историков нет общепринятого взгляда на причины крушения монархии в России. Высказываются разные мнения: от того, что монархизм объективно исчерпал свой исторический ресурс до представления падения самодержавия как результата заговора антирусских сил.

Явление двоевластия

Еще в дни Февральской революции в столице сложилось двоевластие. Депутаты Государственной думы после ее роспуска образовали Временный комитет членов Государственной думы, куда вошли кадеты и октябристы.

Тогда же был создан Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов (Петросовет) из меньшевиков, эсеров, энесов, представителей профсоюзов.

2 марта 1917 г. Временный комитет Госдумы и Петросовет образовали Временное правительство, которое должно было перестроить старый госаппарат, закрепить соответствующими декретами завоевания революции и действовать до созыва Учредительного собрания. Предполагалось, что Учредительное собрание выработает конституцию и установит форму будущего государственного устройства России.

Во Временное правительство вошли 12 человек (7 кадетов, 3 октябриста, 2 представителя др. партий). Председателем и министром внутренних дел стал Г.Е. Львов.

Одновременно свои функции осуществлял и Петросовет. Так, в России после свержения монархии установились две власти: власть Временного правительства и власть Советов. Советы выполняли важные государственные функции. Временное правительство могло действовать и проводить в жизнь декреты только при поддержке Советов. Петросовет был тесно связан с солдатскими массами, руководил действиями милиции. Петросовет принял знаменитый приказ № 1 по Петроградскому гарнизону, согласно которому в армии вводились комитеты из выборных солдат и матросов, которые должны были контролировать действия офицеров, распоряжаться наличным оружием и др. Тем самым армия превращалась в орудие политической борьбы, теряла свою главную роль – быть защитницей государственных интересов.

Первыми признали Временное правительство Англия и Франция, затем – США, Италия, Норвегия, Япония, Бельгия, Португалия, Сербия, Иран.