- •Учебник по дисциплине «Военно-техническая подготовка»

- •Раздел I: «основы построения радиолокационных станций радиотехнических войск»

- •Введение

- •Тема 1. Радиолокационная система ртв

- •1.1. Радиолокационная система ртв. Принципы построения

- •1.2. Внешняя среда радиолокационной системы

- •1.2.1. Радиолокационные цели

- •1.2.2. Мешающие отражения

- •1.2.3. Внешние излучения

- •1.2.4. Среда распространения радиоволн

- •1.3. Классификация рлс ртв

- •1.4. Основные тактико-технические характеристики рлс ртв

- •1.5. Обобщенная структурная схема рлс

- •1.6. Общие сведения о сазо

- •1.7. Кодирование и декодирование сигналов в системах опознавания

- •1.8. Общие сведения о системах пассивной локации

- •1.9. Радиолокационное распознавание целей. Общие сведения

- •1.9.1. Методы радиолокационного распознавания

- •1.9.2. Показатели качества распознавания

- •1.9.3. Способы распознавания классов воздушных объектов по сигнальным признакам

- •Тема 2. Способы обзора пространства и измерения координат целей срл ртв

- •2.1. Зона обнаружения целей снк

- •2.2. Способы обзора зоны обнаружения и их влияние на боевые возможности рлс

- •2.3. Способы формирования зоны обнаружения

- •2.3.1. Зона обнаружения целей дальномерами

- •2.3.2. Зона обнаружения целей радиовысотомерами

- •2.3.3. Зоны обнаружения целей трехкоординатными рлс

- •2.4. Зона обнаружения целей в рлс метрового диапазона волн

- •2.5. Способы измерения координат целей

- •2.5.1. Измерение наклонной дальности до цели

- •Тема 3. Передающие устройства рлс ртв

- •3.1. Технические характеристики и способы построения передающих устройств рлс ртв

- •3.2. Зондирующие сигналы и влияние их параметров на характеристики рлс

- •3.2.1. Зависимость дальности обнаружения целей от параметров зондирующих сигналов

- •3.2.2. Влияние параметров зондирующих сигналов на точность измерения координат целей

- •3.2.2.1. Ошибки измерения дальности

- •3.2.2.2. Ошибки измерения угловых координат

- •3.2.3. Зависимость разрешающей способности рлс от параметров зондирующих сигналов

- •3.2.4. Влияние параметров зондирующих сигналов на защищенность рлс от активных помех

- •3.2.5. Влияние параметров зондирующих сигналов на защищенность рлс от пассивных помех

- •3.3. Однокаскадное радиопередающее устройство рлс

- •3.3.1. Импульсные модуляторы однокаскадных радиопередающих устройств

- •3.3.1.1. Импульсный модулятор с полным разрядом накопителя

- •3.3.1.2. Импульсный модулятор с частичным разрядом накопителя

- •3.3.2. Генераторные приборы однокаскадных радиопередающих устройств

- •3.4. Многокаскадные радиопередающие устройства рлс

- •3.4.1. Многокаскадное радиопередающее устройство с «простым» зондирующим сигналом

- •3.4.2. Многокаскадное радиопередающее устройство с фкм - зондирующим сигналом

- •3.4.3. Многокаскадное радиопередающее устройство с лчм - зондирующим сигналом

- •Тема 4. Радиоприемные устройства рлс ртв

- •4.1. Структурная схема тракта приема и выделения сигналов из помех

- •4.2. Технические характеристики радиоприемных устройств и их влияние на боевые возможности рлс

- •4.3. Способы увеличения динамического диапазона радиоприемных устройств

- •4.4. Радиоприемные устройства для обработки узкополосных эхо-сигналов

- •4.5. Радиоприемные устройства для выделения широкополосных сигналов

- •4.5.1. Прием и преобразование линейно-частотно модулированных сигналов

- •4.5.1. Прием и преобразование фкм сигналов

- •4.6. Устройства накопления эхо-сигналов

- •4.6.1. Назначение и классификация устройств накопления радиолокационных эхо-сигналов

- •4.6.2.Некогерентные накопители эхо-сигналов

- •4.6.3. Когерентные накопители эхо-сигналов

- •4.6.4. Рециркуляторы. Принципы построения

- •4.6.5. Цифровые устройства накопления радиолокационных эхо-сигналов

- •Содержание

- •Тема 1. Радиолокационная система ртв 8

- •Тема 2. Способы обзора пространства и измерения координат целей срл ртв 100

- •Тема 3. Передающие устройства рлс ртв 156

- •Тема 4. Радиоприемные устройства рлс ртв 247

- •Список сокращений

- •Библиографический список

3.3.1.1. Импульсный модулятор с полным разрядом накопителя

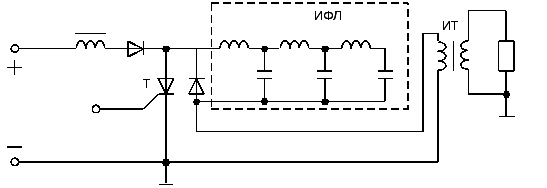

Функциональная схема импульсного модулятора приведена на рис.3.30.

Рис.3.30. Импульсный модулятор с полным разрядом накопителя и водородным трактом в качестве коммутирующего прибора

В

модуляторе в качестве накопительного

элемента используется неоднородное

искусственная формирующая линия (ИФЛ).

Коммутирующий элемент (водородный

тиратрон) открывается внешним импульсом

(![]() ),

который определяет только момент начала

разряда накопителя (рис.3.31.).

),

который определяет только момент начала

разряда накопителя (рис.3.31.).

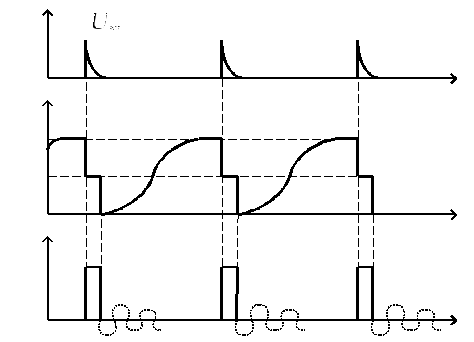

Рис.3.31. Эпюры напряжений на элементах импульсного модулятора

Форма и длительность импульса на выходе модулятора определяются параметрами ИФЛ.

Длительность

формируемого импульса

![]() ,

,

где

![]() - число звеньев формирующей линии (

- число звеньев формирующей линии (![]() );

);

![]() - параметры элементов одного звена.

- параметры элементов одного звена.

Число

звеньев формирующей линии определяется

соотношением

![]() ,

где

,

где

![]() - требуемая длительность фронта импульса.

- требуемая длительность фронта импульса.

Параметры

элементов линии определяются соотношениями

![]() ,

,

![]() ,

где

,

где

![]() - сопротивление нагрузки, равное волновому

- сопротивление нагрузки, равное волновому

![]() :

:

![]() .

.

Зарядный

дроссель (![]() )

совместно с ёмкостью ИФЛ образуют

последовательный колебательный контур,

благодаря которому обеспечивается

заряд ИФЛ до удвоенного напряжения

высоковольтного выпрямителя (рис.3.31.).

)

совместно с ёмкостью ИФЛ образуют

последовательный колебательный контур,

благодаря которому обеспечивается

заряд ИФЛ до удвоенного напряжения

высоковольтного выпрямителя (рис.3.31.).

Зарядный

диод

![]() (фиксирующий диод) препятствует

саморазряду ИФЛ через источник питания

(ВВВ) до прихода импульса запуска

коммутирующего элемента, чем обеспечивается

возможность изменения частоты запуска

модулятора. Длительность модулирующих

импульсов можно изменять, подключая то

или иное количество звеньев.

(фиксирующий диод) препятствует

саморазряду ИФЛ через источник питания

(ВВВ) до прихода импульса запуска

коммутирующего элемента, чем обеспечивается

возможность изменения частоты запуска

модулятора. Длительность модулирующих

импульсов можно изменять, подключая то

или иное количество звеньев.

Формирование

импульса

![]() заканчивается при полном разряде

накопителя через коммутатор или

импульсный трансформатор (ИТ), которые

согласует сопротивление нагрузки с

волновым сопротивлением формирующей

линии. В случае аварийной работы

модулятора на несогласованную нагрузку

(разряд ИФЛ с переразрядом см. рис.3.31.

пунктиром) предусматриваются защитные

цепи (диод

заканчивается при полном разряде

накопителя через коммутатор или

импульсный трансформатор (ИТ), которые

согласует сопротивление нагрузки с

волновым сопротивлением формирующей

линии. В случае аварийной работы

модулятора на несогласованную нагрузку

(разряд ИФЛ с переразрядом см. рис.3.31.

пунктиром) предусматриваются защитные

цепи (диод

![]() на рис.3.30.).

на рис.3.30.).

Длительность

заднего фронта модулирующего импульса

определяется действием многих паразитных

элементов в цепи разряда ИФЛ. Для

улучшения формы импульса (гашения

«хвоста» или колебательного разряда)

применяются корректирующие цепи (диод

![]() ).

).

Форма импульса напряжения у модуляторов с полным разрядом накопителя несколько хуже, чем у модуляторов с частичным разрядом. Время подготовки к работе так же значительное (5….12 мин) и зависит, в основном, от времени на прогрев тиратрона.

Модуляторы с водородными тиратронами имеют ряд положительных качеств. Они просты по устройству, имеют высокий КПД, к форме импульса подмодулятора не предъявляет жестких требований, требуемая мощность подмодулятора сравнительно низкая.

Разработаны водородные тиратроны на напряжение до 160 кВ и токи до 6000 А, что позволяет проектировать модуляторы на мощности до 400 МВт. В таблице 3.1. приведены параметры некоторых отечественных водородных тиратронов.

Таблица 3.1.

|

Тип тиратрона |

Напряжение анода, кВ. |

Ток анода импульсный, А. |

Длительность импульса, мкс. |

Долго-вечность ч. |

Время готовнос. мин. |

|

ТГИ1-700/25 |

25 |

700 |

3 |

400 |

До 7 |

|

ТГИ1-1000/25 |

25 |

1000 |

50 |

1000 |

До 5 |

|

ТГИ1-2500/25 |

25 |

2500 |

10…300 |

500 |

До 12 |

|

ТГИ1-5000/50 |

50 |

5000 |

16…100 |

1000 |

До 8 |

С целью повышения мощности модулятора водородные тиратроны могут включаться последовательно или параллельно.

Тиристорные и тиристорно-магнитные импульсные модуляторы имеют лучшие эксплуатационные качественные показатели.

Тиристор – это полупроводниковый аналог тиратрона. Средний срок службы тиристоров свыше 10000 часов, а время подготовки к работе практически «мгновенное», поскольку не требуется предварительный разогрев. В настоящее время тиристоры используют при длительности импульсов от 0,3 мкс до 100 миллисекунд, некоторые их типы способны коммутировать токи амплитудой до 10000 А. Параметры некоторых отечественных тиристоров приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

|

Тип тиристора |

Амплитуда импульса ударного тока, А. |

Обратное напряжение, кВ. |

Скорость нарастания напряжения, кВ/мкс. |

Скорость нарастания тока, А/мкс. |

Максималь-ная частота коммутации, Гц. |

|

Т-400 |

600 |

2,0 |

До 1,0 |

До 100 |

300 |

|

ТД-250 |

4400 |

1,6 |

До 1,0 |

До 70 |

500 |

|

ТЧ-160 |

2000 |

1,0 |

До 0,1 |

До 100 |

25000 |

|

ТБ-400 |

7000 |

1,0 |

До 1,0 |

До 200 |

10000 |

|

ТИ-800 |

- |

0,6 |

До 2,0 |

До 150 |

10000 |

|

ТИ-1600 |

- |

0,6 |

До 2,0 |

До 300 |

10000 |

|

ТИ-26000 |

- |

0,6 |

До 2,0 |

До 100 |

10000 |

Упрощенная принципиальная схема тиристорного импульсного модулятора приведена на рис.3.32. Поскольку тиристоры уступают водородным тиратронам по величине коммутируемого напряжения, то импульсный трансформатор должен иметь больший коэффициент трансформации, чем в модуляторах на тиратронах. Иногда используют последовательное соединение тиристоров, но это существенно усложняет схему их запуска и снижает эксплуатационную надежность модулятора.

Рис.3.32. Упрощенная схема тиристорного импульсного модулятора

В тиристорно-магнитных импульсных модуляторах тиристоры работают в существенно более легком режиме (рис.3.33.).

Рис.3.33. Упрощенная схема тиристорно-магнитного импульсного модулятора

Тиристор

в данной схеме, как правило, работает

во входных звеньях модулятора с

относительно длинными импульсами тока

и при сравнительно невысоком напряжении.

В последующих звеньях тиристорно-магнитного

импульсного модулятора с коммутирующими

элементами на нелинейных индуктивностях

![]() ,

,

![]() происходит сжатие импульсов по

длительности и увеличение их по амплитуде.

происходит сжатие импульсов по

длительности и увеличение их по амплитуде.

Форма импульса тиристорных и тиристорно-магнитных импульсных модуляторов такая же, как и тиратронных. Серьезным недостатком тиристорных и особенно тиристорно-магнитных импульсных модуляторов является нестабильность временной задержки импульса на нагрузке относительно импульса запуска. Для уменьшения влияния этого явления применяются специальные устройства компенсации нестабильности временной задержки импульса (рис.3.34.).

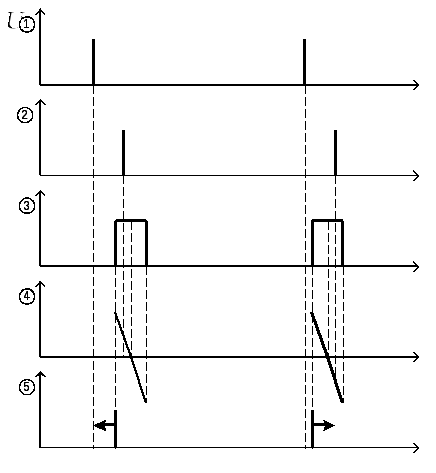

Рис.3.34. Структурная схема устройства компенсации нестабильности временной задержки импульса

Принцип работы схемы компенсации поясним с помощью графиков эпюр напряжений на входах и выходах схемы рис.3.34.

Рис.3.35. Эпюры напряжений на элементах схемы компенсации

Линия

задержки задерживает импульс запуска

![]() на эталонное время так, чтобы

на эталонное время так, чтобы

![]() в случае идеальной работы модулятора

совпадал с серединой импульса

в случае идеальной работы модулятора

совпадал с серединой импульса

![]() .

Временной дискриминатор формирует

напряжение

.

Временной дискриминатор формирует

напряжение

![]() ,

нуль которого совпадает с серединой

импульса

,

нуль которого совпадает с серединой

импульса

![]() .

В случае, если эталонно задержанный

импульс

.

В случае, если эталонно задержанный

импульс

![]() совпадает с положительной частью

напряжения

совпадает с положительной частью

напряжения

![]() ,

то управляемый элемент задержки уменьшает

задержку импульса

,

то управляемый элемент задержки уменьшает

задержку импульса

![]() (см. рис.3.35.) и наоборот увеличивает время

задержки, если

(см. рис.3.35.) и наоборот увеличивает время

задержки, если

![]() совпадает с отрицательной частью

напряжения

совпадает с отрицательной частью

напряжения

![]() .

Таким образом, компенсируется

нестабильность временной задержки

модулирующего импульса тиристорно-магнитного

модулятора.

.

Таким образом, компенсируется

нестабильность временной задержки

модулирующего импульса тиристорно-магнитного

модулятора.

В

магнитном модуляторе (рис.3.36.) конденсатор

![]() и дроссель

и дроссель

![]() образуют последовательный колебательный

контур с резонансной частотой, равной

частоте питающей сети (как правило

образуют последовательный колебательный

контур с резонансной частотой, равной

частоте питающей сети (как правило

![]() ).

).

Рис.3.36. Принципиальная схема магнитного импульсного модулятора

Дроссель

![]() насыщается при достижении напряжения

на конденсаторе

насыщается при достижении напряжения

на конденсаторе

![]() пикового значения, после чего энергия

конденсатора

пикового значения, после чего энергия

конденсатора

![]() передается конденсатору

передается конденсатору

![]() через дроссель

через дроссель

![]() .

Токи

.

Токи

![]() - токи подмагничивания дросселей

- токи подмагничивания дросселей

![]() ,

,![]() ,

,![]() и трансформатора

и трансформатора

![]() .

.

Так

как в режиме насыщения индуктивность

![]() ,

а емкость

,

а емкость

![]() ,

то время перезаряда

,

то время перезаряда

![]() может быть в несколько раз (до 10 раз)

меньше периода повторения питающей

сети. Отношение периода повторения

сетевого напряжения ко времени перезаряда

может быть в несколько раз (до 10 раз)

меньше периода повторения питающей

сети. Отношение периода повторения

сетевого напряжения ко времени перезаряда

![]() называется коэффициентом сжатия. Для

получения необходимой для РЛС длительности

модулирующего импульса при питании

модулятора от сети частотой 400 Гц, как

правило, требуется три-четыре каскада

сжатия.

называется коэффициентом сжатия. Для

получения необходимой для РЛС длительности

модулирующего импульса при питании

модулятора от сети частотой 400 Гц, как

правило, требуется три-четыре каскада

сжатия.

Магнитный импульсный модулятор является так же источником импульсов запуска для других систем РЛС.

Трансформатор

![]() служит для передачи модулирующего

импульса на катод автогенератора

служит для передачи модулирующего

импульса на катод автогенератора

![]() .

Поскольку амплитуда модулирующих

импульсов составляет десятки кВ, то

нить накала генератора (например,

магнетрона) электрически связана с

катодом. Две вторичных обмотки

трансформатора

.

Поскольку амплитуда модулирующих

импульсов составляет десятки кВ, то

нить накала генератора (например,

магнетрона) электрически связана с

катодом. Две вторичных обмотки

трансформатора

![]() необходимы для того, чтобы потенциал

нити накала по высокому напряжению был

одинаковы. Конденсаторы

необходимы для того, чтобы потенциал

нити накала по высокому напряжению был

одинаковы. Конденсаторы

![]() ,

,

![]() служат для дополнительного выравнивания

потенциала нити накала по высокому

напряжению. Трансформатор

служат для дополнительного выравнивания

потенциала нити накала по высокому

напряжению. Трансформатор

![]() формирует низковольтное напряжение

питания нити накала генератора.

формирует низковольтное напряжение

питания нити накала генератора.

Магнитные модуляторы имеют высокую надежность и хороший КПД, не требуют источника питания постоянного тока, их недостатками являются невозможность вобуляции частоты повторения модулирующих импульсов, которая равна частоте питающей сети, а так же сравнительно плохая форма импульсов.