- •Введение

- •1 Приборы для измерения расхода жидкости

- •1.2 Выбор и расчет датчика расхода жидкости

- •1.3 Модернизация датчика расхода жидкости

- •2 Датчик температуры

- •2.1.3 Термометры расширения. В основу действия термометров расширения положено свойство тел изменять свои размеры в зависимости от температуры.

- •2.3.2 Чувствительность к температуре термометра сопротивления. Обычно величина электрического сопротивления материала зависит от его температуры т:

- •3. Приборы для измерения уровня жидкости

- •3.3 Выбор и расчет датчика уровня жидкости

3. Приборы для измерения уровня жидкости

Измерение уровня жидкостей и сыпучих тел может преследовать две цели: определение количества вещества в емкости и поддержание уровня в производственном аппарате при осуществлении технологического процесса.

В большинство случаев и химической промышленности намерение уровня усложняется тем, что производственная аппаратура работает в условиях высоких температур и давлений, а также особыми свойствами контролируемых сред (большая вязкость, химическая агрессивность по отношению к металлам, радиоактивность, токсичность и т. д.).

Многообразие требований к измерению уровня привело к необходимости использования широкой номенклатуры приборов, принципы действия которых основываются на самых разнообразных физических законах. В ряде химических производств до сего времени не найдено вполне удовлетворительных решений для измерения уровня.

По характеру работы уровнемеры могут быть непрерывного и прерывистого или релейного действия; в последнем случае измерительное устройство срабатывает при достижении определенного уровня. Приборы второй группы используются для сигнализации и поэтому называются сигнализаторами уровня.

По методу измерения уровнемеры можно разделить на следующие группы: поплавковые, гидростатические, электрические, тепловые, уровнемеры, основанные на изменении условий распространения колебаний (ультразвуковые, радиочастотные, радиационные), уровнемеры со щупом.

3.1 Классификация датчиков уровня жидкости

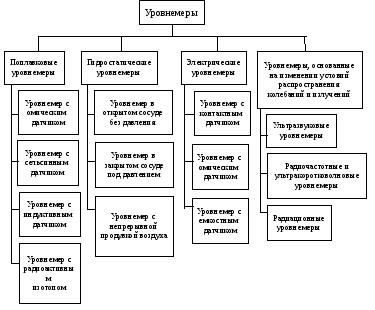

В результате проведенного анализа литературных источников была разработана классификация уровнемеров по следующим группам (поплавковые; гидростатические; электрические; уровнемеры, основанные на изменении условий распространения колебаний и излучений), представленная на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Классификация уровнемеров

3.1.1 Поплавковые уровнемеры. Поплавковые уровнемеры получили широкое распространение для измерения уровня жидкостей. В этих приборах поплавок плавает на поверхности жидкости и перемещается по вертикали вместе с изменением уровня. Перемещения поплавка передаются на указывающее устройство или датчик для преобразования перемещения в какую-либо электрическую, механическую или другую величину и передачи ее на вторичный прибор, который может находиться на значительном расстоянии от места замера.

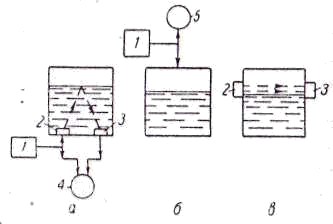

На рисунке 3.2, а приведена схема уровнемера с омическим датчиком. Величина хода ползунка сопротивления может быть значительно уменьшена при помощи уменьшающей рычажной или шестеренчатой передачи. В качестве вторичных приборов применяются логометры и электронные мосты.

На рисунке 3.2, б изображен поплавковый уровнемер с сельсинным датчиком, представляющим собой асинхронный двигатель. При перемещении поплавка барабаны 3, на которые наматывается трос, поворачиваются и заставляют поворачиваться ротор сельсина-датчика 4. С датчиком электрически связан сельсин-приемник, ротор которого повернется на такой же угол, как и у сельсина-датчика 4. В уровнемере, показанном на рисунке 3.2, в, применен индуктивный датчик, сердечник которого связан с поплавком. Вторичным прибором может быть электронный дифференциально-трансформаторный прибор. Для измерения уровня в закрытых сосудах под давлением может быть рекомендован поплавковый уровнемер с радиоактивным изотопом, показанный, на рисунке 3.2, г. Количество частиц, попадающих на счетчик 6, есть функция расстояния от поплавка до счетчика, т. е. оно зависит от уровня. Такие уровнемеры применяются для аппаратов, работающих при температурах до 2800° К и давлениях 500-700 Мн/м2.

Рисунок 3.2 - Схема поплавковых уровнемеров:

а — с омическим датчиком; б — с сельсинным датчиком;

в и д — с индуктивным датчиком; г — с радиоактивным изотопом.

1 — поплавок; 2 — груз; 3 — барабан; 4 — сельсин; 5 — катушка с сер-

дечником; 6 — счетчик частиц излучения; 7 — катушка индуктивного дат-

чика.

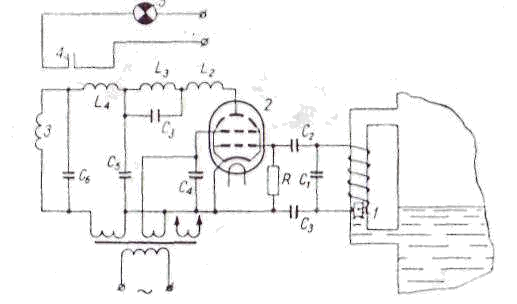

Схема сигнализатора уровня с индуктивным датчиком показана на рисунке 3.2, д. Поплавок этого сигнализатора уровня (рисунок 3.3) сделан из стекла или пластмассы. Внутри поплавка впаяна алюминиевая или латунная фольга. Поплавок помещен в трубку диаметром 11—14 мм, сообщающуюся с резервуаром. На трубку наматывается катушка из изолированной проволоки (12 витков провода марки ПЭ-0,8). Намотка, представляющая собой катушку индуктивности L1, и параллельно присоединенный к ней конденсатор С1 (100 пф) образуют вместе управляющий (сеточный) колебательный контур L1C1 электронного генератора четырехэлектродной лампы (тетрода) типа 6ПЗС.

Действие сигнализатора основано па следующем. При достижении заданного уровня поплавок входит в катушку, и в результате возникновения в фольге вихревых токов, создающих противодействующее электромагнитное поле, величина индуктивности L1 уменьшится. При этом сеточный L1C1 и анодный L3C3 контуры лампы настроятся в резонанс, что вызовет высокочастотные колебания генератора (15-20 Мгц) и уменьшение анодного тока, протекающего по обмотке реле 3, с 25—30 до 5—6 ма. Ток отпускания реле равен 9—10 ма, поэтому реле отпустит свой сердечник, контакты реле замкнутся и сигнальная лампа загорится. При понижении уровня жидкости поплавок выходит из катушки, что вызовет срыв высокочастотных колебаний и повышение анодного тока до 25—30 ма. В связи с тем, что ток срабатывания электромагнитного реле равен 14—16 ма, реле 3 притянет свой сердечник, разомкнет контакты и выключит сигнальную лампу.

Рисунок 3.3 - Схема бесконтактного сигнализатора уровня агрессивных

жидкостей:

1 — стеклянный поплавок с впаянной латунной пли алюминиевой фольгой;

2 — электронная лампа типа 6ПЗС; 3 — реле; 4 — контакты реле;

5 — сигнальная лампа;

L1 — катушка индуктивности (обмотка па трубке); L1C1 и L3C3 — сеточный

и анодный колебательные контуры; L2, L3, L4, C2, C4, C5, C6, C7 — дроссели

и конденсаторы фильтров; R — сопротивление утечки.

Схема легко может быть использована для сигнализации о минимальном, нормальном и максимальном уровне, а также для двухпозиционного регулирования уровня.

3.1.2 Гидростатические уровнемеры. Действие гидростатических уровнемеров основано на измерении давления столба жидкости, находящегося над нулевым уровнем. Существуют гидростатические уровнемеры с непосредственным измерением столба жидкости, с применением уравнительных сосудов и с продуванием воздухом или другим инертным газом.

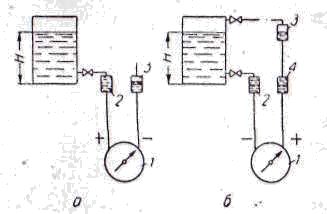

На рисунке 3.4, а приведена схема измерения уровня агрессивной или вязкой жидкости в открытом сосуде. Отсчет производится от постоянного уровня в уравнительном сосуде 3. В качестве измерительного прибора 1 используется дифманометр любой конструкции. Для предохранения дифманометра от действия агрессивной жидкости, уровень которой измеряется, предусмотрен разделительный сосуд 2. Разделительная нейтральная жидкость, не смешивающаяся и не вступающая в реакцию с агрессивной жидкостью, заполняет до половины разделительный сосуд 2, соединительные трубки и уравнительный сосуд 3.

Рисунок 3.4 - Гидростатические уровнемеры:

а — в сосуде без давления; б — в сосуде под давлением.

1 — измерительные приборы; 2, 4 — разделительные сосуды; 3 — уравни-

тельные сосуды.

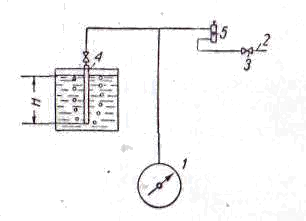

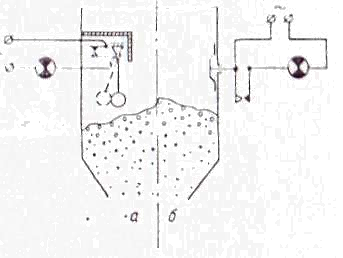

Рисунок 3.5 - Гидростатические уровнемеры с непрерывной продувкой воз-

духа:

1 — измерительный прибор; 2 — питающая магистраль; 3 — дроссель;

4 — трубка; 5 — ротаметр.

На рисунке 3.4, б показана схема уровнемера для измерения уровня в закрытом сосуде под давлением. Здесь также показания дифманометра зависят только от уровня Н жидкости в аппарате, так как давление действует на жидкость и в аппарате и в уравнительном сосуде 3. По этой схеме при повышении уровня стрелка дифманометра идет к нулю, а при понижении — к верхнему пределу шкалы перепада давлений. Это объясняется тем, что уравнительный сосуд установлен на максимальном уровне. Для предохранения от вредного воздействия контролируемой жидкости на дифманометр здесь установлено два разделительных сосуда 2 и 4.

Гидростатические уровнемеры с непрерывной продувкой воздуха (рисунок 3.5) применяются для измерения уровня самых разнообразных, в том числе агрессивных и вязких, жидкостей в открытых резервуарах и в сосудах под давлением. Измеритель давления (манометр) 1 присоединяется к трубке, по которой непрерывно протекает небольшое количество воздуха. С начала подачи воздуха давление будет повышаться до тех пор, пока не станет равным давлению столба жидкости от нижнего среза трубки 4 до поверхности жидкости. В момент выравнивания этих давлений из трубки в жидкость начнет выходить воздух, расход которого регулируют так, чтобы он только пробулькивал отдельными пузырьками (примерно один пузырёк в секунду). Малый расход воздуха устанавливается с целью исключить сильный напор его, а контроль и регулирование расхода необходимы потому, что колебания расхода вносят искажение в измерения. Величина расхода устанавливается при помощи регулируемого дросселя 3 (диаметром 0,1 — 0,2 мм), а контроль осуществляется по ротаметру 5 пли путем подсчета количества пузырьков, проходящих через жидкость в контрольном стеклянном сосуде. При измерении уровня растворов, способных образовать пробку у отверстия воздушной трубки 4, последняя помещается в другую трубку, через которую подается вода или соответствующий слабый раствор.

Рисунок 3.6 - Схема контактных сигнализаторов уровня сыпучих тел:

а — с маятниковым устройством; б — с мембранным устройством.

На применении датчиков, воспринимающих давление контролируемого вещества, основаны некоторые сигнализаторы уровня сыпучих материалов, в которых под действием давления материала замыкаются контакты. На различной высоте (рисунок 3.6) в стенках бункера устанавливаются диафрагмы или подвешиваются на шарнирах маятники с пластинкой или шаром на конце. Замыкание контактов происходит при достаточном прогибе диафрагмы или отклонении маятника при повышении уровня материала.

3.1.3 Электрические уровнемеры. Действие электрических уровнемеров основано на том, что изменение уровня вызывает соответствующее изменение электропроводности, магнитной или диэлектрической проницаемости среды, находящейся в магнитном или электрическом поле датчика.

На рисунке 3.7, а показана схема контактного уровнемера, в котором электрическая цепь замыкается при достижении жидкостью подвижного электрода.

Схема может быть использована для непрерывного измерения уровня электропроводной жидкости. Один из электродов подвижен и управляется следящей системой, которая передвигает также стрелку и перо для записи. При подъеме уровня жидкости электрическая цепь замыкается, реле срабатывает и электродвигатель начинает вращаться, поднимая электрод. Когда электрод выйдет из жидкости, цепь размыкается и электрод опускается, так как электродвигатель начинает вращаться в другую сторону.

Рисунок 3.7 - Схема электрических уровнемеров:

а — с контактным датчиком; б — с омическим датчиком; в — с емкост-

ным датчиком.

В схеме рисунка 3.7, б используются электрические свойства жидкости. Жидкость (ртуть или расплавленный металл) шунтирует сопротивление воспринимающего элемента; величина его сопротивления однозначно определяет уровень жидкости.

На рисунке 3.7, в показан уровнемер с емкостным датчиком. Уровнемеры с емкостными датчиками, как и уровнемеры с контактными датчиками, обычно применяются для измерения уровня жидкостей или сыпучих материалов. Датчик емкостного уровнемера для токопроводящих сыпучих тел может представлять собой пластмассовую трубу, внутри которой находится медный стержень — одна из обкладок конденсатора. Второй обкладкой служит материал в бункере. У такого датчика при изменении уровня меняется площадь обкладок.

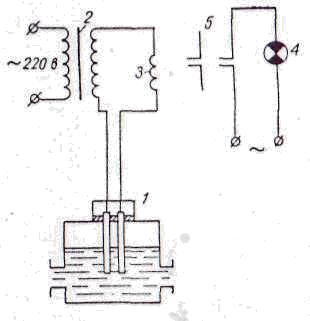

Сигнализаторы уровня часто выполняются с контактными датчиками (рисунок 3.8). Контакт осуществляется через жидкость (например, серную кислоту). Сигнализатор состоит из двух узлов: датчика 1 и блока питания. Датчик 1 представляет собой два изолированных друг от друга графитовых электрода, укрепленных на фаолитовом основании и имеющих клеммы для присоединения проводов. Блок питания включает в себя понижающий трансформатор 2 напряжения 220/12 в и реле 3 типа МКУ-48.

Рисунок 3.8 - Сигнализатор уровня агрессивных электропроводных жид-

костей:

1 — датчик; 2 — трансформатор; 3 — реле; 4 — сигнальная лампа;

5 — контакты реле.

Прибор работает следующим образом. Если уровень жидкости ниже электродов, электрическая цепь между электродами разомкнута, тока в цепи нет. При этом на электродах датчика напряжение равно 12 в. Когда уровень жидкости повысился и жидкость замкнула электроды, по цепи потечет ток. Во вторичной обмотке трансформатора 2 индуцируется напряжение, поэтому по катушке реле 3 потечет ток и контакты 5 замкнут цепь сигнальной лампы. Контактов может быть несколько пар — для выполнения различных функций управления и сигнализации.

3.1.4 Уровнемеры, основанные на изменении условий распространения колебаний и излучений. В настоящее время применяются приборы для измерения уровня, действие которых основывается на изменении условий распространения различного вида колебании (акустических, электромагнитных и др.) в различных средах. В зависимости от свойств различных излучений для измерения уровня используют те или иные величины, характеризующие энергию излучения (время распространения, частоту колебаний, ослабление в различных средах и т. д.).

Ультразвуковые уровнемеры. На рисунке 3.9, а приведена принципиальная схема ультразвукового уровнемера. Излучатель 2 периодически посылает импульсы колебаний ультразвуковой частоты. Эти импульсы, отражаясь от поверхности раздела двух сред, попадают в приёмник 3 излучения. С помощью электронного прибора 4 измеряется время между посылкой импульса и приемом отраженного импульса. При постоянной скорости распространения ультразвука, т. е. при неизменной среде, это время пропорционально пути, который проходят импульсы, и таким образом оно характеризует высоту уровня.

Радиочастотные и ультракоротковолновые уровнемеры. В радиочастотных уровнемерах (рисунок 3.9, б) использована зависимость собственной частоты колебаний полого резонатора от его объема. В качестве полого резонатора используется изменяющийся в зависимости от уровня объем над поверхностью жидкости.

Рисунок 3.9 - Принципиальные схемы уровнемеров жидкостей и сыпучих

тел, основанных на изменении условий распространения ко-

лебаний:

а — ультразвуковой (акустический) уровнемер; б — радиочастотный уров-

немер; в — радиационный уровнемер.

1 — генератор высокочастотных колебаний; 2 — излучатель колебаний;

3 — приемник колебаний; 4 — измеритель времени между подачей и

приемом импульсов; 5 — частотомер.

Резервуар, который служит задающим контуром, подключают к радиочастотному генератору 1 с помощью волновода. В качестве измерительного прибора служит частотомер 5, который подключается параллельно выходу генератора. Этот уровнемер дает удовлетворительные результаты в случае измерения уровня хорошо проводящих жидкостей. В ультракоротковолновых уровнемерах использовано отражение радиоволн от поверхности жидкости. Величиной, характеризующей высоту уровня, является сдвиг фаз падающей на жидкость и отраженной от нее волны. На показания прибора влияет, электропроводность, однако это влияние незначительно.

Радиационные уровнемеры. Принципиальная схема радиационного уровнемера изображена на рисунке 3.9, в. С одной стороны резервуара помещают источник излучения 2, а с другой — приемник 3. При отклонении уровня в любую сторону от линии, соединяющей источник с приемником, часть энергии излучения, поглощаемая средой, уровень которой измеряется, будет расти или уменьшаться. Интенсивность излучения, измеряемая с помощью приемника, является, таким образом, функцией уровня.

В качестве излучений используются различные виды электромагнитных колебаний: инфракрасные, ультрафиолетовые и гамма-лучи и лучи видимой области спектра.

Гамма-лучи обладают наибольшей проникающей способностью. Это позволяет устанавливать источник и приемник снаружи аппарата, исключая таким образом непосредственный контакт их со средой. Поэтому уровнемеры, использующие гамма-излучение (например, кобальта-60), получили наибольшее распространение.

Радиоактивные уровнемеры применяются для измерения уровня сыпучих тел, а также жидкостей в тех случаях, когда из-за сложности технологических условий (высокое давление, температура, вязкая или агрессивная среда и т. д.) контроль необходимо осуществлять без непосредственного соприкосновения с контролируемой средой и проникновения внутрь емкости.

Действие таких уровнемеров основано на просвечивании контролируемого объекта потоком гамма-лучей; интенсивность потока зависит от количества вещества па пути пучка.

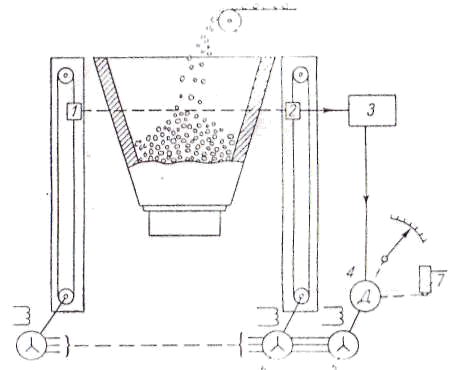

На рисунке 3.10 приведена схема радиоактивного уровнемера, которая реализована в приборах типа УР-4 и УР-6A. В основу их работы положен компенсационный метод, осуществляемый следящей системой.

Прибор состоит из колонки источника радиоактивного кобальта и колонки счетчика ядерных частиц. В колонках на тросах закреплены каретка 1 с источником и каретка 2 со счетчиком. Счетчик фиксирует большее количество гамма-квантов, если линия уровня находится ниже линии, соединяющей каретки, и меньшее, если уровень находится выше этой линии. Каждый зафиксированный гамма-квант создает импульс напряжения на нагрузке счетчика. Эти импульсы поступают в электронный усилитель 3. Затем счетчик частоты импульсов подсчитывает их и вырабатывается управляющее напряжение, подаваемое на обмотку реверсивного двигателя.

Рисунок 3.10 - Принципиальная схема установки радиоактивного уровнеме-

ра:

1 — каретка с источником гамма-излучений; 2 — каретка со счетчиком;

3 — усилитель; 4 — реверсивный двигатель; 5 — сельсин-датчик;

6 — сельсин-приемник; 7 — индукционный датчик дистанционной переда-

чи.

Двигатель 4 поворачивает ротор сельсина-датчика 5, с которыми электрически связаны сельсины-приемники 6, управляющие перемещением кареток 1 и 2.

Когда система «каретка источника — каретка счетчика» находится против линии уровня материала в бункере, реверсивный двигатель не вращается; если система находится выше или ниже уровня, то двигатель вращается в ту или другую сторону, пока система снова не установится строго против уровня. Одновременно с передвижением системы кареток реверсивный двигатель перемещает стрелку и датчик 7 дистанционной индукционной передачи. Электронный блок может находиться от колонок на расстоянии до 100 м.

Пределы измерения до 2 м, расстояние между каретками от 0,2 до 2 м. Погрешность измерения ±0,5% от верхнего предела шкалы.

Для имеющейся схемы автоматического несвязанного регулирования ректификационной колонны, на основе классификационного анализа, выберем в качестве датчика уровня жидкости – поплавковый уровнемер ПК16. Выбираем этот расходомер исходя из того, что он прост в использовании, имеет приемлемые характеристики и дешевые составные части.

3.2 Методы и приборы измерения уровня

3.2.1 Измерение и указание уровня. При транспортировке и хранении жидкостей в резервуарах требуется определять степень их заполненности, то есть уровень, которого достигает находящийся в них жидкий продукт. Получение информации об уровне жидкости может осуществляться двумя способами: в виде непрерывного измерения и в виде указания предельных величин.

При непрерывном измерении датчик и измерительная схема формируют сигнал, амплитуда или частота которого несут информацию о величине уровня жидкости в резервуаре. При этом в каждый момент времени оператор может точно знать объем имеющегося продукта или располагаемый свободный объем резервуара.

При указании уровня указывающий прибор, который состоит по существу лишь из датчика, поставляет информацию только о том, достигнут или не достигнут определенный уровень. Указание верхнего предельного уровня позволяет прекратить наполнение и избежать перелива через край; указание нижнего уровня дает сигнал о необходимости прекратить расходование продукта, что обеспечивает минимальный резервный остаток продукта в емкости и позволяет избежать, например, холостой работы насосов. Сочетание двух сигнализаторов предельного уровня — верхнего и нижнего — позволяет автоматизировать операции заполнения и опорожнения емкостей.

Исходя из различных принципов действия приборов, применяемых для измерения или указания уровня, можно дать следующую классификацию наиболее употребительных методов:

а) гидростатические методы с преобразованием в электрический сигнал;

б) методы, основанные на электрофизических свойствах жидкости;

в) методы, использующие взаимодействие какого-либо излучения с жидкостью.

При выборе соответствующего метода принимаются во внимание физические и химические свойства жидкости (электропроводность, диэлектрическая постоянная, плотность, вязкость, ценообразование, корродирующие свойства) и их возможное изменение; условия хранения (температура, давление, устройства стабилизации или перемешивания); простота установки прибора.

Гидростатические методы. Сигнал, генерируемый измерительным прибором, в этом случае является непрерывной или дискретной функцией высоты уровня жидкости. Он не зависит от электрофизических свойств жидкости, но зависит, кроме рода поплавка, от плотности жидкости.

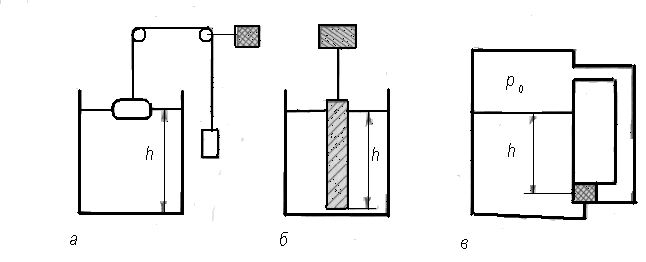

Поплавок (рисунок 3.11, а), который держится на поверхности жидкости, жестко связан с помощью тросов и блоков с аналоговым (круговой ленточный потенциометр) или цифровым (градуированный диск) датчиком положения, поставляющим электрический сигнал, соответствующий уровню жидкости.

Рисунок 3.11 – Гидростатические методы измерения уровня:

а – поплавочный датчик уровня; б – плунжерный датчик выталкивающей

силы; в – дифференциальный датчик перепада давления.

Плунжер (рисунок 3.11, б) представляет собой погруженный в жидкость цилиндр, высота которого не меньше максимальной высоты жидкости в резервуаре. Плунжер подвешен к динамометрическому датчику, находящемуся под действием силы F (кажущийся вес), зависящей от гидростатической высоты h жидкости:

![]() (3.1)

(3.1)

где Р — вес плунжера;

S — площадь его поперечного сечения;

![]() gSh

— архимедова

выталкивающая сила, действующая на

объем по-

gSh

— архимедова

выталкивающая сила, действующая на

объем по-

груженной части плунжера;

![]() — плотность

жидкости;

— плотность

жидкости;

g — ускорение силы тяжести.

Дифференциальный датчик перепада давления располагается у дна резервуара (рисунок 3.11, в), где давление р равно:

![]() (3.2)

(3.2)

где p0 — давление в свободной от жидкости верхней части резервуара, которое

может быть равным или не равным атмосферному давлению;

![]() gh

— гидростатическое

давление на высоте h

в жидкости, плотность

кото-

gh

— гидростатическое

давление на высоте h

в жидкости, плотность

кото-

рой

![]() ;

;

g — ускорение силы тяжести.

Чувствительным

элементом датчика является мембрана,

с одной стороны которой действует

давление р,

а с другой — давление р0.

Деформация мембраны,

преобразованная в электрический сигнал,

пропорциональна уровню А. Когда уровень

известен, измерение р

позволяет определить

плотность

![]() .

.

Этот малогабаритный прибор создает меньше проблем, связанных с его установкой, чем два предыдущих, и он может применяться при наличии мешалки.

Электрофизические методы. Это единственная группа методов, в которых используются специальные датчики, непосредственно преобразующие уровень в электрический сигнал. Их преимущества заключаются в простоте приборного оборудования и в удобстве эксплуатации.

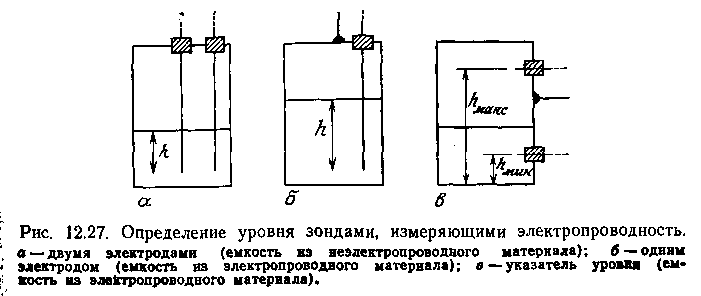

Датчик, измеряющий электропроводность. Он применяется только в электропроводных жидкостях (минимальная электрическая проводимость порядка 50 мкСм), не коррозирующих и не содержащих эмульсий или суспензий (например, масел).

Зонд образован двумя цилиндрическими электродами, одним из них может служить стенка резервуара, если он сделан из металла. Зонд запитывается слабым переменным (чтобы избежать поляризации электродов) электрическим током с напряжением — 10 В (рисунок 3.12).

Рисунок 3.12 – Определение уровня зондами, измеряющими электропро-

водность:

а – двумя электродами (емкость из неэлектропроводного материала);

б – одним электродом (ёмкость из электропроводного материала); в – ука-

затель уровня (емкость из электропроводного материала).

При непрерывном измерении зонд размещается вертикально, и длина его охватывает весь диапазон изменений уровня. Амплитуда изменения циркулирующего электрического тока пропорциональна длине погруженной части электрода, а величина его зависит от электропроводности жидкости.

Для указания уровня можно, например, поместить зонд горизонтально на высоте предельного уровня. Появление электрического тока постоянной амплитуды покажет, что жидкость достигла зонда.

Емкостный датчик. В случае неэлектропроводной жидкости можно использовать конденсатор, образованный либо двумя цилиндрическими электродами, либо одним электродом и стенкой резервуара (если он сделан из металла). Диэлектриками являются жидкость, заполняющая часть резервуара, и воздух над нею.

Электроды для измерения текущего или для указания предельного уровня устанавливаются так же, как для датчика, измеряющего электропроводность.

Измерение

или указание уровня сводится к определению

изменения емкости, причем это изменение

тем больше, чем больше диэлектрическая

постоянная контролируемой жидкости sr

превышает диэлектрическую постоянную

воздуха. Обычно условием применимости

метода считается

![]() >2.

В случае электропроводной жидкости

используют один электрод, покрытый

изолирующим материалом, представляющим

собой диэлектрик -

конденсатора, а остальная арматура

сводится к соединению с жидким проводником.

>2.

В случае электропроводной жидкости

используют один электрод, покрытый

изолирующим материалом, представляющим

собой диэлектрик -

конденсатора, а остальная арматура

сводится к соединению с жидким проводником.

Методы, основанные на использовании излучений. Преимущество этих методов состоит в возможности выполнения измерений без контакта с жидкостью, поэтому они применимы и в жестких условиях высокой температуры, высокого давления, агрессивных веществ.

Измерение поглощения f-излучения. Источник и приемник излучения размещены диаметрально противоположно вне резервуара. Такое расположение особенно удобно в случае сильно корродирующих жидкостей или при высоких давлении и температуре. В качестве источника f-излучения используется изотоп кобальта 60Со (Т = 5,3 года) или цезия 137Cs (Т = 33 года). Приемником является либо ионизационная камера, либо несколько трубок Гейгера— Мюллера.

При указании уровня источник и приемник размещены один напротив другого на предельном уровне, достижение которого необходимо указать. Источник, обычно снабженный коллиматором, испускает в направлении приемника узкий пучок f-лучей. Когда уровень жидкости достигает предельного, происходит изменение ослабления пучка f-излучения, что преобразуется приемником в соответствующий электрический сигнал.

При непрерывном измерении источник излучения экранируют таким образом, чтобы он испускал пучок с углом раскрытия, охватывающим, с одной стороны, полную высоту резервуара и, с другой стороны, положение приемника. Подъем жидкости в резервуаре постепенно уменьшает интенсивность дозы излучения, получаемой приемником, и выходной ток приемника уменьшается непрерывно по мере повышения уровня жидкости.

Измерение с помощью акустических волн. При непрерывном измерении используют преобразователь, работающий поочередно в режиме излучателя и в режиме приемника. Этот преобразователь, размещенный в верхней части резервуара, излучает последовательности акустических волн в пределах конуса с небольшим углом раскрытия. После отражения от поверхности жидкости волны возвращаются к прибору, который преобразует их в электрический сигнал.

Промежуток времени kt между излучением и приемом последовательности отраженных волн пропорционален расстоянию от зонда до поверхности жидкости и, следовательно, зависит от ее уровня. Величина обратно пропорциональна скорости звука, которая зависит от температуры. Поэтому требуется измерять температуру, чтобы иметь возможность внести необходимую поправку. Генератором ультразвуковых волн (например, с частотой 40 кГц) может служить керамический пьезоэлектрический элемент; для излучения звуковых волн применяют зонд электродинамического типа. Звуковые волны, которые при распространении ослабляются меньше, находят применение при измерении больших расстояний (от 10 до 30 м), а ультразвуковые волны на коротких расстояниях обеспечивают более высокую точность. Зонд для указания предельного уровня состоит из электромеханического осциллятора, действие которого требует приведения мембраны в колебательное движение. Колебания мембраны возможны, пока она соприкасается с воздухом; когда мембрана входит в контакт с жидкостью, колебания прекращаются из-за увеличения демпфирования. Наличие или отсутствие колебаний фиксируется соответствующей электрической схемой.

Отметим, что некоторые из описанных выше методов измерения уровня жидкости применимы и в случае сыпучих тел. К ним относятся, в частности, емкостный метод, пригодный для порошкообразных и непроводящих веществ, а также методы, в которых используется ядерное или акустическое излучение.