- •Введение

- •1 Приборы для измерения расхода жидкости

- •1.2 Выбор и расчет датчика расхода жидкости

- •1.3 Модернизация датчика расхода жидкости

- •2 Датчик температуры

- •2.1.3 Термометры расширения. В основу действия термометров расширения положено свойство тел изменять свои размеры в зависимости от температуры.

- •2.3.2 Чувствительность к температуре термометра сопротивления. Обычно величина электрического сопротивления материала зависит от его температуры т:

- •3. Приборы для измерения уровня жидкости

- •3.3 Выбор и расчет датчика уровня жидкости

2.1.3 Термометры расширения. В основу действия термометров расширения положено свойство тел изменять свои размеры в зависимости от температуры.

Термометры расширения можно разделить на три группы: жидкостные, дилатометрические и биметаллические.

Жидкостные термометры. Действие этих термометров основано на различии коэффициентов теплового расширения жидкости и термометрического стекла, из которого сделана капиллярная трубка. Ими можно намерять температуру от —200 до +500 С. В качестве рабочей жидкости применяются ртуть, спирт и другие жидкости. Наиболее широкое распространение в промышленности получили ртутные термометры. Их устанавливают непосредственно на агрегатах и во избежание поломок заключают в металлическую арматуру.

Для сигнализации о достижении предельной температуры, а также для регулирования температуры применяются ртутно-контактные термометры — термосигнализаторы. Термосигнализаторы выпускаются с магнитной перестановкой контактов и с постоянными впаянными контактами. Контактами служит топкая вольфрамовая проволока. Замыкание контактов осуществляется через столбик ртути, которая заливает кончики проволоки при заданных значениях температуры

Термометры дилатометрические. Действие этих термометров основано па использовании разности удлинений стержней, выполненных из различных материалов. В качество материалов с большим коэффициентом линейного удлинения применяют сталь, латунь, алюминий, а с малым коэффициентом — сплав инвар, кварц.

Для имеющейся схемы автоматического несвязанного регулирования ректификационной колонны, на основе классификационного анализа, в качестве регулятора температуры - кварцевый термометр.

Классическим применением кварца является создание генераторов частоты с очень высокой стабильностью, в частности, температурной. Для этого пластинку кварца выбирают с такой кристаллографической ориентацией, при которой влияние изменений температуры на частоту кварцевого генератора минимально. При использовании кварца в качестве датчика температуры, наоборот, пластинку выбирают с такой кристаллографической ориентацией, при которой частота генератора является квазилинейной функцией температуры кварцевой пластинки. Изготовленный таким образом датчик обладает высокими точностью и чувствительностью. Дополнительными достоинствами кварцевого термометра являются высокая точность измерений, независимость от шума, который вносит передача информации, и простота преобразования частотной информации в цифровую.

Термометр данного вида был выбран в виду простой причины. Кварц это кристалл имеющий невысокую цену на рынке товаров и при этом имеет необходимые диэлектрические характеристики, и как было сказана выше- имеет высокую точность и чувствительность, а также независимость от шума, и простота преобразования сигнала.

2.1.4 Конструкция кварцевого термометра. Датчик температуры представляет собой пластинку кварца, помещенную в стальной корпус, заполненный гелием для увеличения тепловой проводимости между кварцем и корпусом датчика

2.2 Расчет регулятора температуры

2.2.1 Электромеханический резонанс кварца. Кристалл кварца SiO2 имеет форму призмы с пирамидальными концами и гексагональным поперечным сечением. Его структура и анизотропия физических свойств характеризуется тремя системами осей: оптической осью, или осью Z, которая соединяет вершины кристалла, и ортогональными осями, расположенными в плоскости, перпендикулярной оси Z, тремя осями (называемыми электронными) X, X', X", которые соединяют каждые две противоположные вершины в поперечном шестиугольном сечении; в) тремя осями (называемыми механическими) Y, Y, Y", каждая из которых перпендикулярна противоположным сторонам поперечного сечения.

Из кристалла вырезаются квадратные, прямоугольные или круглые пластинки, свойства которых зависят от их формы, размеров и кристаллографической ориентации. Кварц получается пьезоэлектрическим, когда главные плоскости пластинки перпендикулярны электрической оси. В этом случае наблюдается появление зарядов противоположного знака на противоположных поверхностях пластинки при приложении силы по нормали к ним. Это явление называется прямым пьезоэлектрическим эффектом. При приложении к противоположным поверхностям пластинки разности потенциалов происходит изменение толщины пластинки (растяжение или сжатие) в зависимости от знака разности потенциалов. Это явление называется обратным пьезоэлектрическим эффектом.

Пластинка может испытывать различные механические колебания, соответствующие различным типам деформации: растяжению, изгибу и сдвигу. Частоты колебаний, которые могут возникнуть, определяются формой, размерами и кристаллографической ориентацией пластинки. Они определяются общей формулой:

![]()

где c — модуль упругости, зависящий от кристаллографической ориентации, р — плотность кварца, l — размер пластинки в направлении распространения колебаний и n — целое число-(обычно от 1 до 5).

Если к противоположным поверхностям пластинки приложить переменную разность потенциалов, частота которой равна частоте пьезоэлектрического эффекта, пластинка будет вибрировать, и возникнет явление электромеханического резонанса, сопровождающееся периодическим превращением механической энергии в электрическую и обратно с очень малыми потерями. Добротность Q, характеризующая остроту резонанса, определяется соотношением

![]()

Для кварцевой пластинки величина Q имеет очень высокие значения — обычно ~ 104- 105.

Ориентация пластинки относительно осей кристалла определяет ее срез. Так, например, в срезе X, называемом срезом Кюри, поверхности пластинки перпендикулярны одной из осей X. Если приложить переменное напряжение к этим поверхностям, то пластинка будет вибрировать, растягиваясь и сжимаясь. Ее две основные резонансные частоты имеют значения:

где е и l, соответственно, толщина и длина пластинки — в мм.

В среде AT плоскости поверхностей повернуты вокруг оси X и составляют угол приблизительно 35° с осью Z. Такая пластинка может совершать сдвиговые колебания с частотами

![]()

где f выражается в кГц, е — толщина в мм и п — целое число. Используются и различные другие срезы; частоты механических колебаний таких пластинок всегда обратно пропорциональны одному из их размеров.

Электроды, с помощью которых подводится разность потенциалов к пластинке, могут быть напылены в вакууме или выполнены из двух прижатых к пластинке кусочков фольги.

Вблизи одной из этих резонансных частот механических колебаний пластинка кварца с электрической точки зрения •представляет собой двухполюсник, состоящий из двух параллельных ветвей. Первая ветвь содержит L, С, R; значения ее параметров .определяются геометрическими, механическими и кристаллографическими характеристиками пластинки. Величина L имеет порядок от нескольких Гн до 104 Гн, С — от 10-2 до 10-1 пФ, R — от нескольких кОм до нескольких десятков кОм. Вторую ветвь образует емкость С0, обусловленная наличием металлических электродов. Отношение С/С0 обычно находится в пределах 10-2-10-3.

Этот двухполюсник имеет две цепи электрического резонанса: последовательную L, С, R с резонансной частотой и параллельную с емкостной ветвью С0 и индуктивной L, С, R, резонансная частота которой равна

Эти частоты очень близки:

![]()

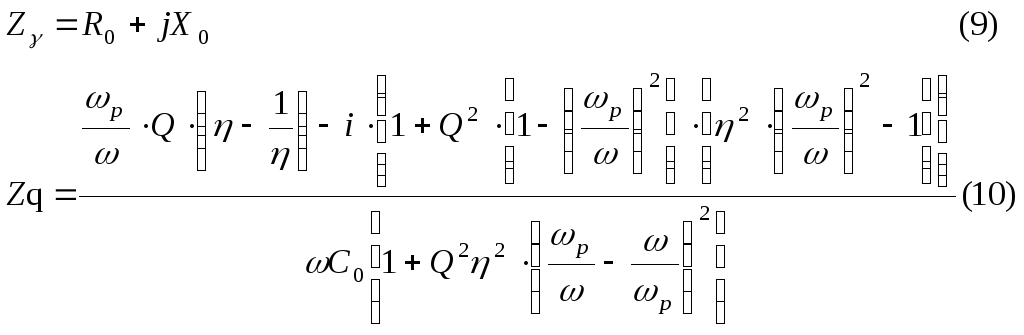

Импеданс Zq двухполюсника, эквивалентного пластинке кварца, можно представить в виде

Если учесть большую величину коэффициента Q, то практически получим: при f—fs, Xq = Q Rq имеет минимальное значение, равное R; при f=fp, Xq = ORq имеет максимальное значение, равное LC/RC02.

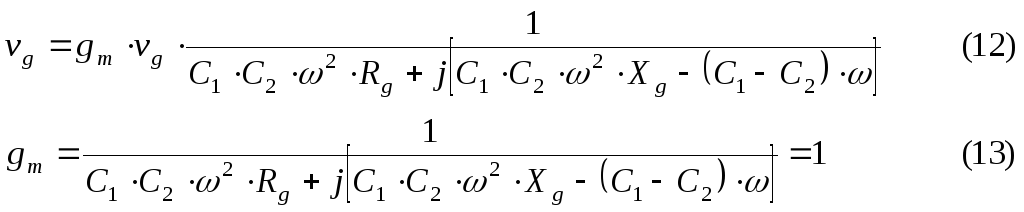

2.2.2 Сущность кварцевого генератора частоты. Основной составной частью кварцевого термометра является пластина. Кварцевая пластинка, связанная проводами с активным элементом, образует в совокупности генератор. Генератор синусоидальных колебаний состоит из усилителя и цепи обратной связи. Введем обозначения: А—коэффициент усиления усилителя; фа — вносимый им сдвиг фазы; β — коэффициент обратной связи, равный отношению амплитуды сигнала, подаваемого на вход усилителя, к амплитуде сигнала на его выходе; фг — сдвиг фазы в цепи обратной связи. Согласно критерию Барк-хаузена, для возникновения колебательного режима должны выполняться два условия:

![]()

В качестве примера рассмотрим простую схему, в которой усилителем является полевой транзистор, чтобы с ее помощью объяснить два условия существования колебательного режима.

Записав условие равенства напряжения возбуждения vg на управляющем электроде напряжению на выходе цепи обратной связи, при условии, что Rg значительно больше l/C, получаем:

Отсюда находим условие gm=RqC1C2, которое определяет активную динамическую проводимость, необходимую для поддержания колебаний. Соотношение для реактивного сопротивления кварцевой пластинки Xq= (C1+C2)/C1C2, которое должно быть индуктивным, определяет частоту колебаний, заключенную в диапазоне между величинами fs и fp.

Устойчивость колебаний кварцевого генератора обусловлена очень высокими значениями производных dXqda) и dpq/di-в интервале значений от 0 до ар. Поэтому при случайном отклонении одного из параметров, от которых зависит частота, но не относящихся к кварцу, достаточно незначительного изменения частоты, чтобы величины Xq и dpq приобрели значения, необходимые для поддержания колебаний.

2.2.3 Чувствительность к температуре кварцевого термометра. С изменением температуры изменяются размеры пластинки, ее плотность и модули упругости, что сопровождается изменением частот механического резонанса и значений параметров L, С, R, являющихся электрическими характеристиками пластинки.

В общем случае имеем:

![]()

где Т выражается в °С, или

![]()

где A=f(T) - f0. Значения коэффициентов а, b, d зависят от среза пластинки/

Для срезов ВТ, СТ, DT доминирующим является коэффициент b, и тогда зависимость Af/fo от температуры имеет вид параболы; чувствительность к температуре минимальна при температуре, соответствующей вершине параболы и зависящей от точной ориентации пластинки.

Для среза AT определяющую роль играет коэффициент d, и кривая зависимости Af/f0 от температуры имеет точку перегиба, в окрестности которой (в пределах нескольких десятков градусов) чувствительность к температуре чрезвычайно мала.

Срез LC (линейный) характеризуется фактически нулевым значением коэффициентов b и d. Поэтому чувствительность резонансной частоты к температуре для него является постоянной величиной

![]()

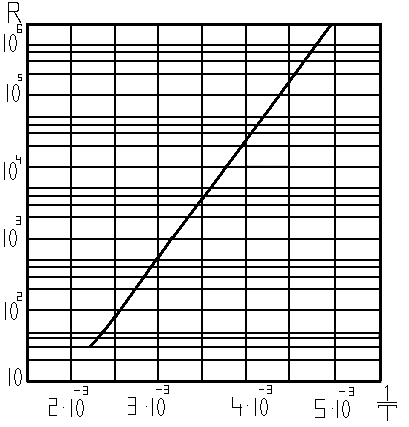

При а = 35,45-10-6 °С и fo = 28,208 МГц имеем S = 1000Гц/°С.

Для кварцевой пластинки, используемой в качестве датчика температуры, выбирают именно срез 1 °С. Принимая в качестве среднего значения чувствительности в этом интервале температур величину 987,5 Гц/°С, получим погрешность измерения температуры не более ± 5-10 °С.

2.2.4 Методика расчета кварцевого термометра. Кварцевая пластинка, связанная проводами с активным элементом, образует в совокупности генератор, создающий измерительный сигнал. еm:

![]()

где

![]()

Кварцевый генератор опорной частоты создает сигнал ет с частотой /о, практически не зависящий от температуры окружающей среды:

![]()

Сигналы еm и еr поступают на вход преобразователя частоты, например умножителя, на выходе которого снимается напряжение:

![]()

С

помощью низкочастотного фильтра

отсекаются верхние частоты, учитываемые

членом

![]() и

тогда

и

тогда

![]()

Определив с помощью частотомера величину A и зная S, можно найти температуру Т = А/5.

Статическая характеристика кварцевого термометра имеет вид:

Рисунок 2.4 Статическая характеристика кварцевого термометра.

2.3 Модернизация датчика температуры

Основной путь модернизации оборудования это замена устаревшего оборудования на более новое или замена на оборудование с характеристиками выше чем у предыдущего. В нашем случае для проведения модернизации ректификационной колонны требуется замена кварцевого термометра на термометр сопротивления.

2.3.1 Общие характеристики. Основное отличие термометров сопротивления этого типа состоит в том, что их чувствительность к температуре значительно выше (приблизительно в 10 раз), чем металлических. Кроме того, их температурный коэффициент обычно отрицательный и сильно зависит от температуры. Они изготавливаются из смесей поликристаллических полупроводниковых оксидов металлов

Порошки оксидов спекаются в форме под давлением и упрочняются посредством поверхностного обжига при температурах порядка 1000°С в контролируемой атмосфере. Металлические выводы припаиваются к двум точкам предварительно металлизированной поверхности полупроводника. Термистэры выпускаются в виде дисков, цилиндров, колец, шариков. Чувствительный элемент может иметь защитный корпус или капсулу. Высокие значения удельного сопротивления используемых материалов позволяют получить необходимые сопротивления при малой массе и, следовательно, малых размерах (порядка 1 мм). Вследствие этого термисторы имеют малые габариты, что позволяет проводить измерения температуры практически в точке, и малую теплоемкость, т. е. малую инерционность.

Надежность термистора зависит от его конструкции и условий эксплуатации. Защитный корпус или капсула термистора защищает его от химического воздействия и повышает надежность. Следует избегать тепловых ударов, поскольку они могут привести к растрескиванию материала термистора. Температурный диапазон применения термисторов различных типов — от нескольких градусов абсолютной температуры приблизительно до 300 °С. Их можно применять и за пределами этого диапазона, но при этом возникает серьезная опасность существенного изменения номинального сопротивления датчика.

Без специального отбора взаимозаменяемость термисторов одного и того же типа весьма посредственна, поскольку обычные отклонения сопротивления от номинальной величины составляют ±10%.

В общем случае проводимость полупроводника о выражается соотношением:

![]()

где

![]() и

и

![]() — подвижность, соответственно, свободных

электронов концентрации n,

и дырок концентрации

р. В

противоположность металлам, температура

которых влияет, главным образом, на

подвижность электронов, а их концентрация

(плотность) остается постоянной,

температура полупроводников влияет, в

основном, на концентрацию свободных

зарядов. Тепловое движение разрывает

межатомные связи и создает элекронно

- двоичные пары. Число пар G,

образующихся при этом в единицу времени

в единице объема, равно

— подвижность, соответственно, свободных

электронов концентрации n,

и дырок концентрации

р. В

противоположность металлам, температура

которых влияет, главным образом, на

подвижность электронов, а их концентрация

(плотность) остается постоянной,

температура полупроводников влияет, в

основном, на концентрацию свободных

зарядов. Тепловое движение разрывает

межатомные связи и создает элекронно

- двоичные пары. Число пар G,

образующихся при этом в единицу времени

в единице объема, равно

![]()

где

Т—абсолютная

температура полупроводника,

![]() -

— энергия разрыва одной связи, А

и а —

константы данного материала. Однако

свободный электрон и дырка могут

рекомбинировать и восстанавливать

связь. Число рекомбинаций в единицу

времени в единице объема R

пропорционально

концентрациям свободных зарядов.

-

— энергия разрыва одной связи, А

и а —

константы данного материала. Однако

свободный электрон и дырка могут

рекомбинировать и восстанавливать

связь. Число рекомбинаций в единицу

времени в единице объема R

пропорционально

концентрациям свободных зарядов.

![]()

где r — коэффициент рекомбинации. Поскольку n=р (условие образования пар), получаем R—irn2. В состоянии равновесия концентрация свободных зарядов постоянна: G=R. Следовательно,

![]()

Если учесть влияние температуры Т на подвижности, то проводимость можно представить в виде соотношения

![]()

где С и b — характеристические константы материала, значения которых изменяются от 1 до 4, a β = qEi/2k.

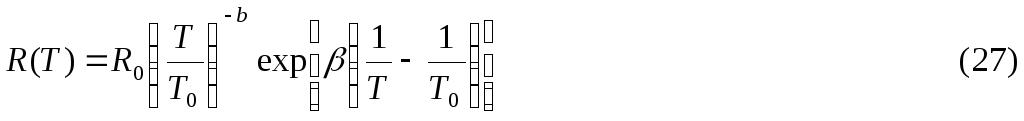

Взаимосвязь между сопротивлением и температурой. Формула проводимости о, приведенная в предыдущем разделе, позволяет представить сопротивление в виде:

где Rо — сопротивление при температуре Т0, выраженное в кельвинах. В соответствии с этой формулой чувствительность к температуре равна

![]()

Поскольку в выражении для сопротивления экспоненциальный член является определяющим, это выражение обычно записывают в упрощенной форме:

![]()

и полагают, что величина В не зависит от температуры. В этом случае чувствительность к температуре описывается соотношением

![]()

где В обычно составляет от 3000 до 5000 К.

Высокая чувствительность термисторов к температуре позволяет применять их для обнаружения и измерения очень малых изменений температуры (от 10-4 до 10-3 К). Термисторы можно использовать в диапазоне от нескольких градусов абсолютной температуры приблизительно до 300 °С без каких либо серьезных трудностей, связанных с обеспечением надежности. За пределами этого диапазона необходимо выбирать специальные материалы, например карбид кремния, и использовать защиту от химического воздействия.

Изменение сопротивления в зависимости от температуры может быть очень большим, а измерительная аппаратура обычно применяется с изменением сопротивлений в ограниченном диапазоне. Поэтому термисторы, как правило, используют в довольно узком интервале температур, охватывающем 50-100°С. Если необходимо провести измерения в более широком диапазоне температур, приходится последовательно использовать различные термисторы с соответственно подобранными сопротивлениями.

Для измерения низких температур используют термисторы с малым сопротивлением при температуре 25 °С (например, 50 или 100 Ом), тогда как для измерения высоких температур применяют термисторы со значительным сопротивлением при указанной температуре (например, от 100 до 500 Ом). Окончательный выбор термистора зависит от типа измерительной аппаратуры.