- •Структура дисциплины «Физиология» для студентов специальностей: «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело»

- •Структура зачетного кредита модуля I

- •Виды самостоятельной работы студентов (срс) на протяжении модуЛя I и ее контроль

- •Тематический план практических занятий модуля I

- •Распределение баллов, которые присваиваются студентам при изучении модуля I

- •Тема 1. Предмет и задачи физиологии. Методы физиологических исследований.

- •Программа практической работы на занятии.

- •Тема 2. Исследование мембранных потенциалов. Потенциал покоя.

- •Тема 3. Исследование мембранных потенциалов. Потенциал действия.

- •Тема 4. Исследование механизмов раздражения нервных и мышечных клеток.

- •Тема 5. Исследование механизмов и законов проведения возбуждения нервными волокнами.

- •1. Изучение с помощью материалов учебного видеофильма законов проведения возбуждения по нервным волокнам на нервно-мышечном препарате лягушки.

- •Тема 6. Исследование механизма передачи возбуждения через нервно-мышечный синапс.

- •Тема 7. Исследование свойств скелетных мышц, механизмы их сокращения, расслабления и утомления

- •Тема 8. Практические навыки по физиологии возбудимых тканей

- •Тема 9: Биологическая регуляция, контуры биологической регуляции.

- •Тема 10: Рефлекторный принцип деятельности цнс. Исследование свойств нервных центров.

- •Тема 11: Синапсы цнс. Исследование процессов возбуждения и торможения в цнс. Координационная деятельность цнс.

- •Тема 12: Исследование роли спинного мозга в регуляции двигательных функций.

- •Функции спинного мозга

- •Тема 13: Исследование роли ствола мозга, заднего, среднего мозга и ретикулярной формации в регуляции двигательных функций.

- •Тема 14: Исследование роли переднего мозга, мозжечка, таламуса и базальных ядер в регуляции двигательных функций.

- •Тестовые задания для самоконтроля уровня знаний

- •Тема 15: Регуляция системной деятельности организма. Исследование роли лимбической системы и коры головного мозга в формировании системной деятельности организма

- •Е. Шпорная борозда

- •Д. Генерализованное торможение нервных центров коры

- •Тема 16. Практические навыки по нервной регуляции функций организма и роли цнс в регуляции двигательных функций

- •Тема 17: Исследование структурно-функциональной организации автономной нервной системы (анс).

- •Тема 18: Исследование роли автономной нервной системы (анс) в регуляции висцеральных функций.

- •Тема 19: Гуморальная регуляция, ее факторы и механизмы действия гормонов на клетки-мишени. Исследование регуляции секреции гормонов.

- •Тема 20: Исследование роли гормонов в регуляции процессов психического, физического развития, линейного роста тела.

- •Тема 21: Исследование роли гормонов в регуляции гомеостаза.

- •Тема 22: Исследование роли гормонов в регуляции адаптации организма к стрессовым факторам.

- •Тема 23. Практические навыки по вегетативной и эндокринной регуляции висцеральных функций организма

- •Тема 13. Общая характеристика сенсорных систем.

- •Тема 14. Исследование соматосенсорной системы. ФИзиологические основы боли и обезболивания.

- •Тема 15. Исследование зрительной сенсорной системы.

- •Тема 16. Исследование слуховой и вестибулярной сенсорной систем.

- •Тема 17. Функциональная система поведения. Исследование образования и торможения условных рефлексов.

- •Дифференцирование

- •Дифференцирование

- •Кора головного мозга

- •Классический искусственный защитный

- •Имитационный искусственный защитный

- •Стеническая негативная эмоция

- •Стеническая позитивная эмоция

- •Астеническая негативная эмоция

- •Базальных ганглиях

- •Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая

- •Расслабление тонуса коронарных сосудов

- •Опросник спилбергера шкала ситуативной тревожности (ст)

- •Сангвиник

- •Реверберация возбуждения

- •Сенсорную

- •Кратковременную

- •Перечень практических навыков для подготовки студентов к итоговому модульному контролю № 1

- •Список основной и дополнительной литературы:

-

Реверберация возбуждения

-

Иррадиация возбуждения

-

Дивергенция возбуждения

-

Конвергенция возбуждения

-

Мультипликация возбуждения

-

При исследовании памяти на протяжении нескольких секунд обследуемому показывали определенное количество геометрических фигур, после чего он должен был их отобразить по памяти. Какой вид памяти при этом исследовали?

-

Сенсорную

-

Вторичную

-

Первичную

-

Третичную

-

Кратковременную

-

К невропатологу обратился больной с жалобой на плохую память. Причем он хорошо помнит прошлое, но совсем не может усваивать новую информацию. Какой процесс памяти нарушен?

-

Сохранение

-

Узнавание

-

Консолидация

-

Воспроизведение

-

Запечатлении

-

Больной правша после инсульта с затруднением произносит слова, однако, понимание речи, чтение и письмо не нарушены. Какие отделы головного мозга, по всей видимости, поражены у данного больного?

-

Височная доля левого полушария

-

Лобная доля левого полушария

-

Височная доля правого полушария

-

Лобная доля правого полушария

-

Затылочная доля левого полушария

-

Какой механизм лежит в основе формирования долговременной памяти?

-

Возникновение доминантного очага в коре

-

Активация синтеза макромолекул (белка, ДНК, РНК)

-

Циркуляция импульсов по замкнутым цепям нейронов

-

Реципрокное торможение

-

Процессы иррадиации

Ответы: 1-B., 2-C., 3-E., 4-E., 5-B., 6-A., 7-C., 8-C., 9-B., 10-B.

Ситуационные задачи:

-

Некоторые люди при подготовке доклада, лекции, публичного выступления предпочитают проговаривать текст вслух. Другие произносят текст про себя, но при этом ходят по комнате. Чем можно объяснить такие различия в поведении с физиологических позиций? Ответ: Есть разные виды памяти. Они классифицируются по различным признакам, в частности, по модальности воздействия – зрительное, слуховое, кинестетическое. Одни люди лучше запоминают то, что увидели, другие – то, что услышали, а третьи – то, что было связано с какими-то движениями тела. Этим и объясняется их различное поведение. В соответствии с этим одному ученику лучше всего показать, другому – рассказать, а третьему – дать что-то сделать руками.

-

Электроконвульсивный шок вызывает у животного ретроградную амнезию. Оно забывает ранее выработанный навык. Подобным же действием обладают некоторые препараты. Как, используя какое-либо из этих средств, определить продолжительность кратковременной памяти? Ответ: Исходя из сущности кратковременной памяти, нужно определить время, необходимое для того, чтобы следы восприятий, оставшиеся после каких-либо воздействий, были переведены в долгосрочную память. Образно говоря, это время, необходимое для того, чтобы книга, которая находится у нас в руках, была поставлена на полку, где она будет долго храниться и перечитываться по мере надобности. Для определения этого времени будем вызывать шок или вводить препарат через короткие промежутки времени – 2, 5, 10, 20, 30 секунд после первой реализации вырабатываемого навыка (например, вскакивание крысы на специальную полочку после сигнала болевого воздействия). Далее следует найти то максимальное время, после которого воздействие еще приводит к забыванию навыка. Это и есть продолжительность краткосрочной памяти. Свыше этого времени амнезия не возникает, так как соответствующая информация уже передана в долгосрочную память.

-

Больной правша, не помнит названий предметов, но правильное описание их назначения. Объясните, какая область головного мозга у этого человека поражена? Ответ: Поражена левая височная область, в которой находится сенсорный центр речи (поле 38 - 39 по Бродману).

-

В результате автомобильной аварии водитель получил травму головы и потерял возможность воспроизвести свое прошлое (ретроградная амнезия). Объясните, функция какого полушария у него нарушена. Ответ: Скорее всего, правого, так как считается, что следы прошлых событий хранятся преимущественно в правом полушарии.

-

После дачи наркоза человек не помнит информации, которая ему была предложена до наркоза. Объясните, в пользу какой теории кратковременной памяти свидетельствует этот факт? Ответ: Данный факт свидетельствует в пользу теории реверберации - циркуляции импульсов в замкнутых нейронных сетях.

-

Объясните, могут ли у слепого от рождения человека возникать зрительные образы во время сна? Ответ: Нет, сновидения слепых строятся на основе тех ощущений, которые они получали при бодрствовании

-

Назовите какие из перечисленных веществ являются носителями памяти: адреналин, норадреналин, ДНК, РНК, вазопрессин, гидрокортизон, гистамин, фосфодиопсин, серотонин, фобин, NS-1,УР-330. Ответ: Носителями памяти являются: ДНК, РНК, амелотин, фосфодиопсин, скотофобин.

Тема. сон, его виды. биологическая роль.

Мотивационная характеристика темы. Знание физиологии слухового и вестибулярного анализатораи умение проводить простые клинические методы его исследования позволяют врачу дифференцировать физиологические и патологические явления, связанные с функционированием слуховой и вестибулярной системы.

Цели занятия: знать – 1) механизмы воспрития, проведения и анализв параметров раздражения слухового и вестибулярного раздражения; 2) физиологические основы клинических способов исследования функционального состояния слуховой и вестибулярной сенсорной системы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО И ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ:

-

Сон, его виды, фазы.

-

Теории сна.

-

Электрическая активность головного мозга во время сна.

-

Физиологические механизмы сна, его биологическая роль.

-

Структура суточного сна. Характеристика стадий сна.

-

Значение сновидений для организма.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА:

-

Опишите теории сна.

-

Опишите виды электрической активности головного мозга.

-

Опишите причины, которые приводят ко сну.

-

Напишите виды расстройств сна. Объясните причины их возникновения.

-

Опишите физиологические механизмы возникновения сновидений.

-

Опишите пептиды, которые влияют на сон..

ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ.

Изучение типов памяти у человека.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА ЗАУЧИВАНИЯ

Запоминание материала может происходить без применения специальных средств: путем заучивания или использования специальных средств, направленных на запоминание.

Для работы необходимы: карточка с 12 не связанными между собой по смыслу простыми словами, состоящими из 4-6 букв, секундомер. Объект исследования — человек.

Проведение работы. Испытуемому предлагают ряд из 12 слов с требованием заучить его до безошибочного воспроизведения в любом порядке. После каждого предъявления ряда испытуемый воспроизводит его. Ряд повторяется спустя 5 с после окончания воспроизведения. Удержанные элементы фиксируются в протоколе знаком «+»; если испытуемый называет слово, которого ранее не было, оно записывается в примечании к протоколу. Опыт продолжается до полного заучивания всего ряда.

Результаты работы и их оформление. Подсчитайте общее количество правильно воспроизведенных слов при каждом повторении, обозначив его буквой V. Постройте по этим данным график заучивания, на котором по оси абсцисс откладываются порядковые номера повторений, по оси ординат – качения V, в виде следующей таблицы:

|

Номер воспро- изведения |

Результаты воспроизведения элементов |

Приме- чание |

|||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

|

|

1 2 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

п |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПОМИНАНИЯ

Запоминание – процесс, в результате которого происходит закрепление новой информации путем связывания ее с приобретенной ранее. Запоминание есть закономерный продукт действия субъекта с объектом.

Для работы необходимы: карточка с 40 не связанными между собой по смыслу простыми словами, состоящими из 4-6 букв, секундомер Объект исследования — человек.

Для работы испытуемых составляются бланки по следящей схеме:

|

№ п/п |

Опыт 1 |

Опыт 2 |

|||

|

Слова |

Ошибки |

Символ |

Слова |

Ошибки |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20 |

|

|

|

|

|

Проведение работы. Экспериментатор произносит инструкцию к опыту 1: «Я прочту вам 20 слов, вы должны запомнить как можно больше из них. По моей команде вы должны воспроизвести эти слова в тетради и результат занести в протокол». Для работы испытуемого составляется бланк по ниже приведенной схеме.

Интервалы между предъявлениями рядов 2-3 мин.

|

Ряды |

Раздражители |

Воспроизведение |

Количество правильных реакций |

Колич. ИМ ошибочных реакций |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

||||

|

1 |

Слоги |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

Слова |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

Фразы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Проведение работы. Испытуемому дают инструкции «Вам будут названы отдельные слоги (слова, фраза), вы прослушаете, а потом после моей команды занесете в протокол».

Результаты работы и их оформление. Сравните количество неправильных ответов в 1-м, 2-м и 3-м предъявленных рядах. Сделайте вывод о зависимости памяти от смысловой характеристики запоминаемого материала.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ УРОВНЯ знаний:

-

Сон 10-летнего мальчика на протяжении первой половины ночи прерывался эпизодами вскрикивания, содроганием, тахикардией и тахипное. После пробуждения мальчик не может вспомнить сны. Что из ниже приведённого является наиболее характерным?

-

Его обидели родители

-

Проявления агрессивного поведения

-

Эпилептиформные проявления

-

Гипнотические состояния

-

Ночные страхи

-

К невропатологу обратились родители 6-летнего мальчика по поводу расстройства сна. Врачи выявили расстройства медленно-волнового сна. Что из ниже приведенного врачи смогут обнаружить у спящего мальчика?

-

Страшные сновидения

-

Мышечную атонию

-

Снохождения

-

Высокочастотные волны на ЭЭГ

-

Лабильность сердечного ритма

-

После авиакатастрофы в нейротравматологическое отделение поступил человек с тяжелыми повреждениями костей таза, нижних и верхних конечностей, черепа. На протяжении первой недели он не просыпался. В связи с чем возможно предположить развитие долго длящегося сна?

-

Болевой шок

-

Повреждениями костей черепа

-

Перерыв восходящей ретикулярной формации

-

Повреждение мозжечка

-

Дефицит возбуждающей нейротрансмиссии

-

К врачу обратились родители 3-летней девочки, у которой вследствие перенесенной родовой травмы отмечалась продолжительная патологическая сонливость. Какие отделы мозга, по всей видимости, затронули функциональные нарушения?

-

Голубое пятно

-

Ядра шва

-

Мозжечок

-

Восходящий отдел ретикулярной формации

-

Височные отделы коры больших полушарий

-

Секреция каких гормонов увеличивается у человека во время сна?

-

Адреналин, вазопресин

-

Кортизол, вазопресин

-

С. Соматотропин, пролактин

-

Соматостатин, пролактин

-

Пролактин, кортизол

-

Мужчина отмечает отсутствие снов, частые пробуждения среди ночи от сердцебиения. При пробуждении отмечает учащение дыхания. Какие отделы мозга, по всей видимости, затронули функциональные нарушения?

-

Голубое пятно

-

Ядра шва

-

Мозжечок

-

Восходящий отдел ретикулярной формации

-

Височные отделы коры больших полушарий

-

Для какой фазы сна характерен наиболее низкий тонус скелетной мускулатуры?

-

Дремоты

-

Парадоксальной

-

Поверхностного сна

-

Глубокого сна

-

Засыпания

-

Процесс засыпания обусловлен преимущественно возбуждением:

-

Серотонинергических нейронов шва (центр Гесса)

-

Норадренергических нейронов голубого пятна моста

-

Нейронов восходящей ретикулярной формации ствола мозга

-

Переключающих ядер зрительного бугра

-

Нейронами нисходящей ретикулярной формации ствола мозга

-

Сон различной глубины характеризуют типичные изменения со стороны ЭЭГ. Для быстро-волнового сна характеры следующие волны:

-

Быстрый бета-ритм

-

Появление альфа-ритма

-

Появление единичных медленных высокоамплитудных волн

-

Высокоаплитудных гамма-волн становится более 20%

-

Медленные волны сменяются бета-ритмом

-

Женщина предъявляет жалобы на бессонницу, невозможность заснуть. Какие отделы мозга, по всей видимости, затронули функциональные нарушения?

-

Голубое пятно

-

Ядра шва

-

Мозжечок

-

Восходящий отдел ретикулярной формации

-

Височные отделы коры больших полушарий

Ответы: 1–Е; 2–С; 3–С; 4–D; 5–В; 6–А; 7–C; 8–A; 9–E; 10–B.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ УРОВНЯ знаний по программе «Крок»:

-

Пациент жалуется на судорожные приступы во время сна. Врачи установили, что судороги возникают у него во время стадии быстрого (парадоксального) сна. Какие процессы, которые происходят во время парадоксального сна, могут способствовать возникновению судорог у этого человека?

-

Синхронизация ЭЭГ

-

Мышечная атония

-

Повышение артериального давления

-

Увеличение мозгового кровонаполнения

-

Развитие мышечных сокращений

-

Женщина предъявляет жалобы на бессонницу, невозможность заснуть. Нарушение функционирования каких нейромедиаторной систем объясняет описанную симптоматику?

-

Cеротонинергической

-

Адренергической

-

ГАМК-ергической

-

Холинергической

-

Дофаминергической

-

Мужчина отмечает отсутствие снов, частые пробуждения среди ночи от сердцебиения. При пробуждении отмечает учащение дыхания. Нарушение функционирования каких нейромедиаторной систем объясняет описанную симптоматику?

-

Серотонинергической

-

Адренергической

-

ГАМК-ергической

-

Холинергической

-

Дофаминергической

-

К числу нейропептидов, влияние которых на сон достаточно известно к настоящему времени, относят следующие за исключением …

-

Тиреотропного гормона

-

Ангиотензина- 2

-

Дельта-сон индуцирующий пептида

-

Субстанции -Р

-

Мотиллина

-

Действие соматостатина на сон заключается в

-

Введение человека в парадоксальный сон

-

Увеличение общей продолжительности сна

-

Укорочении продолжительности дельта-сна, увеличении продолжительности парадоксального сна

-

Увеличении продолжительности фазы дельта-сна

-

Прекращении сна

-

Физиологическая роль нейропептида b-эндорфина заключается в…

-

Увеличение продолжительности фазы дельта сна

-

Увеличении общей пролжительности сна

-

Введение человека в парадоксальный сон

-

Торможении парадоксального сна

-

Поддержании парадоксального сна

-

Для какой фазы сна характерны наибольшие изменения вегетативных функций сходных с пробуждением?

-

Засыпания

-

Дремоты

-

Поверхностного сна

-

Парадоксальной фазы

-

Глубокого сна

-

К признакам быстро-волнового сна (или парадоксального сна) относят …

-

Реакции десинхронизации на ЭЭГ

-

Быстрые движения глазных яблок

-

Падение тонуса мускулатуры

-

Возрастание порогов корковых нейронов

-

Все ответы правильные

-

В чем заключается биологическое значение фазы медленно-волнового сна?

-

Активация пластических и репаративных процессов в ЦНС

-

Переработка и отложение информации в долговременную память

-

Восстановление психических процессов

-

Освобождение организма от избыточной информационной энергии

-

Повышение чувствительности к внешним раздражителям

-

Дельта-сон индуцирующий пептид (ДСИП) оказывает следующие эффекты за исключением

-

Индуцирование дельта-фазы сна

-

Стабилизация мембраны кардиомиоцитов

-

Антистрессорный эффект

-

Иммуномодулирующий эффект

-

Антиэпилептический эффект

Ответы: 1-E., 2-A., 3-B., 4-E., 5-C., 6-E., 7-D., 8-E., 9-A., 10-B.

Ситуационные задачи:

-

Объясните, в каких случаях сновидения могут иметь диагностическое значение? Ответ: Какой же элемент сновидений должен привлечь наше внимание с чисто медицинской точки зрения? Такой, который начинает повторяться. Да еще достаточно часто. Например, то собака укусила за колено, то упал на асфальте и ушиб колено, то играл в футбол и получил удар по колену и т. п. С чем может быть связана причина таких повторяющихся сновидений? В данном случае наиболее вероятная возможность – это начавшийся патологический процесс в коленном суставе. Пока что этот процесс выражен еще слабо и импульсация от очага поражения в бодрствующем состоянии подавляется другими раздражениями. Но во время сна эти тормозящие влияния снимаются и очаг дает о себе знать.

-

Серотонинэргичные нейроны голубого пятна в заднем мозгу могут оказывать тормозящее влияние на ретикулярную формацию ствола мозга (РФСМ). Объясните, как изменяется это взаимодействие при переходе человека от сна к бодрствованию? Ответ: При переходе к бодрствованию состояние коры становится активным. Важнейшую роль в этом играют восходящие активирующие влияния со стороны РФСМ. Чтобы они проявились, тормозящее влияние нейронов голубого пятна на РФСМ должно значительно уменьшиться. При переходе ко сну картина будет обратной.

-

Объясните, в каком возрасте находится человек, если 75% времени сна занимает быстрый сон? Ответ: Быстрый сон занимает 75 % всего времени сна у рожденного ребенка.

-

После

травмы черепа больной жалуется на

расстройства сна.

Назовите

вероятную локализацию травматического

очага в ЦНС.

Ответ: Задний

гипоталамус и ростральный отдел

ретикулярной формации мозгового

ствола.

После

травмы черепа больной жалуется на

расстройства сна.

Назовите

вероятную локализацию травматического

очага в ЦНС.

Ответ: Задний

гипоталамус и ростральный отдел

ретикулярной формации мозгового

ствола. -

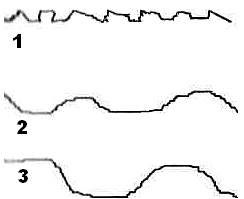

Укажите, какие из приведенных на рисунке № .. ЭЭГ, соответствуют следующим состояниям организма: бодрствование, легкий сон, глубокий сон? Ответ: 3-я ЭЭГ — глубокий сон (дельта-волны), 2-я ЭЭГ неглубокий сон (тета-волны и сонные веретена), 1-я ЭЭГ — бодрсвование или парадоксальная фаза сна - альфа- и бета-волны.

-

Известно, что во время наркотического сна при операции анестезиолог постоянно следит за реакцией зрачков больного на свет. Объясните, для какой цели он это делает и с чем это может быть связано? Ответ: По характеру реакции зрачков на свет анестезиологи судят о глубине наркотического сна. Если зрачки перестали реагировать на свет, это значит, что наркоз распространился на те области среднего мозга, где расположены ядра III пары черепно-мозговых нервов. Это является угрожающим для человека признаком, как могут выключиться жизненно важные центры. Следует срочно снизить дозу наркотика.

-

При наблюдении за спящим человеком было выявлено, что мышцы его полностью расслаблены, дыхание учащеннок и неритмичное, глазные яблоки движутся под закрытыми веками. Объясните, спит ли он? Ответ: Да, спит. Человек находится в парадоксальной фазе (быстрый сон), для которой характерны наблюдаемые явления.

-

Студента утром разбудил будильник, и он рассказал, что видел сон. Объясните: 1) В какую стадию сна проснулся студент? 2) Что характерно для этой стадии сна? 3) Как эту ствдию сна можно обнаружить у спящего человека? Ответ: 1) Студент проснулся в парадоксальную стадию сна. 2) В эту стадию сна человек видит сны. 3) Парадоксальную стадию сна можно обнаружить при регистрации ЭЭГ, когда появляется бета-ритм.

Содержательный модуль 17. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОРТА

Конкретные цели:

-

Трактовать показатели мышечной работоспособности человека, анализировать факторы, от которых зависит их величина.

-

Анализировать факторы, которые определяют скорость развития усталости во время мышечной работы.

-

Объяснять локализацию и механизмы развития усталости человека во время трудовой деятельности.

-

Объяснять принципы построения оптимальных режимов тренировки.

-

Объяснять физиологические основы исследования физической работоспособности (выносливости, силы, скорости).

Тема. трудовая деятельность, теории развития утомления. Адаптация организма к физическим нагрузкам.

Мотивационная характеристика темы. Знание физиологии слухового и вестибулярного анализатораи умение проводить простые клинические методы его исследования позволяют врачу дифференцировать физиологические и патологические явления, связанные с функционированием слуховой и вестибулярной системы.

Цели занятия: знать – 1) механизмы воспрития, проведения и анализв параметров раздражения слухового и вестибулярного раздражения; 2) физиологические основы клинических способов исследования функционального состояния слуховой и вестибулярной сенсорной системы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО И ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ:

-

Трудовая деятельность. Физиологические основы труда. Сила, выносливость, работоспособность.

-

Особенности физического и умственного труда. Факторы, которые определяют скорость развития утомления во время физической работы.

-

Методы оценки утомления и восстановления организма человека во время трудовой деятельности. Локализация и природа утомления человека во время трудовой деятельности.

-

Общие закономерности развития утомления и восстановления (правила Г.В.Фольборта).

-

Концепция активного отдыха и его механизмы (И.М.Сеченов).

-

Понятие об адаптации к физическому труду и ее механизмы.

-

Физиологические основы исследования адаптации к физической нагрузке.

-

Физическая подготовка и здоровье. Гипокинезия как фактор риска.

-

Возрастные изменения адаптации человека и его работоспособности.

-

Основы физиологии спорта. Принципы построения оптимальных режимов тренировки.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА:

-

Постройте график суточного ритма работоспособности человека. Чесн 339

-

Напишите правила Г.В.Фольборта.

-

Опишите факторы, определяющие скорость развития утомления во время физической и умственной работы.

-

Составить графологическую структуру последствий гипокинезии. Чесн 341.

-

Перечислите основные методы исследования адаптации.

-

Опишите основные принципы построения режима тренировки.

ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ.

-

Исследование переключения внимания при помощи таблиц Шульте .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ

Устойчивость внимания – это способность субъекта не отклонятся от направленности психической активности и сохранять сосредоточенность на объекте внимания. Произвольное внимание формируется при трудовой деятельности. Разные виды труда развивают различные свойства произвольного внимания. Так, оператор, следящий за появлением на экране определенной информации, обладает большой устойчивостью внимания; водитель автобуса должен уметь быстро переключать свое внимание с одного объекта на другой (дорога, салон автобуса, рычаги и пульт управления).

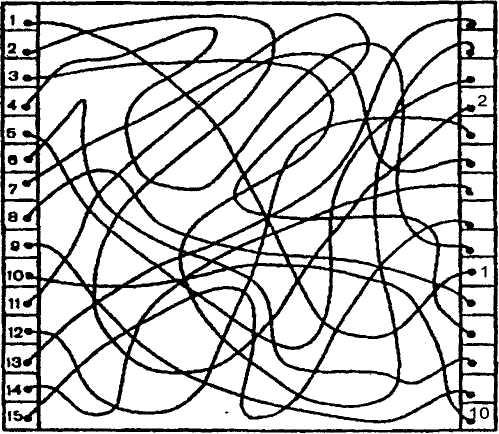

Для работы необходимы: таблица с изображением перепутанных ломаных линий, секундомер. Объект исследования – человек.

Проведение работы. Испытуемый по команде экспериментатора в течение 3 мин, не пользуясь указкой или карандашом, а только с помощью глаз находит конец каждой линии и помечает ее соответствующим номером в правом столбике. Через 3 мин экспериментатор прерывает работу испытуемого и. проверив ее, оценивает степень устойчивости произвольного внимания по количеству правильно найденных за 3 мин концов линий (рис. ..).

-

Результаты работы и их оформление. Полученные данные занесите в протокол. Сделайте вывод об устойчивости и переключении внимания у разных испытуемых.

Рис. ... Рисунок с изображением перепутанных ломаных линий

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ УРОВНЯ знаний:

-

Во время спортивных соревнований одинаковой интенсивности кислородный долг станет наибольшим после окончания физической нагрузки на протяжении:

-

2 мин

-

4 мин

-

6 мин

-

8 мин

-

10 мин

-

К оптимальному режиму тренировки относятся нагрузки, которые на протяжении всего периода тренировок имеют один из признаков …

-

Малую мощность

-

Одинаковые по интенсивности

-

Одинаковые по длительности

-

Вызывают утомление

-

Не вызывают утомления

-

Кислородный долг ликвидируется во время периода:

-

Врабатывания

-

Стойкого состояния

-

Утомления

-

Разминки

-

Отдыха

-

Максимальная длительность физической нагрузки для человека обусловлена …

-

Мощностью работы

-

Энергетическими потерями

-

Продуктивностью работы

-

Коэффициентом полезного действия

-

Анаэробными процессами

-

После физических тренировок максимальная сила двуглавой мышцы плеча увеличилась почти вдвое благодаря увеличению:

-

Концентрации кальция

-

Количества мышечных волокон

-

Физиологического поперечного сечения каждого волокна

-

Количества митохондрий

-

Адаптации системы кровообращения

-

Статическая работа, выполняемая во время поддержания вертикальной позы, осуществляется благодаря активации:

-

Быстрых двигательных единиц

-

Медленных двигательных единиц

-

Сплошного тетануса

-

Гликогенеза

-

Анаэробных процессов

-

Регулярная физическая тренировка противодействует развитию факторов риска и способствует сохранению здоровья благодаря уменьшению:

-

Концентрации адреналина

-

Гематокритного показателя

-

Концентрации глюкагона

-

Концентрации кортизола

-

Артериального давления

-

Тренировка физической выносливости приводит к развитию в мышечных волокнах:

-

Гипертрофии

-

Гиперплазии

-

Гиперкалиемии

-

Гипергликемии

-

Гипернатриемии

-

При исследовании развития утомления обнаружено, что одним из факторов, который способствует его возникновению является:

-

Гипергидратация

-

Дыхательный алкалоз

-

Метаболический ацидоз

-

Недостаток кальция

-

Глюконеогенез

-

При измерении ручным динамометром силы мышц-сгибателей кисти у студента обнаружили ее уменьшение в сравнении с нормальными величинами. Это может быть объяснено уменьшением:

-

Концентрации адреналина

-

Напряжения СО2

-

Концентрации лактата

-

Частоты ПД в мышечных волокнах

-

Концентрации ионов калия

Ответы:1A., 2D., 3E., 4B., 5C., 6B., 7E., 8A., 9C., 10D.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ УРОВНЯ знаний по программе «Крок»:

-

Во время физической нагрузки на велоэргометре в крови человека обнаружено увеличение молочной кислоты по сравнению с пировиноградной. Это свидетельствует о …

-

Гипергликемии

-

Тренированности

-

Адаптации

-

Гипертермии

-

Кислородном долге

-

В покое потребление кислорода составило 0,3л/мин. После 20 приседаний в течении 30 секунд потребление кислорода составило 0,1 л/мин. После физ. нагрузки на 2 минуте восстановления – 1,5л/мин., на 3-й мин – 0,3л/мин. Кислородный долг при этом составил:

-

0,2л

-

0,3л

-

0,75л

-

0,85л

-

1,6л

-

Частота сокращения сердца у юноши в состоянии покоя составляет 75/мин. После физической нагрузки на 1-й минуте восстановления – 100, на 3-й минуте – 95. Это указывает на …

-

Отсутствие тренированности

-

Наличие адаптации

-

Субмаксимальные нагрузки

-

Максимальные загрузки

-

Чрезмерные нагрузки

-

Потребление кислорода у обследуемого в состоянии покоя находилось в пределах физиологической нормы, а при физической нагрузке увеличилось вдвое, что говорит об увеличении …

-

Интенсивности работы

-

Интенсивности метаболизма

-

Продуктивности работы

-

Утилизации кислорода

-

Диффузийной способности легких

-

У студентки измерили максимальную задержку дыхания после максимального вдоха и она составила 20 секунд. Это свидетельствует об уменьшении:

-

Коэффициента утилизации кислорода

-

Дыхательной адаптации

-

Стойкости к гипоксии

-

Диффузионной способности легких

-

Гематокритного показателя

-

У юноши во время физической нагрузки в артериальной крови рО2=100мм рт.ст., рН=7,4;

-

рСО2=38 мм рт.ст., максимальная. длительность задержки дыхания после глубокого вдоха – 50 с, насыщение гемоглобина кислородом 96%. Это указывает, что при данной физической работе наблюдается …

-

Адаптация

-

Гипоксия

-

Гиперкапния

-

Ацидоз

-

Алкалоз

-

Наилучшим показателем степени тренированности (адаптации) при физических нагрузках является:

-

Частота сокращения сердца

-

Частота дыхания

-

Артериальное давление

-

Минутный объем крови

-

Максимальное поглощение кислорода

-

Длительность периода восстановления зависит от …

-

Количества гемоглобина

-

Интенсивности работы

-

Коэффициента полезного действия

-

Вида работы

-

Продуктивности работы

-

Какой показатель указывает, что при постоянной физической тренировке молодой спортсмен адаптирован к физическим нагрузкам:

-

Уменьшение артериальной крови

-

Увеличение РО2 артериальной крови

-

Увеличение концентрации лактата

-

Увеличение насыщения гемоглобина кислородом

-

Увеличение количества эритроцитов

-

Во время физической нагрузки диссоциация оксигемоглобина увеличивается благодаря:

-

Гипервентиляции

-

Гипероксии

-

Гиперкапнии

-

Аденозину

-

Резерву дыхания

Ответы: 1E., 2D., 3А., 4В., 5C., 6A., 7E., 8B., 9E., 10C.

Ситуационные задачи:

-

Рабочий с большим стажем в ходе своей производственной деятельности выполняет стандартные операции. Через каждые час работы делается перерыв на 10 минут для отдыха. Ведется хронометраж операций. Получены такие данные (указано время выполнения одной и той же операции в секундах за несколько минут перед отдыхом и сразу же после отдыха). До отдыха 16, 15, 15, 16, 14, 15, 16, 16, 16, 15, 15, 16, 17, 15, 16. После отдыха 21, 19, 18, 18, 19, 20, 17, 18, 18, 17, 18, 17, 15, 17, 16. Чем можно объяснить парадоксальный эффект – в первые минуты после отдыха показатели оказываются не лучше, а хуже, чем до отдыха? Ответ: Во время отдыха не только восстанавливается затраченная энергия, но и ослабляется динамический стереотип, складывающийся во время выполнения операций. Он позволяет в высокой степени автоматизировать выполняемые действия. После отдыха каждый раз требуется некоторое время на «врабатывание», т. е., восстановление закрепляющегося во время работы определенного ритма движении и их последовательности.

-

Известно явление активного, отдыха, установленное еще Сеченовым И. М. по отношению к мышечной работе. Объясните, справедлива ли эта закономерность и для умственной деятельности? Ответ: При умственном утомлении, например, при решении математических задач, работе на компьютере и т. п. лучше не просто отдыхать, ничего не делая, а переключиться на другой вид умственной деятельности – сыграть легкую партию в шахматы, решить кроссворд и т.д. По этой же причине существует точка зрения, что более эффективным для студентов будет прослушать две часовых лекции по разным предметам, чем двухчасовую по одному и тому же предмету.

-

У четырех групп крыс многократно вызывали стрессовое состояние путем иммобилизации. В первой группе крысы находились в этом состоянии 70% от продолжительности суток, во второй – 40 %, в третьей – 15 % и в четвертой – 5 %. После окончания эксперимента определили устойчивость организма по отношению к другим нагрузкам в каждой из четырех групп крыс. Объясните, в какой группе устойчивость оказалась наиболее высокой? Ответ: Чрезмерные нагрузки вызывают ослабление организма, снижение его сопротивляемости, но и минимальные нагрузки также приводят к снижению устойчивости, так как не происходит необходимая тренировка защитных сил организма, включение компенсаторных, адаптивных механизмов. Поэтому наиболее устойчивыми оказались животные третьей группы, которые подвергались умеренным, но не минимальным стрессовым воздействиям. Следовательно, отрицательные эмоции, хотя и неприятны, но будучи умеренными для данного организма, способствуют повышению его устойчивости.

-

Как известно, длительная гипокинезия приводит к появлению целого ряда нарушений в организме. При прочих равных условиях где гипокинезия более опасна – на Земле или в космическом корабле? Объясните, почему? Ответ: Невесомость в значительной степени уменьшает нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Это приводит к выходу кальция из костей и другим неблагоприятным сдвигам. Поэтому для космонавтов разрабатываются специальные комплексы физических упражнений, чтобы противостоять действию гипокинезии.

-

Человека необходимо адаптировать в действию температуры среды 50° С. Однако, когда его поместили в камеру с такой температурой, довольно быстро наступили явления истощения и опыт пришлось прекратить. Поэтому в дальнейшем был разработан специальный режим тренировки, который позволил достаточно быстро достигнуть необходимого уровня тепловой устойчивости. Объясните, на каком принципе был основан примененный режим? Никакие дополнительные воздействия, например, медикаментозные, не применялись. Ответ: Один из важных принципов адаптирования организма к действию больших нагрузок – постепенное увеличение силы воздействия. В этом проявляется закономерность термодинамического подхода, а именно: системе легче переходить от одного стационарного состояния к другому, если расстояние между этими состояниями не слишком велико. Поэтому применили режим с постепенным увеличением температуры в камере. Не сразу 50 градусов, а сначала 30, потом 35, потом 40 и т. д. Если сравнивать процесс адаптации организма к любым воздействиям с подъемом на очень крутую гору, то можно сказать, что наилучший результат будет достигнут, если подниматься по лестнице, причем высота и ширина ее ступенек должны быть подобраны в соответствии с индивидуальными особенностями каждого данного организма.

-

Чем большую работу совершает мышца, тем интенсивнее она потребляет кислород. Можно ли утверждать, что чем более сложную задачу решает мозг, тем больше кислорода он потребляет? Ответ: Нет. Мышцу можно уподобить двигателю, который в единицу времени потребляет энергию пропорционально производимой работе. Мозг же можно уподобить компьютеру, который потребляет много энергии, но необходимое ее количество не зависит от сложности решаемых задач.

-

Величина КПД сердца определяется как соотношение величины произведенной сердцем работы и количества поглощенного кислорода. В эксперименте на сердечно-легочном препарате установили, что величина КПД увеличивается, когда сердце находится в критическом, близком к гибели, состоянии. Объясните этот результат. Ответ: КПД показывает, какая часть затраченной энергии превращается в полезную работу. Ситуация, при которой погибающее сердце стало бы более эффективно использовать энергию, физиологически невозможна. Значит, повышение КПД не истинное, а кажущееся, вытекающее из особенностей используемой формулы. В агонирующем сердце окислительные процессы резко ослабевают, и в качестве последних ресурсов энергии сердце использует анаэробные реакции. Однако формула этого не учитывает, отсюда и неожиданный результат.

Тема . МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ I.

Перечень вопросов для подготовки студентов к итоговому модульному контролю № 1

Введение

-

Физиология как наука. Задачи физиологии. Понятие о функциях. Методы физиологических исследований.

-

Живой организм как объект изучения физиологии. Уровни организации живого. Взаимоотношения организма с внешней средой. Гомеостаз, гомеокинез.

-

Понятие о регуляции, принцип обратной связи в поддержании гомеостаза.

-

Значение механизмов регуляции в живом организме. Функциональные различия нервных и гуморальных механизмов.

-

Факторы гуморальной регуляции (метаболиты, нейросекреты, гормоны). Их особенности и связь с вегетативной нервной системой.

Общая физиология возбудимых структур

-

Потенциал покоя, механизмы происхождения, его параметры, физиологическая роль.

-

Потенциал действия, механизмы происхождения, его параметры, физиологическая роль.

-

Возбудимость. Показатели возбудимости. Критический уровень деполяризации, порог деполяризации клеточной мембраны.

-

Фазы изменения возбудимости клетки при развитии одиночного потенциала действия.

-

Значение параметров электрических стимулов для возникновения возбуждения.

-

Механизмы проведения возбуждения нервными волокнами.

-

Законы проведения возбуждения нервными волокнами.

-

Механизмы передачи возбуждения через нервно-мышечный синапс.

-

Механизмы сокращения и расслабления скелетных мышц.

-

Типы и виды мышечных сокращений.

-

Значение отдельных ионов в возникновении потенциала покоя.

-

Значение отдельных ионов в возникновении потенциала действия.

-

Механизмы поддержания и восстановления ионной ассиметрии в возбудимых тканях.

-

Особенности проведения возбуждения в миелиновых волокнах.

-

Классификация нервных волокон по их диаметру, скорости проведения, длительности потенциала действия.

-

Перечислите возможные механизмы прекращения проведения возбуждения в мионевральном синапсе.

-

Опишите последовательность сопряжения возбуждения и сокращения скелетных мышц.

-

Механизм сокращения и расслабления скелетных мышц.

-

Особенности сокращения гладких мышц.

-

В чем принципиальное отличие структуры гладкомышечных клеток?

-

Условия и механизмы развития тетонических сокращений.

-

Законы раздражения возбудимых тканей. Графическое выражение законов раздражения.

-

Типы ионных каналов и особенности их регуляции.

-

Как изменяется состояние ионных каналов при развитии потенциала действия?

-

Каковы основные свойства потенциала действия?

-

Какие процессы обуславливают расслабление мышцы?

-

Что такое клетки-пейсмекеры?

Нервная регуляция

-

Биологическая регуляция, ее виды. Что такое принцип обратной связи и его роль в регуляции?

-

Как нейроны подразделяются в зависимости от функций?

-

Какие основные свойства мембраны нейронов?

-

В каком участке нейронной мембраны возникает потенциал действия? Объясните почему?

-

Как образуются нейронные сети, и какие их основные функции?

-

Какие виды синапсов имеются в ЦНС?

-

Какие механизмы действия медиаторов в ЦНС?

-

Механизмы функционирования возбуждающих синапсов.

-

Суммация возбуждения в ЦНС, ее виды, механизмы, значение.

-

Механизм постсинаптического торможения и его значение.

-

Механизм пресинаптического торможения и его значение.

-

Механизм реципрокного торможения и его значение.

-

Механизм возвратного торможения и его значение.

-

Рефлекс, классификация рефлексов.

-

Рефлекторная дуга, виды рефлекторных дуг в ЦНС.

-

Что такое нервный центр, и какие его функциональные свойства?

-

Что такое дивергенция и конвергенция?

-

Принципы доминанты, и какие основные свойства доминантного очага?

-

Какие разновидности рецепторов в организме человека, и какие их основные функции?

-

Каков механизм возбуждения первично- и вторичночувствующих рецепторов?

-

Что такое проприорецепторы, их виды, функции.

-

Строение и функции мышечных веретен.

-

Как устроены и какие функциональные назначения сухожильных органов Гольджи?

-

Какое назначение моносинаптического рефлекса, запускаемого при растяжении мышечного веретена?

-

Чем отличается синаптическая передача в синапсах ЦНС и нервно-мышечных синапсах?

-

Что такое время рефлекса? Центральное время рефлекса.

-

Перечислите принципы координации рефлексов.

-

Что такое центральное торможение рефлексов?

-

Виды АХ- и НАД+-рецепторов? Их локализация.

-

Нейрофизиологические системы поддержания активности коры головного мозга.

Роль ЦНС в регуляции функций

-

Какова морфофункциональная характеристика моторных отделов спинного мозга?

-

Какие двигательные полисинаптические рефлексы замыкаются на уровне спинного мозга?

-

Какие рефлексы осуществляются спинномозговыми центрами?

-

Как проявляется влияние вышележащих отделов ЦНС на рефлексы спинного мозга?

-

Какие восходящие и нисходящие пути в спинном мозге?

-

Какие моторные центры есть в стволе мозга?

-

Какие рефлексы осуществляют моторные центры ствола мозга?

-

Как осуществляются позные выпрямительные рефлексы центров ствола мозга?

-

Как осуществляются статические выпрямительные рефлексы центров ствола мозга?

-

Какие структурные и нейронные элементы мозжечка участвуют в регуляции движений?

-

Какие изменения в двигательной сфере возникают при поражении мозжечка?

-

Какие афферентные и эфферентные связи моторных зон коры?

-

Базальные ядра, их участие в регуляции произвольных движений.

-

Что представляет собой таламус, какие основные группы ядер в нем?

-

Какие функции в анализе сенсорной информации выполняет таламус?

-

Структура и функции лимбической системы.

-

Какая структурная характеристика сенсорных и ассоциативных зон коры больших полушарий?

-

В чем специфика аналитико-синтетических процессов на уровне коры больших полушарий?

-

Где в коре больших полушарий располагаются нейроны, участвующие в регуляции движений?

-

Как формируются периодические взаимодействия различных моторных центров при осуществлении сложных произвольных движений?

-

Рефлексы среднего мозга.

-

Что такое децеребрационная ригидность?

-

Значение красных ядер в регуляции двигательных функций.

-

Значение черной субстанции в регуляции двигательных функций.

-

Восходящие влияния ретикулярной формации ствола мозга.

-

Нисходящие влияния ретикулярной формации ствола мозга.

-

Функциональная организация и связи базальных ганглиев.

-

Нейромедиаторы в системе базальных ганглиев и их физиологическая роль.

-

Электрофизиологические методы исследования функций коры больших полушарий.

-

Функциональная организация лимбической системы.

Роль автономной нервной системы в регуляции висцеральных функций

-

Общий план строения автономной нервной системы.

-

Автономные рефлексы, и особенности их рефлекторной дуги.

-

Вегетативные ганглии, особенности и механизмы проведения возбуждения в них.

-

Функциональные различия преганглионарных и постганглионарных волокон.

-

Синапсы автономной нервной системы, их медиаторы, циторецепторы и блокаторы передачи возбуждения в синапсах.

-

Влияние симпатической нервной системы на висцеральные функции.

-

Влияние парасимпатической нервной системы на висцеральные функции.

-

Метасимпатическая система и ее роль в регуляции висцеральных функций.

-

Сегментарные центры вегетативной нервной системы.

-

Надсегментарные центры вегетативной нервной системы.

-

Структурные и функциональные особенности симпатической системы.

-

Структурные и функциональные особенности парасимпатической системы.

-

Что представляет собой моноаминергическая система?

-

Роль гипоталамуса в регуляции вегетативных функций.

-

Где расположены центры симпатического отделов вегетативной нервной системы?

-

Где расположены центры парасимпатического отделов вегетативной нервной системы?

-

В чем морфологические различия рефлекторных дуг вегетативной и соматической нервных систем?

-

В чем сходство и различие выделения медиаторов в пре - и постганглионарных окончаниях симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы?

-

В чем особенности вегетативной иннервации потовых желез? Как влияет атропин на их функции?

-

Чем отличается строение вегетативной нервной системы от соматической?

-

Где находятся центры вегетативной нервной системы?

-

Какая физиологическая характеристика волокон вегетативной нервной системы?

-

Какие есть рецепторы к ацетилхолину и где они находятся?

-

Как подразделяются рецепторы к норадреналину?

-

Чем отличается реакция эфферентов при взаимодействии норадреналина с α - или β - адренорецепторами?

-

Как классифицируются рефлексы ВНС?

-

Какие вегетативные рефлексы осуществляет ствол мозга?

-

Какое влияние оказывают симпатический и парасимпатический отделы на отдельные органы?

-

Как изменяется чувствительность органа после нарушения иннервации?

-

Какое влияние оказывают структуры переднего гипоталамуса на регуляцию функций?

-

Какое влияние оказывают структуры заднего гипоталамуса на регуляцию функций?

-

Какое влияние срединных ядер гипоталамуса на функции организма?

Гуморальная регуляция физиологических функций

-

Какие биологические активные вещества осуществляют гуморальную регуляцию?

-

Что такое гормоны, каковы их общие свойства?

-

Какие функции выполняют гормоны?

-

Какова химическая природа гормонов?

-

Влияет ли химическая природа гормона на характер его взаимодействия с клетками-мишенями?

-

Как осуществляется влияние на клетки гормонами стероидной природы?

-

Как на клетки-мишени влияют гормоны пептидной природы?

-

Как регулируется образование гормонов?

-

Какие гормоны являются гормонами нейрогипофиза, и как происходит их секреция?

-

На какие клетки-мишени оказывает влияние АДГ и окситоцин?

-

Что такое аденогипофиз и как регулируется высвобождение гормонов аденогипофиза?

-

Какие гормоны имеются в гипоталамусе?

-

Как гормоны гипоталамо-гипофизарной системы регулируют функции периферических желез?

-

Какие физиологические эффекты оказывает гормон роста?

-

Какие гормоны, и в каких зонах коры надпочечников они образуются?

-

Какое влияние оказывают глюкокортикоиды?

-

Какое влияние оказывает альдостерон на почки?

-

Как регулируется образование минералокортикоидов?

-

Какие клетки, каких органов вырабатывают половые гормоны?

-

Какое влияние оказывают половые гормоны на ткани?

-

Какие гормоны образуются в щитовидной железе, и как осуществляется регуляция их синтеза и секреции?

-

Какие функции регулируют йодированные тиреоидные гормоны?

-

Какие гормоны образуются в эпифизе, и как регулируется их секреция?

-

В каких клетках поджелудочной железы образуются гормоны, регулирующие углеводный обмен?

-

Какие метаболические эффекты оказывает инсулин?

-

Как регулируется образование инсулина?

-

Какие эффекты оказывают глюкагон и соматостатин?

-

Что такое симпато-адреналиновая система и как регулируется секреция катехолинов?

-

Какие физиологические и метаболические эффекты оказывают катехоламины?

-

Какие гормоны участвуют в регуляции кальциевого гомеостаза в организме человека?

-

Какие функции выполняет кальций в клетках?

-

Какие физиологические эффекты оказывают паратгормон и кальцитонин?

Физиология сенсорных систем

-

Понятие о сенсорных системах (анализаторах по И.П.Павлову). Значение сенсорных систем.

-

Общие принципы строения анализаторов.

-

Основные функции анализаторов.

-

Классификация рецепторов, их основные свойства.

-

Механизмы возбуждений в рецепторах, их функциональная лабильность. Регуляция функции рецепторов.

-

Понятие рецептивного поля и рефлексогенной зоны. Механизмы исследования возбудимости рецепторов.

-

Проводниковый отдел сенсорной системы. Специфические и неспецифические каналы передачи информации.

-

Сенсорная функция спинного мозга.

-

Сенсорная функция ствола мозга.

-

Сенсорная функция коры большого мозга.

-

Сенсорная функция таламуса.

-

Кожная чувствительность. Характеристика механорецепторов.

-

Механизм возникновения возбуждения в механорецепторах.

-

Проприрецепторы, их характеристика.

-

Физиологические основы боли. Биологическое значение боли. Ноцицепция. Физиологическая характеристика и классификация ноцицепторов.

-

Виды боли.

-

Ноцицептивная система, ее структурная и функциональная организация..

-

Антиноцицептивная система, ее структурная и функциональная организация.. Опиатные и неопиатные механизмы.

-

Физиологические основы обезболивания.

-

Зрительная сенсорная система, ее строение и функции.

-

Зрительная сенсорная система, главные и вспомогательные структуры.

-

Оптическая система глаза. Аккомодация и рефракция.. Нарушение рефракции глаза.

-

Рецепторный апарат зрительного анализатора. Фотохимические процессы в рецепторах при действии света, рецепторый потенциал.

-

Проводниковый и корковый отдел зрительного анализатора. Анализ зрительной сенсорной информации на разных уровнях..

-

Цветовое зрение. Теории цветоощущения.

-

Основные формы нарушения восприятия цвета.

-

Основые зрительные функции, методы их исследования.

-

Слуховая сенсорная система, ее строение и функции.

-

Функции внешнего и среднего уха.

-

Внутреннее ухо, частотный анализ звуковых сигналов.

-

Электрические явления в улите.

-

Проводниковый и корковый отдел слуховой сенсорной системы.

-

Теории восприятия звуков. Бинауральный слух.

-

Структурно-функционая организация вестибулярной сенсорной системы.

-

Вкусовая сенсорная система, ее строение, функции, методы исследования.

-

Обонятельная сенсорная система, ее строение и функции.

Физиологические основы поведения

-

Биологические формы поведения. Врожденные формы поведения.

-

Инстинкты, их физиологическая роль.

-

Приобретенные формы поведения. Условия образования условных рефлексов, их отличия от безусловных.

-

Закономерности образования и сохранения условных рефлексов (И.П.Павлов).

-

Классификация условных рефлексов.

-

Стадии образования условных рефлексов. Торможение условных рефлексов. Виды и механизмы.

Физиология высшей нервной деятельности

-

Функциональная система поведения. Структура целостного поведенческого акта ( П.К.Анохин).

-

Потребности и мотивации, их роль в формировании поведения.

-

Эмоции, механизмы формирования, биологическая роль.

-

Нейрохимические механизмы эмоций, их биологическая роль.

-

Функции новой коры головного мозга и ее роль в высшей нервной деятельности человека.

-

Биологическая и информационная теории эмоций, их роль в формировании поведения человека.

-

Функциональная асимметрия коры больших полушарий головного мозга, его интегративная функция.

-

Речь, ее функции, физиологические основы формирования.

-

Мышление. Развитие абстрактного мышления у человека. Роль мозговых структур в процессе мышления.

-

Типы высшей нервной деятельности человека. Темперамент и характер человека.

-

Нарушения ВНД. Неврозы.

-

Возрастные аспекты высшей нервной деятельности у человека.

-

Сон, его виды.

-

Память, ее виды.

-

Механизмы памяти. Мозговой аппарат памяти.

-

Структура суточного сна. Изменение электрической активности коры больших полушарий в течении сна.

-

Физиологические механизмы сна, его биологическая роль.

-

Физиологическая суть сновидений.

Физиологические основы трудовой деятельности и спорта

-

Физиологические основы трудовой деятельности человека. Сила, выносливость и работоспособность.

-

Особенности физического и умственного труда. Оптимальные режимы труда.

-

Локализация и природа утомления человека.

-

Закономерности развития утомления и восстановления (правила Г.В.Фольборта).

-

Активный отдых и его механизмы (И.М.Сеченов).

-

Возрастные изменения работоспособности человека.

-

Физиологические основы спорта. Принципы построения оптимальных режимов тренировок.

-

Понятие об адаптации к физическим нагрузкам. Ее механизмы.