- •Структура дисциплины «Физиология» для студентов специальностей: «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело»

- •Структура зачетного кредита модуля I

- •Виды самостоятельной работы студентов (срс) на протяжении модуЛя I и ее контроль

- •Тематический план практических занятий модуля I

- •Распределение баллов, которые присваиваются студентам при изучении модуля I

- •Тема 1. Предмет и задачи физиологии. Методы физиологических исследований.

- •Программа практической работы на занятии.

- •Тема 2. Исследование мембранных потенциалов. Потенциал покоя.

- •Тема 3. Исследование мембранных потенциалов. Потенциал действия.

- •Тема 4. Исследование механизмов раздражения нервных и мышечных клеток.

- •Тема 5. Исследование механизмов и законов проведения возбуждения нервными волокнами.

- •1. Изучение с помощью материалов учебного видеофильма законов проведения возбуждения по нервным волокнам на нервно-мышечном препарате лягушки.

- •Тема 6. Исследование механизма передачи возбуждения через нервно-мышечный синапс.

- •Тема 7. Исследование свойств скелетных мышц, механизмы их сокращения, расслабления и утомления

- •Тема 8. Практические навыки по физиологии возбудимых тканей

- •Тема 9: Биологическая регуляция, контуры биологической регуляции.

- •Тема 10: Рефлекторный принцип деятельности цнс. Исследование свойств нервных центров.

- •Тема 11: Синапсы цнс. Исследование процессов возбуждения и торможения в цнс. Координационная деятельность цнс.

- •Тема 12: Исследование роли спинного мозга в регуляции двигательных функций.

- •Функции спинного мозга

- •Тема 13: Исследование роли ствола мозга, заднего, среднего мозга и ретикулярной формации в регуляции двигательных функций.

- •Тема 14: Исследование роли переднего мозга, мозжечка, таламуса и базальных ядер в регуляции двигательных функций.

- •Тестовые задания для самоконтроля уровня знаний

- •Тема 15: Регуляция системной деятельности организма. Исследование роли лимбической системы и коры головного мозга в формировании системной деятельности организма

- •Е. Шпорная борозда

- •Д. Генерализованное торможение нервных центров коры

- •Тема 16. Практические навыки по нервной регуляции функций организма и роли цнс в регуляции двигательных функций

- •Тема 17: Исследование структурно-функциональной организации автономной нервной системы (анс).

- •Тема 18: Исследование роли автономной нервной системы (анс) в регуляции висцеральных функций.

- •Тема 19: Гуморальная регуляция, ее факторы и механизмы действия гормонов на клетки-мишени. Исследование регуляции секреции гормонов.

- •Тема 20: Исследование роли гормонов в регуляции процессов психического, физического развития, линейного роста тела.

- •Тема 21: Исследование роли гормонов в регуляции гомеостаза.

- •Тема 22: Исследование роли гормонов в регуляции адаптации организма к стрессовым факторам.

- •Тема 23. Практические навыки по вегетативной и эндокринной регуляции висцеральных функций организма

- •Тема 13. Общая характеристика сенсорных систем.

- •Тема 14. Исследование соматосенсорной системы. ФИзиологические основы боли и обезболивания.

- •Тема 15. Исследование зрительной сенсорной системы.

- •Тема 16. Исследование слуховой и вестибулярной сенсорной систем.

- •Тема 17. Функциональная система поведения. Исследование образования и торможения условных рефлексов.

- •Дифференцирование

- •Дифференцирование

- •Кора головного мозга

- •Классический искусственный защитный

- •Имитационный искусственный защитный

- •Стеническая негативная эмоция

- •Стеническая позитивная эмоция

- •Астеническая негативная эмоция

- •Базальных ганглиях

- •Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая

- •Расслабление тонуса коронарных сосудов

- •Опросник спилбергера шкала ситуативной тревожности (ст)

- •Сангвиник

- •Реверберация возбуждения

- •Сенсорную

- •Кратковременную

- •Перечень практических навыков для подготовки студентов к итоговому модульному контролю № 1

- •Список основной и дополнительной литературы:

Тема 15. Исследование зрительной сенсорной системы.

Мотивационная характеристика темы. Знание физиологии зрительного анализатора и умение проводить простые клинические методы его исследования позволяют врачу дифференцировать физиологические и патологические явления, связанные с функционированием зрительной системы.

Цели занятия: знать – 1) механизмы восприятия, проведения и анализа парметров раздражения зрительного анализатора; 2) физиологические основы клинических способов исследования функционального состояния зрительного анализатора.

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО И ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ:

-

Структурно-функциональная организация зрительной сенсорной системы.

-

Рецепторный аппарат зрительного анализатора.

-

Строение и функция отдельных слоев сетчатки. Слепое пятно.

-

Рефракция и аккомодация. Проводниковый и корковый отделы зрительной сенсорной системы.

-

Формирование зрительного образа.

-

Современные представления о восприятии цвета.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА:

-

Нарисуйте ход лучей и изображение на сетчатке в редуцированном глазу.

-

Нарисуйте схему рефракции при миопии и гиперметропии.

-

Опишите фотохимические явления в сетчатке глаза.

-

Нарисуйте электроретинограмму. Укажите ее составные части, их происхождение.

-

Опишите теории цветоощущения.

-

Основные формы нарушения восприятия цвета.

ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ.

-

Определение остроты зрения.

-

Наблюдение и измерение слепого пятна сетчатки (опыт Мариотта).

-

Определение поля зрения.

-

Исследование способности к цветоанализу.

-

Исследование бинокулярного зрения.

-

Исследование иллюзии массы при различии объема предметов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ

Острота зрения – это наименьшее расстояние между двумя точками, которые глаз способен видеть раздельно. При нормальном зрении глаз различает две раздельные точки под углом зрения в 1°. Острота зрения такого глаза, или визус (visus), равна 1,0. Определяется острота зрения с помощью специальных таблиц с рядами букв или незамкнутых колец Сивцева-Головина. Размеры знаков уменьшаются сверху вниз. С левой стороны каждого ряда таблицы указано расстояние в метрах (D), на котором нормальный глаз должен видеть все детали знаков данной строки. С правой стороны от каждой строки указана острота зрения (V), которая рассчитывается по формуле: V=d/D, где: V- острота зрения (визус); d – расстояние, с которого испытуемый читает данную строчку. D- расстояние, с которого испытуемый должен читать данную строку при нормальной остроте зрения.

Для работы необходимы: таблица для определения остроты зрения, непрозрачный щиток, указка. Объект исследования – человек.

Проведение работы. Испытуемый сидит или стоит на расстоянии 5 м от таблицы. Один глаз закрывается специальным щитком. Начиная с верхней строчки, указкой показывают букву или незамкнутое кольцо, постепенно переходя от крупных к мелким. Та строчка, знаки которой испытуемый называет безошибочно или с некоторыми ошибками (не более 20%), является показателем остроты зрения для данного глаза. Эту же процедуру проводят с другим глазом.

Результаты работы и их оформление. Запишите результаты определения остроты зрения для каждого глаза. Если испытуемый видит хорошо 10-ю строчку, которую и должен видеть с расстояния 5 м, то острота зрения этого глаза, рассчитанная по формуле V = d/D, равна 1,0 – это нормальная острота зрения, а если испытуемый видит только 5-ю строчку с 5 м, а должен ее видеть с расстояния 12,5 м, то острота зрения глаза равна: 5/12,5 = 0,4 – это пониженная острота зрения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПЕРИМЕТРА ФОРСТЕРА

Для работы необходимы: периметр Форстера, палочка, на концах которой имеются белые и цветные метки, линейка, циркуль, стандартные бланки с изображением нормального поля зрения для белого цвета. Объект исследования – человек.

Рис… Периметр Форстера

Периметр Форстера (рис…) состоит из металлической дуги, разделенной на градусы. Дуга, укрепленная на подставке, может вращаться вокруг своей оси и находиться в различных плоскостях. Против середины дуги располагают подбородок. По внутренней стороне дуги скользит белая или цветная метка. На оси дуги находится белый фиксированный кружок.

Проведение работы. Испытуемый садится спиной к свету, периметр должен быть равномерно освещен. Подбородок помещают на специальную подставку таким образом, чтобы исследуемый глаз находился на уровне нижнего края визирной пластинки, при этом другой глаз должен быть закрыт. Дуга периметра устанавливается в горизонтальном положении. Испытуемый фиксирует взгляд точно на белый кружок в центре дуги. Экспериментатор медленно передвигает палочку с белой меткой от периферии к центру, а испытуемый сообщает о моменте появления белой метки в поле его зрения. Отмечают соответствующее положение метки на дуге и точкой на стандартном бланке. Затем определяют поле зрения с другой стороны дуги и также отмечают на стандартном бланке. Эти точки отражают наружную и внутреннюю границы поля зрения. Для определения верхней и нижней границы поля зрения дугу периметра переводят в вертикальное положение. Аналогичным образом измеряют границы поля зрения, каждый раз поворачивая дугу периметра на 15°. Белую метку заменяют цветной и таким же образом определяют поле зрения для различных цветов. При этом испытуемый должен точно определить цвет метки. Поле зрения неодинаково в различных меридианах. Книзу и кнаружи оно больше, чем кнутри и кверху. Самое большое поле зрения для белого цвета, для синего и желтого оно больше, чем для красного и зеленого.

Результаты работы и их оформление. Нанесите на стандартные бланки для правого и левого глаза найденные точки и соедините их линиями. Сравните полученное для каждого глаза поле зрения с нормальным, показанным на бланке. Объясните, почему поле зрения для белого цвета больше, чем для цветного.

НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ СЛЕПОГО ПЯТНА СЕТЧАТКИ (ОПЫТ МАРИОТТА)

Слепое пятно является проекцией места расположения диска зрительного нерва. В этом месте отсутствует сетчатая оболочка с колбочками и палочками, поэтому изображение, попадающее на этот участок глазного дна, не воспринимается. Дефект в поле зрения на месте слепого пятна не ощущается за счет бинокулярного зрения. При монокулярном зрении слепое пятно можно обнаружить. Изменения его величины и формы могут наблюдаться при некоторых заболеваниях глаза (застойный сосок, глаукома, скотома).

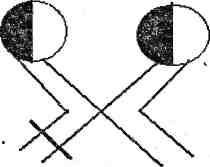

Для работы необходима специальная черная карточка с изображением белого кружка справа и белого крестика слева (рис…). Объект исследования – человек.

Рис. ... Карточка для демонстрации слепого пятна

Проведение работы. Испытуемый держит карточку в вытянутой правой руке. Левой рукой закрывает левый глаз и медленно приближает карточку к открытому правому глазу. При этом взгляд фиксируется на изображении крестика слева. Примерно на расстоянии 20-25 см от глаза изображение белого круга исчезает, расплываясь на черном фоне, вследствие того, что его изображение попало на слепое пятно. Опыт повторяют, но уже с закрытым правым глазом.

Результаты работы и их оформление. Измерьте расстояние от глаза до карточки в момент исчезновения второго изображения отдельно для каждого глаза и сравните полученные цифры.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ К ЦВЕТОАНАЛИЗУ

Согласно трехкомпонентной теории восприятие цветов обеспечивается тремя типами колбочек с различной световой чувствительностью. Одни из них чувствительны к красному цвету, другие – к зеленому, третьи – к синему. Нормальное цветное зрение необходимо для целого ряда профессий (водители наземного транспорта, летчики, дизайнеры). Некоторые люди, в основном мужчины (8%), страдают нарушениями цветовосприятия. Это связано с отсутствием определенных генов в половой (непарной у мужчин) Х-хромосоме.

Имеются три разновидности частичной цветовой слепоты:

а) слепота на красный цвет – протанопия;

б) слепота на зеленый цвет – дейтеранопия;

в) слепота на синий и фиолетовый цвета – тританопия.

Способность к анализу цветов определяют с помощью полихроматических таблиц Е.Б. Рабкина На таблицах изображены пятна разного цвета и размера, расположенные так, что образуют цифры или фигуры (круг, треугольник). На фоне пятен одного цвета имеются пятна другого цвета, изображающие цифру или какую-либо фигуру, хорошо различимую людьми с нормальным цветовым зрением. При нарушении цветоразличения человек не в состоянии отличить цвет пятен, изображающих цифру, от цвета пятен, составляющих фон, и не замечают цифры или фигуры.

Для работы необходимы: полихроматические таблицы, индивидуальная карта для регистрации данных цветоощущения. Объект исследования — человек.

Проведение работы. Исследование проводится в условиях хорошего освещения таблиц. Рекомендуется применение ламп дневного света. Испытуемого усаживают спиной к окну и предлагают ему держать голову прямо. Таблицы располагают в строго вертикальной плоскости на уровне глаз испытуемого на расстоянии 0,5-1 м от него. Во время демонстрации таблиц рекомендуется класть таблицы на стол или держать их в наклонной плоскости, так как это может отразиться на точности методики и выводах исследования. Если испытуемый дает нечеткие ответы при демонстрации некоторых таблиц, ему предлагается обвести цифры или фигуры кисточкой, потому что включение моторного компонента облегчает, как правило, восприятие изображений, или показать одну и ту же таблицу несколько раз. Время экспозиции таблиц при исследовании цветового зрения – около 5 с. Однако это время можно увеличить, особенно для таблиц XVIII и XXI. Продолжительность процесса показа всей серии таблиц – 10-15 мин. Ответы испытуемого заносят в специальную карточку, образец которой прилагается к таблицам. Если испытуемый прочел таблицу правильно, ставят (+), если прочитал неуверенно, ставят вопросительный знак (?), если прочел неправильно или совсем не прочел, ставят минус (-).

Результаты работы и их оформление. Занесите ответы испытуемого в карточку и на основании полученных данных сделайте заключение, обнаружено ли у данного испытуемого нормальное или нарушенное цветоразличение. Если цветоразличение нарушено, то отмечают, к какой патологической категории оно относится.

ИССЛЕДОВАНИЕ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ

Бинокулярное зрение – это зрение двумя глазами. Оно обеспечивает ощущение глубины пространства. У человека с нормальным зрением при рассматривании какого-либо предмета не возникает ощущения двух предметов. Это связано с тем, что изображение предмета попадает на симметричные (идентичные) точки сетчатки, возбуждение от которых объединяется в первичной зрительной коре в единый образ. Если изображение предмета попадает на неидентичные (диспаратные) точки сетчатки обоих глаз, то будет раздвоенное изображение. Двоение в глазах можно получить, надавливая на один глаз сбоку, при этом происходит смещение соответствующих точек сетчатки. Существуют различные тесты, выявляющие нарушения бинокулярного зрения.

ТЕСТ "ДВА КАРАНДАША"

Для работы необходимы 2 карандаша. Объект исследования – человек.

Проведение работы. Один карандаш лежит на столе. Просят испытуемого, не закрывая глаз, опустить второй карандаш перпендикулярно по отношению к лежащему на столе так, чтобы второй карандаш коснулся середины первого карандаша, лежащего на столе. Человек с нормальным бинокулярным зрением коснется первого карандаша при первой попытке, а с нарушенным не сможет этого сделать даже после нескольких попыток. Далее просят испытуемого опустить второй карандаш и коснуться его кончиком первого карандаша при закрытом поочередно правом и левом глазе. При монокулярном зрении не удается точно коснуться вторым карандашом первого.

Результаты работы и их оформление. Отметьте, насколько точно испытуемый коснулся вторым карандашом первого, когда оба глаза были открыты, и с какой по счету попытки. Объясните, почему при одном открытом глазе эту пробу провести труднее.

ТЕСТ "ДЫРКА В ЛАДОНИ"

Для работы необходима металлическая трубка со сквозным отверстием. Объект исследования – человек.

Проведение работы. Испытуемый двумя глазами рассматривает через отверстие в трубке, которую он держит левой рукой, хорошо освещенное, находящееся перед трубкой пространство. Рассматривая все то же пространство, испытуемый прикладывает к трубке справа от нее свою правую ладонь. Если у испытуемого не нарушено бинокулярное зрение, то изображение пространства через отверстие трубке появится в середине ладони испытуемого, как бы пронизывая ее насквозь – «дырка в ладони». При нарушенном бинокулярном зрении «дырка в ладони» не появится.

Результаты работы и их оформление. Проанализируйте ответы испытуемого и сделайте вывод об отсутствии или наличии нарушений бинокулярного зрения.

Исследование зрительной иллюзии массы при различии объема предметов

Для работы необходимы: два куба разной величины и плотности, но одинаковой массы (500г) и цвета, состоящие из свинца и дерева, а также весы. Объект исследования – человек.

Проведение работы: Испытуемый поднимает сначала один куб, заетм другой. Большой куб при субъективном определении его массы покажется легче, чем маленький. Повторяют опыт при условии, что испытуемый не видит кубы 9поднимая их ща тесемки). После этого взвешивают кубы и убеждаются, что масса их одинакова.

Результаты работы и их оформление. Полученые данные записывают в протокол и сравнивают с показателями у разных испытуемых. Иллюзия массы имеет в своей основе выработанные у каждого человека временные связи между зрительными и двигательными анализаторами. При подъеме больших грузов развивается большее мышечное усилие, чем при подъеме малых грузов. При зрительной оценке обычно более тяжелым бывает предмет, имеющий бóльшие размеры.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ УРОВНЯ знаний:

-

При исследовании остроты зрения обследуемому поставлен диагноз - гиперметропия. Для коррекции зрения врач прописал ему очки с линзами:

-

Рассеивающими

-

Собирательными (двояковыпуклыми)

-

Астигматическими

-

Цилиндрическими

-

Затемненными

-

Клиническими наблюдениями установлено, что после 40 лет ближайшая точка четкого видения постепенно отдаляется. Что является основной причиной этого явления?

-

Астигматизм

-

Пресбиопия (ослабление аккомодации)

-

Миопия

-

Дальтонизм

-

Нистагм глаз

-

Исследуя расширение зрачков глаз во время хирургических вмешательств, установлено, что это происходит в отдельных случаях при недостаточной глубине наркоза как следствие активации определенных систем:

-

Ваго-инсулярной

-

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой

-

Метасимпатической нервной системы

-

Симпатической нервной системы

-

Парасимпатической нервной системы

-

При обследовании остроты зрения у 25-летнего человека было обнаружено его нарушение, которое поддавалось коррекции двояковыпуклыми линзами. Указать возможную причину этого нарушения.

-

Астигматизм

-

Миопия

-

Гиперметропия

-

Пресбиопия

-

Аккомодация

-

Исследуя возможности оптических систем глаза человека, установлено, что при рассматривании дальних предметов их преломляющая сила изменяется и может достигать оптимальных величин в диоптриях. Указать, какие именно:

-

45 диоптрий

-

65 диоптрий

-

59 диоптрий

-

70 диоптрий

-

70,5 диоптрий

-

При клиническом обследовании у человека установлена полная слепота на левый глаз. Указать, что из приведенного может быть причиной повреждения зрительной сенсорной системы:

-

Латеральные коленчатые тела таламуса

-

Левого зрительного нерва до перекреста

-

Перекрест зрительных нервов

-

Зрительная кора головного мозга

-

Верхние горбики четырехолмия

-

При электрофизиологических исследованиях установлено, что под влиянием квантов света в мембране фоторецепторов сетчатки глаза возникает в первую очередь явление гиперполяризации, что проявляется в виде:

-

Возбуждающего постсинаптического потенциала

-

Генераторного потенциала

-

Раннего рецепторного потенциала

-

Местного локального потенциала или локального ответа

-

Позднего рецепторного потенциала

-

Установлено, что при оптимальной возможности оптической системы глаза человека при рассматривании близко расположенных предметов изменяется его преломляющаяся сила в диоптриях и может достигать нижеприведенных величин, а именно:

-

59 диоптрий

-

65 диоптрий

-

70,5 диоптрий

-

45 диоптрий

-

75 диоптрий

-

При обследовании зрения у мужчины 45 лет выявлена оптическая несоответствие преломляющих сред глаза, которая поддавалась коррекции при помощи двояковыпуклых линз. Это могло быть обусловлено одной из ниже приведенных причин:

-

Миопия

-

Гиперметропия

-

Астигматизм

-

Аккомодация

-

Дальтонизм

-

В картинной галерее демонстрировали произведения эпохи классицизма, и рядом с полотном «Женщина в красном» была выставлена удачная копия этого полотна неизвестного художника, который страдал невосприимчивостью к красному цвету. Такое явление называется:

-

Тританомия

-

Трихроматия

-

Дейтеранопия

-

Протанопия

-

Дальтонизм

Ответы: 1В., 2В., 3D., 4С., 5С., 6В., 7С., 8С., 9В., 10D.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ УРОВНЯ знаний по программе «Крок»:

-

Какой характер органических нарушений сопровождается практическим выключением функции зрительного тракта?

-

Исключительно в латеральных коленчатых телах.

-

В латеральных коленчатых телах и претектальной зоне.

-

В латеральных коленчатых телах, претектальной зоне и верхних бугорках четверохолмия.

-

В латеральных коленчатых телах, претектальной зоне, верхних бугорках четверохолмия и супрахиазматических ядрах.

-

В латеральных коленчатых телах, претектальной зоне, верхних бугорках четверохолмия и супрахиазматических ядрах, а также в ядрах черепно-мозговых нервов третьей и четвертой пар.

-

У больного вследствие повреждение тканей глаза отмечается уплощение поверхности роговицы. Какие нарушения остроты зрения могут развиться при этом?

-

Усиление способности к четкому видению на расстоянии.

-

Ослабление способности к четкому видению на расстоянии.

-

Формирование расстройств пространственного восприятия.

-

Нарушение цветового зрения.

-

Астигматизм.

-

У больного отмечается нарушение цветового зрения в виде преобладания восприятия красного цвета с максимумом спектральной яркости при 520 нм. Какой вид нарушений цветового зрения отмечается в этом случае?

-

Протаномалия.

-

Дейтераномалия.

-

Амблиопия.

-

Тританомалия.

-

Гомонимная гемианопсия.

-

У больного коррекция функции зрения была достигнута за счет ношения двояковыпуклых линз. Какой тип нарушений функции зрительного анализатора отмечается у этого больного?

-

Астигматизм.

-

Дальнозоркость.

-

Дальтонизм.

-

Куриная слепота.

-

Миопия

-

Чему может быть равна максиальная длина глаза, если преломляющая сила неаккомодированного глаза женщины-эмметропа составляет 60 диоптрий?

-

14.5 мм.

-

15,5 мм.

-

16,5 мм.

-

17.5 мм.

-

18,5 мм.

-

У больного выявлено снижение содержания трансдуцина в сетчатке глаза. Какие функции трансдуцина нарушатся в этом случае?

-

Трансдуцин редуцирует мембранную проводимость путем закрытия натриевых каналов.

-

Трансдуцин стимулирует синаптическую активность путем открытия кальциевых каналов.

-

Трансдуцин инициирует фоторецепторный ответ путем преобразования 11-цис-ретиналя в транс-ретиналь.

-

Трансдуцин повышает активность родопсина путем преоразования витамина А в 11-цис-ретиналь.

-

Трансдуцин снижает концентрацию циклического гуамидин-монофосфата (цГМФ) путем активации фосфодиэстеразы.

-

Какая из приведенных характеристик зрения страдает при снижении количества палочек?

-

Изменяется функция желтого пятна.

-

Изменяется восприятия цвета.

-

Изменяется способность быстро изменять чувствительность к яркому свету.

-

Страдает уровень активности зрительной системы в целом.

-

Способность к формированию явления контраста.

-

Поражение каких структур мозга может сопровождаться формированием нистагма?

-

Неоцеребеллума.

-

Архицеребеллума.

-

Палеоцеребеллума.

-

Таламуса.

-

Коры головного мозга.

-

У больного отмечается нарушение цветового зрения в виде преобладания восприятия зеленого цвета с максимумом спектральной яркости при 580 нм. Какой вид нарушений цветового зрения отмечается в этом случае?

-

Протаномалия.

-

Дейтераномалия.

-

Амблиопия.

-

Тританомалия.

-

Гомонимная гемианопсия.

-

У больного отмечается нарушение цветового зрения в виде неверного восприятия желтого и синего цветов. Какой вид цветового зрения отмечается в этом случае?

-

Протаномалия.

-

Дейтераномалия.

-

Амблиопия.

-

Тританомалия.

-

Гомонимная гемианопсия

Ответы 1-D. 2-A. 3-A. 4-B. 5-C. 6-E. 7-A. 8-B. 9-B.10-D.

Ситуационные задачи:

-

У двух людей при определении ближайшей точки ясного видения найдены следующие цифры: 12 см и 30 см. Какой из эти людей старше? Можно ли назвать приблизительно их возраст? Ответ: С возрастом ближайшая точка ясного видения удаляется от глаза. Значит, второй человек старше 40 лет. Первому около 25.

-

Н

азовите

основной симптом поражения поля 17 по

Бродману

в коре

головного мозга. Ответ:

Слепота.

В 17 поле коры головного мозга у человека

находится

корковое ядро зрительного анализатора

(на берегах шпор борозды затылочной

доли мозга).

азовите

основной симптом поражения поля 17 по

Бродману

в коре

головного мозга. Ответ:

Слепота.

В 17 поле коры головного мозга у человека

находится

корковое ядро зрительного анализатора

(на берегах шпор борозды затылочной

доли мозга). -

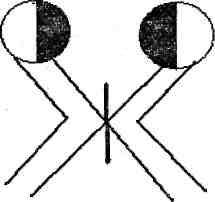

При исследовании полей зрения у больного обнаружен картина, изображенная на схеме. В каком месте поврежден зрительный тракт? Ответ: Такое изменение полей зрения называется битемпоральной гемианопсией. Оно бывает при фронтальном повреждении перекреста зрительных нервов (хиазмы).

-

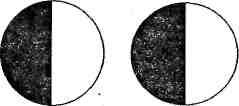

П

ри

исследовании полей зрения у человека

обнаружена

картина, изображенная на схеме. В каком

месте зрительного тра находится

повреждение? Ответ:

Подобная

картина изменения поля зрения наблюдается

при повреждении левого зрительного

тракта после перекреста.

ри

исследовании полей зрения у человека

обнаружена

картина, изображенная на схеме. В каком

месте зрительного тра находится

повреждение? Ответ:

Подобная

картина изменения поля зрения наблюдается

при повреждении левого зрительного

тракта после перекреста.

-

У больного имеется повреждение левого зрительного нерва. Нарисуйте картину изменения полей зрения. Ответ: При повреждении левого зрительного нерва будет полное ймпадение поля зрения левого глаза.

-

У больного поврежден зрительный тракт справа после перекреста (хиазмы). Нарисуйте картину изменения полей зрения. Ответ: В этом случае будет наблюдаться правосторонняя гомонимная гемианопсия, т. е. выпадение правых половин поля зрения на обеих обеих глаз

-

Величина изображения человека на сетчатке другого человека равна 1 мм. Рост первого 170 см. Рассчитайте, на каком расстоянии друг от друга они находятся? Ответ: Расстояние от сетчатки глаза до узловой нити глаза принять за 15 мм. Величина изображения на сетчатке меньше предмета во столько раз, во сколько расстояние от сетчатки до узловой точки глаза меньше расстояния от этой точки до предмета. Отсюда легко рассчитать, что расстояние между людьми 25,5 м.

-

При экспериментальном исследовании определили, что критическая частота слияния мельканий (КЧСМ) является более низкой для слабых вспышек света. Измерили раздельно КЧСМ для палочек и колбочек. Объясните, в каком случае величина КЧСМ оказалась выше? Ответ: Палочки более активны при низкой интенсивности освещения, а колбочки – при высокой. Поэтому КЧСМ для палочек будет ниже, а для колбочек – выше.

-

Объясните, почему под водой лучше видно в маске, чем без нее? Ответ: Показатели преломления воды, роговицы и среды глаза примерно одинаковы, а глаз приспособлен для хода лучей в системе «воздух-роговица». Поэтому воздушная камера, помещенная перед глазами, улучшает зрение под водой

-

Объясните, почему, рассматривая предмет, человек приближает его к глазам? Ответ: При приближении предмета к глазу возрастает размер его изображения на сетчатке глаза.

-

Человек смотрит прямо перед собой. Объясните, в каком случае он сможет раньше заметить движущийся мимо глаза на расстоянии 2 м предмет - когда он перемещается сверху вниз или справа налево? Ответ: Так как размер поля зрения в горизонтальной плоскости снаружи больше, чем в вертикальной сверху, то раньше в поле зрении человека окажется предмет, движущийся слева направо.

-

Объясните, на основании каких признаков человек судит о направлении и скорости движения предметов, удаляющихся от него? Ответ: На основании скорости изменения величины изображение предмета на сетчатке и его четкости.

-

Объясните, в чем принципиальное различие механизмов фокусировки изображения глаза и фотоаппарата? Ответ: В фотоаппарате для наведения на резкость изменяется расстояние от линзы до световоспринимающего слоя фотопленки, а в глазу наведение на резкость связано с изменением кривизны хрусталика при неизменном расстоянии от узловой точки глаза до световоспринимающего слоя сетчатки.

-

Объясните, почему дальнозоркие люди для того, чтобы прочесть текст, отодвигают его от себя? Ответ: При этом достигается лучшее фокусирование изображения на сетчатку.

-

Два человека страдают дальнозоркостью и носят очки. Какой вопрос (один и тот же) нужно им задать, дабы убедиться, что причина дальнозоркости у них одинаковая или разная? Ответ: Причиной дальнозоркости может быть или слишком короткая продольная ось глаза, или ослабление аккомодации в пожилом возрасте. Поэтому вопрос должен звучать примерно так «носили ли Вы очки в молодости?»

-

При рассматривании звезд ночного неба, человек может увидеть относительно слабо светящиеся звезды, используя периферическое зрение. Объясните механизм данного явления. Ответ: Боковое зрение обеспечивается палочками, а центральное – колбочками, расположенными в центре сетчатки. Более чувствительны к свету палочки. Следовательно, благодаря им человек может видеть и относительно слабо светящиеся звезды. Таким образом, используя боковое зрение (периферические зоны сетчатки), можно увидеть больше звезд, чем только центральным зрением.

-

Если бы размеры колбочек были в несколько раз больше, чем на самом деле, объясните, как изменилась бы при этом острота зрения? Ответ: Для того, чтобы лучи от двух максимально сближенных точек воспринимались раздельно (это и характеризует остроту зрения), необходимо, чтобы они попали на разные колбочки, разделенные хотя бы одной невозбужденной. По условию задачи возможности для этого уменьшились бы и, следовательно, острота зрения знизилась.

-

У испытуемого вызвали рефлекс Данини – Ашнера (глазо-сердечный) при открытых глазах. Он заявил, что при этом предметы стали двоиться. Объясните, свидетельствует ли это о какой-то патологии? Ответ: Если одно глазное яблоко деформировано, или деформированы оба, но в разной степени, то лучи, идущие от одной и той же точки, попадают на неидентичные (диспарантные) точки обеих сетчаток. В естественных условиях это происходит, если лучи идут от разных точек. Поэтому и возникает при надавливании ощущение двух предметов. Без надавливания лучи от одной и той же точки попадают на идентичные элементы обеих сетчаток и человек получает изображение одной точки.Т.о. данное явление не свидетельствует о патологии.

-

В сетчатке глаза имеются биполярные клетки, которые обеспечивают связь фоторецепторов (палочек) с зрительными центрами, находящимися в мозге. Каждая из этих клеток может образовывать синапсы с несколькими палочками. Данное явление называется синаптической конвергенцией. Оно способствует повышению чувствительности глаза к слабому свету. Объясните, почему это происходит? Ответ: При действии слабого света рецепторный потенциал, возникающий в одной отдельной палочке, может оказаться слишком слабым, чтобы возбудить биполярную клетку и вызвать ПД, распространяющийся по зрительному нерву. Если же биполярная клетка подвергается воздействию рецепторных потенциалов одновременно от нескольких палочек, то происходит пространственная суммация, обеспечивающая возникновение ПД даже при слабом световом воздействии.

-

Ночью предметы видны лучше, если не смотреть прямо на них. Объясните это явление. Ответ: В случае прямого взгляда на предметы свет проходит вдоль оптической оси глаза и падает на сетчатку в центральной ямке. В случае непрямого взгляда на предметы свет падает на периферические участки сетчатки. Именно в них находятся палочки, обладающие более высокой чувствительностью к слабому свету.

-

В сетчатке глаза лягушки есть специальные детекторы, четко выделяющие движущийся предмет, но неподвижные объекты лягушка просто не видит. Объясните, каким способом можно производить кормление подопытных лягушек, находящихся в условиях лаборатории и не имеющих доступа к подвижным насекомым, составляющим основу их рациона. Ответ: Необходимо сконструировать специальные кормушки в виде небольшой вращающейся карусели, по периметру которой расположить пищу.

-

Глаз человека подобно глазу лягушки, также перестает видеть неподвижную точку, если она хотя бы несколько секунд действует на одни и те же элементы сетчатки. Объясните, какой механизм активизируется в зрительном анализаторе человека, чтобы сохранить возможность видеть неподвижные предметы. Ответ: глазное яблоко человека постоянно совершает очень мелкие, так называемые саккадические скачки. Благодаря этому изображение неподвижной светящейся точки все время попадает на различные элементы сетчатки. В специальных экспериментах были зарегистрированы такие постоянные микроперемещения глазного яблока при рассматривании тех или иных неподвижных предметов.

-

У дальнозоркого человека отсутствуют очки, а ему необходимо прочесть всего несколько слов. Объясните, как это сделать, не используя никаких приспособлений? Ответ: Для того чтобы увеличить глубину резкости при фотографированиии, т. е., обеспечить отчетливое изображение и близких, и удаленных предметов, объектив диафрагмируют, то есть, суживают его диаметр. В случае с человеческим глазом необходимо смотреть на текст через небольшое отверстие в бумаге или через окошко, образованное большими и указательными или средними пальцами обеих рук.

-

В естественных условиях благодаря саккадическим скачкам глазного яблока изображение падает на разные фоторецепторы и человек может видеть неподвижные предметы. Объясните, как экспериментальным путем доказать, что при раздражении одни и тех же фоторецепторов уже через несколько секунд они перестают генерировать возбуждение? Ответ: Устранить саккадические скачки невозможно. Необходимо, чтобы предмет перемещался вместе с глазным яблоком. Для этого на роговицу приклеивают микролампочку. Ее свет будет падать на одни и те же фоторецепторы независимо от скачков глазного яблока. И тогда после включения лампочки испытуемый перестает ее видеть уже через несколько секунд.

-

При переходе из темного помещения на яркий свет или наоборот проходит некоторое время, пока глаза приспособятся к новым условиям освещения. Адаптация к темноте протекает дольше, чем к яркому свету. Объясните, почему? Ответ: На ярком свету работают колбочки, а в сумерках (темноте) – палочки. На свету родопсин распадается, а в темноте синтезируется. При воздействии света после темноты колбочки повышают свою возбудимость значительно быстрее, чем палочки и количество родопсина больше в результате его темнового синтеза. При воздействии темноты после света палочки повышают свою возбудимость медленно и количество родопсина, необходимого для восприятия света, меньше из-за его распада при предшествующем действии света. Эти два обстоятельства и объясняют, почему темновая адаптация протекает медленней, чем световая

-

Если слезные железы перестают функционировать, то роговая оболочка пересыхает и подвергается различным заболеваниям, что может привести к слепоте. Предложите способы компенсации отсутствия слезной жидкости у такого человека. Ответ: 1. Применять в виде капель искусственное орошение роговицы. 2. Применять автоматические устройства по регулярному оршению роговицы. 3. Запатентованый хирургический способ подшивки в конъюнктивальную полость протока околоушной железы.

-

В отличие от других тканей глаза хрусталик в течение жизни у многих людей постепенно дегенерирует. Это может привести к помутнению его – катаракте. Потребуется операция. Объясните, почему такие изменения свойственны именно хрусталику (и роговице) в большей степени, чем другим тканям глаза? Ответ: Роговица и хрусталик должны быть прозрачными и пропускать свет. Если бы их питание происходило, как и везде, через капилляры, то из-за красного цвета крови мы бы постоянно видели красную пелену. Поэтому прозрачные ткани глаза получают все, что им нужно, не через кровь, а из внутриглазной жидкости, заполняющей переднюю камеру глаза. В нее же удаляются продукты обмена. Все это осуществляется путем диффузии. Такой тип питания менее надежен, чем при помощи кровоснабжения. Поэтому в хрусталике и роговице чаще возникают возрастные нарушения метаболизма, приводящие к их помутнению

-

Перед Вами несколько человек. Как определить, кому из них была сделана операция по поводу удаления катаракты? Ответ: Сущность операции в том, что удаляют помутневший и не пропускающий свет хрусталик. Главная роль хрусталика – обеспечение аккомодации. Максимальная ее сила – 10 диоптрий. Если удаленный хрусталик не заменен искусственным, то для компенсации его отсутствия приходится носить очки с очень сильными линзами.