- •Эпителиальные ткани

- •Рыхлая волокнистая неоформленная соединительная ткань

- •Плотная волокнистая неоформленная соединительная ткань

- •Плотная волокнистая оформленная соединительная ткань

- •Хрящевая ткань

- •Костная ткань

- •Перихондральное окостенение

- •Белая жировая ткань

- •Бурая жировая ткань

- •Белая жировая ткань

- •Бурая жировая ткань

- •Межклеточное вещество

- •Пигментная соединительная ткань

- •Студенистая соединительная ткань

- •Ретикулярная соединительная ткань

- •Пигментная соединительная ткань

- •Студенистая соединительная ткань

- •Ретикулярная соединительная ткань

- •Мышечная ткань

- •Классификация, строение и функции нейронов. Нейроглия

- •1. По форме тела:

- •3. По медиатору, выделяемому нейроном в синапсе:

- •4. По функциям:

- •5. По физиологической роли:

- •Обзор: глия

- •Глиальные клетки общаются с нейронами

- •Глиальные клетки общаются друг с другом

- •Атф как химический посредник

- •Аксоны определяют судьбу глиальных клеток

- •Вырываясь из путнейронных сетей

Мышечная ткань

Мышечная ткань (textus musculdris) имеет способность к сокращению. Обеспечивают двигательные функции элементов мышечной ткани специальные органеллы - миофибриллы (myofibrillae). Существуют три вида мышечной ткани: поперечнопосмугована скелетная мышечная ткань, сердечная поперечнопосмугована мышечная ткань, гладкая мышечная ткань. Кроме того, в организме человека выделяют мышечную ткань эпидермального происхождения - миоепителиальни клетки, а также гладкие мышцы радужки глаза, расширяют и сужают зрачок, которые развиваются из нервной трубки. Поперечно-исполосованная скелетная мышечная ткань (textus musculdris transversostriatus skeleti) образована из цилиндрических поперечнопосмугованих мышечных волокон длиной до 140 мм и толщиной до 0,1 мм. Каждое поперечнопосмуговане мышечное волокно представлено комплексом, состоящим из миосимпласту и миосателитоцитив, покрытых общей оболочкой - сарколемою (от греческого sarcos - мясо). Во сарколемою в цитоплазме (саркоплазмой) мышечного волокна располагается много ядер эллипсоидной формы, которые содержат по 1-2 ядрышка и элементы гранулярных эндоплазматической сетки. Центриоли отсутствуют. Почти вся саркоплазмой заполнена специальными органеллами - миофибриллы (рис. 1.), расположенных вдоль мышечного волокна, их диаметр составляет 1-2 мкм. Между миофибриллы залегают многочисленные митохондрии и дольки гликогена. Саркоплазмой богатая белком миоглобином, который по молекулярному составу подобен гемоглобина, он может связывать кислород. В зависимости от толщины волокон, содержания в них миофибрилл и саркоплазмой различают красные и белые поперечнопосмуговани мышечные волокна. Красные волокна богаты саркоплазмой, миоглобином и митохондриями. Но они тонкие, миофибрилл мало и они расположены группами. В красных мышечных волокнах окислительные процессы проходят интенсивно, чем у белых, высшее активность сукцинатдегидрогеназы и больше гликогена. Самым толстым есть белые поперечнопосмуговани мышечные волокна, они содержат меньше саркоплазмой, миоглобина и митохондрий, но миофибрилл в них больше и расположены они равномерно. Такая структура мышечных волокон предопределяет соответствующую их функцию. Так, белые мышечные волокна сокращаются быстрее, но быстрее "устают". Красные мышечные волокна сокращаются медленнее, но долго остаются в сокращенном (рабочем) состоянии. В мышцах организма человека есть оба типа волокон. В зависимости от функции мышцы в нем преобладает тот или иной тип волокон. Мышечные волокна имеют поперечную исчерченность: темные анизотропные диски А (полоски А) чередуются со светлыми изотропным дисками I (полосками I). Диск А разделен светлой зоной (полосой Н), в центре которой проходит мезофрагма (М-линия). Диск И разделен темной Z-линией (телофрагмою). Мышечные волокна содержат сократительная элементы - миофибриллы, состоящие из толстых (миозинових) миофиламентив диаметром 10-15 нм и длиной 1,5 мкм, соответствующие дискам А, и тонких (актинових) филаментов диаметром 5-8 нм и длиной 1 мкм , соответствующие дискам I и прикрепляются к телофрагмы. Участок миофибриллы, расположенной между двумя телофрагмамы, называется саркомером - сократительной единицей, длина которой примерно 2,5 мкм (рис.2). Границы саркомерив всех миофибрилл в одном мышечном волокне совпадают, поэтому возникает эффект периодической поперечной смугастости, которая хорошо заметна на продольных срезах мышечного волокна. На поперечных срезах мышечного волокна миофибриллы имеют вид темных круглых точек на фоне светлой цитоплазмы. На електронограме хорошо видно чередование темных анизотропных (диск А) и светлых изотропных (диск I) полосок с продольными миофиламентамы, а также светлую зону (полоска Н), разделенную мезофрагмою, многочисленные митохондрии, элементы агранулярный эндоплазматической сетки. В "расслабленной" миофибрилл только концы тонких актиновых филаментов входять между толстыми миозиновимы филаменты, при "сокращенной" миофибрилл зона перекрытия актинових и миозинових филаментов увеличивается вплоть до полного исчезновения изотропного диска. Вокруг толстого миозинового филаменты расположены шесть тонких актиновых филаментов. Каждая Миофибриллы окружена агранулярною эндоплазматической сеткой, которая состоит из сетчатого и трубчатого элементов. Первые окружают центральную часть саркомера в виде авоськи, вторые охватывают большую часть саркомера с обеих сторон от сетчатого элемента. Трубчатые элементы эндоплазматической сетки переходят по бокам диска А в терминальные цистерны. На пределе между дисками А да и сарколемма вгибается и образует Т-трубочки (поперечные трубочки), которые разветвляются в середине волокна и анастомозируют между собой только в продольном направлении На поверхности сарколеммы видно отверстия Т- трубочек. Две терминальных цистерны и поперечная трубочка контактируют между собой, образовывая триады. Пространства, которые окружают саркомери, соединяются между собой. Мускульное сокращение - это результат скольжения тонких (актинах) филаментов относительно толстых (миозинових), в результате чего длина филаментов изменяется. В состав мускульного волокна, кроме миосимпласту, входят миосателитоцити (myosatellitocytus). Это сплощені клетки, какие расположенные в поверхностных участках волокна между базальной мембраной и сарколеммой. Большие ядра этих клеток более богаты хроматином, чем ядра миосимпластив. В цитоплазме миосателитоцита есть центросома, но мало органелл. Они способны к синтезу ДНК и митотического разделения. Миосателитоцити является камбиальными клетками поперечно полосатой скелетной мускульной ткани, которые обеспечивают ее рост и регенерацию. Гладкая мускульная ткань (textus muscularis glaber) состоит из гладких мускульных клеток - миоцитов (лейомиоцитов), которые располагаются в стенках кровеносных и лимфатических сосудов, полых внутренних органах, в соединительной оболочке глаза, в дерме. Гладкие миоциты - удлинены веретенообразные клетки длиной от 50 до 200 мкм, толщиной от 5 до 15 мкм, в которых отсутствует поперечная полосатость (рис. 3). Миоциты располагаются группами так, что их заостренные концы входят между двумя соседними клетками. Каждый миоцит окружен базальной мембраной из коллагеновых и ретикулярных микрофибрилл, между которыми проходять эластичные волокна. В участках межклеточных контактов - нексусив - базальная мембрана отсутствует. Удлинено палочкоподобное ядро длиной 10-25 мкм с четким ядрышком расположено в центральной части клетки. При сокращении клетки ядро закручивается и набирает формы штопора. В цитоплазме миофиламент расположен продольно. Лишь около полюсов ядра миофиламент в цитоплазме отсутствующие, но там залегают органеллы. Изнутри к цитолеми прикрепляются веретенообразные плотные тельца (тельца прикрепления), они располагаются и в цитоплазме миоцита. В гладком миоците еще есть плотные пластинки эллипсоидной формы, образованные из белка осактинину их длина достигает Из мкм, а толщина 0,2-0,5 мкм, расстояние между пластинками составляет 1-3 мкм. Там, где размещены плотные тельца, микропиноцитозни пузырьки отсутствуют. В цитоплазме гладких миоцитов является миофиламенты трех типов: тонкие Актиновые диаметром 3-8 нм, прикрепляемые к плотных телец; промежуточные миофиламенты толщиной около 10 нм, которые образуют пучки, которые соединяют между собой соседние плотные тельца; толстые короткие миозином филаменты диаметром 15 -17 нм. Группа гладких миоцитов, что окружена соединительной тканью, иннервуеться обычно одним нервным волокном. Нервный импульс передается из одной мышечной клетки на другую по межклеточных контактах. Эти мышцы сокращаются автоматически, без воли человека. В "расслабленном" миоцитов между актиновимы филаменты расположены одиночные короткие миозином. При сокращении миоциты актиновые филаменты заходят между миозина, подтягивая и сближая тельца прикрепления, а плазмолема деформируется (рис. 4). Движения одних плотных телец передаются другим с помощью промежуточных филаментов, что вызывает синхронное сокращение миоцитов. Гладкие мышцы сокращаются медленно, ритмично, долго могут быть в состоянии сокращения (тонические сокращения) и не уставать. Гладкая мускулатура имеет большую силу сокращения (сокращения матки при родах) и пластичность. Сердечная мышечная ткань (textus muscularis cardiacus) по строению и функцией несколько отличается от скелетной поперечнопосмугованои мышечной ткани. Она состоит из сердечных миоцитов - кардиомиоцитов (myocytus cardiacus). Кардиомиоциты иннервируются автономной (вегетативной) нервной системой, сердечные мышцы сокращаются независимо от воли человека, автоматически. Кардиомиоциты есть двух видов: сократительные (типичные) и ведущие (атипичные), которые образуют проводящую систему сердца. Сократительные кардиомиоциты - это клетки неправильной цилиндрической формы длиной 100-150 мкм и диаметром 10-20 мкм (рис. 5). Некоторые клетки, особенно предсердно кардиомиоциты, имеют отростки. Каждый кардиомиоцит имеет 1-2 удлиненных ядра, находящиеся в центре клетки и окруженные продольно расположенными миофибриллы. У полюсов ядра является удлиненные пространства саркоплазмой, не содержащую миофибрилл. В кардиомиоцитах намного больше саркоплазмой и меньше миофибрилл по сравнению со скелетными поперечно исполосованная мышечной волокнами, но многие крупные митохондрий, расположенных группами между миофибриллы. Сарколема кардиомиоцитов имеет толщину примерно 9 нм, в ней есть многочисленные микропиноцитозные пузырьки и инвагинации. По строению миофибриллы кардиомиоцитов подобные миофибрилл скелетных поперечно исполосованная мышечных волокон. Сарколема кардиомиоцитов также формирует Т-трубочки, вблизи которых сосредоточены скопление цистерн агранулярный эндоплазматической сети, однако триады выражены менее четко. Характерной структурной признаку кардиомиоцитов особенности соединения их между собой в области вставишь дисков. На гистологических препаратах они имеют вид поперечных извилистых темных полосок - это границы между клетками. На электронных микрофотографиях вставной диск на продольном разрезе имеет вид ступенек. В поперечных участках вставного диске есть два типа межклеточного сообщения: десмосомы, обеспечивающих прочность связи между клетками, - в этих участках до сарколемы прикрепляются тонкие миофиламенты, а также есть небольшие щелевые контакты. В продольных участках вставного диска есть много больших щелевых контактов, которые обеспечивают проведение нервных импульсов на типичные кардиомиоциты. Между кардиомиоциты в ендомизии расположены кровеносные капилляры. Ведущие (атипичные) кардиомиоциты образуют проводящую систему сердца. Есть три типа ведущих кардиомиоцитов, которые отличаются между собой по морфологическими и функциональным признакам. Первый тип - пейсмейкерни клетки (Р-клетки), которые являются водителями ритма сердечных сокращений, они расположены в центре синусно-предсердного узла. Это небольшие клетки полигональной формы, но с большим ядром диаметром 8-10 мкм, в саркоплазмой очень мало неупорядоченных миофибрилл. Второй тип - переходные клетки, которые передают возбуждение от Р-клеток в клетки ведущего пучка и сократительную кардиомиоцитов. Эти клетки расположены на периферии синусно-предсердного узла и в предсердно-желудочковой узле. Переходные клетки являются удлиненными и тонкими, в саркоплазмой также мало миофибрилл. Третий тип клеток формирует ведущий пучок и его ножки, они передают возбуждение от переходных клеток к сократительную кардиомиоцитов желудочков сердца. Это самые "светлые" клетки цилиндрической формы с диаметром до 15 мкм, миофибрилл также мало. Миоэпителиоциты - это клетки со многими отрастками, в цитоплазме которых есть сократительные филаменты, состоящие из мышечных белков. Миоепителиоциты окружают начальные отделы экзокринных желез и, сокращаясь, способствуют выведению секрета Мионевроциты радужки глаза, которые являются производными нейроектодермы, образуют мышцу- сужения зрачка и мьязорозширювач зрачки. Миоепителиоциты и мионевроциты иннервируются автономной (вегетативной) нервной системой.

Рис.

1. Поперечнопосмугована скелетная

мышечная ткань.

А - строение поперечно

полосатого мышечного волокна

(миосимпласта); Б - поперечно полосатые

мышечные волокна (миосимпласта). 1. -

мышечное волокно. 2.- миофибрила. 3. -

миофиламенты. 4. - ядра мышечных волокон.

Рис.

1. Поперечнопосмугована скелетная

мышечная ткань.

А - строение поперечно

полосатого мышечного волокна

(миосимпласта); Б - поперечно полосатые

мышечные волокна (миосимпласта). 1. -

мышечное волокно. 2.- миофибрила. 3. -

миофиламенты. 4. - ядра мышечных волокон.

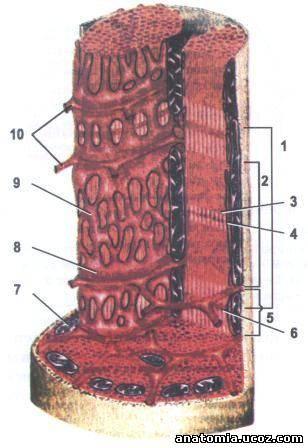

Рис. 2. Строение двух миофибрилл мускульного волокна 1 - саркомер; 2 - полоска А (диск А); 3 - полоска Н; 4 - М-линия (мезофрагма) внутри полоски Н; 5 - диск И (полоска И); 6 - телофрагма (Z-линия) внутри диска И; 7 - митохондрия; 8 - терминальная (конечная) цистерна; 9 - саркоплазматическая сетка;

10- поперечные трубочки.

Рис. 3 Построение гладкой мышечной ткани.

1. - миоцит.

2.- миофибрилы в саркоплазме.

3. - ядро миоцита.

4.- сарколема.

5. - ендомизий.

6. - нерв.

7.- кровеносный капилляр.

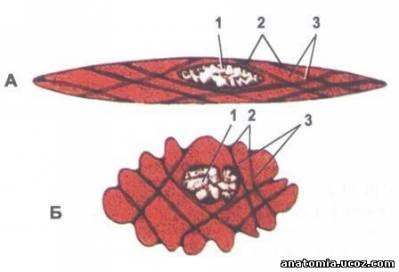

Рис. 4. Гладкая мышечная клетка (миоциты) А - в расслабленном состоянии; Б - в сокращенном состоянии; 1 - ядро; 2 - плотные тельца, прикрепленные к цитолемы (тельца прикрепления); 3 - промежуточные миофиламенты.

Рис.

5. Строение сократительной кардиомиоцитов

1

- базальная мембрана; 2 - окончание

миофиламентив на цитолеми кардиомиоциты;

3 - вставной диск между кардиомиоциты;

4 - саркоплазматическая сеть, 5 - митохондрии

(саркосомы); 6 - миофиламенты; 7 - диск А

(анизотропная полоска); 8 - диск I (

изотропная полоска); 9 - саркоплазмой.

Рис.

5. Строение сократительной кардиомиоцитов

1

- базальная мембрана; 2 - окончание

миофиламентив на цитолеми кардиомиоциты;

3 - вставной диск между кардиомиоциты;

4 - саркоплазматическая сеть, 5 - митохондрии

(саркосомы); 6 - миофиламенты; 7 - диск А

(анизотропная полоска); 8 - диск I (

изотропная полоска); 9 - саркоплазмой.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

сложная сеть структур, пронизывающая весь организм и обеспечивающая саморегуляцию его жизнедеятельности благодаря способность реагировать на внешние и внутренние воздействия (стимулы). Основные функции нервной системы - получение, хранение и переработка информации из внешней и внутренней среды, регуляция и координация деятельности всех органов и органных систем. У человека, как и у всех млекопитающих, нервная система включает три основных компонента: 1) нервные клетки (нейроны); 2) связанные с ними клетки глии, в частности клетки нейроглии, а также клетки, образующие неврилемму; 3) соединительная ткань. Нейроны обеспечивают проведение нервных импульсов; нейроглия выполняет опорные, защитные и трофические функции как в головном, так и в спинном мозгу, а неврилемма, состоящая преимущественно из специализированных, т.н. шванновских клеток, участвует в образовании оболочек волокон периферических нервов; соединительная ткань поддерживает и связывает воедино различные части нервной системы. Нервную систему человека подразделяют по-разному. Анатомически она состоит из центральной нервной системы (ЦНС) и периферической нервной системы (ПНС). ЦНС включает головной и спинной мозг, а ПНС, обеспечивающая связь ЦНС с различными частями тела, - черепно-мозговые и спинномозговые нервы, а также нервные узлы (ганглии) и нервные сплетения, лежащие вне спинного и головного мозга.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА

Нейрон. Структурно-функциональной единицей нервной системы является нервная клетка - нейрон. По оценкам, в нервной системе человека более 100 млрд. нейронов. Типичный нейрон состоит из тела (т.е. ядерной части) и отростков, одного обычно неветвящегося отростка, аксона, и нескольких ветвящихся - дендритов. По аксону импульсы идут от тела клетки к мышцам, железам или другим нейронам, тогда как по дендритам они поступают в тело клетки. В нейроне, как и в других клетках, есть ядро и ряд мельчайших структур - органелл (см. также КЛЕТКА). К ним относятся эндоплазматический ретикулум, рибосомы, тельца Ниссля (тигроид), митохондрии, комплекс Гольджи, лизосомы, филаменты (нейрофиламенты и микротрубочки).

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ НЕЙРОН

Нервный импульс. Если раздражение нейрона превышает определенную пороговую величину, то в точке стимуляции возникает серия химических и электрических изменений, которые распространяются по всему нейрону. Передающиеся электрические изменения называются нервным импульсом. В отличие от простого электрического разряда, который из-за сопротивления нейрона будет постепенно ослабевать и сумеет преодолеть лишь короткое расстояние, гораздо медленнее "бегущий" нервный импульс в процессе распространения постоянно восстанавливается (регенерирует). Концентрации ионов (электрически заряженных атомов) - главным образом натрия и калия, а также органических веществ - вне нейрона и внутри него неодинаковы, поэтому нервная клетка в состоянии покоя заряжена изнутри отрицательно, а снаружи положительно; в результате на мембране клетки возникает разность потенциалов (т.н. "потенциал покоя" равен примерно -70 милливольтам). Любые изменения, которые уменьшают отрицательный заряд внутри клетки и тем самым разность потенциалов на мембране, называются деполяризацией. Плазматическая мембрана, окружающая нейрон, - сложное образование, состоящее из липидов (жиров), белков и углеводов. Она практически непроницаема для ионов. Но часть белковых молекул мембраны формирует каналы, через которые определенные ионы могут проходить. Однако эти каналы, называемые ионными, открыты не постоянно, а, подобно воротам, могут открываться и закрываться. При раздражении нейрона некоторые из натриевых (Na+) каналов открываются в точке стимуляции, благодаря чему ионы натрия входят внутрь клетки. Приток этих положительно заряженных ионов снижает отрицательный заряд внутренней поверхности мембраны в области канала, что приводит к деполяризации, которая сопровождается резким изменением вольтажа и разрядом - возникает т.н. "потенциал действия", т.е. нервный импульс. Затем натриевые каналы закрываются. Во многих нейронах деполяризация вызывает также открытие калиевых (K+) каналов, вследствие чего ионы калия выходят из клетки. Потеря этих положительно заряженных ионов вновь увеличивает отрицательный заряд на внутренней поверхности мембраны. Затем калиевые каналы закрываются. Начинают работать и другие мембранные белки - т.н. калий-натриевые насосы, обеспечивающие перемещение Na+ из клетки, а K+ внутрь клетки, что, наряду с деятельностью калиевых каналов, восстанавливает исходное электрохимическое состояние (потенциал покоя) в точке стимуляции. Электрохимические изменения в точке стимуляции вызывают деполяризацию в прилегающей точке мембраны, запуская в ней такой же цикл изменений. Этот процесс постоянно повторяется, причем в каждой новой точке, где происходит деполяризация, рождается импульс той же величины, что и в предыдущей точке. Таким образом, вместе с возобновляющимся электрохимическим циклом нервный импульс распространяется по нейрону от точки к точке. Нервы, нервные волокна и ганглии. Нерв - это пучок волокон, каждое из которых функционирует независимо от других. Волокна в нерве организованы в группы, окруженные специализированной соединительной тканью, в которой проходят сосуды, снабжающие нервные волокна питательными веществами и кислородом и удаляющие диоксид углерода и продукты распада. Нервные волокна, по которым импульсы распространяются от периферических рецепторов к ЦНС (афферентные), называют чувствительными или сенсорными. Волокна, передающие импульсы от ЦНС к мышцам или железам (эфферентные), называют двигательными или моторными. Большинство нервов смешанные и состоят как из чувствительных, так и из двигательных волокон. Ганглий (нервный узел) - это скопление тел нейронов в периферической нервной системе. Волокна аксонов в ПНС окружены неврилеммой - оболочкой из шванновских клеток, которые располагаются вдоль аксона, как бусины на нити. Значительное число этих аксонов покрыто дополнительной оболочкой из миелина (белково-липидного комплекса); их называют миелинизированными (мякотными). Волокна же, окруженные клетками неврилеммы, но не покрытые миелиновой оболочкой, называют немиелинизированными (безмякотными). Миелинизированные волокна имеются только у позвоночных животных. Миелиновая оболочка формируется из плазматической мембраны шванновских клеток, которая накручивается на аксон, как моток ленты, образуя слой за слоем. Участок аксона, где две смежные шванновские клетки соприкасаются друг с другом, называется перехватом Ранвье. В ЦНС миелиновая оболочка нервных волокон образована особым типом глиальных клеток - олигодендроглией. Каждая из этих клеток формирует миелиновую оболочку сразу нескольких аксонов. Немиелинизированные волокна в ЦНС лишены оболочки из каких-либо специальных клеток. Миелиновая оболочка ускоряет проведение нервных импульсов, которые "перескакивают" от одного перехвата Ранвье к другому, используя эту оболочку как связующий электрический кабель. Скорость проведения импульсов возрастает с утолщением миелиновой оболочки и колеблется от 2 м/с (по немиелинизированным волокнам) до 120 м/с (по волокнам, особенно богатым миелином). Для сравнения: скорость распространения электрического тока по металлическим проводам - от 300 до 3000 км/с. Cинапс. Каждый нейрон имеет специализированную связь с мышцами, железами или другими нейронами. Зона функционального контакта двух нейронов называется синапсом. Межнейронные синапсы образуются между различными частями двух нервных клеток: между аксоном и дендритом, между аксоном и телом клетки, между дендритом и дендритом, между аксоном и аксоном. Нейрон, посылающий импульс к синапсу, называют пресинаптическим; нейрон, получающий импульс, - постсинаптическим. Синаптическое пространство имеет форму щели. Нервный импульс, распространяющийся по мембране пресинаптического нейрона, достигает синапса и стимулирует высвобождение особого вещества - нейромедиатора - в узкую синаптическую щель. Молекулы нейромедиатора диффундируют через щель и связываются с рецепторами на мембране постсинаптического нейрона. Если нейромедиатор стимулирует постсинаптический нейрон, его действие называют возбуждающим, если подавляет - тормозным. Результат суммации сотен и тысяч возбуждающих и тормозных импульсов, одновременно стекающихся к нейрону, - основной фактор, определяющий, будет ли этот постсинаптический нейрон генерировать нервный импульс в данный момент. У ряда животных (например, у лангуста) между нейронами определенных нервов устанавливается особо тесная связь с формированием либо необычно узкого синапса, т.н. щелевого соединения, либо, если нейроны непосредственно контактируют друг с другом, плотного соединения. Нервные импульсы проходят через эти соединения не при участии нейромедиатора, а непосредственно, путем электрической передачи. Немногочисленные плотные соединения нейронов имеются и у млекопитающих, в том числе у человека. Регенерация. К моменту рождения человека все его нейроны и большая часть межнейронных связей уже сформированы, и в дальнейшем образуются лишь единичные новые нейроны. Когда нейрон погибает, он не заменяется новым. Однако оставшиеся могут брать на себя функции утраченной клетки, образуя новые отростки, которые формируют синапсы с теми нейронами, мышцами или железами, с которыми был связан утраченный нейрон. Перерезанные или поврежденные волокна нейронов ПНС, окруженные неврилеммой, могут регенерировать, если тело клетки осталось сохранным. Ниже места перерезки неврилемма сохраняется в виде трубчатой структуры, и та часть аксона, которая осталась связанной с телом клетки, растет по этой трубке, пока не достигнет нервного окончания. Таким образом восстанавливается функция поврежденного нейрона. Аксоны в ЦНС, не окруженные неврилеммой, по-видимому, не способны вновь прорастать к месту прежнего окончания. Однако многие нейроны ЦНС могут давать новые короткие отростки - ответвления аксонов и дендритов, формирующие новые синапсы.