- •1. Информация в развитии человека и общества

- •1.1. Информация и её проявления

- •1.1.1. Многозначность понятия «информация»

- •1.1.2. Информация как семантическое свойство материи

- •1.1.3. Носители информации

- •1.1.4. Представление информации

- •1.1.5. Функции информации

- •1.1.6. Классификация информации

- •1.2. Характеристики информации

- •1.2.1. Аспекты рассмотрения и адекватность информации

- •1.2.2. Классификация мер информации

- •1.2.3. Свойства информации

- •1.2.4. Параметры информации

- •Параметры информации

- •1.3. Факты, знания, сведения

- •1.3.1. О понятии «факт»

- •1.3.2. Свойства и типы знаний

- •1.3.3. Классификация знаний

- •1.3.4. Соотношение понятий «знания», «познания» и «сведения»

- •1.3.5. Материя, энергия, информация, знания и их связь

- •1.4. Информация и данные

- •1.4.1. Различие между понятиями «информация» и «данные»

- •1.4.2. Циклы жизни данных

- •1.4.3. Модели данных

- •1.5. Информационные процессы

- •1.5.1. Информационная деятельность и информация

- •1.5.2. Кодирование информации

- •1.5.3. Сбор информации

- •1.5.4. Хранение информации

- •1.5.5. Передача информации

- •1.5.6. Обработка информации

- •1.5.7. Защита информации

- •1.6. Полезность как основной критерий выбора информации

- •1.6.1. История теории полезности

- •1.6.2. Выбор и теория полезности

- •Расчет общей и предельной полезности товара

- •1.6.3. 0 Полезности информации

- •1.6.4. Критерии полезности информации

- •2. Хранение и поиск информации

- •2.1. Документ как форма представления информации

- •2.1.1. Что же такое документ?

- •2.1.2. Документы в профессиональной деятельности

- •2.1.3. Научный документ

- •2.1.4. Разновидности документов

- •2.1.5. Библиографическое описание как форма свертывания информации

- •2.1.6. Аннотация

- •2.2. Библиотека как информационно-поисковая система

- •2.2.1. Социальные функции библиотеки

- •2.2.2. Организационная структура библиотеки

- •2.2.3. Справочно-информационная деятельность библиотек

- •2.2.4. Библиографические указатели, каталоги и картотеки

- •2.2.5. Поиск документальных источников информации

- •3. Переход к новому информационному обществу

- •3.1. Информационное общество

- •3.1.1. На пути к новому «информационному обществу»

- •3.1.2. Определения понятия «информационное общество»

- •3.1.3. Критерии перехода к информационному обществу

- •3.1.4. Проблемы формирования информационного общества

- •3.2. Информационная среда общества

- •3.2.1. Формирование информационной среды

- •3.2.2. Составляющие информационной среды

- •3.2.3. Определение понятия «информационная среда»

- •3.2.4. Этапы развития информационной среды

- •3.2.5. Информационные коммуникации и обмен в обществе

- •3.3. Информатизация в развитии общества

- •3.3.1. Информационные революции и смена поколений эвм

- •3.3.2. Информатизация как сложный технический, технологический и социально-культурный процесс перехода к информационному обществу.

- •3.3.3. Социальные предпосылки и условия процесса информатизации

- •3.3.4. Социальные последствия информатизации

- •3.4. Информационные ресурсы общества

- •3.4.1. О понятии «информационные ресурсы»

- •3.4.2. Информационные ресурсы как форма представления знаний

- •3.4.3. Классификация информационных ресурсов

- •3.4.5. Проблемы в исследовании информационных ресурсов

- •3.4.6. Электронизация информационных ресурсов

- •3.5. Информационный потенциал общества

- •3.5.1. Структура информационного потенциала общества

- •3.5.2. Информационная техносфера

- •3.5.3. Информационные продукты и услуги

- •3.5.4. Информационный рынок и его структура

- •3.5.5. Информационный бизнес и информационная экономика

- •3.6. Информационные технологии

- •3.6.1. Понятия «технология» и «информационная технология»

- •3.6.2. Основные свойства информационных технологий

- •3.6.3. Соотношение понятий «информационная технология» и «информационная система»

- •3.6.4. Новая информационная технология

- •3.6.5. Инструментарий нит

- •3.6.6. Этапы развития инструментария технологий

- •3.6.7. Проблемы использования информационных технологий

- •1. Устаревание информационных технологий.

- •2. Методология использования информационной технологии. „

- •3.6.8. Виды информационных технологий

- •3.7. Человек в информационном обществе

- •3.7.1. Информационный образ жизни

- •3.7.2. Неравенство в информационном обществе

- •3.7.3. Информационная свобода личности

- •3.7.4. Информационная безопасность общества

- •3.7.5. Информационная преступность

- •3.7.6. Информационная война

- •3.8. Информационная культура личности

- •3.8.1. Взаимосвязь культуры и информации

- •3.8.2. От компьютерной грамотности к информационной культуре

- •3.8.3, Информационная культура

- •3.8.4. Информационная культура с точки зрения личностного и деятельностного подходов

- •3.8.5. Информационная культура общества и основные факторы ее развития

- •3.8.6. Компоненты информационной культуры личности

- •3.8.7. Структура информационной культуры

- •3.Требования к программному обеспечению.

- •4. Эффективность использования программного обеспечения

- •Оптимальная структура рабочих каталогов.

- •Профессиональное владение по.

- •3) Культуру самонастройки на общение и психоэмоциональной регуляции своего состояния;

- •3.8.8. Киберкультура и ее стратификация

- •4.2, Фиксация прочитанного текста

- •4.2.1. Виды записей и их выбор

- •2. План-схема.

- •4.2.2. Общепринятая система условных знаков

- •4.2.3. Оформление цитат и ссылок

- •5. Организаторские умения:

- •4.3. Самостоятельная работа с информацией

- •4.3.1. Оформление итогов работы

- •4.3.2. Изложение содержания самостоятельной научной работы

- •4.3.3. Оформление текстовой части самостоятельной работы

- •4.3.4. Реферат

- •6. Иллюстрация автором своих положений

- •7. Заключение, выводы автора

- •8. Выводы и оценки референта

2.2.2. Организационная структура библиотеки

Основное предназначение библиотеки заключается в хранении книг и т.п. документов. Отсюда и древнегреческое название библиотеки: bibliotheke (гр. biblion - книга, theke - хранилище), т.е. книгохранилище.

В библиотековедении существует большое количество определений понятия «библиотека». Под библиотекой понимается специальное учреждение, осуществляющее индивидуальное по форме организации обеспечение общественных потребностей в информации, сосредоточенных в форме публикаций (библиотечного фонда). Библиотека - это информационная система, предоставляющая в распоряжение общества сконцентрированные в ней информационные ресурсы. Согласно Федеральному закону «О библиотечном деле» (1994 г.), библиотека - это «информационное, культурное, образовательное учреждение, располагающее организованным фондом тиражированных документов и предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим лицам».

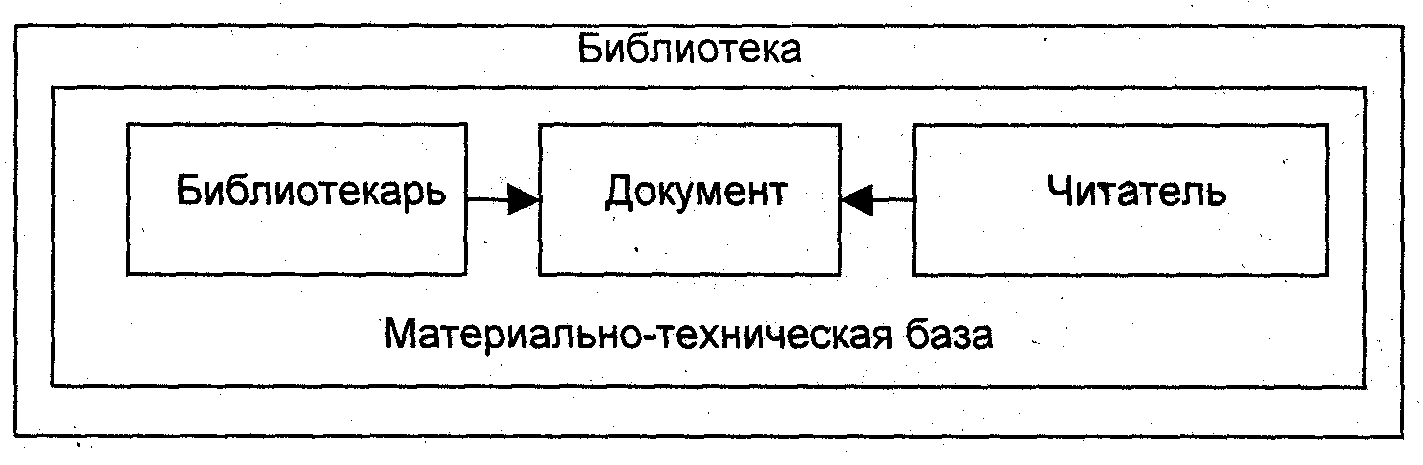

Среди исходных, изначально (генетически) присущих, обязательных и постоянных в каждой библиотеке выделяются следующие элементы: документ (книга, публикация), читатель (пользователь), библиотекарь и материально-техническая база (рис. 2.8.).

Рис. 2.8. Организационная структура библиотеки

Документ. Читатель библиотеки, как правило, имеет дело только с той частью информации, которая определенным образом объективирована, или материализована. Наиболее распространенной, формой ее материализации является документ - материальный объект (например, бумага, магнитная лента, дискета, лазерный диск, пергамент, папирус, глиняная табличка и т.п.), содержащий закрепленную на нем информацию и предназначенный для ее хранения и передачи. В более широком и юридическом смысле под документом понимается зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими идентифицировать ее. Термин «документ» входит в понятийный аппарат библиотековедения, поскольку в подавляющем большинстве случаев библиотечные процессы связаны не столько с устной информацией, сколько с информацией, имеющей форму одной из разновидностей документа - публикации.

Публикация - это документ, размноженный любым способом (включая электронные), который независимо от тиража и способа воспроизведения изначально предназначен для всеобщего сведения. В современной библиотеке основной формой публикации пока остаются произведения печати (книги, брошюры, газеты, журналы и т.п.). Однако под влиянием «новых информационных технологий»^ постепенно нарастает удельный вес микрофильмов, кинофильмов, видеофильмов, магнитных лент, дискет, компактных оптических дисков и других нетрадиционных публикаций.

Упорядоченная совокупность документов и их образований образует подсистему «библиотечный фонд» - органическую, неотъемлемую часть библиотеки. Без него библиотека утрачивает специфику учреждения, созданного специально для организации, формирования и использования фонда документов, перестает существовать как библиотека.

Библиотечный фонд характеризуется тематической и видовой структурой, количественным и качественным составом носителей информации и т.п. в статике и динамике. По главному назначению фонды дифференцируются на основные, подсобные, справочно-библиографические, обменные, запасные (резервные, страховые) и др. Группировка фондов по комплексам, обеспечивающим специализированное библиотечно-информационное обслуживание читателей и особые условия хранения, производится по следующим признакам:

-

вид документа (газеты, "картографическиематериалы, нотные издания, изоматериалы);

-

ценность документа (редкие и особо ценные издания, рукописи)',

-

форма носителя информации (микроформы);

-

хронология (текущие периодические издания);

-

сравнительная частота обращения читателей.

Читатель. Независимо от лексической оболочки, в которой выступает это понятие (абонент, пользователь, потребитель информации), читатель библиотеки - это лицо, пользующееся библиотекой на основании официальной записи в установленных документах. Основополагающий смысл этого понятия для библиотековедения состоит в том, что читатель является главным объектом деятельности любой библиотеки. В более широком и юридическом смысле читатель библиотеки - это пользователь библиотеки, т.е. физическое или юридическое лицо, пользующееся библиотекой.

На рис. 2.9. приведены характерные типы читателей.

Рис. 2.9. Типы читателей

Термин «потребитель информации» появился с возникновением органов и служб информации (середина 60-х гг. прошлого столетия). Для библиотековедения он слишком широк по содержанию: библиотека имеет дело не со всеми видами информации, а только с документированной.

Под термином «абонент», возникшим в 80-е гг., понимается лицо (или группа лиц), получающее литературу по межбиблиотечному, внутрисистемному, заочному, международному абонементу. В библиотечной практике используются оба термина: «читатель» и «абонент» (с преобладанием первого). Федеральным законом о библиотечном деле введен термин «пользователь библиотеки» - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки.

Библиотекарь. Наиболее активным элементом библиотеки является библиотекарь. Его деятельность служит основой взаимодействия (соединения) всех элементов библиотеки, реализации их социального содержания. Свои функции организатора взаимодействия, превращения неподвижной, пассивной массы книг в живой организм библиотекарь может эффективно реализовать через изучение читателей и анализ читательского спроса.

Материально-техническая база. Взаимодействие (единство) фонда, читателей, библиотекаря, т.е. функционирование библиотеки, всегда происходит в некоторой материально-технической среде. В ее состав включены: помещения, здания библиотек и их инженерное оборудование, библиотечное оборудование и мебель, внутрибиблиотечный транспорт, средства механизации и автоматизации библиотечных процессоров, копировально-множительная техника, компьютерная техника и средства связи и т.д.