- •Практика Тема: Планирование и построение сотовых систем связи 3-го поколения.

- •1. Часть

- •1. Основные принципы построения сетей сотовой связи 3-го поколения

- •1.1 Современное состояние сетей сотовой связи

- •1.2 Анализ принципов построения сетей сотовой связи 3-го поколения

- •1.2.1 Общая характеристика сети umts

- •1.2.2 Анализ основных параметров сети umts

- •1.3 Архитектура сети umts

- •2.Часть

- •2.Основные этапы и задачи планирования сетей сотовой связи

- •2.1 Этапы планирования и оптимизации сети по совокупности показателей качества

- •2.2 Определение территории размаха сети

- •2.3 Детальное планирование

- •2.4 Ресурсы радиоканала и эффективность зоны обслуживания

- •2.5 Методики расчета нагрузки и емкости соты при планировании сети 3-го поколения

- •2.6 Пример планирования района сети

2.5 Методики расчета нагрузки и емкости соты при планировании сети 3-го поколения

Вторым этапом определения размаха является оценка величины поддерживаемого трафика на участке (сайте) BS. Рассмотрим методику расчета нагрузки в сетях UMTS с множественным доступом с кодовым разделением каналов и прямым расширением спектра (метод DS-CDMA). Основной целью расчета нагрузки является определение размеров сот в соответствии со значением поддерживаемого трафика при заданных параметрах качества услуг (QoS), которые зависят от соответствующих параметров качества функционирования сети (NP). Ограничение размеров сот вследствие ухудшения параметров качества функционирования сети обусловлено увеличением интенсивности внутрисистемных помех при увеличении количества абонентов [3].

С учетом особенностей используемого в UMTS метода DS-CDMA расчет нагрузки осуществляется на основе анализа внутрисистемных помех как в линии «вверх», так и в линии «вниз».

Расчет нагрузки линии «вверх». Нагрузка

в линии «вверх» рассчитывается при

условии обеспечения требуемого отношения

сигнал/шум

![]() на входе приемника базовой станции

Node В. Отношение сигнал/шум для j-го AT в

широкополосных системах сотовой связи

с учетом введения частотной избыточности

в спектр радиосигнала определяется

выражением

на входе приемника базовой станции

Node В. Отношение сигнал/шум для j-го AT в

широкополосных системах сотовой связи

с учетом введения частотной избыточности

в спектр радиосигнала определяется

выражением

![]() , (2.3)

, (2.3)

где

![]() — энергия радиосигнала на бит сообщения

j-го AT;

— энергия радиосигнала на бит сообщения

j-го AT;

![]() ,

,

![]() — соответственно односторонняя

спектральная плотность и мощность

флюктуационных шумов в канале связи;

— соответственно односторонняя

спектральная плотность и мощность

флюктуационных шумов в канале связи;

![]() —

ширина спектра широкополосного сигнала

в сети UMTS; — время передачи бита

сообщения j-го AT;

—

ширина спектра широкополосного сигнала

в сети UMTS; — время передачи бита

сообщения j-го AT;

![]() — мощность сигнала j-го AT на входе

приемника базовой станции Node В; —

длительность элементарного символа в

сети UMTS;

— мощность сигнала j-го AT на входе

приемника базовой станции Node В; —

длительность элементарного символа в

сети UMTS;

![]() —

база сигнала или коэффициент расширения

спектра сигнала SF j-гo AT; для

широкополосных сигналов >>1, для

узкополосных = 1.

—

база сигнала или коэффициент расширения

спектра сигнала SF j-гo AT; для

широкополосных сигналов >>1, для

узкополосных = 1.

Отношение

![]() в (2.3) соответствует спектральной

плотности шумов

в (2.3) соответствует спектральной

плотности шумов ![]() при

условии равенства ширины спектра сигнала

и ширины спектра шумов

при

условии равенства ширины спектра сигнала

и ширины спектра шумов

![]() .

.

Значение

требуемого отношения сигнал/шум зависит

от многих факторов: скорости передачи

информации в канале, многолучевых

замираний в канале связи, разнесения

антенн при приеме, скорости перемещения

абонента и т.д. Как показывает (2.3), при

фиксированной мощности полезного

сигнала![]() ,

и заданной мощности помех

требуемое

отношение сигнал/шум можно обеспечить

изменением значения базы сигнала. Так

как полоса излучения сигнала в сети

UMTS в соответствии со стандартом

фиксирована (

,

и заданной мощности помех

требуемое

отношение сигнал/шум можно обеспечить

изменением значения базы сигнала. Так

как полоса излучения сигнала в сети

UMTS в соответствии со стандартом

фиксирована (![]() =

5 МГц), то база сигнала изменяется в

зависимости от скорости передачи

сообщения j-го

AT {

=

5 МГц), то база сигнала изменяется в

зависимости от скорости передачи

сообщения j-го

AT {![]() },

бит/с)

},

бит/с)

![]() , (2.4)

, (2.4)

где W - скорость передачи элементарных символов широкополосного сигнала (для UMTS W = 3,84 Мбод).

Трафик характеризуется видом услуги и

скоростью передачи данных

![]() (

(![]() -

коэффициент активности j-го абонента).

Для передачи речи

-

коэффициент активности j-го абонента).

Для передачи речи

![]() =

0,67 (речевая активность, равная 0,5, плюс

дополнительная нагрузка протокола

сходимости пакетных данных PDCP), для

передачи данных

=

0,67 (речевая активность, равная 0,5, плюс

дополнительная нагрузка протокола

сходимости пакетных данных PDCP), для

передачи данных

![]() =

1. С учетом этого выражение (2.4) принимает

вид

=

1. С учетом этого выражение (2.4) принимает

вид

![]() (2.5)

(2.5)

Величина

![]() называется выигрышем в отношении

сигнал/шум при обработке на приемной

стороне сигналов j-го AT (снятии

широкополосности). При этом кодовое

разделение сигналов от различных AT

осуществляется на основе использования

каждым j-м передатчиком уникальной

псевдослучайной последовательности

называется выигрышем в отношении

сигнал/шум при обработке на приемной

стороне сигналов j-го AT (снятии

широкополосности). При этом кодовое

разделение сигналов от различных AT

осуществляется на основе использования

каждым j-м передатчиком уникальной

псевдослучайной последовательности

![]() (рис.2.3). Применение псевдослучайной

последовательности другого AT на приемной

стороне не снимет широкополосности

j-го сигнала и приведет к получению

шумоподобного сигнала, являющегося

источником внутрисистемных помех в

соте. В данном случае, как показано на

рис. 2.4, энергетический выигрыш j-го

AT пропорционален базе сигнала. В

децибелах выигрыш определяется как

(рис.2.3). Применение псевдослучайной

последовательности другого AT на приемной

стороне не снимет широкополосности

j-го сигнала и приведет к получению

шумоподобного сигнала, являющегося

источником внутрисистемных помех в

соте. В данном случае, как показано на

рис. 2.4, энергетический выигрыш j-го

AT пропорционален базе сигнала. В

децибелах выигрыш определяется как

![]() .

.

Таким образом, в выражениях (2.3)-(2.5) общая

мощность шумов на входе приемника j-го

AT состоит из мощности флюктуационных

помех

![]() (теплового шума приемника базовой

станции в виде белого гауссовского

шума) и мощности помеховых сигналов от

других AT

(теплового шума приемника базовой

станции в виде белого гауссовского

шума) и мощности помеховых сигналов от

других AT

![]() ,

(2.6)

,

(2.6)

где — суммарная мощность сигналов и помех на входе приемника базовой станции, определяемая выражением

![]() .

(2.7)

.

(2.7)

В (2.7) N — число абонентов в соте, работающих одновременно в общей полосе частот (количество сигналов на входе приемника базовой станции). Количество абонентов в соте определяется плотностью их распределения и размерами соты.

С учетом (2.7) выражение (2.6) примет вид

![]() .

(2.8)

.

(2.8)

Преобразуем (2.8) таким образом, чтобы найти зависимость мощности полезного сигнала j-го AT от суммарной мощности сигналов и помех на входе приемника базовой станции

![]() , (2.9)

, (2.9)

где − удельный коэффициент нагрузки

одного соединения. При

![]() (для наиболее массовой услуги — передачи

речи с невысокой скоростью) выражение

для

(для наиболее массовой услуги — передачи

речи с невысокой скоростью) выражение

для

![]() можно упростить:

можно упростить:

![]() .

(2.10)

.

(2.10)

Физически

![]() показывает

долю мощности полезного сигнала j-го

AT относительно полной мощности сигналов

и помех, выделяемых антенной базовой

станции. В зависимости от

показывает

долю мощности полезного сигнала j-го

AT относительно полной мощности сигналов

и помех, выделяемых антенной базовой

станции. В зависимости от

![]() определяется необходимая скорость

передачи данных

определяется необходимая скорость

передачи данных

![]() в

линии «вверх» для обеспечения требуемого

отношения сигнал/шум при фиксированных

параметрах W

и

в

линии «вверх» для обеспечения требуемого

отношения сигнал/шум при фиксированных

параметрах W

и

![]()

![]() . (2.11)

. (2.11)

В (2.11) величина

![]() является характеристикой радиоинтерфейса,

а

является характеристикой радиоинтерфейса,

а

![]() характеристикой приемника и услуги.

характеристикой приемника и услуги.

Сумма мощностей всех сигналов от N абонентских терминалов

![]() .

(2.12)

.

(2.12)

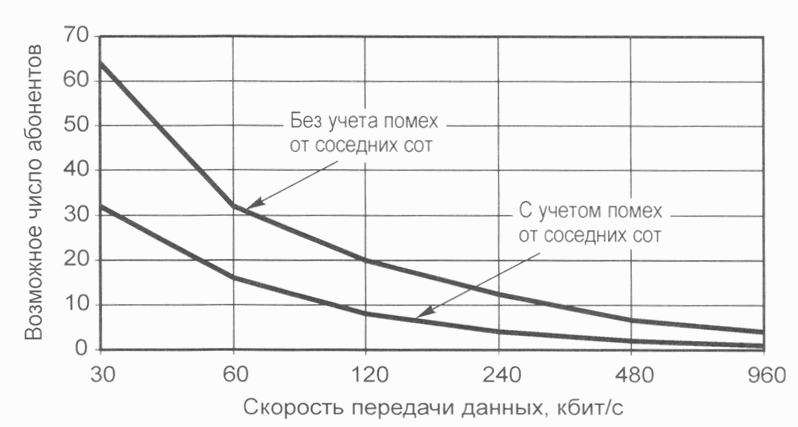

Коэффициент увеличения мощности помех в частотном канале определяется как отношение полной принимаемой мощности в этой полосе к мощности помех

, (2.13)

, (2.13)

в децибелах

![]() . (2.14)

. (2.14)

В выражении (2.13) параметр определяет общий коэффициент нагрузки для соединений в линии «вверх» в полосе сигнала 5 МГц:

![]() . (2.15)

. (2.15)

Найденный коэффициент нагрузки должен учитывать влияние внутрисистемных помех, создаваемых абонентскими терминалами других сот, работающими в заданной полосе частот. Это влияние оценивается отношением

![]() .

(2.16)

.

(2.16)

В

макросоте с ненаправленной антенной

![]() .

С учетом этого коэффициент нагрузки

канала в линии «вверх»

.

С учетом этого коэффициент нагрузки

канала в линии «вверх»

![]() . (2.17)

. (2.17)

Уравнение (2.17) может быть использовано при расчете емкости выбранной соты и оценке соответствующего коэффициента увеличения мощности помех. Для сети с небольшой скоростью передачи данных (например, речи), в которой все N абонентских терминалов в соте имеют приблизительно одинаковую скорость передачи данных R, можно записать

![]() . (2.18)

. (2.18)

При увеличении коэффициента нагрузки

суммарная скорость передачи данных в

канале от нескольких AT увеличивается,

а следовательно, сеть начинает

реализовывать свою потенциальную

нагрузочную емкость, которая характеризуется

максимальной скоростью передачи данных

в канале. Анализ выражения (2.13) показывает,

что теоретически максимальный коэффициент

нагрузки (= 1) соответствует максимальному

коэффициенту увеличения мощности помех:

![]() .

.

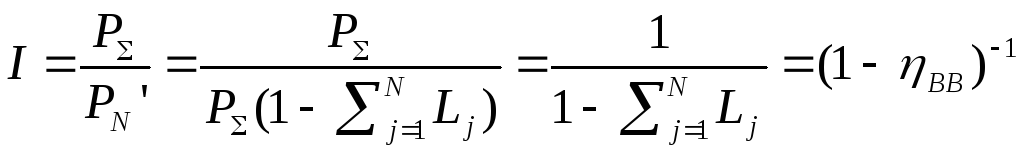

На рис. 2.5 показана зависимость коэффициента

увеличения мощности помех в канале

линии «вверх» от скорости передачи

данных. При этом были сделаны допущения

[2]:![]() =

1,5 дБ, i = 0,65. Из рис. 4 следует, что

скорость передачи данных (пропускная

способность) 860 кбит/с приводит к повышению

коэффициента увеличения мощности помех

на 3,0 дБ, а скорость 1300 кбит/с — на 6,0 дБ.

Повышение коэффициента увеличения

мощности помех на 3 дБ соответствует

коэффициенту нагрузки 0,5, на 6 дБ -

коэффициенту нагрузки 0,7.

=

1,5 дБ, i = 0,65. Из рис. 4 следует, что

скорость передачи данных (пропускная

способность) 860 кбит/с приводит к повышению

коэффициента увеличения мощности помех

на 3,0 дБ, а скорость 1300 кбит/с — на 6,0 дБ.

Повышение коэффициента увеличения

мощности помех на 3 дБ соответствует

коэффициенту нагрузки 0,5, на 6 дБ -

коэффициенту нагрузки 0,7.

Рисунок 4 - Зависимость коэффициента увеличения мощности помех в канале линии «вверх» от скорости передачи данных

Расчет нагрузки в линии «вниз». Для

определения коэффициента нагрузки

канала в линии «вниз» рассмотрим

особенности его построения. Все AT в

соте, работающие со своей 1-й базовой

станцией, используют ее уникальный код

![]() (рис. 2.6). Этот код разделяет радиосигналы

от различных базовых станций, работающих

на одной частоте. Данные различных

абонентов в канале линии «вниз»

разделяются с помощью ортогональных

кодов Уолша.

(рис. 2.6). Этот код разделяет радиосигналы

от различных базовых станций, работающих

на одной частоте. Данные различных

абонентов в канале линии «вниз»

разделяются с помощью ортогональных

кодов Уолша.

Как показано на рис. 2.6, в приемнике j-го AT сигналы других AT полностью не компенсируются в корреляторе из-за нарушения их ортогональности вследствие многолучевости распространения. Таким образом, односторонняя спектральная плотность помеховых сигналов на выходе коррелятора соответствует выражению

![]() ,

(2.19)

,

(2.19)

где

![]() — коэффициент ортогональности сигналов

от j-го AT; условие

— коэффициент ортогональности сигналов

от j-го AT; условие

![]() =

1 соответствует идеальным ортогональным

сигналам. Обычно ортогональность в

многолучевых каналах принимает значения

от 0,4 до 0,9.

=

1 соответствует идеальным ортогональным

сигналам. Обычно ортогональность в

многолучевых каналах принимает значения

от 0,4 до 0,9.

Уменьшение спектральной плотности

помеховых сигналов на выходе коррелятора

при снятии широкополосности эквивалентно

увеличению выигрыша

![]() в отношении сигнал/шум примерно в

в отношении сигнал/шум примерно в

![]() раз. Следовательно, коэффициент нагрузки

канала в линии «вниз» для j-го AT

определяется выражением

раз. Следовательно, коэффициент нагрузки

канала в линии «вниз» для j-го AT

определяется выражением

![]() . (2.20)

. (2.20)

В линии «вниз» отношение мощности

сигнала базовой станции другой соты к

мощности сигнала базовой станции

выбранной соты на входе приемника j-го

AT ![]() зависит от расположения абонента в

соте и поэтому различно для всех j-х

AT.

зависит от расположения абонента в

соте и поэтому различно для всех j-х

AT.

Аппроксимация коэффициента нагрузки в ячейке его средним значением может быть выполнена с использованием выражения

![]() . (2.21)

. (2.21)

Параметры, входящие в (2.20) и (2.21), приведены в табл. 2.1.

Таблица 2. - Параметры, используемые при вычислении коэффициента нагрузки

|

Параметры для вычисления коэффициента

|

Определения параметров |

Значения или пояснение |

|

|

Количество абонентов в соте |

|

|

|

Коэффициент активности j-го абонента |

0,67 — для передачи речи 1,0 — для передачи данных |

|

|

Отношение энергии радиосигнала на бит информации к спектральной плотности шумов для j-го AT. Характеризует достоверность приема (например, вероятность приема бита с ошибкой ВЕР). Спектральная плотность шумов определяется тепловым шумом, помехами от других AT |

Зависит от вида услуг, скорости передачи данных, характеристик канала с многолучевым распространением, параметров разнесения антенн при передаче, скорости перемещения абонентов и т.д. |

|

W |

Скорость передачи элементарных символов |

3,84 Мбод |

|

|

Скорость передачи данных для j-го абонента |

Зависит от вида услуг (приложения) |

|

|

|

0 — без ортогональности радиосигналов |

|

|

Отношение мощности радиосигнала базовой станции другой соты к мощности радиосигнала базовой станции, выбранной соты на входе приемника j-го AT |

Определяется для каждого AT и зависит от его расположения в соте и условий распространения радиосигналов |

|

|

Средний коэффициент ортогональности в соте |

« 60 % для подвижного средства; » 90 % для пешехода |

|

|

Среднее отношение мощности радиосигнала базовой станции другой соты к мощности радиосигнала базовой станции, выбранной соты в точке приема |

55 % для макросоты с ненаправленными антеннами |

Коэффициент нагрузки

![]() аналогичен коэффициенту нагрузки

аналогичен коэффициенту нагрузки

![]() (при стремлении их значений к 1 сеть

теоретически достигает полной пропускной

способности, при которой коэффициент

увеличения мощности помех стремится к

бесконечности).

(при стремлении их значений к 1 сеть

теоретически достигает полной пропускной

способности, при которой коэффициент

увеличения мощности помех стремится к

бесконечности).

При

планировании и оптимизации сетей сотовой

связи важно оценить зону обслуживания

базовой станции линии «вниз». Она

определяется мощностью радиосигнала

базовой станции и его затуханием при

распространении. В общем случае мощность

радиосигнала базовой станции может

определяться как средняя мощность

радиосигналов для j

- х

AT

при среднем затухании радиосигналов

при их распространении между передатчиком

базовой станции и приемником абонентского

терминала (коэффициент затухания

![]() )

[3].

)

[3].

Для

уменьшения интенсивности внутрисистемных

помех необходимо уменьшить мощность

радиосигнала базовой станции

![]() до уровня, характеризующегося заданным

отношением сигнал/шум на входе AT.

до уровня, характеризующегося заданным

отношением сигнал/шум на входе AT.

Суммарная мощность передачи базовой станции определяется выражением

.(2.22)

.(2.22)

Мощность шумов приемника определяется мощностями теплового шума и внешних помех. Внешние помехи подразделяются на индустриальные шумы и шумы излучения. Внешние помехи, имеющие равномерный спектр в полосе пропускания приемника, интерпретируются как белый гауссовский шум и оцениваются собственным коэффициентом шума.

Мощность теплового шума приемника

![]() (2.23)

(2.23)

где (![]() —

коэффициент шума приемника;

—

коэффициент шума приемника;

![]() k

Вт/(Гц-К) — постоянная Больцмана;

k

Вт/(Гц-К) — постоянная Больцмана;

![]() — температура входной цепи

(сопротивления), К; — ширина полосы

пропускания приемника, Гц.

— температура входной цепи

(сопротивления), К; — ширина полосы

пропускания приемника, Гц.

Мощность теплового шума приемника, выраженная в децибелах, определяется выражением

![]() , (2.24)

, (2.24)

где

![]() =

-204 дБ/Гц (или -174 дБмВт/Гц, как указывается

в ряде других источников) при

=

-204 дБ/Гц (или -174 дБмВт/Гц, как указывается

в ряде других источников) при

![]() = 290 К; коэффициент шума приемника

= 290 К; коэффициент шума приемника![]() =

=![]() выбирается в пределах 7.. .9 дБ для частот

0,8.. .1 ГГц.

выбирается в пределах 7.. .9 дБ для частот

0,8.. .1 ГГц.

Суммарная скорость передачи данных

(нагрузка) в линиях «вверх» и «вниз»

оказывает разное влияние на зону

обслуживания базовой станции, которая

характеризуется максимально допустимым

коэффициентом затухания радиосигналов

(рис. 2.8). При построении графика на рис.

2.8 предполагалось, что сайт состоит из

трех секторов, а скорость передачи

данных соответствует одному сектору в

полосе 5 МГц. Кроме того, были выполнены

следующие условия. В линии «вверх»

скорость передачи данных 144 кбит/с. При

этом отношение мощностей помех от других

сот к помехам в выбранной соте I =

0,65. В линии «вниз» коэффициент

ортогональности радиосигналов равен

0,6 и

![]() = 5,5 дБ, что соответствует суммарной

скорости передачи данных в соте 820

кбит/с.

= 5,5 дБ, что соответствует суммарной

скорости передачи данных в соте 820

кбит/с.

Зона обслуживания в линии «вниз» зависит от нагрузки в большей степени, чем в линии «вверх». Причина заключается в следующем. Мощность передачи базовой станции автоматически регулируется в зависимости от условий распространения радиосигналов для увеличения пропускной способности линии «вниз». По достижении максимальной выходной мощности передачи дальнейшее увеличение пропускной способности возможно только за счет ухудшения качества связи (уменьшения отношения сигнал/шум на входе приемника абонентского терминала) либо уменьшения зоны обслуживания. Следовательно, максимальная мощность передачи в линии «вниз» ограничена. В линии «вверх» каждый дополнительный абонент имеет свой усилитель мощности. Следовательно, суммарная мощность радиосигналов, принимаемых базовой станцией в линии «вверх», зависит от количества абонентов. Поэтому даже при небольшой нагрузке в линии «вверх» зона обслуживания уменьшается с увеличением количества абонентов. Необходимо отметить, что в процессе планирования и оптимизации сетей сотовой связи UMTS при расчете нагрузки линий «вверх» и «вниз» следует учитывать асимметричность трафика в различных направлениях.

Изменение зоны обслуживания базовой станции от скорости передачи данных при разной мощности передачи базовой станции показано на рис. 2.9. Увеличение мощности передачи в линии «вниз» на 10 Вт позволяет допустить на 3,0 дБ большие затухания при распространении радиосигналов. При этом видно, что увеличение скорости передачи данных меньше, чем увеличение зоны обслуживания. Так, при затухании в линии «вниз» 153 дБ, являющемся максимальным в линии «вверх», при увеличении затухания на 3 дБ скорость передачи данных в линии «вниз» увеличивается на 10 % (от 680 до 750 кбит/с).

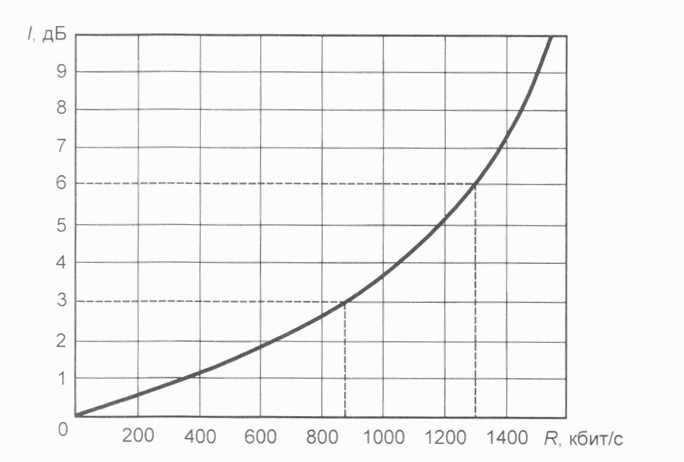

Методика приближенного расчета емкости соты при планировании и оптимизации сети UMTS. Емкость соты определяется числом абонентов, обслуживаемых одновременно на одном частотном канале (5 МГц). Так как точное определение этого числа является сложной задачей, зависящей от многих факторов, рассмотрим приближенную методику расчета, основанную на следующих допущениях:

- все AT в соте находятся на равном удалении от антенны базовой станции;

- все AT имеют одинаковую мощность передачи радиосигналов;

- все AT имеют одинаковую скорость передачи данных.

В выражении (2.5) введено понятие выигрыша

![]() в отношении сигнал/шум за счет

широкополосности используемого

радиосигнала

в отношении сигнал/шум за счет

широкополосности используемого

радиосигнала

![]() .

С учетом принятых допущений все абоненты

имеют одинаковый выигрыш G. При этом

скорость передачи элементарных символов

в соте фиксирована (3,84 Мбод), a G

определяется скоростью передачи

данных R в канале. Скорость передачи

данных в канале может быть равной 30, 60,

120, 240, 480 и 960 кбит/с. Следовательно, AT,

использующие минимальную скорость

передачи данных, имеют выигрыш G =

38 400 000/30 000 = 128 = В.

.

С учетом принятых допущений все абоненты

имеют одинаковый выигрыш G. При этом

скорость передачи элементарных символов

в соте фиксирована (3,84 Мбод), a G

определяется скоростью передачи

данных R в канале. Скорость передачи

данных в канале может быть равной 30, 60,

120, 240, 480 и 960 кбит/с. Следовательно, AT,

использующие минимальную скорость

передачи данных, имеют выигрыш G =

38 400 000/30 000 = 128 = В.

Согласно (2.5) отношение мощностей сигнала и шума на входе приемника определяется выражением

![]() . (2.25)

. (2.25)

Предположим, что в соте имеется N

абонентов. Тогда для каждого абонента

мощность шума определяется суммой

мощностей радиосигналов от других

абонентов

![]() .

В этом случае (2.25) примет вид

.

В этом случае (2.25) примет вид

![]() , (2.26)

, (2.26)

При большом числе абонентов выражение (2.26) можно упростить:

![]() .Таким

образом,

.Таким

образом,

![]() ,

или число абонентов в соте

,

или число абонентов в соте

![]() , (2.27)

, (2.27)

Рисунок 5 - Зависимость возможного числа абонентов в соте от скорости передачи данных

Требуемое значение отношения

![]() является главным фактором при расчете

емкости соты, связанным со скоростью

передачи данных в частотном канале.

Отношение сигнал/шум характеризуется

следующими физическими принципами:

является главным фактором при расчете

емкости соты, связанным со скоростью

передачи данных в частотном канале.

Отношение сигнал/шум характеризуется

следующими физическими принципами:

- спектральная плотность тепловых шумов является постоянной величиной и характеристикой приемника;

- с увеличением базы радиосигнала

(выигрыша G) требуемое значение

энергии радиосигнала для передачи

одного бита сообщения

![]() уменьшается;

уменьшается;

- увеличение скорости передачи данных

требует большого значения энергии![]() ;

;

- с увеличением расстояния между AT и

базовой станцией требуемое значение

![]() увеличивается;

увеличивается;

- чем выше скорость перемещения AT, тем выше требуемое значение .