- •Введение

- •I. Предварительно о понятии «рентабельность»

- •§1. Наши представления о «рентабельности». О производстве и распределении прибыли.

- •§ 2. Представления и действительность в производстве и распределении прибыли

- •II. Отступление в сторону абстракций,

- •§ 3. Упоминание о структуре

- •§ 4. «Содержание». Упоминание о процессах, которые называются «Развитием» и «Деградацией»

- •§ 5. Подход к сущности

§ 5. Подход к сущности

Для наглядности представим себе следующую картину. Допустим, что «содержанию», состоящему из «массы» и «строения», надоело бездеятельное пребывание внутри объекта и поэтому в один прекрасный момент ОНО, т.е. содержание, вдруг выплеснулось во вне объекта — во внешнюю среду. Вот здесь-то и случится самое интересное: здесь явится перед нами «сущность».

Прежде всего, сущность возникает перед нами в виде самого явления — процесса, а затем (?), если ничего не случится непредвиденного, сущность предстанет перед нами в виде конечного результата процесса — продукта. Первые, т.е., процессы, неуловимы — не имеют ни количества, ни качества, вторые, т.е. результаты и продукты, всегда бывают определенными — по крайней мере, их определенность зависит только от нас.

О качественной и количественной стороне явления — процесса говорить бессмысленно, все попытки непосредственных количественно-качественных оценок процессов — дело нереальное, зато оценка конечных результатов и продуктов — дело вполне реальное. Поэтому под «СУЩНОСТЬЮ» мы будем подразумевать только конечные результаты и продукты.

От чего же зависит «сущность» объекта — только ли от него самого, т.е. от его «содержания» или; быть может от (??). Сущность объекта зависит не только от объекта и его содержания, она зависит еще и от «внешней среды» — от того, куда и как выплеснется содержание. Если содержание выплескивается на благоприятную почву — значит и сущность будет соответственной и т.д. Здесь возможны самые разнообразные варианты: у одного и того же объекта, имеющего одно и то же содержание, могут возникать различные сущности.

Допустим, что «Содержание» рассматриваемого нами объекта (О) выплескиваясь во внешнюю среду, встречает на своем пути Объект (О1) — «сущность» в этом случае определится как результат «взаимодействия»* пары (ОО1). Само собой разумеется, что при встрече с другим внешним объектом (О2) «сущность» объекта (О) определится как результат (002) и т.д. Может случиться, что рассматриваемый объект в состоянии встретиться одновременно не с одним, а с несколькими внешними объектами — в таком случае у нашего объекта при одном и том же неизменном его «содержании» появится несколько «сущностей» одновременно. Таким образом, «Сущность» того или иного материального объекта нельзя себе представлять как нечто раз навсегда установленное.

……………………………………………………………………………………………..

* В действительности здесь имеет место не «взаимодействие» О и О1. Об этом речь пойдет ниже.

Далее. «Сущность», как и всякая другая реальность, имеет две стороны: количество и качество. Возникает вопрос — чем они определяются; от чего зависят, если иметь в виду объекты, их породившие? Этот же вопрос можно поставить в другой плоскости. Сущность — это результат «взаимодействия» или, быть может, «действия» одного объекта на другой; можно ли этот результат рассматривать как выражение «сущностей» обоих объектов?

Мы приблизились к одному из наиболее трудных и ответственных пунктов нашего изложения. Удобнее всего его продолжить с помощью схем, применяя время от времени чисто формальные приемы пояснения, да простит нам такую вольность читатель!

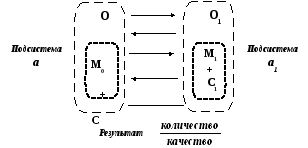

Рис 6

Перед нами объект О, «содержание» которого выплескивается на объект О1 (см. рис. 6).

Результатом выплескивания является «сущность» объекта (О) — это мы знаем. Спрашивается — будет ли этот же самый результат одновременно являться и «сущностью» объекта (О1)?

Как образуется «сущность» у объектов вообще — из чего и из каких составных частей? И, наконец, нам надо понять весь механизм и связи между «содержанием» объектов и их «сущностями».

Объекты нами на схеме показаны состоящими как бы из двух раздельных частей — из масс М0 , М1 и строений С0 , С1. Конечно, это условное, чисто формальное представление, но оно и поможет нам яснее понять возникшую перед нами проблему и в частности найти ту «меру», а точнее, те «атомы», в которых сливаются качественные и количественные определенности объектов воедино.

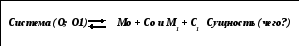

Объект (О) и объект (О1), встретившись и вступив во взаимодействие, образовали систему (О, О1). Содержания объектов, представленные как

Мо+Со и М1+С1,

сливаясь вместе, дают результат = «сущность», возникает вопрос — чего? Объекта (О), объекта (01) или системы (О, 01)? Правомерно ли представить себе, хотя бы чисто формально, следующее тождество:

Табл. 5

Чем дальше в лес, тем больше дров. Число неясных вопросов, как видим, не уменьшается, а с каждым шагом возрастает. Продолжает оставаться неясной «структура», не ясно понятие «связи», «структурные элементы», «сущность» исходного объекта, с которого было начато рассмотрение, а тут уже наползают все новые и новые вопросы: «сущность» другого объекта, «сущность» системы и связь «сущности» с «содержанием». На глазах идет все большее запутывание клубка вопросов — и все потому, что мы крутимся вокруг да около привычных представлений — боимся сделать решительный шаг по направлению к непривычным представлениям. Нам надо незамедлительно прорвать этот заколдованный круг — забраться поглубже и пошире в суть рассматриваемых вещей. Если этого не сделать сейчас — далее мы еще более запутаемся. Надо делать прорыв.

А. ФЕТИСОВ 1965 г.