- •Профессия: Аппаратчик хво

- •Расчет по уравнениям

- •Растворы

- •2. Концентрация растворов

- •4.Пересыщенные растворы

- •Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации.

- •2.Свойства кислот, оснований и солей с точки зрения теории электролитической диссоциации.

- •3.Реакции нейтрализации

- •Произведение растворимости

- •5.Диссоциация воды. Водородный показатель.

- •6.Индикаторы

- •Гидролиз солей

- •Характеристика природных вод

- •Основные показатели качества воды

- •Титр. Титрование.

- •Титр. Титрованный раствор.

2.Свойства кислот, оснований и солей с точки зрения теории электролитической диссоциации.

А)КИСЛОТЫ

Свойства:

-

способность взаимодействовать с основаниями с образованием солей

-

способность взаимодействовать с некоторыми металлами с выделением водорода

-

способность изменять цвет индикатора (красная окраска лакмуса)

-

кислый вкус

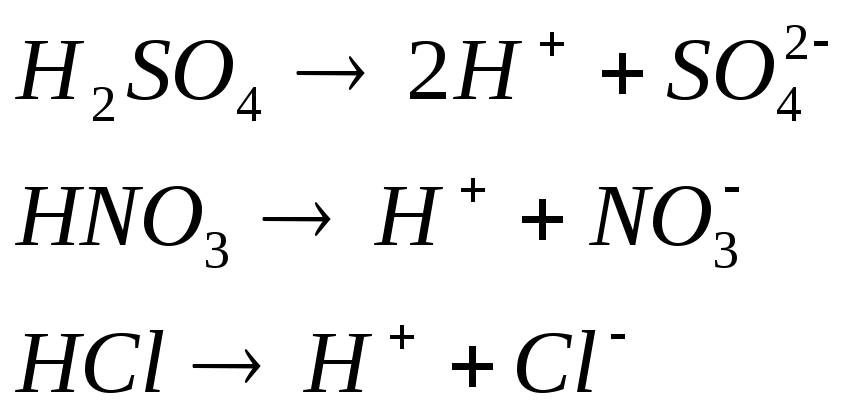

Согласно теории электролитической диссоциации кислоты – это электролиты, диссоциирующие в растворах с образованием ионов (катионов) водорода и анионов кислотного остатка.

Именно ионы водорода вызывают красный цвет лакмуса и сообщают кислотам кислый вкус.

Б)ОСНОВАНИЯ

Свойства:

-

способность взаимодействовать с кислотами с образованием солей

-

способность изменять цвет индикатора иначе, чем их изменяют кислоты (синяя окраска лакмуса)

-

своеобразный «мыльный вкус»

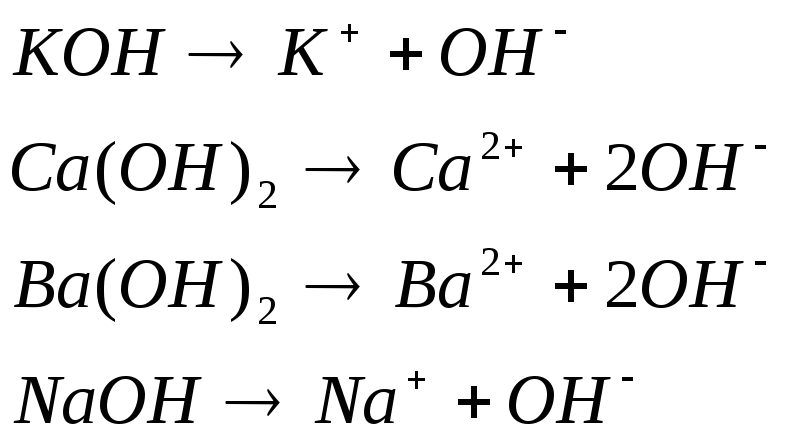

Согласно теории электролитической диссоциации основания – это электролиты, диссоциирующие в растворах с образованием аниона гидроксила и катиона металла.

Носителем щелочных свойств является анион гидроксила.

В)СОЛИ

![]()

![]()

Соли при электролитической диссоциации распадаются на катион металла и анион кислотного остатка. Так как таких ионов, которые были бы общими для водных растворов всех солей нет, поэтому соли и не обладают общими свойствами.

3.Реакции нейтрализации

А) при нейтрализации любой сильной кислоты любым сильным основанием на каждую грамм-молекулу образующейся воды выделяется около 13,8 ккал теплоты.

![]()

Это говорит о том, что подобные реакции сводятся к одному процессу. Рассмотрим одну из этих реакций. Перепишем уравнение первой реакции, записывая сильные электролиты в ионной форме, а слабые - в молекулярной, поскольку они находятся в растворе преимущественно в виде молекул.

![]() (вода очень слабый электролит)

(вода очень слабый электролит)

В ходе реакции

ионы Na+

и

![]() не

претерпели изменений. Поэтому исключим

эти ионы из обеих частей уравнения.

Получим:

не

претерпели изменений. Поэтому исключим

эти ионы из обеих частей уравнения.

Получим:

![]()

Таким образом, реакции нейтрализации любой сильной кислоты любым сильным основанием сводятся к одному и тому же процессу – к образованию молекул воды из ионов водорода и гидроксила.

Реакция образования воды из ионов обратима

![]()

Но так как вода слабый электролит и диссоциирует в ничтожно малой степени, то равновесие в этой реакции сильно смещено в сторону образования молекул. Поэтому практически реакция нейтрализации сильной кислоты сильным основанием протекает до конца.

В дальнейшем мы будем широко пользоваться ионно-молекулярной формой записи уравнений реакций с участием электролитов.

При составлении ионно-молекулярных уравнений надо знать, какие соли растворимы в воде и какие практически нерастворимы.

Общие данные о растворимости важнейших солей обычно приведены в таблицах во всех учебниках химии.

Б) нейтрализация слабой кислоты сильным основанием

![]()

Здесь сильные электролиты – NaOH и соль, а слабые – кислота и вода:

![]()

Так как только ионы натрия не претерпевают изменений, то ионно-молекулярное уравнение имеет вид:

![]()

В) нейтрализация сильной кислоты слабым основанием

![]()

Здесь в виде ионов мы должны записать кислоту и образующуюся соль, а в виде молекул – гидроксид аммония и воду:

![]()

Не изменяются

только ионы

![]() .

Опуская их, получаем ионно-молекулярное

уравнение:

.

Опуская их, получаем ионно-молекулярное

уравнение:

![]()

Г) нейтрализация слабой кислоты слабым основанием

![]()

В этой реакции все вещества, кроме образующейся соли, слабые электролиты. Поэтому ионно-молекулярная форма имеет вид:

![]()

ВЫВОД:

Реакции нейтрализации сильных кислот сильными основаниями протекают практически до конца. Реакции нейтрализации, в которых хотя бы одно из исходных веществ – слабый электролит, и при которых молекулы малодиссоциирующих веществ имеются не только в правой, но и в левой части ионно-молекулярного уравнения, протекают не до конца. Они доходят до состояния равновесия, при котором соль существует с кислотой и основанием, из которых она образована. Поэтому уравнения подобных реакций правильнее записывать как обратимые реакции.

![]()