- •Глава I. Теоретическая часть.

- •§1. Общие сведения из теории ферромагнетизма

- •Основные магнитные характеристики вещества в постоянном магнитном поле

- •Ферромагнетики

- •1.3. Аморфные ферромагнетики

- •1.4. Основные методы исследования магнитных свойств вещества.

- •§3. Методы исследования ферромагнитных веществ при насыщении

- •3.1. Индукционный метод Вейсса и Форрера

- •3.2. Индукционный метод Кондорского - Федотова.

- •3.3. Динамический метод Сексмита.

- •3.4. Измерение намагниченности маятниковым методом.

- •§4. Измерение намагниченности насыщения в тонких ферромагнитных плёнках

- •4.1. Общие сведения о тонких пленках.

- •Глава II. Практическая часть.

- •Описание установки.

- •Дополнительные устройства.

- •Ход работы.

- •Определение градиента магнитного поля.

- •Измерение магнитного объёма образца тонкой плёнки.

- •Компенсационный метод. Подбор тока, необходимого для возвращения системы в первоначальное положение при втягивании образца в межполюсное пространство.

- •Результаты измерений (намагниченность насыщения, остаточная намагниченность, коэрцитивная сила)

- •Приложения

Содержание.

Введение.

Глава I. Теоретическая часть.

§1. Общие сведения из теории ферромагнетизма

-

Основные магнитные характеристики вещества в постоянном магнитном поле

-

Ферромагнетики

-

Аморфные ферромагнетики

1.4. Основные методы исследования магнитных свойств вещества.

§3. Методы исследования ферромагнитных веществ при насыщении

3.1.Индукционный метод Вейса и Форрера.

3.2. Индукционный метод Кондорского - Федотова.

3.3. Динамический метод Сексмита.

3.4. Измерение намагниченности маятниковым методом.

§4. Измерение намагниченности насыщения в тонких ферромагнитных плёнках

4.1. Общие сведения о тонких пленках.

4.2. Схема установки для измерения тонких магнитных плёнок баллистическим методом.

Глава II. Практическая часть.

-

Описание установки

-

Дополнительные устройства

-

Ход работы

Глава III. Применение установки в преподавании экспериментальной физики.

Заключение.

Приложения.

Литература.

Введение.

В настоящее время изучение свойств тонких аморфных магнитных плёнок имеет большую актуальность. Эти материалы лежат в основе многих широко применяемых устройств от бытовых приборов до научного и медицинского оборудования. Изучение тонких плёнок открывает новые перспективы в научно-техническом прогрессе.

Целью данной работы является теоретическое обоснование явления ферромагнетизма, изложение общих сведений о тонких плёнках и некоторых методах измерений их магнитных свойств.

Основной задачей работы является практическая проверка имеющихся данных о тонких плёнках и методах измерения их магнитных свойств, а именно намагниченности насыщения, остаточной намагниченности и коэрцитивной силы.. С этой целью был разработан прибор для определения намагниченности плёнок и проведены соответствующие измерения с имеющимся образцом.

Соответственно объектом исследования являются тонкие аморфные ферромагнитные плёнки, а предметом исследования - установка для измерения их намагниченности.

Методами данной работы являются обобщение теоретических сведений, дедукция, т.е. выделение из всей теории ферромагнетизма данных о магнитных свойствах тонких аморфных ферромагниных плёнок, эксперимент по измерению намагниченности образца, наблюдение, и обобщение полученных результатов.

Глава I. Теоретическая часть.

§1. Общие сведения из теории ферромагнетизма

-

Основные магнитные характеристики вещества в постоянном магнитном поле

В настоящее время известно, что магнитные свойства вещества обусловлены спиновым и орбитальным магнитными моментами электронов, а также магнитными моментами ядер атомов. Опыты по изучению гиромагнитного эффекта показали, что у некоторых металлов спиновый магнитный момент играет основную роль в создании магнитного момента атома. Чтобы атом в целом имел магнитный момент, должны быть нескомпенсированы магнитные моменты спинов. Это возможно в атомах с незаполненными оболочками. К ним относятся элементы переходной группы, редкоземельные элементы и др. Однако наличие незаполненных оболочек в атоме еще не является достаточным условием для существования ферромагнетизма. Между спинами соседних атомов должно существовать еще сильное электрическое взаимодействие квантовомеханической природы (обменные силы). Это приводит к возникновению самопроизвольной намагниченности, когда магнитные моменты атомов ориентируются в очень малых объемах (доменах) в одном направлении, например у ферромагнетиков, или в противоположных направлениях — у антиферромагнетиков.

Если

внешнее магнитное поле отсутствует, то

результирующий магнитный момент вещества

будет равен нулю. При наложении магнитного

поля каждый атом дает слагающую магнитного

момента по направлению поля, и появляется

результирующий магнитный момент М.

Магнитное состояние вещества

характеризуется величиной результирующего

магнитного момента, отнесенного к

единице объема, к единице массы или к

грамм-атому вещества. Результирующий

магнитный момент единицы объема

называется намагниченностью вещества

и обозначается буквой I.

Если величина М относится к единице

массы тела, то имеем массовую или удельную

намагниченность σ. Молярная намагниченность

обозначается

.

.

Между намагниченностью и внешним магнитным полем имеется простая связь вида

I=χH (1.1)

где

коэффициент пропорциональности χ

называется магнитной восприимчивостью.

Величина восприимчивости диа- и

парамагнитных веществ очень мала ( —

— ),

причем у диамагнитных веществ она

отрицательна (х<0). Для ферромагнетиков

соотношение (1.1) является нелинейным,

так как существует сильная зависимость

магнитной восприимчивости от напряженности

магнитного поля, при этом восприимчивость

этих веществ достигает очень больших

значений (до

),

причем у диамагнитных веществ она

отрицательна (х<0). Для ферромагнетиков

соотношение (1.1) является нелинейным,

так как существует сильная зависимость

магнитной восприимчивости от напряженности

магнитного поля, при этом восприимчивость

этих веществ достигает очень больших

значений (до

).

Если какое-либо вещество поместить во

внешнее магнитное поле, то внутри этого

вещества магнитные моменты атомов

создадут магнитные поля, которые будут

складываться, в результате чего возникнет

внутреннее дополнительное поле. Это

поле добавляется к внешнему магнитному

полю. Среднее магнитное поле в веществе

называется магнитной индукцией и

обозначается буквой В. Магнитная индукция

характеризует магнитное состояние

вещества в некотором бесконечно малом

объеме. Она является функцией внешнего

магнитного поля и определяется

соотношением

).

Если какое-либо вещество поместить во

внешнее магнитное поле, то внутри этого

вещества магнитные моменты атомов

создадут магнитные поля, которые будут

складываться, в результате чего возникнет

внутреннее дополнительное поле. Это

поле добавляется к внешнему магнитному

полю. Среднее магнитное поле в веществе

называется магнитной индукцией и

обозначается буквой В. Магнитная индукция

характеризует магнитное состояние

вещества в некотором бесконечно малом

объеме. Она является функцией внешнего

магнитного поля и определяется

соотношением

(1.2)

(1.2)

где

— магнитная проницаемость вакуума, а

практически и воздуха (

— магнитная проницаемость вакуума, а

практически и воздуха ( =4π∙

=4π∙ гн/м), величина

гн/м), величина

=

1+χ

называется магнитной проницаемостью

вещества, a (

=

1+χ

называется магнитной проницаемостью

вещества, a ( —

абсолютная магнитная проницаемость).

—

абсолютная магнитная проницаемость).

Прежде

чем приступить к рассмотрению различных

видов проницаемостей, остановимся на

кривой намагничивания ферромагнетика,

которая показана на рис. 1.

Для построения этой кривой необходимо,

чтобы образец находился в начальном

состоянии. Это состояние получается

после циклического размагничивания и

характеризуется равенством нулю

напряженности магнитного поля и

намагниченности (I

= 0, H

= 0); при этом магнитные моменты областей

самопроизвольной намагниченности

распределены совершенно хаотично.

Кривую

намагниченности ферромагнетиков можно

разделить на несколько участков, которые

характеризуются определенными процессами

намагничивания. В области начального

или обратимого намагничивания (участок

I) магнитная восприимчивость

и

проницаемость

и

проницаемость

являются постоянными величинами.

Изменение намагниченности в этой области

происходит в основном за счет обратимых

процессов, которые обусловлены упругим

смещением границ между областями

самопроизвольной намагниченности.

являются постоянными величинами.

Изменение намагниченности в этой области

происходит в основном за счет обратимых

процессов, которые обусловлены упругим

смещением границ между областями

самопроизвольной намагниченности.

Вторая область кривой намагничивания (область Релея) характеризуется тем, что в этой области намагничивания основную роль играют процессы инверсии. Здесь происходит ступенчатое изменение направления вектора самопроизвольного намагничивания внутри домена, причем процесс изменения намагниченности не является полностью обратимым. В этой области намагниченность подчиняется закону Релея. Теоретическая разработка процессов намагничивания в области Релея принадлежит главным образом Кондарскому и Прейзаху.

Третья область кривой соответствует быстрому возрастанию намагниченности, изменение которой имеет здесь ступенчатый вид (скачки Баркгаузена), что связано с необратимым смещением границ между областями самопроизвольной намагниченности (участок III).

В магнитотвердых материалах могут заметную роль играть также процессы инверсии. Процессы, обусловливающие изменение намагниченности на этом участке, необратимы. В области приближения к насыщению (IV) изменение намагниченности объясняется главным образом процессом вращения, когда направление вектора намагниченности самопроизвольных областей приближается к направлению внешнего поля.

На последнем участке (V) кривой намагниченности в области парапроцесса наблюдается слабый рост намагниченности с увеличением поля. Увеличение I здесь происходит в результате ориентации спиновых моментов отдельных электронов, находящихся внутри областей самопроизвольной намагниченности.

Если

после получения основной кривой

намагничивания уменьшать постепенно

значение магнитного поля, то кривая

намагниченности не будет совпадать с

основной кривой. Поэтому для одних и

тех же значений напряженности магнитного

поля получаются различные значения

намагниченности. Это явление называется

магнитным гистерезисом. Значение

намагниченности, получаемое при

напряженности поля, равной нулю,

называется остаточной намагниченностью .

Она обычно меньше значения насыщения

.

Она обычно меньше значения насыщения

.

Если с этого момента опять увеличивать

поле, но уже в другом направлении, то

величина намагниченности будет

уменьшаться и при некотором значении

обратного поля

.

Если с этого момента опять увеличивать

поле, но уже в другом направлении, то

величина намагниченности будет

уменьшаться и при некотором значении

обратного поля

она будет равна нулю. Значение напряженности

магнитного поля

она будет равна нулю. Значение напряженности

магнитного поля

называется коэрцитивной силой. Дальнейшее

увеличение напряженности обратного

поля изменит значение намагниченности

до величины

называется коэрцитивной силой. Дальнейшее

увеличение напряженности обратного

поля изменит значение намагниченности

до величины

.

Таким образом, пройдя полный цикл

изменения намагниченности от +

.

Таким образом, пройдя полный цикл

изменения намагниченности от + до —

до — и

обратно, мы получим замкнутую кривую,

которая называется петлей гистерезиса.

Как видно, техническое намагничивание

связано с необратимыми процессами,

происходящими в ферромагнитном веществе.

и

обратно, мы получим замкнутую кривую,

которая называется петлей гистерезиса.

Как видно, техническое намагничивание

связано с необратимыми процессами,

происходящими в ферромагнитном веществе.

Следует

помнить, что для получения установившейся

петли гистерезиса, когда намагниченность

при изменении поля будет изменяться по

одной и той же замкнутой кривой, нужно

несколько раз пройти весь гистерезисный

цикл. Для определения кривой магнитной

индукции вещества нужно знать зависимость

магнитной индукции от величины

напряженности внешнего магнитного

поля: B

= f(H).

Из

основной кривой индукции, которая

определяется как геометрическое место

вершин установившихся симметричных

петель гистерезиса, легко найти магнитную

проницаемость для каждого значения

магнитного поля и построить зависимость

проницаемости µ от поля H.

На рис. 2 дана зависимость полной, дифференциальной и обратимой проницаемости от напряженности

магнитного поля. Полная проницаемость (кривая 2) определяется отношением величины индукции B к соответствующему значению магнитного поля в данной точке кривой индукции:

(1.3)

(1.3)

Кривая 2 показывает, что полная проницаемость при определенном значении поля H достигает максимального значения. Максимальную проницаемость нетрудно найти по основной кривой B=f(H). Для этого из начала координат проводится касательная к основной кривой индукции. Угол наклона этой касательной определяет значение максимальной проницаемости. Начальная проницаемость определяется как

(1.4)

(1.4)

Если

магнитное состояние вещества фиксируется

какой-либо точкой на основной кривой

индукции, то при увеличении магнитного

поля на величину ∆H

возрастает

и индукция на величину∆B,

соответственно смещается точка на

кривой индукции. Предел отношения

при

при

называется

дифференциальной проницаемостью (кривая

1):

называется

дифференциальной проницаемостью (кривая

1):

(1.5)

(1.5)

При

уменьшении напряженности магнитного

поля уменьшается величина индукции, но

не по основной кривой, а несколько

медленнее. Если затем опять начать

увеличивать поле, то магнитная индукция

возвратится к исходному состоянию, но

уже по новому пути. Другими словами,

индукция опишет узкую петлю. Наклон

полученной петли, или предел отношения

при

при ,

называется обратимой проницаемостью

(кривая 3) и описывается выражением

,

называется обратимой проницаемостью

(кривая 3) и описывается выражением

(1.6)

(1.6)

Все сказанное выше о магнитной проницаемости в такой же мере относится и к магнитной восприимчивости. [1]

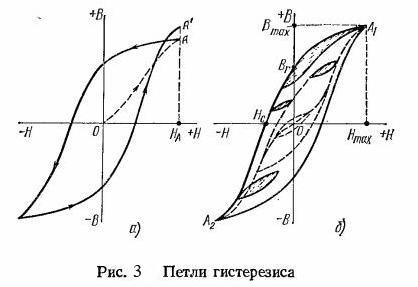

Петля гистерезиса.

При циклическом перемагничивании кривая намагничивания образует петлю гистерезиса (рис. 3.).

Если намагничивание

происходит так, как показано стрелками

на рис. 3, а,

то при однократном прохождении петли

точки

и

и

соответствующие

одному и тому же полю

Н, не совпадают,

что объясняется различной для этих

точек магнитной историей.

соответствующие

одному и тому же полю

Н, не совпадают,

что объясняется различной для этих

точек магнитной историей.

Для получения более определенной симметричной (установившейся) петли (рис. 3, б) при измерениях в цепях постоянного тока производят так называемую магнитную подготовку, которая состоит в многократном (5—10 раз) коммутировании тока в намагничивающей обмотке после установления его значения.

Форма петли для

данного материала зависит от значения

поля

Для

слабых полей она имеет вид эллипсов, с

увеличением поля у нее начинают

вытягиваться «носики», соответствующие

точкам

Для

слабых полей она имеет вид эллипсов, с

увеличением поля у нее начинают

вытягиваться «носики», соответствующие

точкам

и

и

(рис. 3, б) .

(рис. 3, б) .

Петлю гистерезиса, пjлученную при условии насыщения, называют предельной. В справочниках обычно приводятся симметричные предельные петли гистерезиса.

Основными характеристиками петли гистерезиса являются остаточная индукция Вγ, коэрцитивная сила Нс и площадь петли, характеризующая потери на гистерезис Рг за один цикл перемагничивания.

Остаточной

индукцией Вγ

называют

индукцию, которая остается в предварительно

намагниченном образце после снятия

внешнего магнитного поля.

Коэрцитивная сила Нс — это размагничивающее поле, которое должно быть приложено к предварительно намагниченному образцу, для того чтобы индукция в нем стала равной нулю.

При изображении

петли гистерезиса в координатах

(рис. 4) остаточная индукция сохраняет

то же значение, что и в координатах

(рис. 4) остаточная индукция сохраняет

то же значение, что и в координатах

,

а коэрцитивная

сила по намагниченности iНС

отличается от

коэрцитивной силы по магнитной индукции

Нс.

Для большинства применяемых в технике

магнитных материалов разница между

этими величинами незначительна,

однако для некоторых материалов

(магнитотвердых с большими значениями

коэрцитивной силы) iНС

и Нс

могут отличаться очень сильно. [2]

,

а коэрцитивная

сила по намагниченности iНС

отличается от

коэрцитивной силы по магнитной индукции

Нс.

Для большинства применяемых в технике

магнитных материалов разница между

этими величинами незначительна,

однако для некоторых материалов

(магнитотвердых с большими значениями

коэрцитивной силы) iНС

и Нс

могут отличаться очень сильно. [2]