- •Содержание

- •Введение

- •Актуальность темы

- •1. Теоретический обзор

- •1.1 Общие сведения об опорах и элементах корпуса

- •1.2 Выбор метода расчета опор и элементов корпуса

- •2. Разработка сопровождающего программного обеспечения на основе выбранного метода расчета

- •2.2 Алгоритм

- •2.3 Модель программы

- •2.4 Базы данных использующиеся в программе

- •2.5 Выбор среды для вывода чертежей

- •3. Обзор и анализ существующих программных продуктов

- •4. Работа с программой

- •5. Безопасность и экологичность проекта

- •5.1 Организация рабочего места

- •5.2 Анализ потенциальных опасностей

- •Физической природы

- •Психофизиологической природы

- •5.3 Производственная санитария помещения

- •5.3.1 Микроклимат учебного помещения

- •5.3.2 Искусственное освещение

- •5.3.3 Электробезопасность

- •5.3.4 Обеспечение пожарной безопасности

- •5.4 Мероприятия по поддержанию оптимальных параметров безопасности в компьютерном классе

- •6. Оценка технико – экономической эффективности проекта

- •6.1 Расчет затрат на разработку программного продукта

- •6.2 Материальные затраты

- •6.3 Расчет затрат по статье «Расходы на оплату труда»

- •6.3.1 Расчет основной заработной платы

- •6.3.2 Расчет дополнительной заработной платы

- •6.4 Амортизация оборудования

- •6.6. Экономический эффект

- •Приложение а

- •Эскизная компоновка редуктора

- •10. Проверочные расчеты подшипников и валов

- •Расчетная схема валов редуктора

- •Проверочный расчет подшипников

- •Список используемых источников

Эскизная компоновка редуктора

Эскизная компоновка устанавливает положение поля редукторной пары, элемента открытой передачи и муфты относительно опор, определяет расстояние lБ и lТ между точками приложения реакций опор (подшипников) быстроходного и тихоходного валов, а также точки приложения силы давления элемента открытой передачи и муфты на расстояние lоп и lм от реакции смежного подшипника.

Эскизную компоновку выполняют в соответствии с требованиями ЕСКД на миллиметровой бумаге формата А2 (А1) карандашом в контурных линиях в масштабе 1:1.

Эскизная компоновка содержит: эскизное изображение редуктора в двух проекциях, таблицу основных размеров, основную надпись по форме 1 .

Последовательность выполнения эскизной компоновки редуктора.

-

Намечают расположение проекций компоновки в соответствии с заданной кинематической схемой привода и наибольшими размерами колес.

-

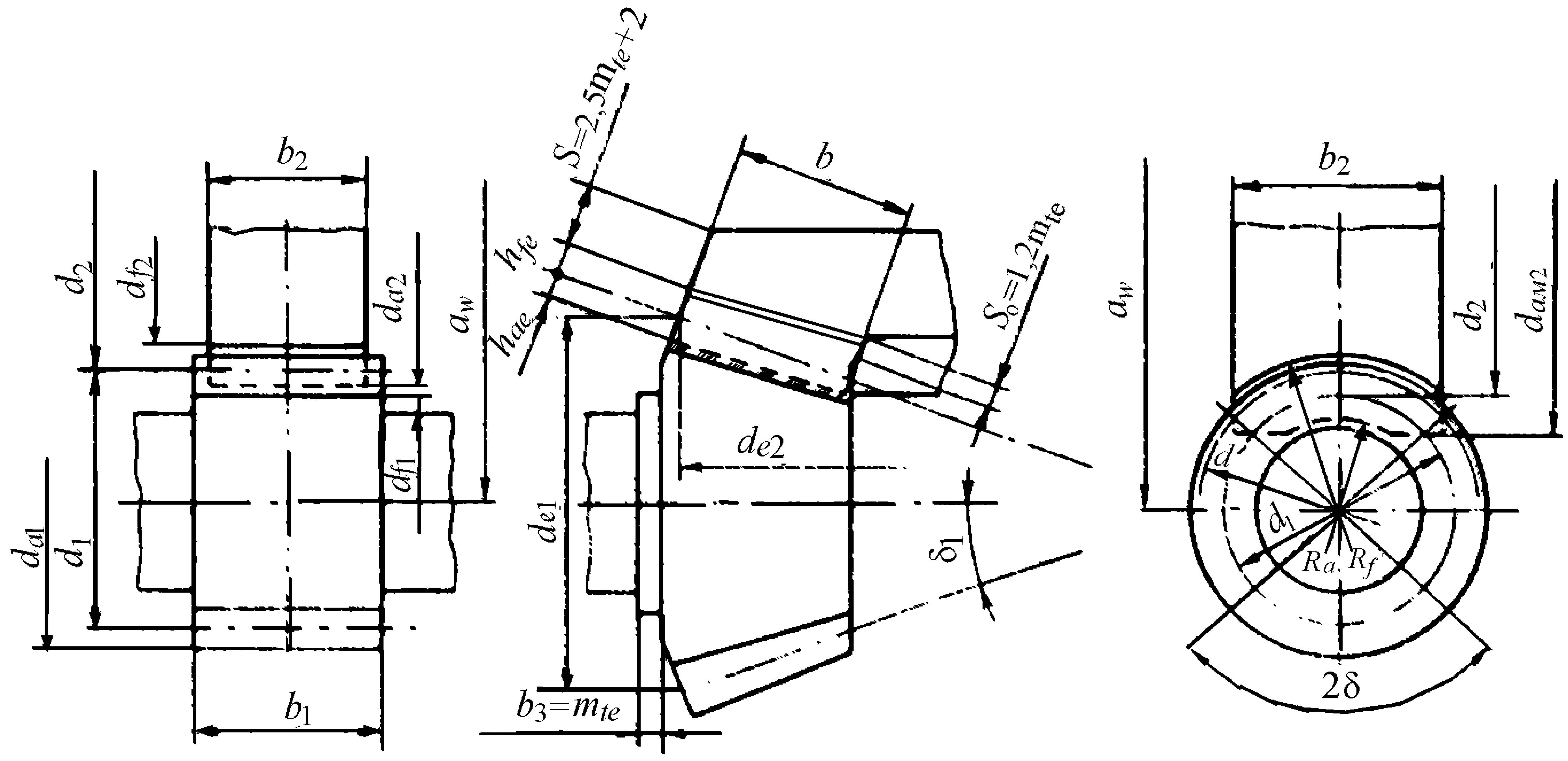

Проводят оси проекций и осевые линии валов. Оси валов цилиндрических и червячных редукторов проводят на межосевом расстоянии друг от друга, учитывая, что в цилиндрическом редукторе они параллельны, в червячном скрещиваются под углом 90. В коническом редукторе оси валов пересекаются под углом 90 (рис. 19).

-

Вычерчивают редукторную пару согласно рассчитанным геометрическим параметрам (построение зацепления пары):

а) для цилиндрического

колеса и шестерни –

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() (см. рис. 19, а);

(см. рис. 19, а);

б) для конического

колеса и шестерни

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() (см. рис. 19, б);

(см. рис. 19, б);

в) для червячного

колеса и нарезной части червяка

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() (см. рис. 19, в).

(см. рис. 19, в).

4. Зазор между

контуром внутренних стенок редуктора

и поверхностями вращающихся деталей и

подшипников принимают x

= 8–10 мм. Такая величина зазора

достаточна, чтобы не произошло

соприкосновение вращающихся деталей

и неподвижной поверхности внутренних

стенок корпуса редуктора. Расстояние

![]() между днищем корпуса и поверхностью

колес или червяка для всех типов

редукторов принимают

между днищем корпуса и поверхностью

колес или червяка для всех типов

редукторов принимают

![]() (либо

(либо

![]() ,

где

,

где

![]() – модуль зацепления). В конических

редукторах желательно предусмотреть

симметричность корпуса относительно

оси быстроходного вала

– модуль зацепления). В конических

редукторах желательно предусмотреть

симметричность корпуса относительно

оси быстроходного вала

![]() .

Толщину стенок

крышки и основания корпуса в

малонагруженных редукторах (T2

500 нм) принимают одинаковыми:

.

Толщину стенок

крышки и основания корпуса в

малонагруженных редукторах (T2

500 нм) принимают одинаковыми:

![]() ,

,

где T2 вращающийся момент на тихоходном валу, Нм.

Рис. 19. Построение зацепления передач: а – цилиндрической;

б – конической; в – червячной

Действительный

контур корпуса определяют при разработке

конструктивной компоновки (рис. 21–23).

При этом толщину стенок корпуса и ребер

жесткости в малонагруженных редукторах

(![]() Нм) определяют по

зависимости

Нм) определяют по

зависимости

![]() мм.

мм.

5. Вычерчивают

ступени вала на соответствующих осях

по размерам

![]() и

и

![]() ,

рассчитанным в приближенном расчете

валов (см. табл. 27):

,

рассчитанным в приближенном расчете

валов (см. табл. 27):

а) цилиндрический

редуктор. Ступени валов вычерчивают от

3-й к 1-й, при этом длина 3-й ступени

![]() получается конструктивно, как расстояние

между внутренними стенками редуктора;

получается конструктивно, как расстояние

между внутренними стенками редуктора;

б) конический

редуктор. Ступени тихоходного вала

вычерчивают от 5-й к 1-й, при этом длины

(![]() ,

,

![]() )

пятой и третьей ступеней вала получаются

конструктивно. Третью ступень вала с

насажанным колесом располагают

противоположно выходному концу вала с

консольной нагрузкой для более

равномерного распределения сил между

подшипниками. Вычерчивание ступеней

быстроходного вала (вала шестерни)

зависит от положения (способа установки)

подшипников 4-й ступени (см. рис. 25):

следует по величине

)

пятой и третьей ступеней вала получаются

конструктивно. Третью ступень вала с

насажанным колесом располагают

противоположно выходному концу вала с

консольной нагрузкой для более

равномерного распределения сил между

подшипниками. Вычерчивание ступеней

быстроходного вала (вала шестерни)

зависит от положения (способа установки)

подшипников 4-й ступени (см. рис. 25):

следует по величине

![]() (см. рис. 20) определить точку приложения

реакции подшипника смежного с шестерней;

отложить расстояние

(см. рис. 20) определить точку приложения

реакции подшипника смежного с шестерней;

отложить расстояние

![]() и найти точку приложения реакции второго

подшипника, для определения положения

которого следует отложить

и найти точку приложения реакции второго

подшипника, для определения положения

которого следует отложить

![]() .

Остальные ступени вычерчивают как и

ступени тихоходного вала;

.

Остальные ступени вычерчивают как и

ступени тихоходного вала;

в) червячный

редуктор. Ступени тихоходного вала

чертят в последовательности от 3-й к

1-й. Длина 3-й ступени

![]() получается конструктивно, как расстояние

между противоположными внутренними

стенками редуктора. Конструирование

ступеней быстроходного вала (червяка)

зависит от положения 2-й и 4-й ступеней,

которое определяется построением:

пересечение дуги окружности радиуса

получается конструктивно, как расстояние

между противоположными внутренними

стенками редуктора. Конструирование

ступеней быстроходного вала (червяка)

зависит от положения 2-й и 4-й ступеней,

которое определяется построением:

пересечение дуги окружности радиуса

![]() с отрезком перпендикуляра к оси червяка

по величине равным

с отрезком перпендикуляра к оси червяка

по величине равным

![]() ,

где

,

где

![]() – диаметр наружного кольца подшипника,

если

– диаметр наружного кольца подшипника,

если

![]() ,

либо

,

либо

![]() наружный диаметр стакана, если

наружный диаметр стакана, если

![]() больше диаметра наружного кольца

подшипника;

больше диаметра наружного кольца

подшипника;

![]() – толщина прилива. Остальные ступени

вычерчивают в такой же последовательности,

как и ступени тихоходного вала.

– толщина прилива. Остальные ступени

вычерчивают в такой же последовательности,

как и ступени тихоходного вала.

6. На 2-й и 4-й ступенях

вычерчивают контуры подшипников по

размерам

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() (

(![]() ,

,

![]() )

в соответствии со схемой их установки

(см. табл. 28).

)

в соответствии со схемой их установки

(см. табл. 28).

Для конических

роликоподшипников толщина кольца

![]() .

Контуры подшипников – основными

линиями, диагонали – тонкими.

.

Контуры подшипников – основными

линиями, диагонали – тонкими.

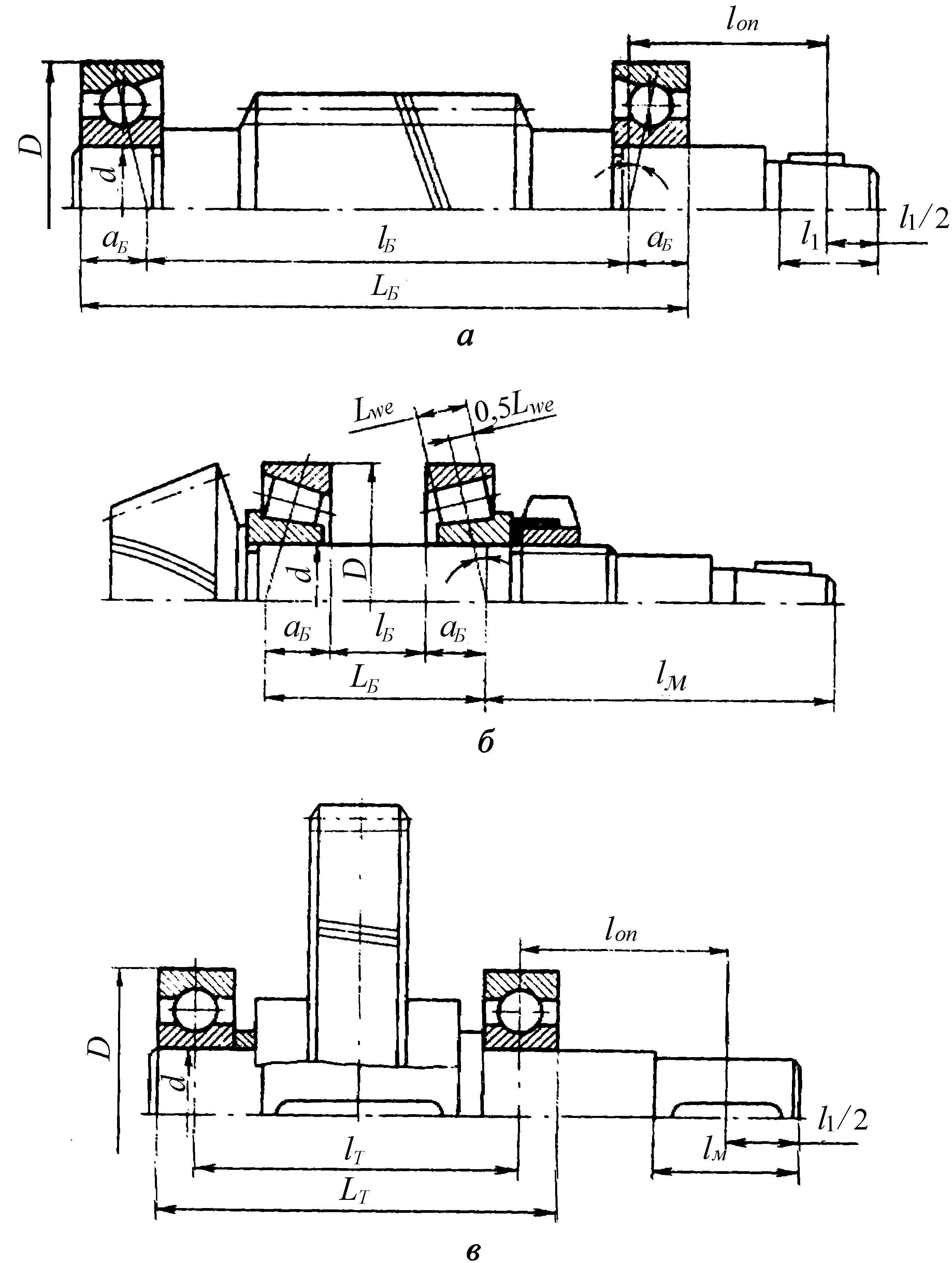

7. Определяют

расстояние

![]() и

и

![]() между точками приложения реакций

подшипников быстроходного и тихоходного

валов. Считают, что радиальная реакция

подшипника

между точками приложения реакций

подшипников быстроходного и тихоходного

валов. Считают, что радиальная реакция

подшипника

![]() приложена в точке пересечения нормали

к середине поверхности контакта наружного

кольца и тела качения подшипника с осью

вала (см. рис. 20):

приложена в точке пересечения нормали

к середине поверхности контакта наружного

кольца и тела качения подшипника с осью

вала (см. рис. 20):

а) для радиальных

подшипников точка приложения реакции

лежит в средней плоскости подшипника,

а расстояние между реакциями опор валов

(см. рис. 20, в):

![]() ;

;

б) для радиально-упорных

подшипников точка приложения реакции

смещается от средней плоскости и ее

положение определяется расстоянием а

(![]() – для быстроходных,

– для быстроходных,

![]() – для тихоходных валов), измеренным от

широкого торца наружного кольца (см.

рис. 20, а, б):

– для тихоходных валов), измеренным от

широкого торца наружного кольца (см.

рис. 20, а, б):

![]() – для радиально-упорных

однорядных шарикоподшипников;

– для радиально-упорных

однорядных шарикоподшипников;

![]() – для конических

однорядных роликоподшипников.

– для конических

однорядных роликоподшипников.

Тогда при установке

подшипников враспор (широкими торцами

наружу)

![]() (см. рис. 20, а); при установке подшипников

врастяжку (широкими торцами внутрь)

(см. рис. 20, а); при установке подшипников

врастяжку (широкими торцами внутрь)

![]() (см. рис. 20, б).

(см. рис. 20, б).

8. Определяют точки приложения консольных сил:

а) для открытых

передач. Силу давления ременной, цепной

передач, силы в зацеплении зубчатых

передач

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() прикладывают к середине выходного конца

вала, на расстоянии

прикладывают к середине выходного конца

вала, на расстоянии

![]() от точки приложения реакции смежного

подшипника;

от точки приложения реакции смежного

подшипника;

б) сила давления

муфты

![]() приложена между полумуфтами, поэтому

принимают, что точка приложения силы

приложена между полумуфтами, поэтому

принимают, что точка приложения силы

![]() находится в торцевой плоскости выходного

конца соответствующего вала на расстоянии

находится в торцевой плоскости выходного

конца соответствующего вала на расстоянии

![]() от точки приложения реакций смежного

подшипника.

от точки приложения реакций смежного

подшипника.

9. Проставляют на проекциях эскизной компоновки необходимые размеры. Заполняют таблицу и основную надпись.

Рис. 20. Определение расстояния между точками приложения реакций в подшипниках: а – вал-червяк на радиально-упорных шарикоподшипниках, установленных враспор; б – вал-шестерня коническая на конических роликоподшипниках, установленных врастяжку; в – тихоходный вал цилиндрического редуктора на радиальных подшипниках, установленных враспор