- •1.1 Характеристика диапазона электромагнитных волн для оптической связи

- •1.2 Характеристика физических сред для передачи оптических сигналов

- •Устранение “водяного” пика

- •1.3 Характеристики материалов для изготовления источников и приемников оптического излучения и волноводов

- •1.4 Структурная схема оптической системы передачи

- •2.1 Мультиплексирование плезиохронное pdh

- •2.2 Мультиплексирование синхронное sdh

- •2.3 Мультиплексирование асинхронное atm

- •2.4 Мультиплексирование отн

- •2.5 Мультиплексирование Ethernet

- •2.5.1 Ethernet стандарта EoT itu-t g.8010 в оптической системе передачи

- •2.5.2 Схемы мультиплексирования Ethernet

- •3.1 Требования к излучателям

- •3.2 Светоизлучающие диоды. Конструкции, принцип действия, основные электрические и оптические характеристики

- •3.2.1 Конструкции светодиодов для оптической связи

- •3.2.2 Принцип действия светодиодов

- •3.2.3 Основные характеристики светодиодов

- •3.3 Лазеры. Конструкции, принцип действия, основные электрические и оптические характеристики

- •3.3.1 Определение лазера

- •3.3.2 Определение резонатора для лазера

- •3.3.3 Конструкции и принцип действия полупроводниковых лазеров

- •3.3.4 Классы лазерных устройств для систем оптической связи

- •3.4 Согласование источников оптического излучения с физическими средами

- •3.4.1 Соединение источника с волокном

- •3.4.2 Линзовые соединения

- •3.4.3 Вывод излучения в атмосферу

- •3.4.4 Перестройка частоты излучения лазера

- •4.1. Определение модуляции и классификация видов

- •4.2. Прямая модуляция

- •4.2.1 Модуляционные характеристики светоизлучающего диода

- •4.2.2 Модуляционные характеристики полупроводникового лазера

- •4.2.3 Шумы модуляции лазера

- •4.2.4 Схемотехнические решения для прямой модуляции излучения сид и ппл

- •4.2.5 Светодиодные, лазерные и интегральные передающие оптические модули

- •4.3. Внешняя модуляция оптического излучения

- •4.3.1 Электрооптическая модуляция

- •4.3.2 Электроабсорбционная модуляция

- •4.3.3 Модулятор Маха – Зендера

- •4.3.4 Акустооптическая модуляция

- •4.4. Сравнительная характеристика прямой и внешней модуляции

- •5.1 Определение фотодетектора. Виды фотодетекторов. Требования к фотодетекторам

- •5.2 Фотодиоды конструкции p-I-n. Принцип действия, основные характеристики

- •5.3 Лавинный фотодиод. Конструкция, принцип действия, основные характеристики. Преимущества лфд

- •5.4 Фотодиоды конструкции tap

- •5.5 Шумы фотодиодов. Эквивалентная шумовая схема фотодиода

- •6.1 Методы фотодетектирования (прямое детектирование и детектирование с преобразованем). Требования к фотоприемным устройствам

- •6.2 Фотоприемные устройства с прямым детектированием

- •6.3 Фотоприемные устройства детектирования с преобразованием

- •6.4 Усилители фотоприемных устройств. Электрическая и оптическая полоса пропускания

- •6.5 Оценка соотношения сигнал/шум на выходе фотоприемного устройства

- •6.6 Особенности построения фотоприёмных устройств при использовании модуляции nrz-dpsk

- •7.1 Принцип оптического усиления. Классификация и назначение усилителей

- •7.2. Полупроводниковые оптические усилители. Конструкции, принцип действия, основные характеристики

- •7.3 Волоконно-оптические усилители на основе редкоземельных элементов. Конструкция, принцип действия, основные характеристики

- •7.4 Оптические усилители на основе эффекта рассеяния

- •8.1 Способы построения линейных трактов оптических систем передачи

- •8.2 Требования к линейным сигналам одноволновых оптических систем передачи

- •8.3 Линейные коды оптических систем передачи. Классификация кодов и их характеристики

- •8.4 Алгоритмы формирования сигналов в линейных кодах восп

- •8.4.1 Алгоритм формирования скремблированного линейного сигнала

- •8.4.2 Алгоритмы формирования линейных сигналов в классе кодов 1в2в

- •8.4.3.Алгоритмы формирования линейных сигналов в классе кодов nBmB

- •8.5 Проектирование линейных одноволновых трактов восп. Ограничения длины регенерационного участка

- •8.6 Требования к линейным трактам систем с многоволновой передачей

- •8.7 Проектирование линейных трактов многоволновой передачи. Ограничение длины участка регенерации и ретрансляции

- •8.9 Упреждающая коррекция ошибок в оптических системах передачи

- •9.1 Оптические разъемные соединители (коннекторы)

- •9.2 Соединительные розетки и адаптеры

- •9.3 Оптические аттенюаторы

- •9.4 Оптические кроссы

- •9.5 Оптические ответвители (разветвители)

- •9.6 Оптические изоляторы (вентили)

- •9.7 Оптические фильтры, мультиплексоры и демультиплексоры

- •9.8 Оптические циркуляторы

- •9.9 Компенсаторы дисперсии

- •9.10 Преобразователи длин волн

- •9.11 Оптические коммутаторы и маршрутизаторы

- •9.12 Фотонные кристаллы

- •10.1 Определение оптического солитона

- •10.2 Нелинейные оптические эффекты в стекловолокне и существование солитонов

- •10.3 Принципы построения солитонных волоконно-оптических систем передачи

9.8 Оптические циркуляторы

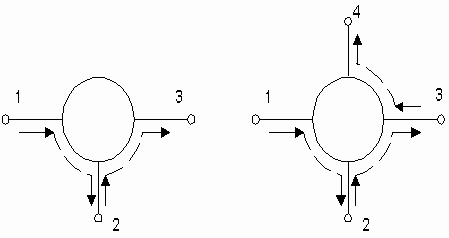

Оптические циркуляторы строятся на основе эффекта Фарадея. При этом циркулятор имеет 3 или 4 порта (рисунок 9.16) и выполнены волоконно-оптическими устройствами.

Распределение излучения между портами определяется направлением распространения. В трехпортовом циркуляторе излучение, входящее в порт 1, проходит к порту 2; излучение, введенное в порт 3, не проходит в порт 2. Аналогично работает 4-хпортовый циркулятор.

Вносимые потери циркулятора – около 1,2 дБ, гарантированная изоляция портов – более 40 дБ.

Рисунок 9.16 Схемы оптических циркуляторов

9.9 Компенсаторы дисперсии

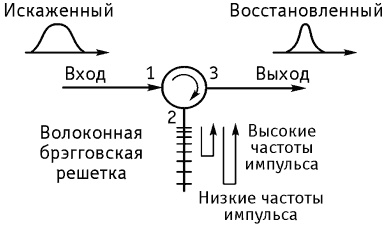

Дисперсия выступает фактором ограничения скорости передачи оптических импульсных сигналов в одномодовом стекловолокне. Особенно заметно это ограничение на скоростях 10 Гбит и выше. Например, при скорости 2,5 Гбит/с сигнал может быть передан на расстояние до 1000 км без видимых искажений на длине волны 1,3 мкм в стандартном волокне G.652. Уже при скорости 10 Гбит/с дальность передачи не превысит 60 км в этом же волокне, а при скорости в 20 Гбит/с она будет только 15 км.

Управление дисперсией является важной частью проектирования линейных трактов. При этом необходимо уменьшить влияние как хроматической, так и поляризационной модовой дисперсии.

При построении компенсаторов дисперсии используются методы создания волокон, компенсирующих дисперсию, и дифракционные решетки, например, интегральные и волоконные решетки Брэгга с линейно изменяющейся постоянной решетки [6, 23, 96, 97]. Пример использования волоконной решетки Брэгга в компенсаторе дисперсии приведен на рисунке 9.17.

Рисунок 9.17 Компенсатор дисперсии на основе волоконной брэгговской решетки

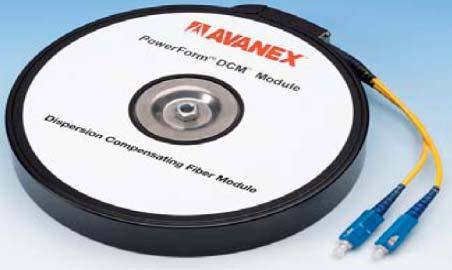

Волоконные компенсаторы хроматической дисперсии выполняются из волокна с противоположной по характеру дисперсией, т.е. для волокна с дисперсией D+ на заданной волне или в диапазоне волн предлагается использовать отрезок волокна с дисперсией D-. При этом отрезок волокна с D- по длине существенно меньше линейного волокна с D+. Волокна для компенсации дисперсии укладывают в небольшие катушки, легко размещаемые в поддонах аппаратуры или в виде модулей аппаратуры ВОСП. Отрезки волокон с D- соответствуют длинам компенсации 20, 40,…..100км. Вносимые дополнительные потери могут составить до 8дБ. Пример конструкции модуля компенсации дисперсии приведен на рисунке 9.18.

Рисунок 9.18 Конструктив модуля компенсации дисперсии волокна SMF (G.652) в диапазоне волн 1525-1565нм в пределах -50….-2100пс/нм для длинных и сверхдлинных оптических линий

Кроме волоконных компенсаторов дисперсии в составе блоков применяются компенсаторы на перестраиваемых волноводных решетках, которые отличаются малыми габаритами, малыми потерями оптической мощности и большим диапазоном перестройки. К таким компенсаторам относится TODC (Tunable Optical Dispersion Compensator) компании CIVCOM. Это устройство имеет диапазон перестройки ±1700пс/нм, а в реализации для транспондера ±2500пс/нм, потери мощности не более 1дБ, рабочая полоса волн 1528-1610нм. Управление перестройкой электрическое. Прибор может использоваться для линий одноволновой и многоволновой передачи с интервалом между каналами 50ГГц и скоростью передачи в каждом канале до 10Гбит/с. Конструкция TODC приведена на рисунке 9.19. Габариты прибора 30x12.7x9.75мм.

Рисунок 9.19 Конструкция компактного компенсатора хроматической дисперсии TODC