- •1.1 Характеристика диапазона электромагнитных волн для оптической связи

- •1.2 Характеристика физических сред для передачи оптических сигналов

- •Устранение “водяного” пика

- •1.3 Характеристики материалов для изготовления источников и приемников оптического излучения и волноводов

- •1.4 Структурная схема оптической системы передачи

- •2.1 Мультиплексирование плезиохронное pdh

- •2.2 Мультиплексирование синхронное sdh

- •2.3 Мультиплексирование асинхронное atm

- •2.4 Мультиплексирование отн

- •2.5 Мультиплексирование Ethernet

- •2.5.1 Ethernet стандарта EoT itu-t g.8010 в оптической системе передачи

- •2.5.2 Схемы мультиплексирования Ethernet

- •3.1 Требования к излучателям

- •3.2 Светоизлучающие диоды. Конструкции, принцип действия, основные электрические и оптические характеристики

- •3.2.1 Конструкции светодиодов для оптической связи

- •3.2.2 Принцип действия светодиодов

- •3.2.3 Основные характеристики светодиодов

- •3.3 Лазеры. Конструкции, принцип действия, основные электрические и оптические характеристики

- •3.3.1 Определение лазера

- •3.3.2 Определение резонатора для лазера

- •3.3.3 Конструкции и принцип действия полупроводниковых лазеров

- •3.3.4 Классы лазерных устройств для систем оптической связи

- •3.4 Согласование источников оптического излучения с физическими средами

- •3.4.1 Соединение источника с волокном

- •3.4.2 Линзовые соединения

- •3.4.3 Вывод излучения в атмосферу

- •3.4.4 Перестройка частоты излучения лазера

- •4.1. Определение модуляции и классификация видов

- •4.2. Прямая модуляция

- •4.2.1 Модуляционные характеристики светоизлучающего диода

- •4.2.2 Модуляционные характеристики полупроводникового лазера

- •4.2.3 Шумы модуляции лазера

- •4.2.4 Схемотехнические решения для прямой модуляции излучения сид и ппл

- •4.2.5 Светодиодные, лазерные и интегральные передающие оптические модули

- •4.3. Внешняя модуляция оптического излучения

- •4.3.1 Электрооптическая модуляция

- •4.3.2 Электроабсорбционная модуляция

- •4.3.3 Модулятор Маха – Зендера

- •4.3.4 Акустооптическая модуляция

- •4.4. Сравнительная характеристика прямой и внешней модуляции

- •5.1 Определение фотодетектора. Виды фотодетекторов. Требования к фотодетекторам

- •5.2 Фотодиоды конструкции p-I-n. Принцип действия, основные характеристики

- •5.3 Лавинный фотодиод. Конструкция, принцип действия, основные характеристики. Преимущества лфд

- •5.4 Фотодиоды конструкции tap

- •5.5 Шумы фотодиодов. Эквивалентная шумовая схема фотодиода

- •6.1 Методы фотодетектирования (прямое детектирование и детектирование с преобразованем). Требования к фотоприемным устройствам

- •6.2 Фотоприемные устройства с прямым детектированием

- •6.3 Фотоприемные устройства детектирования с преобразованием

- •6.4 Усилители фотоприемных устройств. Электрическая и оптическая полоса пропускания

- •6.5 Оценка соотношения сигнал/шум на выходе фотоприемного устройства

- •6.6 Особенности построения фотоприёмных устройств при использовании модуляции nrz-dpsk

- •7.1 Принцип оптического усиления. Классификация и назначение усилителей

- •7.2. Полупроводниковые оптические усилители. Конструкции, принцип действия, основные характеристики

- •7.3 Волоконно-оптические усилители на основе редкоземельных элементов. Конструкция, принцип действия, основные характеристики

- •7.4 Оптические усилители на основе эффекта рассеяния

- •8.1 Способы построения линейных трактов оптических систем передачи

- •8.2 Требования к линейным сигналам одноволновых оптических систем передачи

- •8.3 Линейные коды оптических систем передачи. Классификация кодов и их характеристики

- •8.4 Алгоритмы формирования сигналов в линейных кодах восп

- •8.4.1 Алгоритм формирования скремблированного линейного сигнала

- •8.4.2 Алгоритмы формирования линейных сигналов в классе кодов 1в2в

- •8.4.3.Алгоритмы формирования линейных сигналов в классе кодов nBmB

- •8.5 Проектирование линейных одноволновых трактов восп. Ограничения длины регенерационного участка

- •8.6 Требования к линейным трактам систем с многоволновой передачей

- •8.7 Проектирование линейных трактов многоволновой передачи. Ограничение длины участка регенерации и ретрансляции

- •8.9 Упреждающая коррекция ошибок в оптических системах передачи

- •9.1 Оптические разъемные соединители (коннекторы)

- •9.2 Соединительные розетки и адаптеры

- •9.3 Оптические аттенюаторы

- •9.4 Оптические кроссы

- •9.5 Оптические ответвители (разветвители)

- •9.6 Оптические изоляторы (вентили)

- •9.7 Оптические фильтры, мультиплексоры и демультиплексоры

- •9.8 Оптические циркуляторы

- •9.9 Компенсаторы дисперсии

- •9.10 Преобразователи длин волн

- •9.11 Оптические коммутаторы и маршрутизаторы

- •9.12 Фотонные кристаллы

- •10.1 Определение оптического солитона

- •10.2 Нелинейные оптические эффекты в стекловолокне и существование солитонов

- •10.3 Принципы построения солитонных волоконно-оптических систем передачи

8.4 Алгоритмы формирования сигналов в линейных кодах восп

8.4.1 Алгоритм формирования скремблированного линейного сигнала

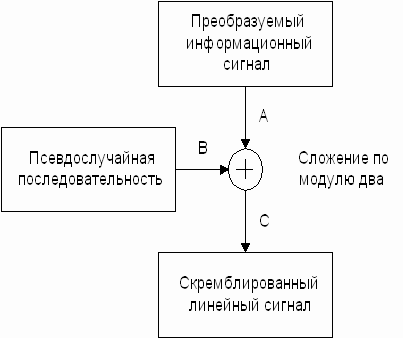

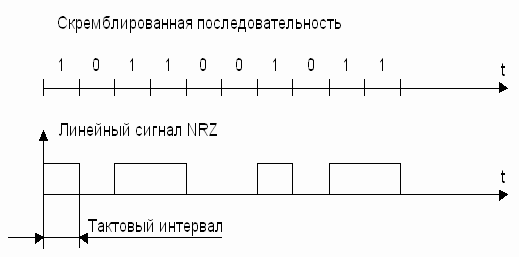

Скремблирование осуществляют с помощью устройства, реализующего логическую операцию суммирования по модулю два исходной двоичной последовательности и преобразующего случайного сигнала, в качестве которого используется псевдослучайная последовательность (рисунок 8.7).

Рисунок 8.7 Схема формирования скремблированного линейного сигнала

Операция сложения по модулю два заключается в следующем:

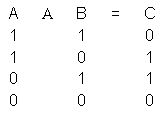

Псевдослучайная последовательность для линейного кодирования в ВОСП формируется циклически, например, линейный код SDH систем воспроизводится за 127 тактов. Для формирования линейного скремблированного кода в формате NRZ генерируется образующий полином по схеме

g(x) = 1 + x 6 + x 7, (8.4) где x n обозначает единицу в n – м разряде, т.е. в разрядах 6 и 7.Общая длина скремблирующей последовательности равна 7.

Рисунок 8.8 Схема формирования скремблирующей последовательности

Схема формирования скремблирующей последовательности представлена на рисунке 8.8.

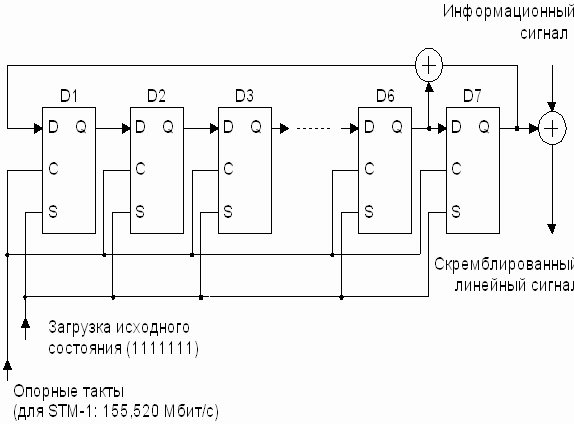

Псевдослучайную последовательность формируют семь D-триггеров и сумматор по модулю два. Каждым опорным тактам цифровые данные перемещаются из триггера в триггер. Благодаря сумматору по модулю два образуется псевдослучайный код (рисунок 8.9).

Рисунок 8.9 Формирование псевдослучайного скремблирующего кода

После скремблирования происходит формирование линейного сигнала в формате NRZ (рисунок 8.10).

Рисунок 8.10 Формирование линейного сигнала в формате NRZ

При скремблировании линейного сигнала системы SDH группа двоичных символов, расположенная в начале цикла STM-N не подвергается преобразованию в скремблере. Эта группа символов (6 байт N) образует синхрослово, которое необходимо для распознавания цикла STM-N на приемной стороне. Обнаружение цикла STM-N в приемной части позволяет запустить процедуру дескремблирования и восстанавливать информационный сигнал из линейного.

Основные достоинства скремблированного линейного сигнала ВОСП:

-

стабильность скорости передачи по линии;

-

остаточно точное выделение тактовой частоты для регенерации;

-

уменьшение влияния статистических параметров информационного сигнала на фазовое дрожание цифрового линейного сигнала.

8.4.2 Алгоритмы формирования линейных сигналов в классе кодов 1в2в

Широкое распространение кодов класса 1В2В обусловлено простотой формирования и требуемыми характеристиками. Среди этих кодов наибольшее применение получили:

-

BI – L, Biphase – Level – абсолютный биимпульсный;

-

DBI, Differential Biphase – дифференциальный бифазный;

-

BI – M, BI – S, Biphase Mark and Space – бифазный относительно единицы и нуля;

-

CMI, Complemented Mark Inversion – с инверсией групп символов;

-

МCMI, модифицированный CMI.

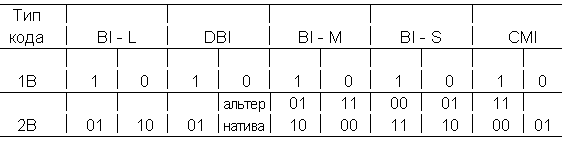

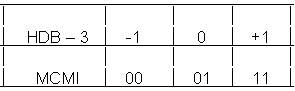

Алгоритмы кодирования для указанных кодов представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2 Таблицы кодирования некоторых видов кода 1В2В

Код МCMI предназначен для преобразования троичного сигнала HDB-3 (High Density Bipolar of Order 3) в биимпульсный по правилу, приведенному в таблице 8.3.

Таблица 8.3

Примеры формирования линейных сигналов ВОСП в кодах класса 1В2В представлены на рисунке 8.11.

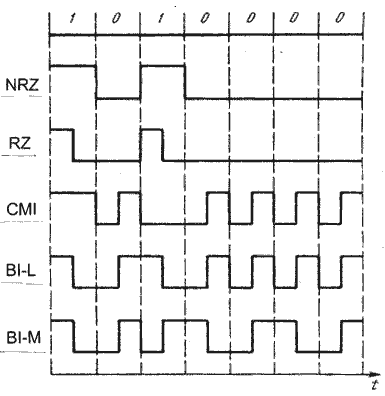

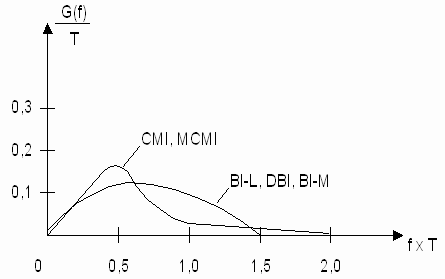

К достоинствам линейных кодов класса 1В2В относят малое число последовательностей одинаковых символов, малые размеры схем кодеров/декодеров, хорошую сбалансированность и устойчивый тактовый синхронизм. Недостатком этих кодов можно считать двукратное увеличение скорости передачи и, соответственно, расширение полосы частот сигнала. На рисунке 8.12 приведены спектральные характеристики для сигналов в кодах 1В2В.

Другие характеристики кодов класса 1В2В подробно представлены в [10].

Рисунок 8.11 Примеры формирования линейных сигналов ВОСП в кодах класса 1В2В

Рисунок 8.12 Энергетические спектры линейных кодов класса 1В2В