- •1.1 Характеристика диапазона электромагнитных волн для оптической связи

- •1.2 Характеристика физических сред для передачи оптических сигналов

- •Устранение “водяного” пика

- •1.3 Характеристики материалов для изготовления источников и приемников оптического излучения и волноводов

- •1.4 Структурная схема оптической системы передачи

- •2.1 Мультиплексирование плезиохронное pdh

- •2.2 Мультиплексирование синхронное sdh

- •2.3 Мультиплексирование асинхронное atm

- •2.4 Мультиплексирование отн

- •2.5 Мультиплексирование Ethernet

- •2.5.1 Ethernet стандарта EoT itu-t g.8010 в оптической системе передачи

- •2.5.2 Схемы мультиплексирования Ethernet

- •3.1 Требования к излучателям

- •3.2 Светоизлучающие диоды. Конструкции, принцип действия, основные электрические и оптические характеристики

- •3.2.1 Конструкции светодиодов для оптической связи

- •3.2.2 Принцип действия светодиодов

- •3.2.3 Основные характеристики светодиодов

- •3.3 Лазеры. Конструкции, принцип действия, основные электрические и оптические характеристики

- •3.3.1 Определение лазера

- •3.3.2 Определение резонатора для лазера

- •3.3.3 Конструкции и принцип действия полупроводниковых лазеров

- •3.3.4 Классы лазерных устройств для систем оптической связи

- •3.4 Согласование источников оптического излучения с физическими средами

- •3.4.1 Соединение источника с волокном

- •3.4.2 Линзовые соединения

- •3.4.3 Вывод излучения в атмосферу

- •3.4.4 Перестройка частоты излучения лазера

- •4.1. Определение модуляции и классификация видов

- •4.2. Прямая модуляция

- •4.2.1 Модуляционные характеристики светоизлучающего диода

- •4.2.2 Модуляционные характеристики полупроводникового лазера

- •4.2.3 Шумы модуляции лазера

- •4.2.4 Схемотехнические решения для прямой модуляции излучения сид и ппл

- •4.2.5 Светодиодные, лазерные и интегральные передающие оптические модули

- •4.3. Внешняя модуляция оптического излучения

- •4.3.1 Электрооптическая модуляция

- •4.3.2 Электроабсорбционная модуляция

- •4.3.3 Модулятор Маха – Зендера

- •4.3.4 Акустооптическая модуляция

- •4.4. Сравнительная характеристика прямой и внешней модуляции

- •5.1 Определение фотодетектора. Виды фотодетекторов. Требования к фотодетекторам

- •5.2 Фотодиоды конструкции p-I-n. Принцип действия, основные характеристики

- •5.3 Лавинный фотодиод. Конструкция, принцип действия, основные характеристики. Преимущества лфд

- •5.4 Фотодиоды конструкции tap

- •5.5 Шумы фотодиодов. Эквивалентная шумовая схема фотодиода

- •6.1 Методы фотодетектирования (прямое детектирование и детектирование с преобразованем). Требования к фотоприемным устройствам

- •6.2 Фотоприемные устройства с прямым детектированием

- •6.3 Фотоприемные устройства детектирования с преобразованием

- •6.4 Усилители фотоприемных устройств. Электрическая и оптическая полоса пропускания

- •6.5 Оценка соотношения сигнал/шум на выходе фотоприемного устройства

- •6.6 Особенности построения фотоприёмных устройств при использовании модуляции nrz-dpsk

- •7.1 Принцип оптического усиления. Классификация и назначение усилителей

- •7.2. Полупроводниковые оптические усилители. Конструкции, принцип действия, основные характеристики

- •7.3 Волоконно-оптические усилители на основе редкоземельных элементов. Конструкция, принцип действия, основные характеристики

- •7.4 Оптические усилители на основе эффекта рассеяния

- •8.1 Способы построения линейных трактов оптических систем передачи

- •8.2 Требования к линейным сигналам одноволновых оптических систем передачи

- •8.3 Линейные коды оптических систем передачи. Классификация кодов и их характеристики

- •8.4 Алгоритмы формирования сигналов в линейных кодах восп

- •8.4.1 Алгоритм формирования скремблированного линейного сигнала

- •8.4.2 Алгоритмы формирования линейных сигналов в классе кодов 1в2в

- •8.4.3.Алгоритмы формирования линейных сигналов в классе кодов nBmB

- •8.5 Проектирование линейных одноволновых трактов восп. Ограничения длины регенерационного участка

- •8.6 Требования к линейным трактам систем с многоволновой передачей

- •8.7 Проектирование линейных трактов многоволновой передачи. Ограничение длины участка регенерации и ретрансляции

- •8.9 Упреждающая коррекция ошибок в оптических системах передачи

- •9.1 Оптические разъемные соединители (коннекторы)

- •9.2 Соединительные розетки и адаптеры

- •9.3 Оптические аттенюаторы

- •9.4 Оптические кроссы

- •9.5 Оптические ответвители (разветвители)

- •9.6 Оптические изоляторы (вентили)

- •9.7 Оптические фильтры, мультиплексоры и демультиплексоры

- •9.8 Оптические циркуляторы

- •9.9 Компенсаторы дисперсии

- •9.10 Преобразователи длин волн

- •9.11 Оптические коммутаторы и маршрутизаторы

- •9.12 Фотонные кристаллы

- •10.1 Определение оптического солитона

- •10.2 Нелинейные оптические эффекты в стекловолокне и существование солитонов

- •10.3 Принципы построения солитонных волоконно-оптических систем передачи

7.3 Волоконно-оптические усилители на основе редкоземельных элементов. Конструкция, принцип действия, основные характеристики

Волоконно-оптические усилители (ВОУ) получили наибольшее распространение в волоконно-оптических системах передачи. Это связано с рядом их неоспоримых достоинств:

-

простота конструкции;

-

высокая надежность;

-

большие коэффициенты усиления;

-

малые шумы;

-

широкая полоса усиления;

-

нечувствительность к поляризации усиливаемого света и т.д.

Функциональная схема ВОУ приведена на рисунке 7.8.

Рисунок 7.8 Функциональная схема ВОУ

Основу конструкции ВОУ составляет оптическое волокно с примесью редкоземельного материала. Например, для длин волн усиления 1,53 ¸ 1,55 мкм это эрбий Er. Длина волокна с примесью - от 20 до 50 м.

Для того, чтобы волокно стало усиливающей средой, оно накачивается излучением l Н от отдельного лазера. При этом возможна и двусторонняя накачка от двух лазеров. Система контроля усиления управляет током накачки лазера благодаря обратной связи, устанавливаемой через делитель мощности. Усиливаемый сигнал l С и волны накачки l Н объединяются в мультиплексоре и направляются в оптическое волокно с примесью, где происходит увеличение мощности сигнала. Большая часть (95%) мощности усиленного сигнала проходит через фильтр на выход. Фильтр отсекает волны накачки l Н и шумы вне полосы частот сигнала. Оптический изолятор исключает проникновение отраженных в усилителе сигналов во входящую оптическую линию.

Принцип действия ВОУ основан на эффекте возбуждения посредством внешней накачки атомов редкоземельного материала, помещенных в сердцевину обычного одномодового стекловолокна. Редкоземельные материалы выбраны с таким расчетом, чтобы имелись зоны поглощения внешней энергии и создавалась инверсная населенность, которая приводит в конечном результате к спонтанной и вынужденной люминесценции. При этом вынужденное свечение будет обусловлено входным сигналом и совпадает с ним по длине волны. Наиболее подходящими для ВОУ считаются редкоземельные празеодим Pr, неодим Nd, эрбий Er, тулий Tm, в связке с эрбием применяется иттрий Y.

ВОУ применяются, как правило, на протяженных линиях, где передача происходит на длине волны 1,55 мкм. Для увеличения длины участка передачи применяются эрбиевые ВОУ. Рассмотрим их работу и характеристики.

В сердцевине стекловолокна помещены ионы эрбия (Er 3+). Для накачки ионов могут применяться излучения с длинами волн 1480 нм, 980 нм, 800 нм, 670 нм и 521 нм. Реально используются 1480 нм и 980 нм. Это обусловлено рядом причин: эффективностью полупроводниковых лазеров большой мощности, малым затуханием оптического волокна, низкими требованиями к точности длины волны накачки.

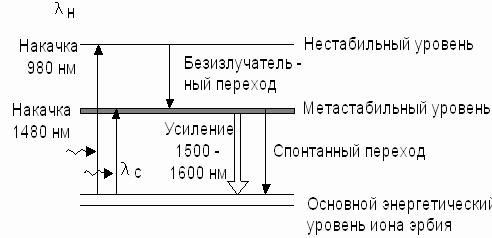

На длине волны 980 нм наблюдаются наименьшие шумы усиления, а на длине волны 1480 нм нет жестких требований к точности настройки. Оптический усилитель с накачкой на длине волны 1480 нм называют двухуровневым, а усилитель с накачкой на длине волны 980 нм - трехуровневым (рисунок 7.9).

Ионы эрбия возбуждаются за счет поглощения энергии волн генератора накачки (l Н). Они переходят с основного уровня на более высокие энергетические уровни, а затем безизлучательно снижаются (релаксируют) до метастабильного уровня. Одновременно на возбужденные атомы воздействует излучение сигнала l С, вызывающее стимулированное излучение на всей длине активного волокна.

Рисунок 7.9 Уровневая диаграмма переходов трехвалентного иона эрбия

Однако не все атомы взаимодействуют с излучением сигнала и спонтанно переходят на основной уровень за время примерно 10 мс. Спонтанная эмиссия фотонов порождает шум излучения, который тоже может усиливаться. При достаточно интенсивном входном сигнале с длиной волны l С спонтанное излучение в эрбиевом усилителе может быть подавлено. Характеристики поглощения и излучения атомами эрбия изображены на рисунке 7.10.

Рисунок

7.10 Характеристики поглощения и излучения

атомов эрбия Er 3+,

помещенных в сердцевину стекловолокна

Рисунок

7.10 Характеристики поглощения и излучения

атомов эрбия Er 3+,

помещенных в сердцевину стекловолокна

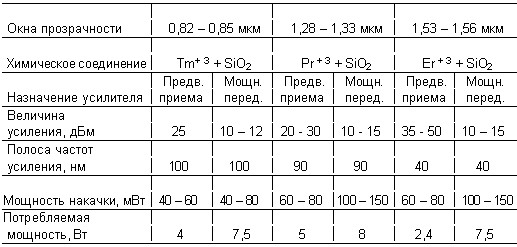

Важнейшие характеристики волоконных усилителей приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 Характеристики волоконных усилителей

Более полные сведения о характеристиках ВОУ и их измерении можно найти в литературе [4, 6, 9, 12, 26, 40, 68, 94].

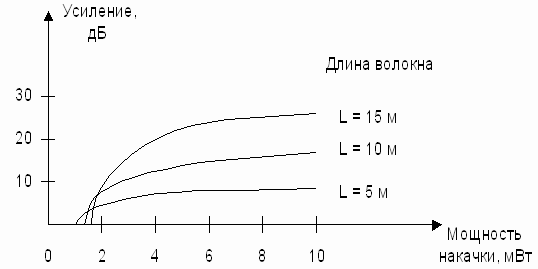

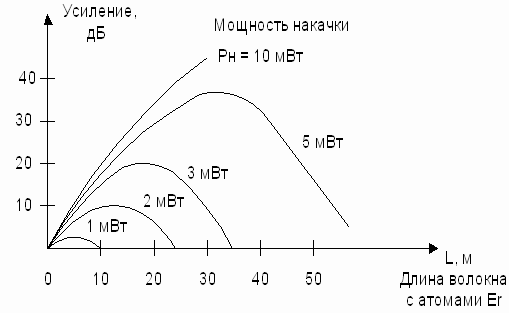

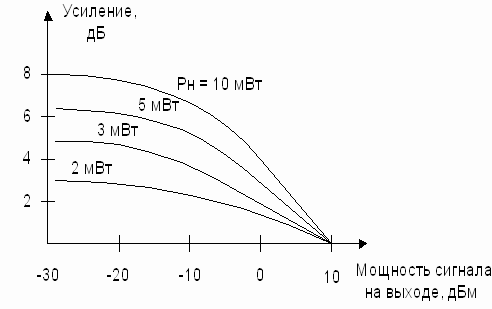

Для наглядности некоторые характеристики изображены на рисунках 7.11, 7.12, 7.13. Это зависимости усиления от длины активного волокна, мощности накачки и входного сигнала.

Рисунок 7.11 Усиление эрбиевого усилителя в зависимости от длины волокна и мощности накачки

Рисунок 7.12 Усиление эрбиевого усилителя в зависимости от длины волокна и мощности накачки

Рисунок 7.13 Усиление эрбиевого усилителя в зависимости от выходного сигнала

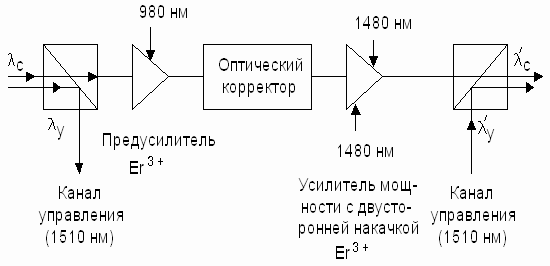

На рисунке 7.14 представлена схема оптического ретранслятора, основанного на эрбиевых усилителях.

Рисунок 7.14 Структурная схема оптического ретранслятора с эрбиевыми усилителями

В схеме оптического ретранслятора выделяется канал управления, организуемый на отдельной несущей волне l У. Предусилитель обеспечивает максимальное соотношение сигнал/шум. Усилитель мощности имеет двустороннюю накачку на длине волны 1480 нм, что создает максимальную линейность характеристики усиления. Оптический корректор компенсирует искажение оптических импульсов, возникшее из-за хроматической дисперсии в одномодовом стекловолокне. Однако корректор не устраняет влияние поляризационной модовой дисперсии (ПМД), для компенсации которой необходимо применение динамического управляемого компенсатора.

ВОУ могут иметь большую неравномерность амплитудно-частотной характеристики, что неприемлемо для многоволновых систем передачи (систем с WDM). Известен ряд решений по сглаживанию АЧХ эрбиевых усилителей и расширению их полосы частот усиления, например, применением автоматически перестраиваемых аттенюаторов по каждой волне передачи [83].

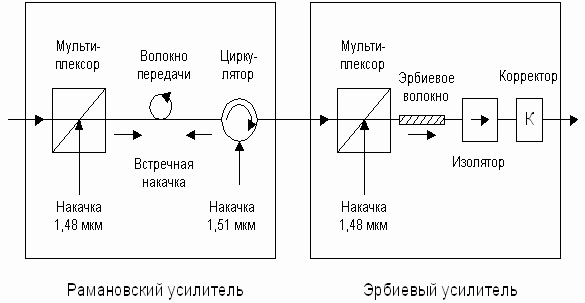

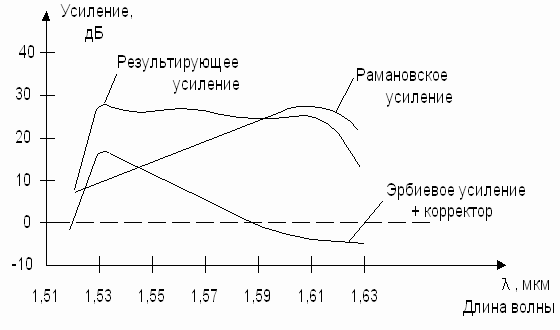

Примеры построения усилителя со сглаживанием АЧХ и расширением полосы усиливаемых частот приведены на рисунках 7.15, 7.16.

Рисунок 7.15 Структурная схема гибридного оптического усилителя с расширением полосы усиливаемых частот

Рисунок 7.16 Характеристика усиления гибридного усилителя (рамановское и эрбиевое с корректором)

На рисунке 7.17 представлена конструкция волоконного усилителя мощности для монтажа в составе модуля оборудования ВОСП.

Рисунок 7.17 Конструкция ВОУ