- •1.1 Характеристика диапазона электромагнитных волн для оптической связи

- •1.2 Характеристика физических сред для передачи оптических сигналов

- •Устранение “водяного” пика

- •1.3 Характеристики материалов для изготовления источников и приемников оптического излучения и волноводов

- •1.4 Структурная схема оптической системы передачи

- •2.1 Мультиплексирование плезиохронное pdh

- •2.2 Мультиплексирование синхронное sdh

- •2.3 Мультиплексирование асинхронное atm

- •2.4 Мультиплексирование отн

- •2.5 Мультиплексирование Ethernet

- •2.5.1 Ethernet стандарта EoT itu-t g.8010 в оптической системе передачи

- •2.5.2 Схемы мультиплексирования Ethernet

- •3.1 Требования к излучателям

- •3.2 Светоизлучающие диоды. Конструкции, принцип действия, основные электрические и оптические характеристики

- •3.2.1 Конструкции светодиодов для оптической связи

- •3.2.2 Принцип действия светодиодов

- •3.2.3 Основные характеристики светодиодов

- •3.3 Лазеры. Конструкции, принцип действия, основные электрические и оптические характеристики

- •3.3.1 Определение лазера

- •3.3.2 Определение резонатора для лазера

- •3.3.3 Конструкции и принцип действия полупроводниковых лазеров

- •3.3.4 Классы лазерных устройств для систем оптической связи

- •3.4 Согласование источников оптического излучения с физическими средами

- •3.4.1 Соединение источника с волокном

- •3.4.2 Линзовые соединения

- •3.4.3 Вывод излучения в атмосферу

- •3.4.4 Перестройка частоты излучения лазера

- •4.1. Определение модуляции и классификация видов

- •4.2. Прямая модуляция

- •4.2.1 Модуляционные характеристики светоизлучающего диода

- •4.2.2 Модуляционные характеристики полупроводникового лазера

- •4.2.3 Шумы модуляции лазера

- •4.2.4 Схемотехнические решения для прямой модуляции излучения сид и ппл

- •4.2.5 Светодиодные, лазерные и интегральные передающие оптические модули

- •4.3. Внешняя модуляция оптического излучения

- •4.3.1 Электрооптическая модуляция

- •4.3.2 Электроабсорбционная модуляция

- •4.3.3 Модулятор Маха – Зендера

- •4.3.4 Акустооптическая модуляция

- •4.4. Сравнительная характеристика прямой и внешней модуляции

- •5.1 Определение фотодетектора. Виды фотодетекторов. Требования к фотодетекторам

- •5.2 Фотодиоды конструкции p-I-n. Принцип действия, основные характеристики

- •5.3 Лавинный фотодиод. Конструкция, принцип действия, основные характеристики. Преимущества лфд

- •5.4 Фотодиоды конструкции tap

- •5.5 Шумы фотодиодов. Эквивалентная шумовая схема фотодиода

- •6.1 Методы фотодетектирования (прямое детектирование и детектирование с преобразованем). Требования к фотоприемным устройствам

- •6.2 Фотоприемные устройства с прямым детектированием

- •6.3 Фотоприемные устройства детектирования с преобразованием

- •6.4 Усилители фотоприемных устройств. Электрическая и оптическая полоса пропускания

- •6.5 Оценка соотношения сигнал/шум на выходе фотоприемного устройства

- •6.6 Особенности построения фотоприёмных устройств при использовании модуляции nrz-dpsk

- •7.1 Принцип оптического усиления. Классификация и назначение усилителей

- •7.2. Полупроводниковые оптические усилители. Конструкции, принцип действия, основные характеристики

- •7.3 Волоконно-оптические усилители на основе редкоземельных элементов. Конструкция, принцип действия, основные характеристики

- •7.4 Оптические усилители на основе эффекта рассеяния

- •8.1 Способы построения линейных трактов оптических систем передачи

- •8.2 Требования к линейным сигналам одноволновых оптических систем передачи

- •8.3 Линейные коды оптических систем передачи. Классификация кодов и их характеристики

- •8.4 Алгоритмы формирования сигналов в линейных кодах восп

- •8.4.1 Алгоритм формирования скремблированного линейного сигнала

- •8.4.2 Алгоритмы формирования линейных сигналов в классе кодов 1в2в

- •8.4.3.Алгоритмы формирования линейных сигналов в классе кодов nBmB

- •8.5 Проектирование линейных одноволновых трактов восп. Ограничения длины регенерационного участка

- •8.6 Требования к линейным трактам систем с многоволновой передачей

- •8.7 Проектирование линейных трактов многоволновой передачи. Ограничение длины участка регенерации и ретрансляции

- •8.9 Упреждающая коррекция ошибок в оптических системах передачи

- •9.1 Оптические разъемные соединители (коннекторы)

- •9.2 Соединительные розетки и адаптеры

- •9.3 Оптические аттенюаторы

- •9.4 Оптические кроссы

- •9.5 Оптические ответвители (разветвители)

- •9.6 Оптические изоляторы (вентили)

- •9.7 Оптические фильтры, мультиплексоры и демультиплексоры

- •9.8 Оптические циркуляторы

- •9.9 Компенсаторы дисперсии

- •9.10 Преобразователи длин волн

- •9.11 Оптические коммутаторы и маршрутизаторы

- •9.12 Фотонные кристаллы

- •10.1 Определение оптического солитона

- •10.2 Нелинейные оптические эффекты в стекловолокне и существование солитонов

- •10.3 Принципы построения солитонных волоконно-оптических систем передачи

5.3 Лавинный фотодиод. Конструкция, принцип действия, основные характеристики. Преимущества лфд

В лавинном фотодиоде достигается усиление первичного фототока за счет управляемого лавинного умножения числа носителей заряда. Этому способствует конструкция ЛФД. Лавинное умножение возникает в слое умножения (рисунок 5.7).

Лавинное умножение достигается за счет увеличения напряжения Есм до величины, близкой к пробойному. При этом на p - n переходе устанавливается очень сильное электрическое поле (Е > 10 5 В/см). Эта напряженность достигается в узкой области. Высокое быстродействие прибора будет достигнуто, если основная часть фотонов поглощается в слое, где существует сильное электрическое поле. Фотоны пролетают слой умножения и не успевают взаимодействовать с кристаллами. Носители зарядов образуются в слое поглощения и дрейфуют к соответствующим потенциалам. Двигаясь в сильном поле, носители приобретают большую кинетическую энергию и, отдавая часть ее другим носителям, освобождают новые носители (электроны и дырки).

Рисунок 5.7 Конструкция ЛФД

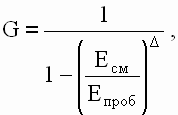

Процесс увеличения числа носителей зарядов развивается лавинообразно и характеризуется коэффициентом

(5.8)

(5.8)

где - показатель, определяемый материалом фотодиода (для Si = 1,5...9), Епроб – напряжение пробоя ЛФД.

Реальная величина усиления для кремниевых ЛФД - 50...100, для германиевых ЛФД - 2...15, для арсенидгалиевых – 10...35.

Величина фототока возрастает на коэффициент G.

![]() (5.9)

(5.9)

Аналогично происходит увеличение чувствительности.

Спектральная чувствительность ЛФД сохраняет свои свойства, аналогичные p-i-n фотодиоду. Рабочей областью ЛФД на вольт-амперной характеристике будет зона, близкая к электрическому пробою.

При этом темновой ток также будет испытывать умножение. Величина темнового тока будет складываться из умножаемой и неумножаемой составляющих

![]() (5.10).

(5.10).

Одной из характеристик ЛФД, определяющих динамический диапазон оптических сигналов, является линейность детектирования

(5.11)

(5.11)

Реальная величина динамического диапазона ЛФД может быть около 20 дБ.

Особенностью схемы включения ЛФД является регулируемый через цепь обратной связи источник напряжения смещения (рисунок 5.8).

Рисунок 5.8 Схема включения ЛФД

Главное достоинство ЛФД заключается в высоком коэффициенте усиления и быстродействии, что позволяет использовать приборы с арсенидгалиевой основой на скоростях передачи данных до 10 Гбит/с и выше.

Недостатками ЛФД принято считать высокое напряжение смещения (до 400 В) и сложность схемы управления регулируемым источником Есм.

5.4 Фотодиоды конструкции tap

Фотодиоды конструкции TAP разработаны в середине 90-х годов 20 века для преодоления проблемы частотного ограничения детектируемых сигналов. Проблема связана с паразитными ёмкостями и резисторами фотодиодов P-i-N и APD (рисунок 5.3). Разработки этих приборов особенно актуальны для систем передачи на скорости 160 Гбит/с (например, STM 1024). Фотодиоды TAP обеспечивают эффективное детектирование оптических сигналов в полосе частот до 200ГГц, что в сравнении с приборами P-i-N и APD даёт преимущество по полосе частот в 4-5 раз. При этом сохраняется температурная стабильность и интегрируемость приборов. На рисунках 5.9 и 5.10 представлены схемы прохождения оптических волн в двух типах приборов: TPWD (Travelling-wave Photodetector); P-TPWD (Periodic TPWD). В этих структурах сосредоточены зоны оптического усиления и оптического поглощения (детектирования), обозначенные на рисунках 5.11 и 5.12 соответственно Gain и Absorpcion.

Рисунок 5.9 Фотодиод с распределенной структурой TWPD

Рисунок 5.10 Фотодиод c периодической распределённой структурой P-TWPD

Рисунок 5.11 Конструкция фотодетектора TWPD

Рисунок 5.12 Конструкция фотодетектора P-TPWD

Оптическое излучение вводится в область Waveguide, представляющую собой плоский оптический волновод. Схематичное распределение областей усиления и поглощения приведено на рисунке 5.13.

Рисунок 5.13 Расположение зон оптического усиления и поглощения в распределённых фотодетекторах бегущей волны TAP (TPWD и P-TPWD)

Как видно из рисунка входная оптическая мощность увеличивается усилителем до величины насыщения. Это может происходить однократно и многократно и тем можно добиваться требуемой величины фототока и быстродействия.