Весна 16 курс 3 ОрТОР / Теория АД / ТАДСтарков / Термодинамика и теплопередача Никифоров А.И.-2

.pdf

101

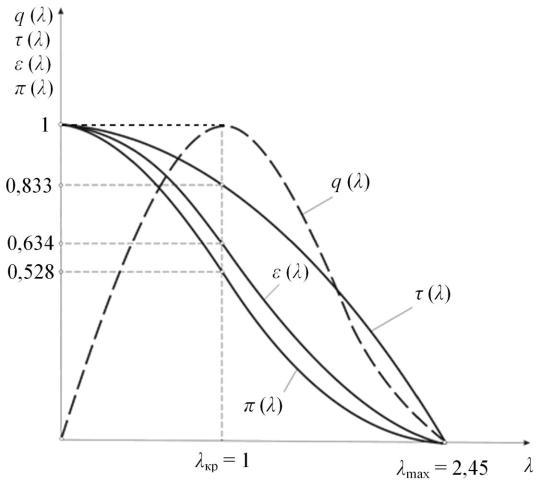

Рис. 8.11. Графическое изображение газодинамических функций

Таблицы газодинамических функций, заранее рассчитанные и приведенные в виде таблиц, существенно упрощают анализ и расчет газовых потоков.

Здесь рассмотрены пять наиболее употребительных газодинамических функций. В расчетах иногда используют и другие величины, описание и таблицы которых приведены в Приложении П. 4.

8.9. Идеальное течение газа в соплах. Основные положения

Рассмотрим более подробно течение газа в соплах. Как и ранее, считаем

газ идеальным, а течение — происходящим без трения и энергообмена с

102

окружающей средой. Разгон газа, как отмечалось, сопровождается понижением давления, поэтому давление газа перед соплом всегда должно быть выше, чем давление окружающей среды, в которую происходит истечение газа. На рис. 8.5, 8.8 и 8.1, в приведены схемы рассматриваемых далее суживающегося сопла и сопла Лаваля и даны обозначения их характерных сечений.

Основные определения. Располагаемой степенью понижения давления газа в сопле называется отношение полного давления газа на входе в сопло к давлению окружающей среды

с.р. |

p0* |

. |

(8.53) |

|

|||

|

pH |

|

|

Действительной степенью понижения давления газа в сопле называется отношение полного давления газа на входе в сопло к давлению в выходном сечении сопла

с |

|

p0* |

. |

(8.54) |

|

||||

|

|

pс |

|

|

Степень понижения давления газа, при которой газ разгоняется до скорости, равной местной скорости звука, называется критической,

критическая степень понижения давления газа определена формулами (8.36) и

(8.37):

|

|

p* |

k 1 |

|

k |

|

|||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

k 1 |

|

||||||

кр |

|

0 |

|

|

|

. |

(8.55) |

||

pкр |

|

|

|||||||

|

|

|

2 |

|

|

|

|||

Как видно (8.55), критическая степень понижения давления зависит только от показателя адиабаты k (табл. 8.1).

Таблица 8.1

Величина πкр при разных значениях k

k |

1,15 |

1,25 |

1,33 |

1,40 |

1,67 |

|

|

|

|

|

|

πкр |

1,741 |

1,802 |

1,851 |

1,893 |

2,055 |

|

|

|

|

|

|

103

Различают следующие режимы работы сопла.

1.Режим полного расширения, когда давление в выходном сечении сопла равно давлению окружающей среды: pс = pН. В этом случае, как нетрудно увидеть, πс = πср. Для сопла Лаваля такой режим работы принято называть также расчетным.

2.Режим недорасширения (неполного расширения), когда давление в выходном сечении сопла выше давления окружающей среды: pс > pН. В этом случае πс < πср, и окончательное расширение газа и понижение его давления до величины pН происходит за пределами сопла.

3.Режим перерасширения, когда давление в выходном сечении сопла ниже давления окружающей среды: pс < pН. Соответственно πс > πср. Режим перерасширения, как будет показано далее, реализуется только в сопле Лаваля.

Рассмотрим особенности изменения параметров потока газа в соплах при различных режимах его работы.

8.10. Режимы работы дозвукового сопла

Дозвуковое сопло может работать на расчетных и нерасчетных режимах.

8.10.1. Изменение параметров потока в суживающемся (дозвуковом) сопле

Рассмотрим особенности идеального течения газа в суживающемся сопле.

Поскольку рассматриваемое течение является энергоизолированным и происходящим без трения, то параметры заторможенного потока газа (Т*, p*, ρ*)

по длине сопла остаются неизменными. Падение статического давления вдоль сопла (- dp) приводит, как отмечалось, к росту скорости газа. Увеличение кинетической энергии потока в свою очередь понижает энтальпию и температуру газа. В общем случае скорость истечения из суживающегося сопла определяется по формуле (8.28):

|

|

|

104 |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

k |

|

|

|

|

1 |

|

|

||

cс |

2 |

|

|

|

RT0* 1 |

|

|

|

|

, |

|

k 1 |

|

k 1 |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

k |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

c |

|

|||

а температура газа в выходном сечении сопла Тс — по формуле

Tс |

Т0* |

|

||||

|

|

|

. |

(8.56) |

||

|

|

k 1 |

||||

|

|

|

k |

|

|

|

|

|

c |

|

|||

Вследствие снижения температуры газа величина местной скорости звука вдоль сопла уменьшается.

Характер истечения газа из суживающегося сопла полностью определяется соотношением между величинами располагаемой и критической степеней понижения давления (πс.р и πкр). Исследуем особенности течения газа при разных соотношениях между πс.р и πкр. Для газа с неизменными физическими свойствами величина πкр постоянна (см. табл. 8.1). Поэтому соотношение между πс.р и πкр может изменяться лишь за счет увеличения или уменьшения

πс.р. Отметим, что величина πс.р может изменяться как с изменением давления перед соплом p0* , так и с изменением давления окружающей среды pН.

8.10.2. Работа дозвукового сопла на расчетном режиме

Рассмотрим расчетный режим работы сопла,

выходе из сопла pс равно давлению окружающей режиме очевидно, что

с |

p0* |

с.р. |

p0* |

кр . |

|

pс |

pН |

||||

|

|

|

при котором давление на среды pН. На расчетном

(8.57)

При данном условии в сопле происходит полное расширение газа;

давление в выходном сечении сопла равно давлению окружающей среды

(pс = pН), и поэтому действительная степень понижения давления газа в сопле равна располагаемой (πс = πс.р). Поскольку πс.р < πкр, то располагаемой степени

105

понижения давления не хватает для разгона газа до скорости звука. Скорость истечения газа из сопла в этом случае меньше скорости звука (сс < ас и Мс < 1).

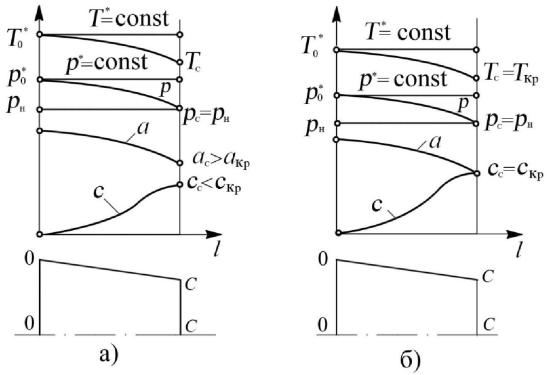

Характер изменения параметров потока вдоль сопла при данном соотношении между πс.р и πкр показан на рис. 8.12, а.

При дозвуковых скоростях истечениях газа режим работы сопла всегда расчетный. Это объясняется тем, что любое изменение pН в виде волн слабых возмущений проникает внутрь сопла, вызывая изменения давления в сопле при одновременном изменении скорости.

Например: увеличение высоты полета (Н) вызывает уменьшение давления pН, тогда слабые возмущения, вызванные уменьшением pН, распространяясь навстречу дозвуковому потоку (сс < ас) внутрь сопла, «предупреждают» его об уменьшении pН. В результате происходит перестройка потока на новые условия до тех пор, пока давление pс не станет равным новому значению pН.

Одновременно из-за роста с.р. |

p0* |

произойдет увеличение скорости потока, а |

|

pH |

|||

|

|

режим работы сопла остается расчетным.

Если располагаемая степень понижения давления газа в сопле равна критической (πс = πкр), то скорость истечения газа из сопла равна местной скорости звука (сс = ас, Мс = 1). Расширение газа в сопле полное (pс = pН), и

действительная степень понижения давления газа равна располагаемой (πс = πс.р

= πкр). Такой режим работы сопла можно рассматривать как предельный из режимов с полным расширением газа в сопле, когда при полном использовании располагаемой степени понижения давления в суживающемся сопле достигается максимально возможная скорость потока.

Изменение параметров потока вдоль сопла при πс.р = πкр показано на рис. 8.12, б. В выходном сечении сопла скорость и параметры потока равны критическим, которые определяются по уравнениям (8.32)—(8.35).

106

Рис. 8.12. Характер изменения параметров потока вдоль сопла:

а— при πс.р < πкр; б — при πс.р. = πкр

8.10.3.Работа дозвукового сопла на нерасчетном режиме

Нерасчетным режимом работы сопла называется такой режим, при котором давление газа на выходе из сопла больше давления окружающей среды, то есть pс > pН.

Следовательно, условие нерасчетного режима заключается в том, что располагаемая степень понижения давления газа в сопле больше критической (πс.р > πкр). Несмотря на повышение величины πс.р в области πс.р > πкр, скорость истечения газа из сопла остается равной критической (сс = ас = акр; Мс = 1), так как в суживающемся сопле нельзя разогнать поток до скорости, превышающей местную скорость звука. Соответственно температура, плотность, давление и скорость газа в выходном сечении сопла, а также величина πс остаются равными критическим значениям:

pс = pкр; Тс = Ткр; ρс = ρкр; сс = скр; πс.р = πкр.

107

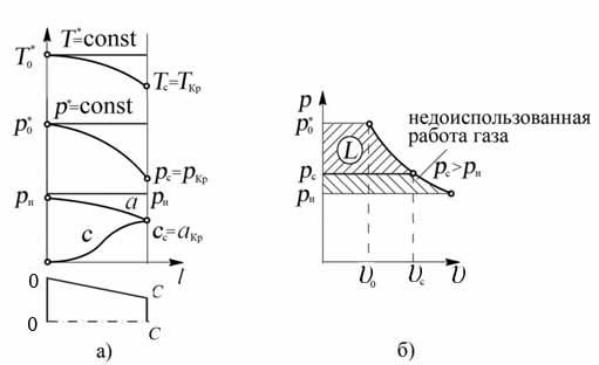

Основной особенностью данного режима работы суживающегося сопла является то, что расширение газа в сопле неполное: давление газа в выходном сечении сопла выше давления окружающей среды (pс > pН), а действительная степень понижения давления меньше располагаемой (πс < πc.р). Следовательно,

располагаемая степень понижения давления газа полностью не используется в сопле для увеличения скорости потока, газ покидает сопло, унося с собой неиспользованную энергию (рис. 8.13, б.).

В области значений πс.р > πкр изменение внешних условий не сказывается на характере течения газа в сопле. В частности, изменение давления pН и

связанное с ним изменение πс.р не влияют на параметры потока в выходном сечении сопла. Физически это объясняется тем, что возмущения в виде изменения давления распространяются в газе со скоростью звука. В случаях,

когда в выходном сечении сопла скорость истечения газа равна местной

Рис. 8.13. Характер изменения параметров потока вдоль сопла при πс.р > πкр

108

скорости звука, изменение давления окружающей среды не может распространяться навстречу потоку внутрь сопла и повлиять на течение газа в нем. Сопло при этом как бы заперто.

Заметим, что хотя в области πс.р > πкр скорость истечения газа из суживающегося сопла сс не может быть больше местной скорости звука,

повысить ее можно за счет увеличения температуры газа на входе в сопло Т 0* ,

так как величина скорости звука с ростом температуры газа растет.

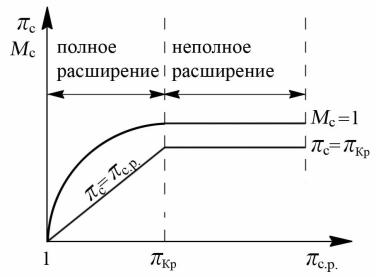

На рис. 8.14 показаны зависимости πс и числа Мс (или, что то же, скорости истечения сс) от πс.р. В области 1 < πс.р < πкр сопло работает с полным расширением газа (πс = πс.р), поэтому зависимость πс от πс.р здесь представляет собой прямую линию, выходящую из начала координат под углом 45 °. Число

Мс и соответственно скорость истечения сс с ростом πс.р увеличиваются,

достигая при πс.р = πкр критических величин (Мс = 1; сс = скр). Дальнейшее увеличение πс.р в области πс.р > πкр , как указывалось ранее,не изменяет ни πс, Мс.

На основе сказанного на рис. 8.14 можно выделить две характерные области: область полного расширения газа в сопле (1 < πс.р < πкр) и область недорасширения (при πс.р > πкр).

Рис. 8.14. Зависимости πс = f (πс.р); Мс = f (πс.р)

109

В результате недорасширения газ покидает сопло, унося с собой неиспользованную энергию. Таким образом, в режиме недорасширения не вся энергия газа используется для увеличения скорости, часть ее теряется

(рис. 8.13, б.).

8.11. Режимы работы сверхзвукового сопла (сопла Лаваля)

Сопла Лаваля применяются в тех случаях, когда необходимо получить сверхзвуковые скорости истечения. Сверхзвуковое сопло может работать на расчетном и нерасчетном режимах. В отличие от дозвукового сопла, в

сверхзвуковом сопле при определенном условии могут возникнуть два нерасчетных режима:

а) режим недорасширения (pс > pН);

б) режим перерасширения (pс < pН).

Сверхзвуковые скорости истечения могут быть достигнуты, если располагаемая степень понижения давления превосходит критическую величину. Поэтому далее будем рассматривать процесс истечения из сопла Лаваля при условии, что πс.р > πкр.

8.11.1. Изменение параметров потока вдоль сопла Лаваля

При идеальном энергоизолированном течении газа параметры потока

изменяются вдоль сопла Лаваля так, как показано на рис. 8.15.

В суживающейся части сопла поток разгоняется до скорости звука, которая достигается в критическом (минимальном) сечении сопла. Течение газа и изменение параметров потока до критического сечения сопла полностью аналогично течению в суживающемся сопле при πс.р ≥ πкр (см. рис. 8.13).

В расширяющейся части сопла происходит разгон сверхзвукового потока.

Скорость газа вдоль сопла монотонно растет, а давление и температура падают.

110

При этом в сопле Лаваля, как и в суживающемся сопле, при отсутствии трения и теплообмена со стенками температура и давление заторможенного потока будут постоянными (Т* = const, p* = const) вдоль сопла.

Важной характеристикой сопла Лаваля является относительная площадь выходного сечения (геометрическая степень расширения) сопла

|

|

Fc |

. |

|

Fc |

||||

|

||||

|

|

Fкр |

||

Из уравнения неразрывности, записанного для критического и выходного сечений, следует:

|

|

|

|

скр кр |

1 |

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

||||||||||

|

Fc |

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

(8.58) |

|||

|

|

с |

|

q |

||||||||||

|

|

|

|

|

с |

|

с |

|

|

|

с |

|

||

Аналогично для произвольного сечения сопла с площадью F можно |

||||||||||||||

записать |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

F |

1 |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

F |

|

|

|

|

. |

(8.59) |

|||||

|

|

|

F |

|

q |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

кр |

|

|

|

|

|

|

|

При заданной величине показателя адиабаты k существует однозначная связь (см. вопрос 8.8) между относительной плотностью тока q (λ) и

остальными газодинамическими функциями М, λ, τ(λ), π(λ), ε(λ),

определяющими при заданных значениях p1* и T1* параметры потока в рассматриваемом произвольном сечении сопла. Таким образом, если известен закон профилирования сопла Лаваля, то есть изменение площади проходных сечений по длине сопла, то это позволяет определить изменение относительной плотности тока q(λ) и остальных газодинамических функций, а соответственно и всех параметров потока вдоль сопла.

На рис. 8.16 показано изменение относительной плотности тока q(λ) в сопле Лаваля. В критическом сечении относительная плотность тока достигает максимального значения q(λкр) = 1, а в суживающейся и расширяющейся частях сопла q(λ) снижается при увеличении F.