Осень 13-весна 14 курс 1-2 ОрТОР (сейчас это называют ТОЛААД) / АМ / АVSE_LB-Raboty

.pdf

71

ОПИСАНИЕ ПРИБОРОВ

Фотометрический блок

Фотометрический блок (рис.39) позволяет получить данные МДВ с помощью сравнения двух световых потоков, полученных от одного и того же источника света. От лампы накаливания с помощью оптической системы формируются два световых пучка. Один пучок проходит через ослабляющий слой атмосферы и возвращается в прибор на фотоэлемент. Второй направляется на фотоэлемент внутри прибора и проходит на своем пути через регулирующее устройство (измерительную диафрагму), с помощью которого можно изменять интенсивность луча.

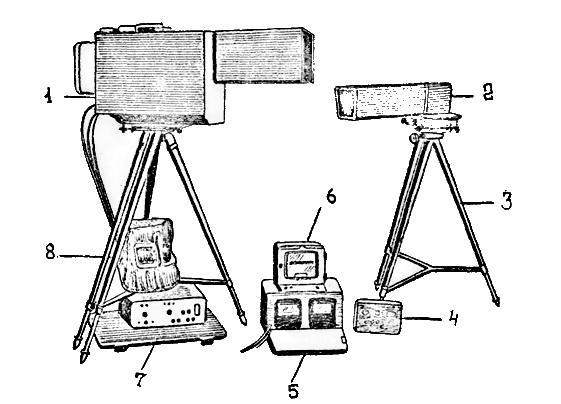

Рис.39. Внешний вид прибора. 1 – блок фотометрический, 2 – отражатель призменный, 3 – штатив, 4 – щит, 5 – пульт управления, 6 – измерительный пульт, 7

– блок питания, 8 – стабилизатор напряжения.

Измерение производится в момент равенства обоих пучков, при этом положение диафрагмы является мерой прозрачности атмосферы. Чтобы исключить влияние дневного света на результаты измерений и обеспечить возможность работы с усилителями переменного тока, оба пучка модулируются. Модуляция пучков света и посылка их на фотоэлемент происходит таким образом, что вызванные электрические сигналы от фотоэлемента поступают на вход применяемого в РДВ-2 усилителя поочередно со сдвигом во времени.

При выравнивании потоков (компенсации) сигналы, поступающие на вход усилителя от фотоэлемента, под воздействием обоих потоков окажутся одинаковыми по амплитуде, и на выходе усилителя сигнал будет равным нулю, что и будет признаком полной компенсации световых потоков.

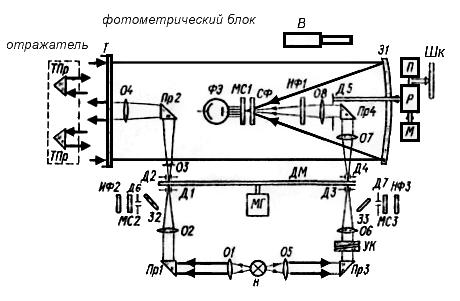

В основном блоке РДВ-2 (см.рис.40) находится источник света, оптические узлы для получения двух пучков света (зондирующего и контрольно-измерительного), модулятор света, фотоэлемент, измерительная диафрагма и вспомогательные оптические устройства.

72

Рис.40. Оптическая схема РДВ-2

В качестве оптического отражателя используется набор трипольпризм (см.рис.40). Зондирующий пучок света, предназначенный для прохождения через слой атмосферы, создается лампой накаливания (напряжение 8 В, мощность 100 Вт). С помощью объективов 01 и 05 оба пучка света направляются в Пр.1 и Пр.2. Объективы и призмы однотипны. В пучок сравнения введены установочные клинья, которые используются для начальной установки его интенсивности. Однотипные объективы 02 и 06 фокусируют измерительный пучок света и пучок сравнения на диске модулятора ДМ.

Модулятор представляет собой диск с зубцами, вращаемыми моторами с постоянной скоростью. Диск имеет широкие зубцы (60°), чередующиеся с зубчатой гребенкой – узкими зубцами. При вращении, диск своими широкими зубцами поочередно перекрывает то зондирующий, то контрольный пучок света. Во время перекрытия широким зубцом одного пучка, второй будет перекрываться гребенкой. При этом на фотоэлемент импульсами падает свет то одного, то другого пучка.

Модуляция света производится двумя частотами: 300 Гц (большие зубцы) и 3000 Гц (малые).

Слабо расходящийся измерительный пучок через диафрагму Д2, объектив 03, призму П2, объектив 04 и защитное стекло Т входит в слой атмосферы и возвращается оборачивающей оптической системой, состоящей из набора уголковых призм (трипольпризм ТПр) (рис.40) к приемному зеркалу 31. Ослабленный слоем атмосферы измерительный пучок через светофильтр СФ и молочное стекло МС1 поступает на фотокатод фотоэлемента ФЭ.

Пучок сравнения, находящийся за диском модулятора, формируется диафрагмой Д4, объективом 07, призмой Пр4, диафрагмой обратного преобразователя Д5, объективом 08 и нейтральным светофильтром НФ1, после чего он поступает на фотокадот ФЭ через СФ и МС1,

При измерениях интенсивность пучка сравнения уравнивается с интенсивностью измерительного пучка, которая пропорциональна прозрачности слоя атмосферы между отражателем и фотометрическим блоком, с помощью поворота радиально секторной диафрагмы Д5.

Поворот диафрагмы осуществляется через редуктор Р мотором М автоматически в одну или другую сторону согласно знаку раз¬ности оптических сигналов на входе ФЭ. Потенциометр П служит для преобразования угла поворота диафрагмы Д5 в

73

электрический сигнал постоянного тока с целью передачи результатов измерений на расстояния (на пульт управления).

В приборе имеется оптический визир В для наводки фотометрического блока на отражатель. Для контроля установки лампы накаливания Н имеются юстировочные устройства, состоящие из зеркал 3-2 и 3-3, диафрагмы Д5 и Д7, матовых стекол МС2 и МСЗ и нейтральных фильтров НФ2 и НФЗ.

Прибор РДВ-2 является устройством с астатическим уравновешиванием. Он содержит элемент памяти, в качестве которого использован электродвигатель.

Оценка погрешности измерения с анализом состояния равновесия во всей

измерительной цепи вычисляется по формуле: |

|

, |

(1.3) |

где Fu, Fср – соответственно измерительный пучок света и пучок сравнения; ∆ – погрешность дрейфа нуля; ∆тр – погрешность от порога трогания двигателя; ∆β, β – соответственно мультипликативная и аддитивная составляющая погрешности, связанная с неточностью изготовления диафрагмы и с искажением структуры светового потока на входе (неоднородность свечения источника света).

Оценка погрешностей определяется диапазонами измерения. Они представлены в табл.1.6.

Пульт управления (см.рис.40). В качестве регистрирующего прибора используется самопишущий малогабаритный потенциометр, шкала которого проградуирована в процентах прозрачности атмосферы и дальности видимости в километрах, а линейка – в километрах дальности видимости и предназначена для обработки записи. Самопишущий потенциометр устанавливается на пульте управления.

На передней панели пульта управления, установлены позиционный переключатель дистанционного включения, выключатель сети, держатель предохранителя, индикаторная лампочка включения сети и потенциометр установки тока в измерительной линии.

На задней панели размещены клеммы "Линия", "Измерительный прибор 1", "Измерительный прибор 2". Клеммы указателей снабжены перемычками, с помощью которых необходимо замыкать их попарно накоротко, если к ним не подключены измерительные пульты.

Местное включение прибора:

1.Подключить один конец кабеля питания прибора в клеммам "Сеть", "Вход" щита питания, а другой конец – к сети переменного тока с напряжением 220 В и частотой

50 Гц.

2.Пакетный включатель щита питания поставить в положение "Вкл".

3.Тумблер "Сеть" блока питания оставить в положении "Вкл", а тумблер "Мест.вкл" ("Дист.вкл.") в положение "Мест.вкл". Сигнальная лампочка покажет, что прибор включен.

4.Произвести ампервольтметром замеры напряжений на клеммах "Изм. прибор"

итоков в гнездах "Контроль тока" блока питания и сравнить с величинами напряжения и токов, указанных в формуляре прибора. Если полученные данные напряжений и токов отличаются от указанных в формуляре не более чем на 5%, то это указывает, что прибор работает нормально.

5.Для обеспечения регистрации необходимо:

установить диафрагмную ленту в лентопротяжный механизм ;

на ленте сделать отметки времени и даты ;

тумблер пульта управления поставить в положение "Запись".

Импульсный фотометр ИФ-1.

Импульсный фотометр ИФ-1 предназначен для дискретных и непрерывных

дистанционных наблюдений прозрачности атмосферы (МДВ) в любых

74

метеорологических условиях, погрешности прибора для единичного измерения такие, как и для РДВ-2 (см.табл.1.6). Прибор имеет две измерительные базы 10 и 100 м и используется для измерения МДВ на категорированных аэродромах.

Импульсный фотометр по сравнению с РДВ-2 имеет ряд преимуществ. В нем отсутствует обратный преобразователь последовательно, исключают связанные с ним погрешности наблюдения, т.е. Fср=0 (см.формулу 1.3). Глубина уравновешивания поддерживается автоматически в процессе эксплуатации, что предотвращает возможность возникновения автоколебаний (этим реализуется малая величина неравновесия), погрешность неравновесия легко устраняется при градуировке прибора.

В фотометре применен импульсный источник света вместо лампы накаливания. Использование импульсных ламп освобождает от необходимости использования в ИФ-1 электромеханического модулятора света. Яркость световых вспышек таких ламп в сотни и тысячи раз выше яркости ламп накаливания. Это позволяет использовать простые усилители сигналов на выходе фотодекодера и успешно бороться с шумами фоновой засветки. Эти лампы малочувствительны к изменению внешнего напряжения. Последнее качество упрощает задачу компенсации ошибок измерения, связанных с нестабильностью работы питающей сети. Высокое КПД ламп сокращает потребляемую мощность.

Постоянная времени ИФ-1 существенно увеличена, что позволяет получать результаты измерения, осредненные за 1 мин.

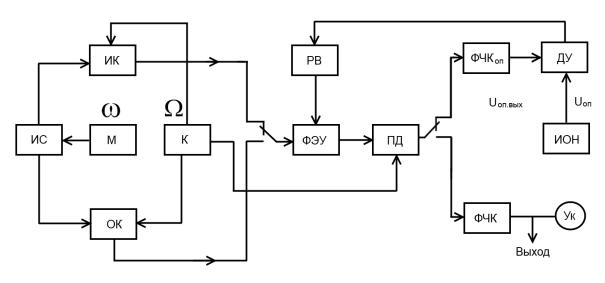

Структурная схема фотометра ИФ-1

Рис.41. Структурная схема фотометра ИФ-1

Схема ИФ-1 (рис.41.) работает следующим образом. Световые импульсы от источника света ИС через светораздельное устройство направляется в опорный ОК и измерительный ИК каналы. Периодически серии импульсов, с частотой коммутации, направляются в фотодекодер, в качестве которого используется фотоэлектронный умножитель ФЭУ, и далее через пиковый детектор ДК, используемый в качестве демодулятора, и фильтры коммутации ФЧК на дифференциальный усилитель ДУ, а также на выход устройства. Дифференциальный усилитель имеет второй вход, который подключен к источнику опорного напряжения ИОН. Выход дифференциального усилителя присоединен к управляющему входу регулярного выпрямителя РВ, включенного в цепь питания ФЭУ.

75

Коммутатор каналов К осуществляет коммутацию опорного и измерительного сигналов, а также сбор напряжения на пиковом детекторе в момент коммутации. Если диафрагма открыта, то в устройстве действует цепь обратной связи, благодаря которой выходное напряжение опорного сигнала ∆U и опорное напряжение Uоп оказываются равняли в результате их уравновешивания.

Относительное неравновесие

может быть сведено к желаемому минимуму соответствующим выбором коэффициента К, который равен произведению коэффициентов передачи дифференциального усилителя ДУ и регулируемого выпрямителя РВ на коэффициент преобразования ФЭУ, а также коэффициентов передачи ПД и ФЧК. В одном положении коммутатора (рис.41) на выходе устройства действует выходное напряжение измерительного канала U ых. В этом случае цепь обратной связи разомкнута, однако, на входе дифференциального усилителя поддерживается прежнее напряжение, поскольку цепь разряда сглаживающей РС цепи фильтра опорного канала ФЧУоп оказывается отключенной.

Схема одноканальна. Измерительный и опорные сигналы проходят через одни и те же элементы схемы (ФЭУ, ПД) и формируются от одного и того же получателя.

Оптическая схема устройства.

Рис.42. Оптическая схема фотометра ИФ-1

Световой поток от импульсного источника света 5, находящегося в фокусе объектива 4, и защитное стекло 3 направляется в виде слабо расходящегося пучка к призменным отражателям дальнего (1) и ближнего (2) действия и составляет измерительный поток. Возвращенный призменными отражателями, световой поток попадает на приемное зеркало 11, в фокальной плоскости которого расположена диафрагма Д2. Рядом расположена диафрагма Д1. Диафрагмы могут поочередно перекрываться переключателем диапазонов 10. Опорный световой поток от источника света поступает на диафрагму 8 через аттенюатор опорного канала 6.

Перед рассеивателем 7 фотодекодера установлены шторки коммутатора 12 оптических сигналов, которые поочередно, с частотой 1 Гц перекрывают опорный (Д8) и измерительный (Д1 или Д2 в зависимости от диапазона) световые потоки.

При указанном на схеме положении переключателя диапазонов 10 через нижнее отверстие шторки 9 проходит световой поток от дальнего отражателя 1. Через коммутатор 12 оптических сигналов этот поток попадает на рассеиватель 7, который направляет световой поток на фотодетектор, обеспечивая идентичные условия формирования сравниваемых сигналов на его входе.

Переключение диапазона на измерительную базу 10 м позволяет производить

76

измерение видимости от 50 до 6000 м при сохранении линейности шкалы прозрачности атмосферы. При этом ближайший отражатель располагается на расстоянии 10 м от фотометра. Разделение сигналов достигается изменением угла луча отраженного потока. Коммутатор 12 устроен таким образом, что при работе от ближнего отражателя перекрываются поочередно диафрагмы Д1 и 8, а при работе от дальнего – Д2 и 8.

Литература:

1.Дробышевский С.В., Сильвестров П.В. Методические указания к выполнению лабораторных работ.

2.Приборы и установки для метеорологических измерений на аэродромах. Под ред. Л.П. Афиногенова, Е.В. Романова. -Л.:ГИМИЗ, 1991, с.19-31.

3.НПП ГА-85 –М.; 1985.

4.НМО ГА-95.-М.; 1995.

Контрольные вопросы:

1.Что такое метеорологическая дальность видимости?

2.От каких условий, зависит метеорологическая дальность видимости?

3.Какие требования предъявляются к объектам, выбранным в качестве ориентиров для определения метеорологической дальности видимости?

4.Что такое видимость на ВПП? На сколько она может отличаться от метеорологической дальности видимости?

5.Какая аппаратура используется для определения метеорологической дальности видимости?

6.Какие погрешности дают различные методы наблюдения за метеорологической дальностью видимости?

7.Дать пояснение оптической схемы РДВ-2 .

8.Из каких блоков состоит РДВ-2?

9.Каково время осреднения наблюдений за метеорологической дальностью видимости на аэродромах?

10.Где и с какой плотностью устанавливается аппаратура РДВ на современных категорированных аэродромах?

11.В чем состоит существенное различие наблюдений МДВ с помощью РДВ-2 и

ИФ-1?