Осень 13-весна 14 курс 1-2 ОрТОР (сейчас это называют ТОЛААД) / АМ / АVSE_LB-Raboty

.pdf51

Антенная система закрывается радиопрозрачным укрытием, которое представляет собой сферическую оболочку диаметром 4,6 м.

Помимо основного магнетронного передатчика станция имеет маломощный передатчик о отдельной антенной, позволяющей начинать сопровождение радиозонда по дальности с 75-300 м. Станция снабжена дистанционным пультом управления антенной, который используется для сопровождения цели в первые минуты наблюдения при больших угловых скоростях радиозонда, превышающих скорость движения антенны.

В РМС "Метеорит-2" предусмотрена возможность цифровой регистрации данных радиозонда (координаты и частотные характеристики метеорологических элементов) в виде, удобном для ввода в ЭВМ, и передачи по каналам связи, а также их автоматической обработки с целью получения именно значений метеорологических параметров на высотах.

Литература: /1, с.113-118, 344-351/.

Контрольные вопросы:

1.В чем заключается назначение и принцип радиозондирования атмосферы?

2.Какие системы зондирования существуют на аэрологической сети РФ?

3.С какой точностью измеряются метеорологические элементы радиозондами типа РКЗ и А-22?

4.Из каких блоков состоит радиозонд РКЗ?

5.Каковы функции баропереключателя?

6.Каково назначение датчика опорной частоты?

7.В чем состоят особенности радиозонда типа А-22?

8.Какие погрешности при наблюдениях за ветром допуска¬ет радиотеодолитная станция "Малахит"?

9.Из каких основных систем состоят радиолокационные метеорологические станции типа "Метеор", "Метеорит"?

10.Как определяется наклонная дальность до радиозонда?

11.Какова сущность обработки данных радиозондирования для получения значений температуры и влажности на высотах?

12.Каким образом определяется атмосферное давление по данным радиозондирования?

13.Каковы особенности РМС "Метеорит-2"?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4 ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОТЫ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ ОБЛАКОВ НА АЭРОДРОМЕ

Время: 2 часа

Цель работы: ознакомиться с методами определения высоты нижней границы облаков, принципом работы приборов для измерения высоты облаков, точностью измерения и правилами измерения.

Порядок выполнения:

1. Ознакомиться о методами определения высоты нижней границы облаков, требованиями, предъявляемыми к точности измерений и установке датчиков на аэродроме.

52

2.Изучить принцип действия и дать краткое описание светолокационного измерителя высоты облаков (ИВО-1М) с приставкой (ДВ-1М).

3.Вычертить и изучить упрощенную блок-схему комплекта аппаратуры "ИВО-1М" -

"ДВ-1М".

4.Изучить правила измерения высоты нижней границы облаков с помощью светолокатора "ИВО".

5.С помощью "Атласа облаков" определить на метеорологической площадке количество и форму облаков.

6.Измерить высоту нижней границы, низких облаков с помощью "ИВ0".

7.Используя международный метеорологический код КН-01, в тетради соответствующими символами представить наблюдения за облаками в соответствии с правилами наноски.

8.Составить и проанализировать таблицу точности измерения нижней границы облаков различными методами.

Оборудование и материалы: светолокатор "ИВО", международный метеорологический код КН-01, международный атлас облаков,

Форма отчета: краткое описание методов определения высоты облаков, точности измерения. Принцип действия светолокатора и описание блок-схемы аппаратуры ИВО. Таблица точности измерения нижней границы облаков, выполненная в произвольной форме. Данные наблюдений и измерения облачности. Наноска количества, формы и высоты нижней границы облаков в соответствии с кодом КН-01.

Литература:

1.Руководство к лабораторным работам по авиационной метеорологии. Ч.Л.-

Л.:0ЛАГА 1984.

2.Приборы и установки для метеорологических измерений на аэродромах. Под ред. Л.П.Афиногенова и Е.В, Романова ,- Л.: Гидрометеоиздат, 1981.

3.Кмито А.А.,Коковкин Н.С. и др. Системы получения и передачи метеорологической информации.-Л.: Гидрометеоиздат, 1971.

Особенности наблюдения за облаками на авиаметеорологических станциях.

Методические указания Низкая облачность и ограниченная видимость являются основными

метеорологическими факторами, которые определяют безопасность взлета и посадки воздушных судов, а также полетов, на малых высотах (по правилам визуального полета и особым правилам визуального полета). Важной характеристикой облачности является ее количество, т.е. степень покрытия неба облаками. Количество облаков на метеорологических станциях определяет техникнаблюдатель визуально в баллах или октантах: 10 баллов (8 октантов) означает, что небо полностью закрыто облаками, 5 баллов (4 октанта) - небо закрыто облаками на 50% и т.д. Наблюдатель определяет общее количество и форму облаков всех ярусов и отдельно облаков нижнего яруса. Высокая временная и пространственная изменчивость высоты нижней границы облаков нижнего яруса (особенно слоистых форм) определяет повышенные требования к выбору места установки приборов для измерения нижней границы низких облаков и к точности этих измерений. Для получения надежной информации о высоте облаков на авиаметеорологической станции проводятся регулярные наблюдения через часовые или получасовые промежутки времени. При высоте облаков выше метео минимума

53

на 100 м дополнительно к регулярным проводятся наблюдения с 15-минутной периодичностью. Наблюдения за количеством, формой и высотой нижней границы облаков должны быть репрезентативными (характерными) для зоны старта ВПП, ближнего и дальнего приводных радиомаяков (БПРМ и ДПРМ). Особенно это важно для аэропортов с несколькими ВПП, где зоны взлета к посадки могут быть разнесены от 2 до 6 км.

Чтобы не мешать взлету и посадке, приборы должны находиться за пределами полос безопасности и располагаться так, чтобы присутствие ВС и их перемещение по аэродрому не приводило к искажению измерения нижней границы облаков. На аэродромах с низкими посадочными минимумами требуется высокая точность измерения. Допустимая погрешность для аэродромов всех категорий не должна превышать 15 м до 150 м и (0,07Н+10) м для высот от 150 до 500 метров. Измерения должны быть дистанционными и передаваться потребителю не более чем через 2 минуты после измерения.

Литература: /5, с. 8-12/.

Контрольные вопросы:

1.Какие метеорологические факторы определяют минимумы погоды?

2.Как определяется количество облаков в районе аэропорта?

3.Как часто производят наблюдения за облаками?

4.Какие требования предъявляются к размещению приборов измерения нижней границы облаков в аэропорту?

5.Какие предъявляются требования к точности измерения нижней границы облаков?

Методы и приборы определения нижней границы облаков

Методические указания:

Для определения высоты нижней границы облаков на аэродроме используют инструментальные, инструментально-визуальные, расчетные и визуальные методы. К инструментальным методам относятся: измерения, которые производятся с помощью измерителя высоты облаков (ИВ0-1М), регистратора высоты облаков (ИВ0-2), триангуляционного измерителя (М-105), лазерного измерителя высоты облаков (ЛИВО), метеорологического радиолокатора (МРЛ-1, УРЛ-2, МРЛ-5 и др.). К инструментально-визуальным методам можно отнести измерения, производимые с помощью потолочного прожектора (ПИ-45), шара-пилота, воздушного судна. К расчетным методам относятся способы определения высоты нижней границы по данным радиозондирования атмосферы или по данным измерения метеорологических параметров у земли. Визуальный метод используется тогда, когда не представляется возможным использовать инструментальные и инструментально-визуальные методы (например, при количестве облаков менее 5-6 баллов, при интенсивных осадках). Визуальные наблюдения помогают скорректировать инструментальные наблюдения, которые носят случайный характер.

Наземный импульсный световой измеритель высоты нижней границы облаков (ИВО-1М) и приставка ДВ-1М. Принцип действия прибора заключается в измерении времени прохождения световым импульсом расстояния от передатчика (излучателя) до нижней границы облаков и обратно до приемника световых импульсов. Время прохождения светового импульса пропорционально высоте облаков. Высота облаков вычисляется по формуле

54

где H – высота нижней границы облаков, м; c – скорость света, км/с; t - время прохождения светового импульса расстояния до облаков и обратно, сек.

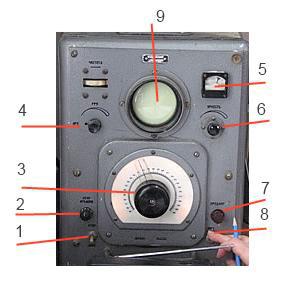

Рис.30. Общий вид аппаратуры ИВО-1М

Конструктивно измеритель выполнен в виде трех блоков; передатчика, приемника и пульта управления (рис.30). Передатчик и приёмник, на специальных опорах устанавливаются на метеоплощадке, БПРМ, ДПРМ на расстоянии 6-10 м друг от друга, а пульт управления, соединенный с ними с помощью кабеля, в помещении авиаметеостанции. Для нормальной работы ИВО полагается устанавливать на расстоянии не менее 200 м от радиолокаторов не менее 500 м от радиостанций средневолнового диапазона. Аппаратура ИВО не требует точной установки передатчика и приемника по отношению к горизонтальной плоскости, т.к. и в передатчике и в приемнике имеются кардановые подвесы, которые в пределах 10 обеспечивают самофокусировку (излученный световой импульс отклоняется от вертикали не более чем на 10°). Инструментальная точность измерения высоты облаков для высот от 50 до 1000 м находится в пределах (10 + 0,1Н) м, .

Для автоматизации процесса измерения и увеличения дистанции между измерительным блоком и пунктом сбора информации применяется приставка ДВ1М, позволяющая производить измерения на расстоянии до 5 км, при этом на приемном конце используется пульт дистанционного управления со стрелочным указателем. Работоспособность ИВО снижает плотный туман, сильные осадки и гололед на защитных стеклах приемника и излучателя. Кроме того, на качество работы ИВ0 оказывает влияние точность настройки оптических узлов. Например, в

случае расфокусировки диаграммы направленности |

становятся недопустимо |

широкими. При этом энергия излучения рассеивается, |

а в приемник поступает |

большой уровень фоновой засветки.

Упрощенная блок-схема комплекта аппаратуры ИВО-М – ДВ-1М представлена на рис.31. Передатчик и приемник смонтированы в одинаковых по конструкции металлических кожухах и содержат параболические зеркала, закрепленные в карданных подвесках, защитные стекла и крышки, которые открываются на время измерения с помощью электрических двигателей.

В качестве источника световых импульсов в передатчике в фокусе параболического зеркала диаметром 350 мм вмонтирована газоразрядная лампа (строботрон) типа ИСШ-100-3. Мощные световые импульсы длительностью около 1 мкс и частотой 20 Гц излучаются вертикально вверх. Часть рассеянной облаком энергии возвращается к приемнику и преобразуется фотоэлектронным умножителем

55

ФЭУ-1, расположенный в фокусе параболического зеркала приемника, в электрические импульсы. Непосредственно в приемнике расположен предварительный усилитель, который позволяет уменьшить влияние помех при передаче сигналов к пульту управления, устанавливаемому на метеостанции.

Рис.31. Блок-схема комплекта аппаратуры ИВО-1 и ДВ-1

В пульте управления имеется отметчик, содержащий электронно-лучевую трубку. Компенсационная схема позволяет вручную измерить время запаздывания эхо-сигнала, отраженного облаком, относительно зондирующего сигнала, излученного передатчиком. Схема компенсации содержит регулируемый источник питания, что позволяет менять напряжение на правой пластине электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). Поворачивая ручку потенциометра, на которой закреплен указатель шкалы высот, оператор компенсирует напряжение, поступающее от генератора развертки на левую пластину ЭЛТ. Напряжение на выходе генератора развертки за один период излучения возрастает пропорционально времени, прошедшему с момента излучения зондирующего сигнала, и по достижению некоторого уровня, соответствующего диапазону измерения, возвращается к исходному уровню. В соответствии с этим электронный луч пробегает вдоль экрана ЭЛТ слева на право с частотой излучения 20 раз в секунду. Такая частота повторений в сочетании с послесвечением ЭЛТ позволяет наблюдать на экране непрерывно светящуюся картину развертки луча трубки. При наличии эхо-сигнала, поступающего на нижнюю пластину ЭЛТ от видео усилителя , на линии развертки появляется импульс, положение которого относительно начала линии развертки соответствует запаздыванию эхо-сигнала по отношению к зондирующему. Чем дольше запаздывание, тем больше напряжение, которое следует подать от схемы компенсации на правую пластину ЭЛТ, чтобы наблюдать импульс в середине экрана. Отметчик содержит также схему автоматической регулировки усиления (АРУ) с ограничителем, которая позволяет поддерживать неизменной амплитуду зхо-сигнала на экране ЭЛТ во всем диапазоне измерения. Генератор меток

56

предназначен для периодической проверни сохранности градуировки шкалы высот в условиях эксплуатации.

Рис.32 Передняя панель пульта управления ИВО-1М

На передней панели (рис.32) пульта управления расположены органы управления отметчика и блока питания, а именно: тумблер включения питания 8, предохранитель 7, тумблер открывания и закрытия крышек передатчика и приемника 1 с соответствующей сигнальной лампочкой 2, ручка потенциометра и включения импульсной лампы передатчика 3, который механически связан с указателем шкала высот, ручка регулировки усилителя с переключателем 4 автоматической регулировки усиления (АРУ-РРУ), ручка регулировки яркости луча ЭЛТ 6, экран ЭЛТ 9 и вольтметр 5 для контроля напряжения.

Сам по себе прибор ИВО не позволяет исключить оператора из процесса измерения. Для полной автоматизации измерения служит приставка ДВ-1М, структурная схема которой дана на рис.33. Основными узлами приставки являются блок преобразования и блок логической обработки. Блок преобразования позволяет получать на измерительном выходе напряжение постоянного тока, прямо пропорциональное времени запаздывания эхо-сигнала относительно зондирующего импульса. С этой целью блок преобразования содержит последовательно соединеные ждущий мультивибратор, генератор пилообразного напряжения и пиковый детектор.

Особенностью схемы ДВ-1М является: наличие дополнительного пикового детектора и схемы сравнения выходных напряжений двух пиковых детекторов. Такая схема позволяет осуществлять логическую фильтрацию результатов измерений на выходе устройства по критерию отношения сигнал-помеха на его входе. При отсутствии помехи и наличии эхо-сигнала на входе устройства напряжения на выходе обоих пиковых детекторов оказываются равными. Если же облаков нет и отсутствует шумовая помеха (например, при измерениях ночью), то различие в уровнях напряжений на пиковых детекторах будет максимальным ввиду того, что электронный ключ, заперт.

При этом пиковый детектор 1 отключен от генератора пилообразного напряжения, который в этом случае формирует импульсы максимальной амплитуды на входе пикового детектора П. При наличии эхо-сигнала и помехи разность напряжений на пиковых детекторах будет тем больше, чем больше уровень помехи. Такая

57

структурная схема обеспечивает надежную защиту от шумов фоновой засветки без снижения чувствительности к полезным сигналам. Это происходит потому, что чем ниже облачность, тем ниже уровень фоновой засветки и выше отношение сигналпомеха.

Рис. 33. Структурная схема ДВ-1М

Приставка ДВ-1М содержит измерительный блок, стабилизатор сетевого питания, корректор, калибратор и пульт дистанционного управления. Корректор служит для уменьшения уровня ложных сигналов на экране ПВО и входе ДВ-1М при наличии осадков и дымки. Калибратор позволяет в условиях эксплуатации проверить сохранность градуировки выходного напряжения ДВ-1М и шкалы высот пульта дистанционного управления, которым можно воспользоваться при отказе блоков автоматики или в автономном режиме работы комплекта аппаратуры ИВО-1М для измерения дистанционной высоты облаков.

Диапазон измерения высоты облаков от 50 до 2000 метров, измерения производятся в любое время суток.

Порядок измерения высоты нижней границы облаков:

1.Правым тумблером включить питание прибора. Левым тумблером открыть крышки излучателя и приемника, при этом должна загореться сигнальная лампочка.

2.После прогрева аппаратуры через 2-8 минуты установить достаточную яркость луча, не допуская расфокусировки луча. Ручку "АРУ-РРУ" установить в положение "АРУ".

3. Нажать ручку потенциометра и одновременно поворачивать ее до того момента, когда вертикальная риска на экране ЭЛГ пройдет через середину переднего фронта импульса эхо-сигнала на этом же экране. После совмещения середины переднего фронта импульса с вертикальной риской отпустить ручку потенциометра и произвести отсчет высоты облаков на светящейся кольцевой шкале индикатора. Время одного измерения (потенциометр в нажатом состоянии)

58

не должно превышать 10с. Повторное измерение следует делать не раньше чем через 10 с, поскольку при непрерывном использовании источника световых импульсов резко сокращается срок его службы.

Регистратор высоты облаков (РВО-2) имеет такой же принцип работы как и ИВО, но в отличие от последнего оснащен звуковой и световой сигнализацией, которая автоматически включается при появлении облаков, высота которых близка к минимуму аэродрома. Блок управления основной или выносной может быть удален от передатчика и приемника до 10 км. В регистраторе защитные стёкла передатчика и приемника обогреваются. Измерение высоты облаков осуществляется в диапазоне 50—150м с погрешностью (0,1Н + 5)м; а в диапазоне 150-500м с погрешностью (0,07Н+10)м. РВО-2 может работать в комплексе с приставкой ДВ-1М.

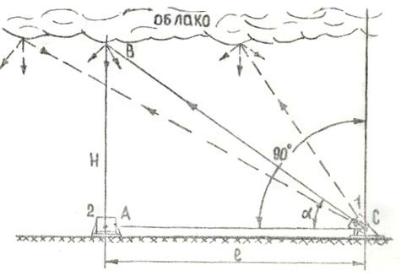

Триангуляционный измеритель высоты облаков М-105. Триангуляционный измеритель высоты облаков М-105 предназначен для измерения высоты облаков над местом установки. Он может функционировать автономно и в комплексе с автоматическими метеостанциями. Принцип работы М-105 основан на тригонометрическом принципе определения высоты облаков с помощью оптической системы (рис.34), состоящей из источника зондирующего излучения 1, фотоприёмника 2 и заключается в определении высоты Н треугольника АВС, обычно прямоугольного, основание которого – расстояние между приёмником и излучателем , а стороны – отрезки их оптических осей, на которых одна ВС сканируется в процессе измерения. Измеритель состоит из прожектора, приемного устройства, преобразователя, самописца, блока управления самописцем и индикаторов.

Рис.34. Схема определения высоты облаков с помощью М-105

Прожектор и приемник устанавливается на одном уровне на бетонных основаниях на расстоянии 100 м. При работе комплекса М-105 импульсный луч прожектора сканирует в вертикальной плоскости, проходящей через приемное устройство, в пределах от 0 до 90°. В момент начала движения луча от горизонта ( =0) в электронную схему поступает сигнал "старт", что обеспечивает регистрацию на ленте самописца нулевой линии. В момент попадания отраженного от облаков рассеянного света пороговой яркости в схему подается сигнал "стоп". Угол между горизонтом ("старт") и линией, соответствующей сигналу "стоп", определяется по времени подъёма луча на этот угол. Интервал времени подъема луча от 0 до 90°

59

заполняются строго определенным количеством импульсов, которые вырабатывает схема по заранее заданной постоянной программе. По числу импульсов, выработанных схемой от момента "старта" до момента "стоп", определяется угол . Определение высоты облаков по углу и базе сводится к расчету одной из сторон треугольника АВС по формуле:

,

где H – высота нижней границы низких облаков: – угол, при котором достигается максимальный уровень отраженного, светового импульса, пропорциональный числу импульсов; – расстояние между сканирующим излучателем (100 м) и приемником.

Луч прожектора (излучателя) при сканировании проходит угол от 0 до 90° и обратно за 30 с, т.е. в 1 мин производится 2 измерения нижней границы облаков. М—105 обеспечивает возможность измерения нижней границы облаков при отсутствии интенсивных осадков, тумана и других замутнений атмосферы. Управление комплексом производится через преобразовательно регистрирующую часть или по программе при работе в режиме автоматической метеорологической станции.

Предельная инструментальная погрешность измерения высоты нижней границы облаков "Н" в диапазоне от 10 до 150 м составляет 15 м, от 150 до 300 м 0,1Н, от 300 до 1000 м 0,2Н. Блоки системы М-105, располагаемые на открытой местности, могут работать при температурах от +50 до -50°С и относительной влажности до 98%. Управление работой прожектора и приемного устройства, передача сигналов в

преобразователь |

осуществляется по |

двум парам телефонной линии связи |

на |

расстояние до |

10 км. Работа |

выносных индикаторов обеспечивается |

по |

трехпроводной телефонной линии связи на удалении от контрольного индикатора и регистратора до 10 км. Комплекс М-105 рассчитан на безнадзорную работу до 7 суток. Вероятность безотказной работы за этот срок составляет не менее 0,96 для блоков, устанавливаемых на открытых площадках, и 0,75 для блоков, находящихся в помещении. Среднее время наработки на один отказ не менее 2000 ч.

Лазерный измеритель высоты облаков (ЛИВО). Прогресс, достигнутый в области конструирования оптических квантовых генераторов (ОКГ), обусловил их

применение в лазерных измерителях высоты облаков. Вследствие большой |

|

мощности излучения по сравнению с мощностью излучения светолокаторов типа |

|

ИВ0-1М, которые используют некогерентные |

источники света, меньшей угловой |

расходимости луча, малой длительности |

зондирующегоего импульса и |

когерентности излучения ЛИВО обладает |

большим радиусом действия. |

ЛИВО |

|

включает в себя передатчик, приёмник |

синхронизатор, |

индикатор и |

пульт |

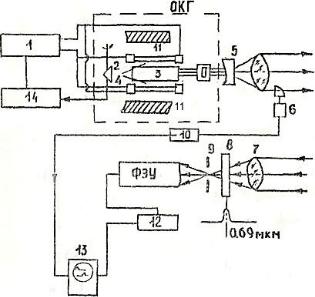

управления. Принципиальная схема оптического квантового локатора дана на рис.

35.

Передатчик монтируется внутрь телескопической трубы. При вспышке импульсных ламп накачки под влиянием светового потока большое число атомов активного вещества (кристалл рубина) переводится на верхний энергетический уровень. Однако генерация возникает только тогда, когда количество атомов на верхнем энергетическом уровне достигает максимума и открывается затвор оптического резонатора. При этом атомы с верхнего энергетического уровня переходят на нижний и возникает импульс света продолжительностью (10-20)*10-9 с

имощностью около 10 МВт. Оптические резонаторы обеспечивают режим генерации

ипредставляют собой систему двух параллельных зеркал или призму полного внутреннего отражения и зеркала, между которыми размещается рубиновый стержень. Затвором оптического резонатора является одно из зеркал, которое с высокой угловой скоростью вращается, обеспечивая одновременно параллельность зеркал в течение генерации излучения ОКГ. Резонатор позволяет выделить лишь те

60

волны, которые распространяются вдоль оси резонатора. Волны, распространяющиеся под углом к оси резонатора, после нескольких отражений от двух зеркал уходят за пределы резонатора, не получив достаточного усиления. Обычно переднее зеркало является полупрозрачным и имеет коэффициент отражения, равный 0,5 на длине волны 0,694 мкм. Вследствие этого часть индуцированного излучения покидает систему и составляет выходную мощность ОКГ. Излучение при этом получается резконаправленным, поскольку излучаемые волны многократно проходят длину резонатора без заметного отклонения от его оси.

Торцевые поверхности рубинового стержня обрабатываются с высокой точностью для обеспечения их параллельности. Стержень размещается в одной из фокальных осей отражателя эллиптической формы. На другой оси этого отражателя находится штыревая импульсная лампа накачки. Заднее вращающееся зеркало (призма полного внутреннего отражения) крепится в призмодежателе. Для определения относительного положения призмы, а также для запуска импульса накачки используется магнитный датчик, вмонтированный в призмодержатель и магнитный приемник. Длительность импульса накачки около 250 мкс, и он запускается до того момента, когда вращающееся зеркало окажется параллельным плоскости неподвижного полупрозрачного зеркала. Форма одиночного импульса, генерируемого ОКГ, имеет в общем случае треугольную форму. При расстоянии между зеркалами оптического резонатора 300 мм и скорости вращения призмы 60000 об/мин длительность излучаемого импульса оказывается равной 20*10-9с. Если время включения затвора оптического резонатора меньше времени установки колебаний в генераторе, то излучение всей запасенной в рубине энергии происходит в виде одного импульса.

Рис.35. Принципиальная схема оптического квантового локатора: 1 - импульсный генератор; 2 - оптический затвор; 3 - кристалл рубина; 4 - лампы накачки; 5 - выходная оптическая система; 6 - фотодиод: 7 - оптическая система приемника; 8 - фильтр; 9 - диафрагма; 10 - усилитель; 11 - отражатель; 12 - усилитель; 13электронный индикатор дальности; 14 – синхронизатор

Приемник выполнен в виде трубы, параллельной оси ОКГ. Сигнал, отразившись от облака, попадает в оптическую часть приемника, которая представляет собой