Осень 13-весна 14 курс 1-2 ОрТОР (сейчас это называют ТОЛААД) / АМ / АVSE_LB-Raboty

.pdf41

По окружности горизонтального лимба нанесены градусные деления. В центре лимба имеется цилиндрический выступ с отверстием, через которое проходит ось алидады. Снаружи лимб закрыт кожухом. В кожухе сделаны два окна 10, через которые отсчитывается горизонтальный угол.

Калидаде внизу крепится коническая ось алидады и механизма тонкой наводки по азимуту, который состоит на микрометренного винта 14 и шестерни, одетой на цилиндрический выступ алидады.

Калидаде сверху прикреплены вертикальная колонка 11, имеющая в верхней части втулку, в которой находится зрительная труба.

Зрительная труба создает увеличенное изображение шара-пилота в тех случаях, когда шар находится на небольших углах и обеспечивает увеличение яркости изображения, когда оно вырождается в светящуюся точку. Зрительная труба состоит из объектива, окуляра, призмы полного внутреннего отражения, креста нитей и свободно вращается в вертикальной плоскости. В этом состоит основное отличие аэрологического теодолита от обычных (геофизических и т.д.), имеющих только горизонтальную оптическую ось слежения.

Кзрительной трубе жестко прикреплен вертикальный лимб, имеющий цилиндрический выступ, который охватывается фрикционным кольцом механизма тонкой наводки по углу места.

Фрикционное кольцо прикреплено к шестерне, находящейся в зацеплении с микрометренным винтом 15, который крепится к кожуху 12. На кожухе, закрывающем механизм тонкой наводки, крепятся два индекса 13 вертикального круга, по которым производятся отсчеты.

В теодолите имеются три оптические системы: зрительная, система визира и

отсчетная. Изображение, передаваемое каждой системой на плоскость сетки, рассматривается через один общий окуляр.

Зрительная система предназначена для наблюдения за летящим шаром. На центральную часть сетки, имеющую перекрестие, передается изображение шарапилота и одновременно на нижнюю часть – изображение с вертикального и горизонтального кругов.

Система визира служит для обнаружения и наблюдений за шаром в первые минуты после его выпуска .

Отсчетная система предназначена для снятия отсчетов с вертикального и горизонтального кругов при наблюдении за шаром-пилотом.

Для работы в ночных условиях теодолит АШТ оборудован системой электроосвещения. Источником электрического тока служат аккумулятор или другой источник напряжения 2,5 В.

Теодолит рассчитан на работу при температуре воздуха от -40 до +5О°С и влажности 98% при температуре +20 5°С.

Аэрологический теодолит устанавливается на открытой площадке на специальном столбе, при этом угол закрытия горизонта не должен превышать 5°.

Перед выпуском шара-пилота труба теодолита направляется в сторону, куда полетит шар. В момент выпуска включается секундомер, а через 10-15 сек наводят зрительную трубу на шар. Поймав шар в поле зрения, наблюдатель манипулирует микрометренными винтами теодолита, добиваясь того, чтобы изображение шара находилось в центре поля зрения.

Вмомент отсчета наблюдатель прекращает вращение винтов и записывает значения α и β.

Втечение первых трех минут отсчеты производятся через 30 с, а затем через 1

мин.

42

При переходе шаром зенита вблизи пункта наблюдений, необходимо следить за его движением, отсчет в этот момент не снимается.

Если шар начинает входить в облако - "туманиться", это фиксируется наблюдателем, отмечается также время, когда шар скрывается.

Погрешности шаропилотного теодолитного метода сравнительно невелики, если он применяется до малых высот в равнинных условиях при умеренном ветре, но в сильно пересеченной местности его использовать нельзя.

Следует также учитывать и то, что возможности применения аэрологического теодолита при слежении за шаром-пилотом в основном ограничивается высотами до 2000 м.

Обработка шаропилотных теодолитных наблюдений Для определения скорости и направления ветра на различных высотах

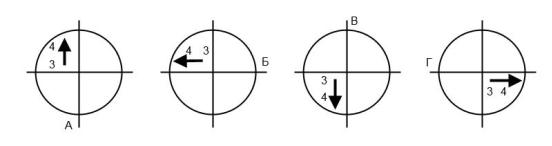

необходимо построить горизонтальную проекцию пути шар-пилота. Чтобы нанести проекцию шара, нужно знать его азимут и горизонтальное удаление в определённые моменты времени. Горизонтальное удаление вычисляется по высоте шара и вертикальному углу (рис.25).

Пусть точками Р1 и Р2 обозначены положения шар-пилота пространстве после выпуска шара из точки 0. Положение проекции шара для тех же моментов времени обозначены точками В1 и В2. Ломаная линия 0В1В2 представляет проекцию пути шара-пилота. Каждый из отрезков 0В1, В1В2 представляет собой, то расстояние, на которое шар-пилот смещается ветром по горизонтали в слоях атмосферы толщиной

(Н1-0) и (Н2-Н1) При этом горизонтальные удаления D1 |

и D2 можно рассчитать по |

формулам: |

|

; |

(2) |

, |

(3) |

где 1 и 2 - вертикальные углы в моменты нахождения шара в точках Р1 и Р2 на высотах соответственно Н1 и Н2.

Величины скоростей ветра Vi можно получить измерением каждого из отрезков проекции пути шара, отнеся их к определенному промежутку времени. Направление ветра d1 и d2 можно получить определением углов между направлением на север и отрезками горизонтальных удалений шара D1 и D2.

Высоты нахождения шара при условии постоянства вертикальной скорости

находятся по формуле: |

|

, |

(4) |

где - вертикальная скорость шара-пилота,в м/мин ; t - время от момента выпуска шара, в мин.

При этом получаемые значения скорости и направления ветра характеризуются как средние в слоях, определяемых высотами шара в начале и конце промежутка времени между отсчетами.

Использование аэрологического планшета для обработки и данных Аэрологический планшет А-30 (рис.26), иногда называемый "кругом Молчанова",

состоит из металлического неподвижного диска, на одной стороне которого отпечатана номограмма, прозрачного целлулоидного круга, имеющего общий центр вращения с неподвижным диском, и подвижной прозрачной линейки, вращающейся вокруг центра круга.

Центр круга принимается за место расположения теодолита, на правой полуокружности неподвижного диска нанесена шкала вертикального угла а градусах, на первой и частично второй четверти нанесены кривые горизонтального удаления шара, а на остальной части диска прямоугольная сетка. Цифры на кривых означают высоты шара в сотнях метров.

43

Рис.25. Шаропилотный треугольник

С левой стороны номограммы нанесена сетка, служащая для определения скорости и направления ветра. Кривые и сетка вычерчены в масштабе, 1 деление сетки (2 мм) соответствует 60 м на местности.

По окружности вращающегося целлулоидного круга нанесены градусные деления от 0 до 360°, которые соответствуют отсчетам горизонтальных углов.

Зная координаты и высоты подъема шара, на подвижном круге строят горизонтальную проекцию пути шара-пилота.

Нанесение проекций производится в следующем порядке:

а) Устанавливается край линейки, проходящий через центр планшета на деления неподвижного диска, равное отсчету вертикального угла;

б) удерживая линейку, подводят к её обрезу деление подвижного круга, равное отсчету горизонтального угла;

в) в месте пересечения края линейки с кривой, соответствующей высоте шара в данную минуту, ставят точку и надписывают цифру, равную времени отсчета.

Рис.26. Аэрологический планшет: 1 – винт; 2 – подвижный целлулоидный круг; 3 – линейка; 4 – неподвижный диск.

44

При определении скорости и направления ветра для слоев между высотами шара

вмоменты отсчётов устанавливают подвижный круг так, чтобы точка проекции, соответствующая первому отсчету (слой от земли до высоты первого отсчета), находилась на вертикальном или горизонтальном диаметре. Для определения ветра

впоследующих слоях устанавливают подвижный круг так, чтобы линии, соединяющие две соседние точки, нанесенные на круге, были бы параллельны линиям сетки.

Скорость ветра V в м/с при обработке через 1 мин равна числу клеток сетки, содержащихся между взятыми точками, при обработке через 2, 3 мин число клеток при оценке скорости следует уменьшить соответственно в 2, 3 раза.

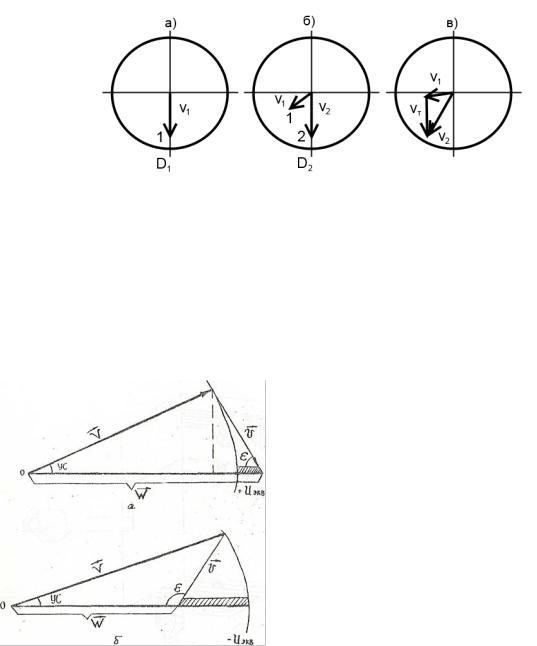

Направление ветра отсчитывается с точностью до 1° на подвижном круге против конца диаметра неподвижного диска, параллельного линии, соединяющей две точки. При этом отсчет направления ветра производится по тому концу диаметра, который направлен в сторону, куда движется шар (рис.27).

Витоге обработки данных шаропилотных наблюдений получают средние значения ветровых характеристик в слоях, заключенных между высотами шара в моменты отсчетов угловых координат.

Нахождение ветра для других высот производится путем интерполяции между данными для середин слоев, лежащих выше и ниже данной высоты.

При этом, если после интерполирования направление будет иметь величину больше 360°, например 375°, то записывается разность между этой величиной и 360°, т.е. 375–360=15°. Если направление будет выражено отрицательной величиной, то записывается разность между 360° и абсолютным значением величины угла, например, -5°, записывается 355°

Определение термического ветра, на аэрологическом планшете .

Термический ветер нызывается горизонтальным градиентом температуры в слое воздуха. Это векторное приращение геострофического ветра при переходе от одного уровня до другого, вышележащего.

Впрактике часто возникает необходимость определения термического ветра в различных слоях. Исходными данными служат результаты аэрологических наблюдений над действительным ветром. При этом, начиная с высот 1000 м, можно вместо геострофического ветра брать действительный. Тогда определение термического ветра сводится к простому графическому построению.

Для определения термического ветра на аэрологическом планшете производятся следующие последовательные построения (рис.27)

Рис.27. Определение направления ветра на аэрологическом планшете

а) к краю линейки, зафиксированной на основном диаметре неподвижного диска, подводится деление подвижного круга, соответствующее значению направления ветра на нижнем уровне слоя D1, от центра планшета вниз по диаметру подвижного

45

круга откладывается число клеток, равное скорости ветра V1, на нижнем уровне в принятом масштабе и ставится точка 1;

б) аналогичным образом на планшете строится точка 2, характеризующая направление D2 и скорость V2, на верхнем уровне слоя;

в) для определения термического ветра в слое необходимо повернуть подвижный круг, чтобы линия, соединяющая обе части, была бы параллельна линиям сетки.

При этой скорость термического ветра VТ, в м/с будет равна числу клеток между точками с учетом масштаба, а направление DT, в градусах отсчитывается на подвижном круге, аналогично ранее представленному методу (см. рис.28).

Рис.28. Определение термического ветра на аэрологическом планшете

Определение эквивалентного ветра.

При планировании и выполнении полетов на воздушных трассах, при навигационных расчетах вместо, действительного ветра более удобно использовать эквивалентный ветер Uэкв, под которым понимается расчётный ветер, направленный вдоль маршрута и оказывающий на величину путевой скорости самолета такое же влияние, как и реальный ветер на маршруте.

Рис.29. Навигационный треугольник скоростей: а – случай попутно-бокового ветра; б – случай встречного бокового ветра

46 |

|

|

|

|

Эквивалентный ветер связан с модулем вектора путевой скорости |

и вектора |

|||

воздушной скорости соотношением: |

|

|

|

|

|

|

|

|

(5) |

Эквивалентный ветер – это не вектор, а скалярная |

величина. Положительная |

|||

величина Uэкв соответствует попутному |

реальному |

ветру |

( |

), а |

отрицательная величина встречному ветру ( |

) (рис.8,б). |

|

|

|

Формула для расчета эквивалентного ветра получена из навигационного

треугольника скоростей |

|

||

|

|

, |

(6) |

|

|||

где – скорость ветра; – угол ветра; V - воздушная скорость самолета. |

|

||

Угол ветра вычисляется как |

|

||

, |

(7) |

||

где – направление навигационного ветра; – путевой угол. |

|

||

Литература: (2, с.4-10, 32-46; 3, с.45-49).

Контрольные вопросы:

1.С какой целью производятся аэрологические наблюдения, их разновидности?

2.Какие приборы и оборудование расположены на территории аэрологической станции?

3.В чем заключается сущность шаропилотного теодолитного метода определения характеристик ветра на высотах?

4.Как определяется вертикальная скорость шара-пилота?

5.Какие особенности имеют аэрологические теодолиты АШТ?

6.Каковы недостатки шаропилотного теодолитного метода наблюдений?

7.В чем состоит принцип обработки данных шаропилотных наблюдений?

8.Как определяется термический ветер на аэрологической планшете?

9.Что такое эквивалентный ветер, как он рассчитывается?

Использование метода радиозондирования для определения метеорологических элементов на высотах.

Методические указания Радиозондирование является одним их основных методов в комплексе

аэрологических наблюдений.

Радиозонд предназначен для вертикального зондирования атмосферы с целью получения температуры, относительной влажности, скорости и направления ветра, а также атмосферного давления от земной поверхности до высот 25-30 км. Наряду с этим использование данных радиозондирования позволяет оценить высоты нижней и верхней границ облаков, высоту тропопаузы.

Метод радиозондирования состоит в том, что к выпущенному в свободный полет шару, наполненному водородом, подвешивается радиозонд. При этом шар-зонд, в отличие от шара-пилота, может иметь длину окружности в наполненном состоянии до 600 см. Приемники метеорологических элементов управляют в радиозонде сигналами легкого коротковолнового передатчика. При подъеме радиозонд автоматически посылает кодированные радиосигналы, соответствующие показаниям датчиков.

47

На земле сигналы принимаются радиотеодолитными и радиометеорологическими станциями, которые устанавливаются в местах выпуска радиозондов. Радиосигналы расшифровываются и получают значения метеорологических элементов на различных высотах во время подъема радиозонда.

Внастоящее время на аэрологической сети РФ применяются две системы радиозондирования: радиозонд-22 с радиотеодолитной станцией слежения "Малахит" и радиозонд типа АЗ в комплесе с радиолокационной метеорологической станцией "Метеорит". Вторая система имеет большую точность в оценке информации высотах зондирования и информации о температуре, влажности на высотах более 20 км.

Система зондирования "Метеорит" – радиозонд РКЗ постоянно модернизуется, обеспечивая проведение наблюдений по дальности до 250 км и более, т.е. до высоты разрыва оболочек. Кроме этого данная система позволяет произвести радио ветровые наблюдения по дальности 100 км с помощью пассивных мишеней – угловых отражателей.

Всистеме "Метеорит-2" – РКЗ сопровождение, приём, регистрация и обработка сигналов радиозонда производится автоматически.

Внастоящее время имеется несколько сотен станций радиозондирования. Выпуски радиозондов осуществляются четыре раза в сутки, на основании их данных производится построение карт абсолютной и относительной барической топографии.

Радиозонд типа РКЗ. Радиозонды РКЗ-1, РКЗ-2 имеют пределы измерений по

температуре от -80 до +50°С, относительной влажности от 15 до 100% давлению от 1060 до 5 мбар. При этом погрешности измерения температуры 1°С по РКЗ- 1( 0,7°С для РКЗ-2), влажности 10% по РКЗ-1 ( 7% по РКЗ-2), давлении 2,6 гПа.

Дальность действия радиозондов типа РКЗ 150-200 км, что соответствует 1,5-2 часам работы. Максимальная скорость подъема при полетном весе радиозонд. 1,6 кг составляет до 400 м/мин.

Радиозонд типа РКЗ состоит из датчика влажности (животная органическая плёнка), датчика температуры (терморезистор на кронштейне), радиоблока с передатчиком, находящегося в футляре, датчика опорной частоты (специального высокостабильного сопротивления), баропереключателя, источника питания и кожуха радиозонда.

Радиоблок смонтирован на плате из гетинакса, на которой размещены измерительный генератор, модулятор и передатчик радиозонда с антенной системой. На плате радиоблока имеются гнезда для подключения к нему терморезистора, датчика влажности, баропереключателя и комплекта питания.

Частота импульсов напряжения, вырабатываемых измерительным генератором радиоблока, зависит от изменения величин напряжения источников питания, температуры его деталей и ряда других дестабилизирующих факторов. Поэтому в схему измерительного генератора периодически включается датчик опорной (эталонной) частоты, сопротивление которого не зависит от температуры воздуха. Все радиозонды настраиваются так, что опорная частота находится в пределах 2070

-2110 Гц.

Вцелях уменьшения температурных радиопомех, возникающих при работе радиоблока на точность оценки метеорологических элементов, определение метеопараметров производится по отношению к опорной частоте.

Баропереключатель собран на каркасе из дюралюминия. Стрелка баропереключателя перемещается по контактной шкале блоком из двух мембранных коробок. Особенность этих коробок состоит в том, что при уменьшении атмосферного давления их чувствительность возрастает во много раз.

48

Назначение баропереключателя состоит в том, что датчики метеоэлементов и опорной частоты поочередно подключаются к измерительному генератору радиоблока, вырабатывающего соответствующие радиоимпульсы. Эти подключения производятся через определенные интервалы высоты при движении контактной стрелки по шкале баропереключателя в процессе подъема радиозонда.

Вслед за этим передатчик излучает в пространство импульсно-моделированные колебания СВЧ с частотой, зависящей от датчиков метеоэлементов или опорного сопротивления.

В радиозондах РКЗ принят число-импульсный метод шифровки сигналов о метеоэлементах, состоящий в том, что их значения передаются посредством кода, в котором число, продолжительность и последовательность импульсов соответствуют определенным изменениям метеорологических элементов.

Терморезистор датчика температуры изменяет свое сопротивление в обратно пропорциональной зависимости от температуры. Термосопротивление подключается к сеточной цепи измерительного генератора, вырабатывающего импульсы напряжений отрицательной полярности. Частота этих импульсов определяется величиной сопротивления, подключаемого к сеточной цепи генератора, т.е. частота импульсов является условной мерой величины температуры.

Аналогичным образом происходит и преобразование влажности в частоту импульсов, пропорциональную изменению мембраны пленки, центр которой системой рычагов соединяется с подвижной стрелкой реостата и измерительным генератором.

Таким образом, измерительный генератор управляет работой передатчика СВЧ радиозонда, работающего в диапазонах станций наземного слежения.

Импульсы напряжения, поступающие от измерительного генератора на сетку лампы передатчика СВЧ, срывают на короткие промежутки времени (50 - 300 мск) инерцию передатчика, образуя паузы в излучении. По частоте пауз в излучении, регистрируемых станций слежения, можно судить о значении метеоэлементов.

Передатчик СВЧ, кроме измерительного генератора радиозонда, также управляется специальным модулятором-генератором синусоидальных колебаний

808 кГц,

Модулятор обеспечивает сверхгенеративный режим работы передатчика. При модулировании передатчик излучает прерывистые колебания с частотой повторения 808 кГц, в этом режиме он выполняет функции не только передатчика сведений о величинах метеоэлементов, но и радиолокационного ответчика, регистрирующего на импульсные сигналы запроса, посылаемые станцией слежения.

Радиозонд типа А-22. Радиозонды типа А-22 имеют пределы измерений по температуре от -75 до +40°С, относительной влажности от 15 до 100%, давлению от 1050 до 5 мбар. Основные погрешности изменения температуры 10°С, влажности (при температуре 25 10°С) составляют 5%, давления 4 гПа.

Действие радиозондов типа А-22, основано на преобразовании положения стрелок, связанных с чувствительными элементами датчиков, в кодовые значения метеопараметров с помощью специального барабана, который при вращении периодически соприкасается с ними своей контактной поверхностью. При этом положение каждой стрелки на кодовом барабане однозначно соответствует определенному значению, а в результате замыканий манипуляционной цепи радиопередатчиком посылаются сигналы в виде азбуки Морзе.

Механизм радиозонда состоит из автономных узлов температуры, влажности, давления, кодового барабана и микродвигателя, закрепленного на легкой раме.

49

Узел давления состоит из блока мембранных коробок, изготовленных из фосфористой бронзы и передаточного механизма с температурным компенсатором.

Чувствительным элементом температуры является биметаллическая спираль, на середине которой закреплена контактная стрелка. Спираль защищена от воздействий солнечных лучей тонкой зачерненной внутри металлической шахтой и картонным кожухом радиозонда.

Датчиком влажности служит мембрана из животной пленки, закрепленная на металлическом кольце, к центру мембраны прикреплен жесткий центр, связанный с рычагом и стрелкой гибкой тягой.

Кодовая пластина представляет собой тонкий металлический полуцилиндр фасонного профиля с рифленой поверхностью, на которую нанесена кодовая маска. Острие стрелки датчика, перемещаясь по дорожке барабана производит замыкание электрической цепи, создавая сигналы, состоящие из двух букв азбуки Морзе .

Микродвигатель служит для приведения но вращение кодового барабана, при этом скорость вращения от 3500 до 4000 об/мин.

Радиотеодолитные станции "Малахит". Радиотеодолиты применяются для наблюдения за шарами-пилотами и радиозондами особенно типа А-22. По устройству – это ультракоротковолновый радиопеленгатор, измеряющий азимут и угол места пеленгуемой цели.

Принцип действия радиотеодолита заключается в следующем: Малогабаритный передатчик подвешивается к шару-пилоту или шару-зонду. При его подъеме сигналы передатчика, работающего в импульсном режиме, фиксируются приемным устройством радиотеодолита. Изменения частоты следования импульсов, необходимые для передачи сигналов радиозонда о метеорологических элементах, осуществляются манипулятором радиозонда. Одновременно с этим производится определение угловых координат пеленгуемой цели,

С помощью радиотеодолита можно определить погрешность угловых координат летящей цели. В диапазоне от 16 до 75° по вертикальному углу и от 0 до 360° по азимуту она составляет не более 1,75°. При этом погрешность определения скорости ветра составляет 10 км/ч, направления 10°,

Радиолокационные метеорологические станции "Метеор" и "Метеорит".

Радиолокационные метеорологические станции (РМС) "Метеор" и "Метеорит" работают в комплексе с радиозондами типа РКЗ.

РМС ведут прием сигналов радиозонда. Обработка сигналов сводится к расшифровке зарегистрированных радиосигналов, т.е. к преобразованию их собственно в значения метеорологических элементов и установлению распределения по высоте.

Излучение радиозонда используется для сопровождения его РМС по угловым координатам.

При облучении радиозонда зондирующим импульсом РМС происходит некоторое увеличение амплитуды сигналов, а затем прекращение его на одну микросекунду. Наклонная дальность до летящей цели определяется по времени запаздывания ответного сигнала радиозонда относительно зондирующего импульса РМС.

Станции регистрируют угловые координаты и наклонную дальность, по которым затем определяются скорость и направление ветра на высотах.

Атмосферное давление на различных высотах подъема радиозонда вычисляется по барометрической формуле Лапласа с использованием значений наклонной дальности, температуры воздуха, измеренной на высотах и данных наземного давления и температуры.

Станции "Метеор" и "Метеорит" (стационарный вариант) различаются только конструктивно, технические данные их аналогичны.

50

РМС включает в себя следующие основные системы: передающую антеннофидерную, приемную, измерения дальности; счета импульсов метеоданных; передачи и регистрации данных; управления антенной; питания станции.

Передавая система предназначена для получения мощных кратковременных импульсов электромагнитных колебаний СВЧ, вырабатываемых магнетронным генератором, длительностью 0,85 мск, частотой 1770-1795 мГц и частотой повторения 8ЗЗ Гц.

Антенно-фидерная система предназначена для передачи электромагнитной энергии к облучателю антенны, а также передает в приемную систему принятую энергию сигналов радиозонда.

Диаметр отражателя антенны составляет 1830 мм, фокусное расстояние 549 мм. Антенна имеет поворотные соединения, обеспечивающие возможность передачи энергии при ее вращении по азимуту и углу места.

Приемная система преобразует принятые сигналы и усиливает их до величины, необходимой для нормальной работы систем дальности, управления антенной и счета импульсов.

Система измерения дальности служит для синхронизации передатчика, наблюдения и выбора цели по индикатору дальности ручного и автоматического сопровождения цели по дальности, измерения дальности и передачи данных в систему регистрации, формирования импульсов, управляющих работой приемной системы и формирования импульсов синхронизации системы счета.

В станции предусмотрено три режима работы системы управления антенной,

-автоматического секторного обзора для поиска цели в назначенном секторе;

-ручного управления для поиска и слежения за целью перед переходом на автоматическое сопровождение;

-автоматического сопровождения для определения угловых координат цели. Система счета определяет частоты следования импульсов, поступающих от

радиозонда, производит синхронизацию системы передачи и регистрации данных, которая передает значения текущих угловых координат и наклонной дальности цели в автоматическое регистрирующее устройство, и осуществляет запись времени, координат и частот метеоданных на специальной бумажной ленте.

При обработке лент регистрации снимаются значения частот метеоэлементов для различных высот и определяется их отношения к опорной частоте fоп

(8)

(9)

где ft – частота температуры; fu – частота влажности.

Затем по специальным градуировочным графикам по вычисленным коэффициентам y находятся значения метеорологических элементов (температуры и влажности) для различных высот подъема радиозонда.

Значения ветровых характеристик определяется при обработке данных радиолокационных наблюдений (угловые координаты и высоты радиозонда) на аэрологическом планшете А-30Д.

Радиолокационная метеорологическая станция "Метеорит-2".

РМС "Метеорит-2" является модернизацией станции "Метеорит".

Она имеет более высокую дальность сопровождения радиозонда, большую чувствительность, которая достигается включением на входе приемной системы электронного усилителя с малым уровнем собственных шумов и увеличением диаметра зеркала антенны.