Осень 13-весна 14 курс 1-2 ОрТОР (сейчас это называют ТОЛААД) / АМ / АVSE_LB-Raboty

.pdf

31

ветра U, т.е.

Так как

где r – радиус вращения центра чашки, n – число оборотов в секунду, то

Таким образом, скорость ветра преобразуется в частоту вращения или в угловую скорость вращения вертушки (ω = 2 r). Чашечная вертушка не требует ориентации относительно направления ветра.

Воздушный винт. В качестве первичного преобразователя скорости ветра также используется воздушный винт с тремя и большим числом лопастей различной формы и размеров. Воздушный винт требует ориентации по направлению ветра, чтобы ось его вращения совпадала с направлением ветра (плоскость вращения винта была бы перпендикулярна направлению ветра). Поэтому винт применяют в сочетании с флюгаркой.

Под воздействием воздушного потока, набегающего на винт, он начинает вращаться и достигает некоторой угловой скорости ω . Зависимость угловой скорости вращения винта от скорости ветра имеет вид:

(7)

где φ – угол разворота участка лопасти на расстояние r от центра.

Воздушные винты имеют широкое применение при измерении больших скоростей ветра, особенно в районах с частыми случаями гололедообразования. Чашечные вертушки чаще всего используют для измерения малых скоростей ветра.

Приборы для измерения и регистрации параметров ветра у земли Анемометр Фусса (рис.18,б) применяется для измерения средней скорости ветра

в диапазоне от 1 до 20 м/с. Приемником воздушного потока является четырехчашечная вертушка, ее ось соединена с механическим счетчиком.

Скорость вращения вертушки пропорциональна скорости ветра. Механический счетчик имеет три циферблата, которые позволяют оценить количество оборотов вертушки. Большая стрелка указывает целые деления, а две маленькие отмечают сотни и тысячи. Сбоку на кожухе прибора находится рычажок включения счетчика.

Приступая к измерениям, анемометр с включенным счетчиком устанавливается на шесте высотой 2 м. Записывают показания всех стрелок счетчика. Через 20-30 с одновременно включают счетчик и секундомер, и через заданное время (как правило, 2 или 10 минут) выключают счетчик и записывают новые показания. Разделив разность показаний счетчика на время наблюдения, определяют среднее число оборотов вертушки в секунду и по градуированной кривой или таблице, имеющейся в поверочном свидетельстве анемометра, оценивают среднюю скорость ветра. Погрешность анемометра Фусса ± (0,3 + 0,05U), м/с.

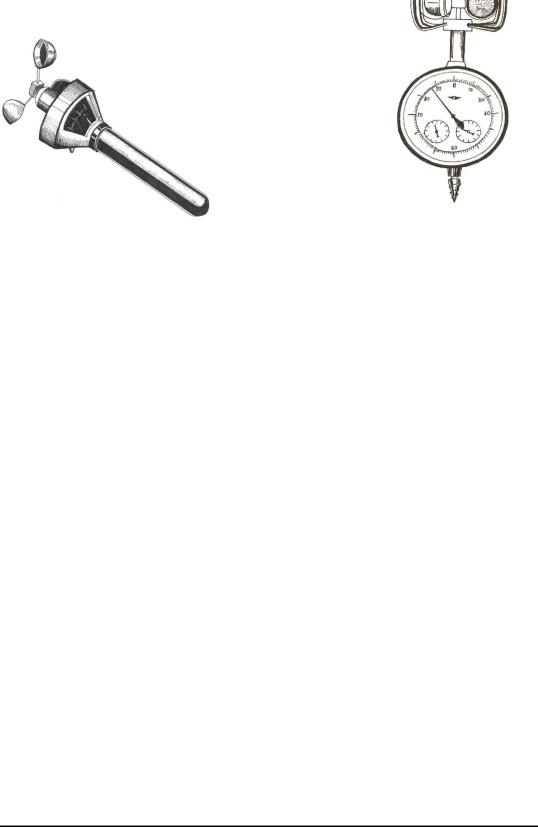

Анемометр ручной индукционный АРИ-49 (рис.18,а) измеряет скорость ветра в пределах от 2 до 30 м/с. Приемником воздушного потока служит трехчашечная вертушка, соединенная осью с магнитным та¬хометром. Магнит помещен в металлическом стаканчике, установленном на оси, к нему крепится стрелка прибора и сдерживающая пружина. При вращении вертушки вращается магнит и возникает электромагнитное поле. Под его воздействием стаканчик поворачивается в сторону вращающегося магнита. Чем выше скорость ветра, тем больше угол, на который, преодо¬левая силу сдерживающей пружины, отклонится стрелка вместе со стакан-

32

чиком, а большему углу отклонения соответствует большая скорость ветра. Цена деления шкалы 1 м/с. В течение 1-2 минут следят за колебаниями стрелки, а затем отсчитывают скорость ветра по среднему положению ко¬леблющейся стрелки с точностью до 1 м/с. Погрешность АРИ-49 составляет ± (0,5 + 0,05U), м/с.

а) |

б) |

Рис. 18. Анемометры: а) ручной индукционный (АРИ-49); б) Фусса

Анемометр и флюгер фирмы Vaisala являются ветроизмерительными модулями в комплексной радиотехнической аэродромной метеостанции Вайсала- KPAMС-4 (совместная российско-финская разработка).

Анемометр WAA151 малоинерционный прибор для дистанционного измерения скорости ветра у земли. Вертушка имеет три очень легких конических чашки, которые обеспечивают диапазон измерения скорости ветра от 0,4 до 75 м/с. В качестве чувствительного элемента используется оптикоэлектронный датчик. Вращаемый ветром диск, подсоединенный к валу вертушки, прерывает луч инфракрасного света, генерируя выходные импульсы от фототранзистора. Частота выходного импульса прямо пропорциональна скорости ветра (например, 246 Гц = 24,6 м/с).

Нагревательный элемент в отверстии вала предохраняет подшипники от замерзания при отрицательных температурах.

Погрешность измерения скорости ветра составляет не более ± 0,5 м/с. Порог чувствительности < 0,5 м/с.

Флюгер WAF151 – оптикоэлектронный флюгер с малым порогом чувствительности. Инфракрасные диоды и фототранзисторы смонтированы на шести орбитах 6-битового диска. При обороте флюгера диск меняет ход, принимаемый фотодиодами. Элемент обогрева во втулке вала предохраняет подшипники от намерзания изморози в холодном климате.

Диапазон измерения направления ветра от 0 до 360° при скорости ветра от 0,4 до 75 м/с. Точность измерения < ± 3°. Пороговая чувствительность 0,4 м/с.

WAA151 и WAF151 устанавливаются на кронштейне датчиков ветра типа WAC15, выполненного из анодированного алюминия со скобой на макушке мачты. На кронштейне устанавливается водонепроницаемая распределительная коробка для подключения линии питания. Внутри коробки имеется термостативный переключатель для включения подогрева при низких температурах. Расстояние между датчиками на кронштейне 80 см.

Анемометр WAA151 и флюгер WAF151 устанавливают на трубчатых сборных мачтах, крепящихся друг к другу самонарезающимися болтами.

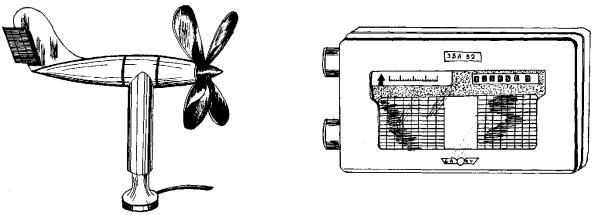

Дистанционная метеорологическая станция (ДМС) М-49 (рис.19)

предназначена для дистанционного (до 100 м) измерения скорости и направления

33

ветра, температуры и относительной влажности воздуха. Состоит из блока датчиков скорости и направления ветра, блока датчиков температуры и влажности воздуха, блока указателей и блока питания. В качестве чувствительного элемента датчика скорости ветра используется восьмилопастной воздушный винт, а в качестве преобразователя – тахогенератор переменного тока. Чувствительным элементом датчика направления служит флюгарка, преобразователем – бесконтактный сельсин.

Под действием воздушного потока винт начинает вращаться, и через ось, на которую он посажен, и систему конических шестерен это вращение передается на постоянный магнит тахогенератора. Напряжение от генератора поступает на измерительный пульт, шкала которого проградуирована в м/с. Скорость ветра определяется по формуле:

где k – коэффициент передачи винта; N – количество оборотов винта; α – угол атаки винта.

При оценке направления ветра положение флюгарки передается на измерительный пульт при помощи двух одинаковых сельсинов.

В качестве чувствительного элемента датчика температуры используется термометр сопротивления, размещенный в одном блоке с датчиком влажности.

Рис. 19. Дистанционная метеорологическая станция (ДМС) М-49

Для измерения относительной влажности в М-49 применяется гигрометр из животной пленки в виде мембраны. Ее вершина через рычажную передачу и зубчатую пару механически соединяется с ротором сельсина-датчика (аналогичного сельсину-датчику направления ветра). При изменении высоты пленочной мембраны происходит одновременный поворот на соответствующий угол якоря сельсинадатчика и якоря сельсина-приемника.

ДМС позволяет измерить метеорологические параметры с погрешностью:

–скорость ветра ± (0,5 + 0,05U), м/с;

–направление ветра ± 10°;

–температурд. воздуха ± 1°;

–относительная влажность ± 7%.

Анеморумбометр М63М-1 (рис. 20) предназначен для дистанционного измерения направления ветра, средней, мгновенной, максимальной скоростей ветра. Датчик параметров ветра состоит из четырехлопастного винта и свободно

34

ориентирующейся флюгарки. Положение флюгарки и число оборотов винта с помощью электронных преобразователей представляются на выходе блока датчиков двумя сериями электрических импульсов, поступающих в измерительный пульт. Частота следования импульсов пропорциональна скорости ветра, а фазовый сдвиг между импульсами каждой серии характеризует направление ветра. Максимальная скорость ветра определяется по наибольшему за период между наблюдениями значению силы тока, отмеченному фиксстрелкой, возвращаемой в исходное положение нажатием кнопки сброса. В канале средней скорости ветра осуществляется подсчет числа импульсов, поступающих на вход схемы за 10 мин Результат измерений считывается по шкале электромеханического счетчика.

Рис. 20. Анеморумбометр М63М-1

Анеморумбометр М63М-1 имеет следующие диапазоны и погрешность измерений параметров ветра:

–средней скорости (за 10 минут от 1 до 40 м/с с погрешностью ± (0,5 + 0,05U), м/с;

–мгновенной от 1,5 до 60 м/с с погрешностью ± (1,0 + 0,05U), м/с;

–максимальной от 3 до 60 м/с с погрешностью ± (1,0 + 0,07U), м/с;

–направления ветра в пределах 0-360° с погрешностью ± 10°.

Модификация анеморумбометра М63М-1 с выходом на компьютер позволяет обеспечить выдачу результатов измерений характеристик ветра в виде таблиц, графиков, розы ветров, создание электронных метеоотчетов за любой промежуток времени.

Программная система позволяет подключить к одному компьютеру до 8 комплектов М63М-1. Предельное удаление пульта М63М-1 от компьютера не более

1200 м.

Анеморумбометр М127МП предназначен для дистанционного измерения скорости и направления ветра, обработки и отображения полученных данных, их передачи по каналу связи.

Датчик анеморумбометра М127МП создан на основе серийного датчика М63, в котором для обработки информации применен узел электроники со встроенным микропроцессором. К одному дистанционному пульту может быть подключено два датчика ветра, удаленных на расстояние до 10 км. На индикацию выводятся средние

35

скользящие значения скорости и направления ветра за 2 и 10 минут, а также максимальные скользящие значения характеристик ветра за тот же период.

Диапазон измерения:

-по скорости ветра от 1 до 60 м/с;

-по направлению от 0 до 360о. Основные погрешности измерения:

-мгновенной и средней скорости ветра ±(0,3+0,04 U), м/с;

-максимальной скорости ±(1,0+0,05 U), м/с;

-направления ветра ±6о.

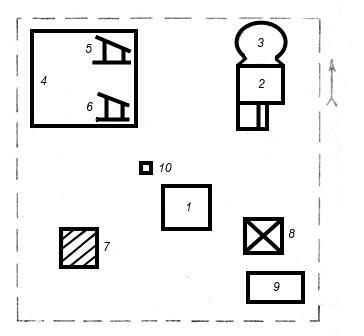

Анеморумбограф М-64М (рис. 21) предназначен для дистанционного измерения и регистрации мгновенной, максимальной и средней скоростей ветра, а также определения его направления. Преобразование параметров ветра в электрические сигналы производится так же, как и в М63М-1, однако здесь еще имеется самописец.

а) |

б) |

Рис.21. Анеморумбограф М-64М: а) датчик скорости и направления ветра; б) самописец

Анеморумбограф М-64М измеряет и регистрирует параметры ветра со следующими погрешностями:

–среднюю скорость (за 2 и 10 мин) в пределах 1-40 м/с с погрешностью ± (0,5 +

0,05U), м/с;

–мгновенную, осредненную за 3 с, в диапазоне 1-60 м/с с погрешностью ± (0,5 +

0,05U), м/с;

– максимальную (за 10 мин) в пределах 1,5-60 м/с, с погрешностью ± (0,5 +

0.07U), м/с;

– направление ветра в пределах 0-360° с погрешностью ± 10о.

Контрольные вопросы:

1.На какой высоте установлены датчики для измерения направления и скорости ветра в приземном слое?

2.Что называется магнитным ветром?

3.Когда в сводке погоды передается магнитный ветер?

4.Каково временное осреднение характеристик ветра:

а) для обеспечения взлета и посадки?

б) для принятия решения на вылет и посадку?

5.Что такое сдвиг ветра?

6.Каковы физико-метеорологические условия возникновения сдвига ветра?

7.Критерии оценки вертикального и горизонтального сдвига ветра.

36

8.Что такое мгновенная скорость?

9.В чем отличие анемометров и анеморумбометров?

10.С какой погрешности измеряются параметры ветра ДМС М-49 и М63М-1?

11.Каковы особенности анеморумбографа М-64М?

Определение метеорологических элементов в свободной атмосфере

Время: 2 часа

Цель работы: ознакомиться с методами определения метеорологических элементов в свободной атмосфере, точностью получения данных.

Порядок выполнения:

1. Изучить сущность шаропилотного теодолитного метода определения характеристик ветра на высотах, методику обработки первичных шаропилотных данных с использованием аэрологического планшета. Сделать краткое описание метода.

2.Изучить сущность метода радиозондирования, используемого для получения значений метеорологических элементов в свободной атмосфере. Ознакомиться с наземными техническими средствами приема данных радиозонда, Сделать краткое описание метода.

3.Подробно ознакомиться с функциональным назначением отдельных блоков радиозондов типа РК3 и А-22. Сделать рисунок общего вида радиозонда, подготовленного к полету.

4.В соответствии с вариантами первичных данных шаропилотных наблюдений 1

и2 определить ветровые характеристики, учитывая, что вертикальная скорость подъема шара-пилота для 1 варианта 180 м/мин, для 2 - 200 м/мин. Полученные результаты представить в виде соответствующих табл, 1 (1-й вариант) и 2 (2-й вариант).

5.Определить значения характеристик ветра по 1 варианту для уровней 200, 500, 1000, 1500 и 2000 м, по 2 варианту для уровней 300, 700, 1200, 1800, 2100 м.

Для интерполяции использовать следующие формулы:

по скорости ветра

по направлению ветра

6.Определить термический ветер (VT, DT)

по 1 варианту в слое ∆Z 1500-2000м;

по 2 варианту в слое ∆Z 1800-2100м.

Данные шаропилотных наблюдений:

Табл. 1

t мин |

α, град |

β, град |

Н, м |

D, град |

V, м/с |

1 |

116,4 |

36,3 |

|

|

|

2 |

121,4 |

32,4 |

|

|

|

3 |

135,8 |

30,1 |

|

|

|

4 |

147,3 |

28,6 |

|

|

|

5 |

156,3 |

27,1 |

|

|

|

6 |

148,8 |

25,2 |

|

|

|

7 |

136,3 |

24,8 |

|

|

|

8 |

127,9 |

21,1 |

|

|

|

Табл.2

37

t мин |

|

α, град |

|

β, град |

Н, м |

|

D, град |

|

V, м/с |

|

1 |

|

222,0 |

|

33,6 |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

231,1 |

|

30,4 |

|

|

|

|

|

|

3 |

|

236,9 |

|

28,7 |

|

|

|

|

|

|

4 |

|

242,4 |

|

26,9 |

|

|

|

|

|

|

5 |

|

252,1 |

|

24,3 |

|

|

|

|

|

|

6 |

|

262,0 |

|

22,5 |

|

|

|

|

|

|

7 |

|

272,0 |

|

20,8 |

|

|

|

|

|

|

8 |

|

282,1 |

|

19,3 |

|

|

|

|

|

|

7. |

Произвести |

расчет эквивалентного |

ветра и ЭКВ |

при условии, что |

||||||

воздушная скорость самолета V равна 200 км/ч, а путевой угол α=80°:

по 1 варианту для высот 1000, 1500, 2000 м;

по 2 варианту для высот 1200, 1800, 2100 м.

Оборудование и материалы: радиозонды типа РКЗ и А-22, аэрологический планшет.

Форма отчёта: краткое описание шаропилотного метода и метода радиозондирования. Результаты обработки данных на планшете и расчетных заданий.

Литература:

1.Рейфер А.Б., Алексеенко У.И., Бурцев П.Н., и др. Справочник по гидрометеорологическим приборам и установкам, -Л.: Гидрометеоиздат, 1976, 432с.

2.Наставления гидрометеорологическим станциям и постам, Аэрологические наблюдения на станциях. Вып. 4 Ч. IIIа. –Л.: Гидрометеоиздат, 1973, 255 с.

3.Астапенко П.Д., Баранов А.М., Шварев И.М. и др. Авиационная метеорология.

–М.: Транспорт, 1979, 261 с.

Аэрологические наблюдения

Общие методические указания Аэрологические наблюдения производятся с целью измерения ветра,

температуры, влажности воздуха и атмосферного давления вне приземного слоя до высот 40 км. В комплексе аэрологических наблюдений различают: ветровое зондирование с помощью выпуска шаров-пилотов, температурно-ветровое радиозондирование, самолетное зондирование, выпуск аэростатов и трансзондов. Высшие слои атмосферы зондируются с помощью ракет и спутников.

При этом для метеорологического обеспечения ГА наибольшее применение находит шаропилотный теодолитный метод определения ветра до высот 2-3 км и метод радиозондирования, позволяющий получать значение метеорологических элементов до высот 25-30 км.

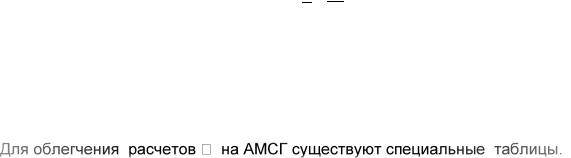

Аэрологические наблюдения проводятся на специальных станциях, где осуществляется их обработка и передача в установленные адреса. Территория аэрологической станции должна удовлетворять следующим требованиям:

1.Размер где площади должен быть не менее 200х200 м,

2.На участке должно иметься место, обеспечивающее углы закрытия антенны

радиолокационной и радиотеодолитной станции слежения не более 3°, 3. На расстояния не менее 500 м от станции слежения не должно быть

источников радиопомех.

38

Рис.22. Расположение сооружений и оборудования на территории аэрологической станции

На территории аэрологической станции (рис.22) располагаются следующие сооружения и оборудование:

1 - служебное здание с радиолокационной или радиотеодолитной станцией сложения,

2- помещение для газогенератора,

3- площадка выпуска шаров-пилотов и шаров-зондов,

4- метеоплощадка,

5- психрометрическая будка,

6- вентилируемая будка для выдержки радиозонда,

7- складское помещение,

8- помещение для обработки оболочек,

9- склад ГСМ,

10- стойка для аэрологического теодолита.

При этом необходимо отметить, что надёжность и точность аэрологических наблюдений определяется не только техническим уровнем оборудования, непосредственно участвующего в проведении наблюдений, но и состоянием приборов, используемых для подготовки аэрологического оборудования (приборы наземной поверки радиозондов, контрольно-измерительные приборы).

Шаропилотный теодолитный метод определения характеристик ветра на высотах

Общая характеристика метода Шар-пилот представляет собой резиновую оболочку, наполненную водородом.

При этом он становится легче окружающего воздуха. Пущенный в свободный полет под действием подъемной силы, шар-пилот поднимается вверх с вертикальной скоростью, которую приближенно можно считать одинаковой на всех высотах подъема, В то же время шар-пилот переносится воздушным течением (ветром) в горизонтальном направлении.

Наблюдая за перемещением шара-пилота в аэрологический теодолит АШТ и зная его вертикальную скорость , исходя из угловых координат α и β

39

местоположения шара на различных высотах подъема, можно определить направление и скорость его горизонтального перемещения. Поскольку шар-пилот перемещается вместе с воздушными течениями в атмосфере, полученные значения будут выражать скорость и направление ветра на высотах.

Подготовка шара-пилота к наблюдениям

Шаропилотные оболочки рассчитаны на |

работу в любых метеорологических |

условиях, в диапазоне температур от +40 |

до -60°С. Они изготовляются из |

хлоропренового латекса, допускающего значительное растяжение (в 6-8 раз), и различаются по величине диаметра в ненаполненном состоянии.

Шаропилотные оболочки имеют условную нумерацию: № 10, №20, №30, при этом их начальные диаметры равны 10, 20, 30 см. Разрывные диаметры соответственно составляют 75, 130 и 175 см. Они наполняются водородом так, чтобы их вертикальная скорость составляла порядка 120-140 м/мин, при этом диаметр шара примерно равен 53-60 см,

Оболочки имеют различный цвет. Выбора номера и цвета производится в зависимости от облачности и метеорологических условий. Светлые шары хорошо видны на фоне голубого неба, черные – на облачном. Оболочка № 10 применяется при слабом ветре и низкой облачности, №20 употребляется при облачности среднего яруса и сильном ветре, № 30 при малооблачной погоде.

Шаропилотные оболочки наполняют техническим водородом, который доставляется на авиационные метеостанции в стальных баллонах объемом 30-40 л. Для наполнения шаров-пилотов применяется также водород, добываемый непосредственно на месте с помощью газогенератора (рис.23). Баллоны хранятся в водородохранилищах, которые должны быть расположены не менее чем в 50 м от служебных помещений, иметь хорошую вентиляцию, окна должны выходить на север, входная дверь во время наполнения открыта. Внутри водородохранилища баллоны разрешается класть один на другой, но не более чем в 5 рядов, а нижние укладывают на деревянные подкладки для предохранения от перекатывания.

Вертикальная скорость шаропилотной оболочки рассчитывается по формуле:

|

|

|

|

|

( 1 ) |

|

|

||||

где – коэффициент, зависящий от числа Re; |

A - подъемная сила шара-пилота, |

||||

в г; С – длина окружности шара в наполненном состоянии, в см; 0 - плотность воздуха при давлении 760 мм.рт.ст. и температуре 20°С; - плотность воздуха при выпуске шара.

Измерение длины окружности шара, наполненного водородом, производится с помощью ленты, которая накладывается по большому кругу шара.

Свободная подъемная сила шара определяется подвешиванием шаропилотных развесов.

Производство шаропилотных наблюдений Наблюдения за перемещением шара-пилота производятся при помощи

специального аэрологического теодолита АШТ. Он предназначен для определения угловых координат α и β шаров-пилотов выпускаемых в свободный полет.

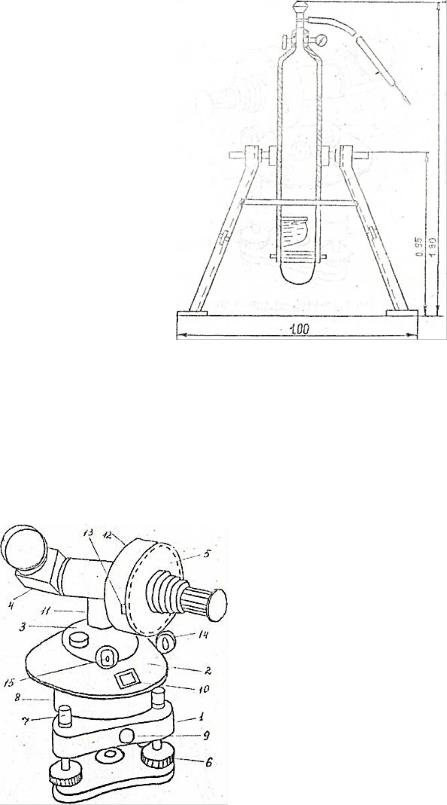

Теодолит АШТ состоит из следующих узлов (рис.24): 1 - станины

2- горизонтального лимба,

3- механизма для тонкой наводки прибора по азимуту,

40

4 - зрительной трубы, 5 - механизма тонкой наводки прибора по углу места.

Рис.23. Балонный газогенератор

Станина снабжена тремя установочными винтами 6. Усилие, требуемое для вращения установочных винтов, регулируется верхними колпачками 7. При завинчивании колпачка сжимается разрезная втулка, внутри которой перемещается установочный винт. В центре станины находится втулка 8, к которой жестко крепится горизонтальный лимб. Эта втулка может поворачиваться относительно станины, если ослаблен стопорный винт 9.

Рис.24. Аэрологический теодолит АШТ