Занятия / Занятие 18 Патофизиология системы крови. Изменение общего объема крови. Кровопотеря / Доп. информ / Атлас / Атлас_часть_2_Патология_эритроцитов

.doc

Рис. 13. Строение плазмолеммы и цитоскелета эритроцита.

А – схема: 1 – плазмолемма; 2 – белок полосы 3; 3 – гликофорин; 4 – спектрин (α- и β-цепи); 5 – анкирин; 6 – белок полосы 4.1; 7 – узловой комплекс; 8 – актин.

Б – плазмолемма и цитоскелет эритроцита в сканирующем электронном микроскопе. 1 – плазмолемма; 2 – сеть спектрина.

Таблица 4. Наследственная патология мембраны эритроцита

|

Патологическое состояние |

Дефектный белок |

Способ наследования |

|

Сфероцитоз |

Спектрин, анкирин Сегмент 3, белок 4.2 |

Аутосомно-доминантный Рецессивный (редкий) |

|

Эллиптоцитоз |

Спектрин Белок 4.1 |

Аутосомно-доминантный Рецессивный (редкий) |

|

Пиропойкилоцитоз |

Спектрин |

Рецессивный |

|

Стоматоцитоз |

Дефект проницаемости Na+ |

Аутосомно-доминантный |

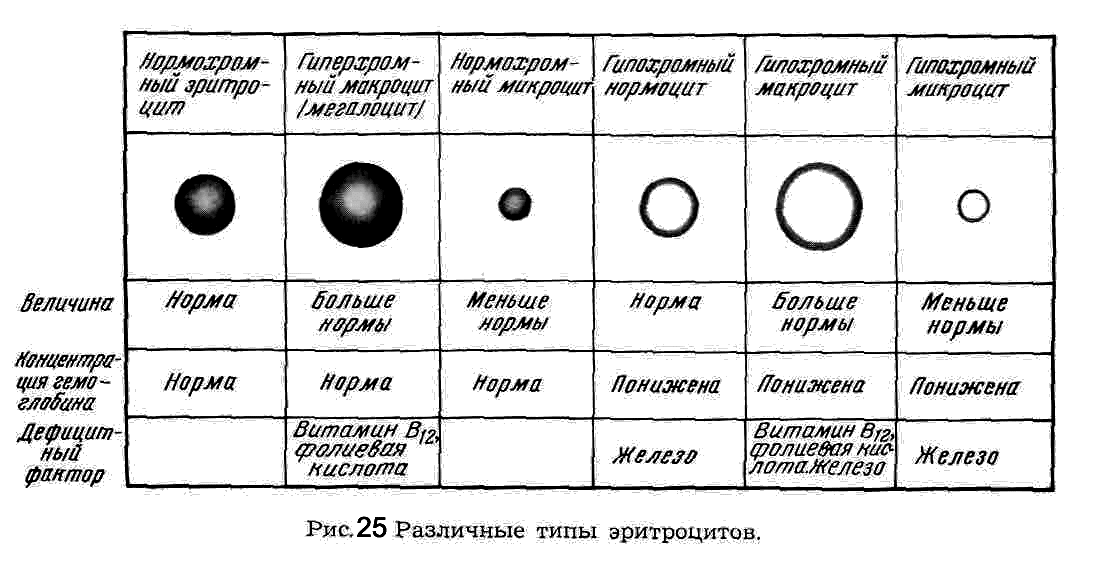

Схема 16. Генез различных типов эритроцитов

Схема 17. Различные типы эритроциты

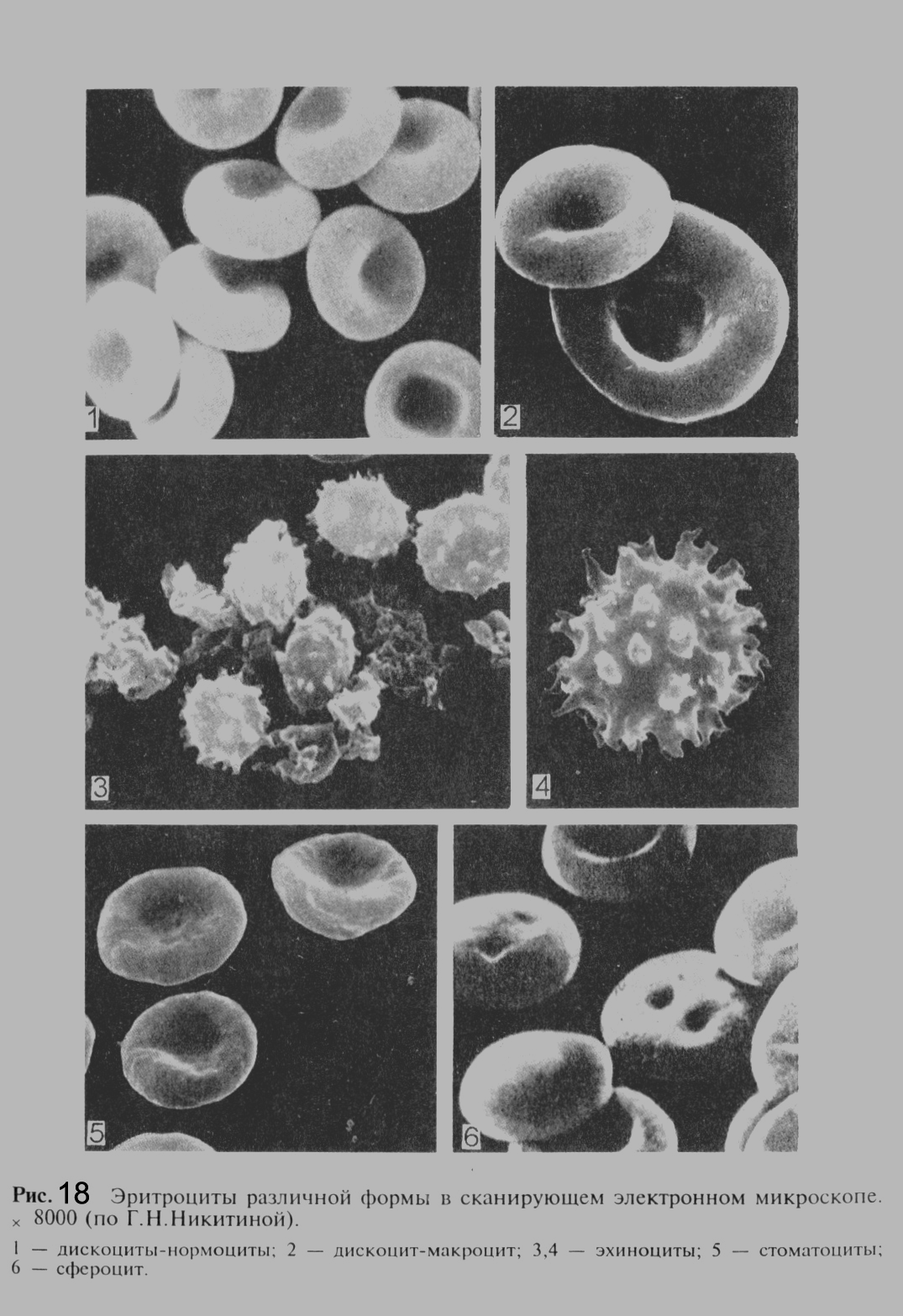

Рис. 14. Эритроциты различной формы в сканирующем электронном микроскопе х8000 (по Г.Н. Никитиной)

1 – дискоциты-нормоциты; 2 – дискоцит-макроцит; 3,4 – эхиноциты; 5 – стоматоциты; 6 – сфероциты.

Таблица 5. Основные дифференциально-диагностические признаки наследственного микросфероцитоза и некоторых заболеваний

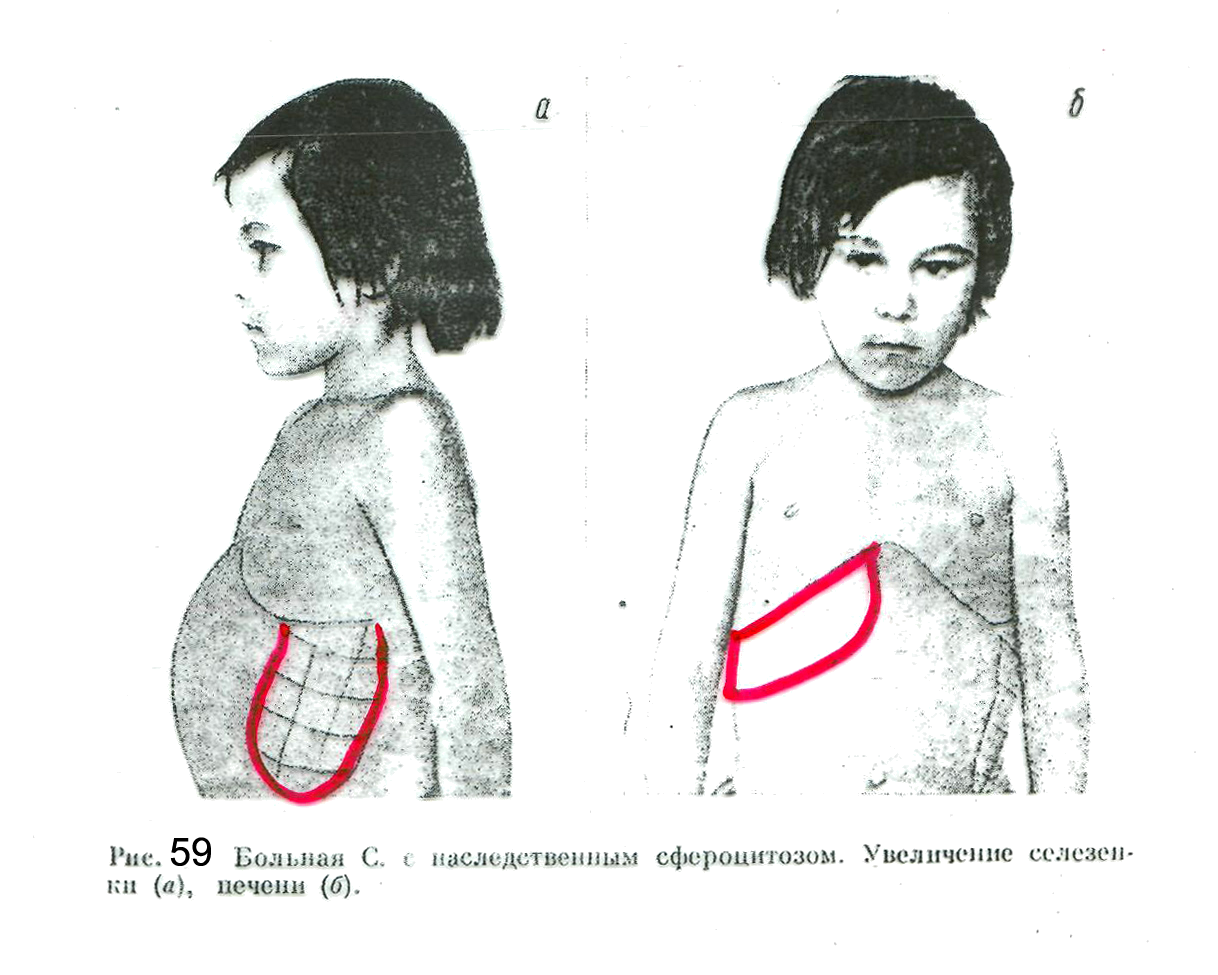

Рис. 15. Больная с наследственным сфероцитозом. Увеличение селезёнки (а) и печени (б).

Схема 18. Осмотическая резистентность эритроцитов у больного с наследственным сфероцитозом до и после спленэктомии

Схема 19. Кривые Прайс-Джонса (распределение эритроцитов по диаметру) в норме и при патологии. Сплошная линия – норма, пунктирная линия слева – при микроцитарной анемии, штрихпунктирная линия справа – при макроцитарной анемии.

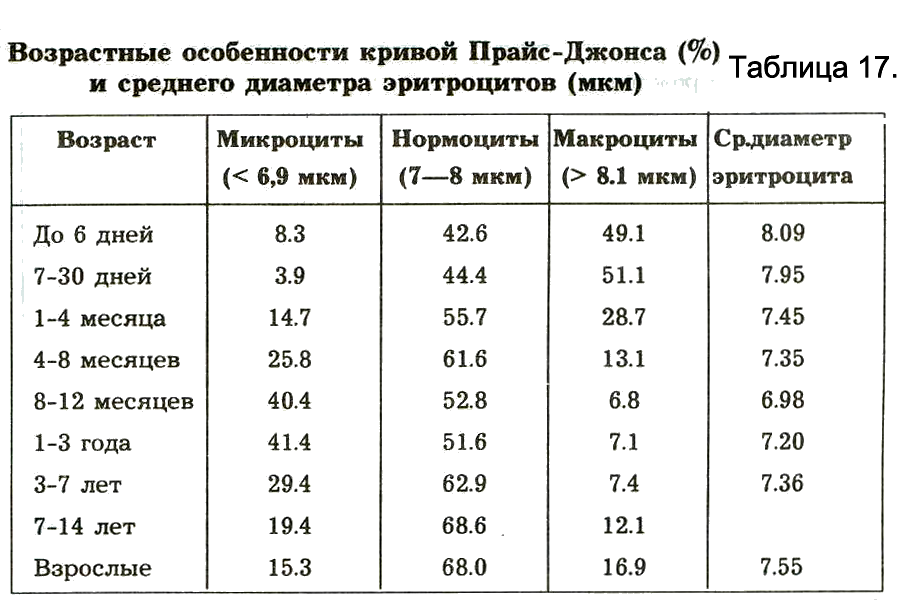

Таблица 6. Возрастные особенности кривой Прайс-Джонса (%) и среднего диаметра эритроцитов (мкм)

Рис. 16. Трансформация дискоцит-стоматоцит.

1 – нормальный дискоцит; 2 – стоматоцит I; 3 – стоматоцит II; 4 – стоматоцит III; 5 и 6 – сферостоматоцит.

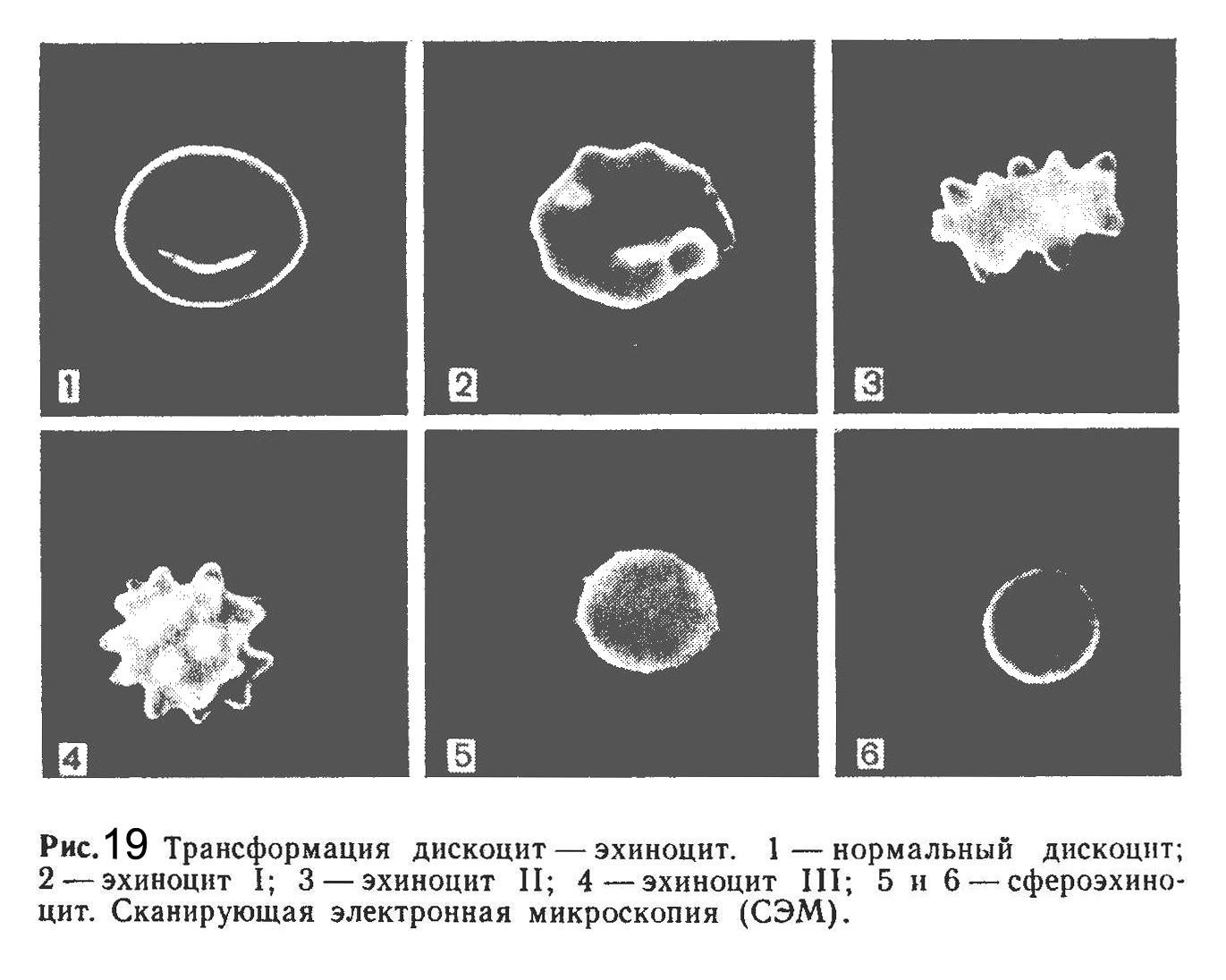

Рис. 17. Трансформация дискоцит-эхиноцит.

1 – нормальный дискоцит; 2 – эхиноцит I; 3 – эхиноцит II; 4 – эхиноцит III; 5 и 6 – сфероэхиноцит.

Рис. 18. Серповидный эритроцит (слева). Клетка способна обратимо образовывать серповидную форму. Гребни образованы конформацией серповидного гемоглобина, находящегося под мембраной.

Серповидный эхиноцит (справа). До снижения парциального давления кислорода, которое вызывало образование серповидной формы, клетка подвергалась действию эхиноцитогенного агента. Эхиноцитная форма определила ориентацию серповидного гемоглобина.

Рис. 19. Серповидный стоматоцит (стоматодрапаноцит). Стоматоцитная форма, вызванная стоматоцитогенным агентом, введённым до образования серповидной конфигурации клетки, определила общую ориентацию серповидного гемоглобина, на что указывают борозды на поверхности мембраны.

Рис. 20. Нормальные и патологические эритроциты.

а – нормальные эритроциты; б – мегалоциты; в – микросфероциты; г – пойкилоциты, анизоциты, макроциты, микроциты.

Рис. 21. Различные формы эритроцитов, появляющиеся в периферической крови при патологических состояниях (по Негели).

1,2 – нормобласты в стадии кариорексиса. 3,4 – энуклеация нормобластов путём выталкивания ядра. 5–9 – распад ядра с образованием телец Жолли в базофильно пунктированных эритроцитах (5,6) и полихроматофильных эритроцитах (7,9). 10,11 – тельца Жолли в ортохромных эритроцитах у больного после спленэктомии. 12 – хроматиновые пылинки в эритроцитах. 13–16 – кольца Кебота в базофильно пунктированных и ортохромных эритроцитах (при пернициозной анемии в стадии регенерации). 17–23 – базофильно пунктированные эритроциты. 24,25 – полихроматофильные эритроциты (микроцит и макроцит). 26 – мегалоцит при пернициозной анемии. 27 – пойкилоцит при пернициозной анемии. 28 – нормоцит. 29 – микроциты.

Рис. 22. Картина крови при наследственной микросфероцитарной гемолитической анемии

Рис. 23. Картина крови при стоматоцитозе

Рис. 24. Картина крови при овалоклеточной гемолитической анемии

Рис. 25. Акантоциты.

Рис. 26. Макроцит.

Рис. 27. Микроцит.

Рис. 28. Мишеневидные эритроциты.

Рис. 29. Стоматоциты.

Рис. 30. Сфероциты.

Рис. 31. Тельца Жолли.

Рис. 32. Кольца Кебота.

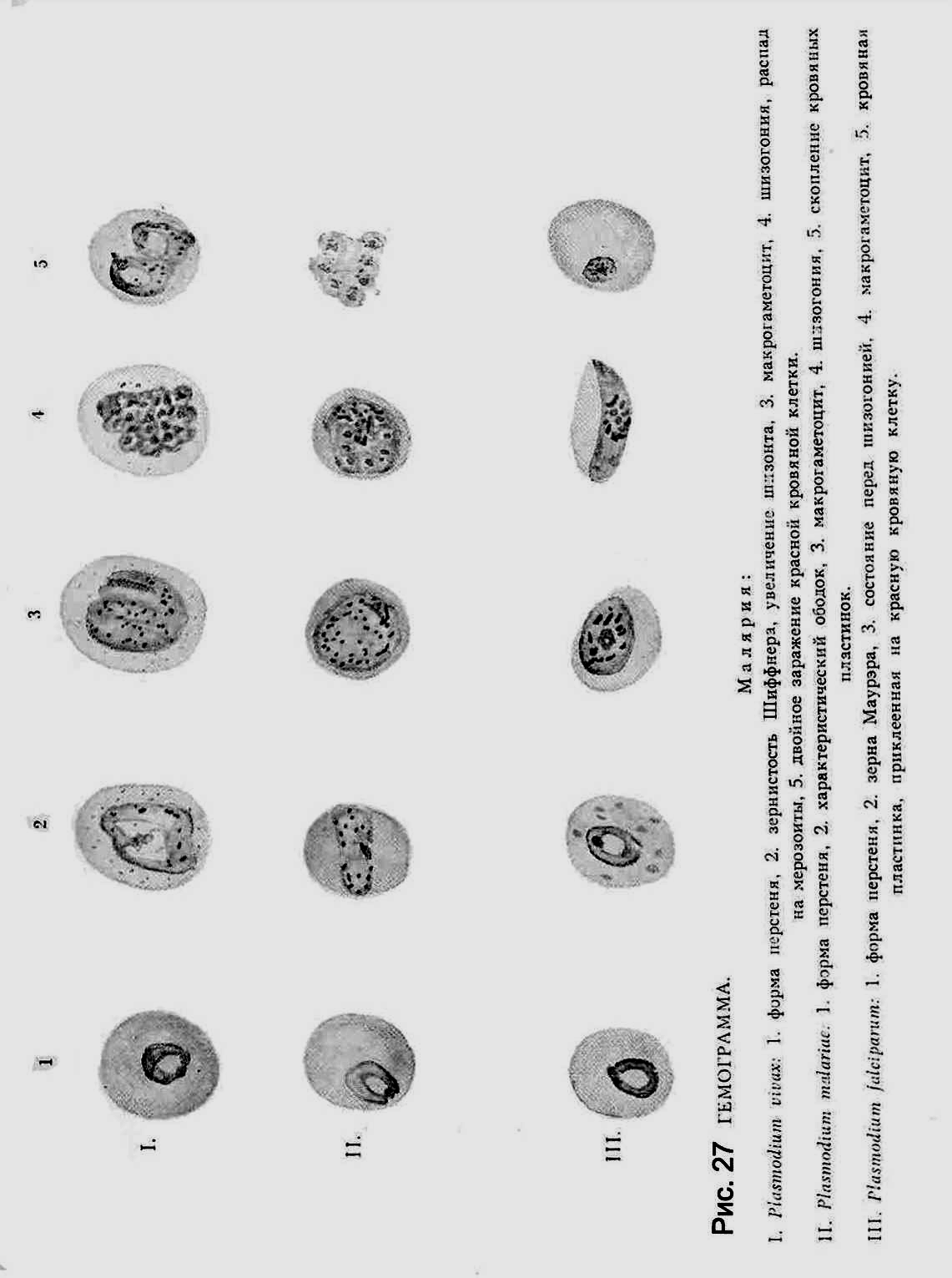

Рис. 33. Гемограммы при маляриях.

-

Plasmodium vivax: 1. форма перстеня. 2. зернистость Шиффнера, увеличение шизонта. 3. макрогаметоцит. 4. шизогония, распад на мерозоиты. 5. двойное заражение красной кровяной клетки.

-

Plasmodium malariae: 1. форма перстеня. 2. характеристический ободок. 3. макрогаметоцит. 4. шизогония. 5. скопление кровяных пластинок.

-

Plasmodium falciparum: 1. форма перстеня. 2. зёрна Маурэра. 3. состояние перед шизогонией. 4. макрогаметоцит. 5. кровяная пластинка, приклеенная на красную кровяную клетку.