- •Популяция как биологическая система. Статические характеристики популяции.

- •История формирования экологической науки. Вклад отечественных и зарубежных экологов в процесс становления и развития экологии.

- •Экология как наука. Предмет, задачи и методы экологии. Структура экологии и ее место в системе естественных наук.

- •Агроэкосистемы и урбоэкоценозы. Их сходство и отличия от природных биогеоценозов.

- •Экологические пирамиды (пирамиды чисел, биомасс и энергии).

- •Классификация популяций (по занимаемой территории; по способу размножения; по способности к самовоспроизведению; по размеру).

- •Классификация экологических факторов. Природные и антропогенные факторы. Биотические и абиотические факторы.

- •Понятие о биоценозе. Структура биоценоза (пространственная, видовая, экологическая, трофическая). Виды эдификаторы.

- •Понятие экосистемы (а. Тенсли) и биогеоценоза (в.Н. Сукачев). Сходство и отличие понятий. Структура экосистемы (видовая, пространственная, трофическая, экологическая).

- •Почва как среда обитания. Особенности организмов обитающих в почве.

- •Потоки вещества и энергии в экосистемах. Пищевые цепи, трофические уровни. Пастбищная и детритная пищевые цепи. Расход энергии в цепях питания.

- •Среды жизни, - принципы их формирования; краткая характеристика основных параметров.

- •Функции и свойства живого вещества в биосфере.

- •Адаптация растений к поддержанию водного баланса. Экологические группы растений по отношению к воде.

- •Функциональные блоки организмов в экосистеме: продуценты, консументы и редуценты.

- •Свет, температура, влажность – как факторы окружающей среды. Адаптации организмов к воздействию экологических факторов.

- •Экологические сукцессии. Первичные и вторичные сукцессии. Климаксовые экосистемы.

- •Особенности наземно-воздушной среды. Адаптации организмов к жизни в наземно-воздушной среде.

- •Особенности водной среды обитания. Адаптации гидробионтов к жизни в водной среде.

- •Понятие о популяции в экологии. Динамические характеристики популяции. Скорость роста популяции (экспоненциальный и логистический типы кривой роста).

- •Живые организмы как среда обитания. Адаптации паразитов к жизни в организменной среде.

- •Межвидовые отношения. Общая характеристика полезно-вредных отношений. Отношения хищник – жертва. Взаимосвязь динамики численности хищника и жертвы.

- •Типы и особенности сред жизни (наземно-воздушная, почвенная, водная, организменная). Основные адаптации обитателей этих сред. Эврибионты и стенобионты.

- •Межвидовые отношения. Общая характеристика взаимополезных отношений.

- •Происхождение и эволюция биосферы. Структура, границы и функции биосферы. Учение в.И.Вернадского о биосфере. Биологическое разнообразие, как основное условие устойчивости биосферы.

- •Межвидовые отношения. Характеристика полезно-нейтральных и взаимовредных отношений.

- •Внутривидовые отношения. Краткая характеристика конкуренции, альтруизма, внутривидового экто- и эндопаразитизма.

- •Трофические, топические, форические и фабрические связи между организмами.

- •Типология адаптаций. Пути адаптаций организмов к среде.

- •Экологические стратегии видов («r» и «к» стратегии).

- •Этологическая структура популяций животных.

- •Кривые выживания (кривые «устрицы», «дрозофилы» и «гидры»).

- •Вертикальная и горизонтальная структура биогеоценоза.

- •Жизненные формы животных.

- •Жизненные формы растений.

- •Международные и межправительственные программы по охране окружающей среды. Основы экологического права.

- •Границы, строение и свойства биосферы. Типы вещества биосферы.

- •Экология и здоровье человека. Факторы риска и их проявления в современном обществе.

-

Особенности водной среды обитания. Адаптации гидробионтов к жизни в водной среде.

Вода характеризуется рядом специфических свойств: высокая теплоемкость, подвижность, прозрачность. Данная среда относительно гомогенна, она довольно таки постоянна во времени и пространстве (хотя в водной среде, также как и на суше существует зональность). На характер распределения водных организмов оказывают влияние плотность, соленость, световой режим и пр. Так, плотность определяет условия передвижения организмов, причем некоторые из них (головоногие моллюски, ракообразные, иглокожие, погонофоры), обитающие на больших глубинах могут переносить давление до 500 атм. При погружении на каждые 10 м давление повышается на 1 атмосферу. Высокая плотность воды обеспечивает возможность опираться на нее, что особенно важно для бесскелетных форм, образующих планктон. Очень важным фактором является соленость: пресноводные формы не могут жить в морях, а типично морские – не переносят опреснения. Однако, есть организмы, такие как сельдь и лосось, которые живут в океане, а на нерест заходят в реки.

Температура в морских глубинах отличается постоянством (3-40С).Однако на поверхности амплитуды достигают 150С. Любопытно, что в водах Антарктики живут рыбы белокровки, имеющие не красную, а белую кровь, - это особая адаптация, связанная с тем, что кислород по телу рыбы переносится не гемоглобином, а кровяной плазмой. Вследствие редукции эритроцитов вязкость крови уменьшается, что обеспечивает достаточное кровообращение при жизни в высоких широтах. С глубиной меняется и освещенность. Водоросли в океане могут обитать на глубинах не более20-40м, но если прозрачность воды выше, то глубина произрастания бурых и красных водорослей увеличивается до 270 м. Разные лучи солнечного света поглощаются неодинаково: быстрее поглощаются красные и оранжевые лучи, хуже зеленые, синие и фиолетовые. Поэтому до больших глубин проникают лишьсине-зеленые,голубые исине-фиолетовыелучи.

Вода – хороший растворитель. Поэтому в озерах и океанах, а также в подземных водах содержится раствор различных солей. В пресных водах их не более0,5 г на литр, а в морских до 40 г на литр. Воде свойственна слабая аэрация (кислорода в ней содержится в 20 раз меньше, чем в атмосфере). Всех обитателей водной среды называют гидробионтами. У них имеется целый ряд специфических адаптаций, позволяющих выживать в гидросфере. Это: обтекаемая форма тела; плавучесть; развитые слизистые покровы; наличие воздухоносных полостей; осморегуляция. В водной среде выделяют дно (бенталь); толщу воды (пелагиаль); береговую часть (литораль). Обитателей бентали именуют бентосом. В пелагиали можно выделить характерные формы живого: планктон – пассивно плавающие формы живого (фито- и зоопланктон); нектон – активно плавающие крупные формы; нейстон – обитателей поверхностной пленки воды.

-

Понятие о популяции в экологии. Динамические характеристики популяции. Скорость роста популяции (экспоненциальный и логистический типы кривой роста).

Экологическая популяция- население одного вида на определенной территории.

Динамические характеристики популяции.

Плотность популяции регулируется четырьмя параметрами:

1. рождаемостью – числом особей, родившихся за определенный промежуток времени.

2. смертностью – числом особей, умерших за ту же единицу времени (неважно, своей смертью или погибших, например съеденных);

3. скоростью иммиграции особей – числом особей, появившихся в данной популяции, из других популяций (за ту же единицу времени);

4. скоростью эмиграции особей – числом особей, покинувших данную популяцию за единицу времени.

dN/dф = rN

где N - численность особей в популяции; ф - время; r - константа скорости естественного прироста

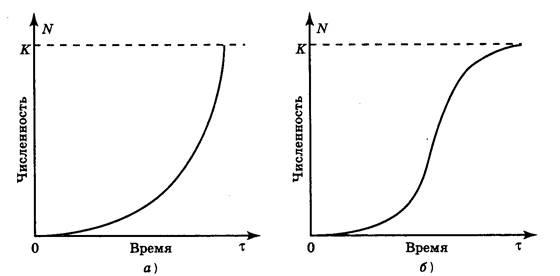

J -образная модель роста популяции.( экспоненциальная) Если r 0, то со временем численность популяции становится больше. Рост происходит сначала медленно, а затем стремительно увеличивается по экспоненциальному закону- J-образный вид. Такая модель основывается на допущении, что рост популяции не зависит от ее плотности.

S-образная модель роста популяции.(логистическая) Иное развитие получает ситуация при ограниченности пищевых ресурсов. Смертность начинает расти, когда численность популяции достигает или временно превышает емкость экосистемы.Первоначальный экспоненциальный рост в исходных благоприятных условиях со временем продолжаться не может и постепенно замедляется. Плотность популяции регулирует истощение пищевых ресурсов, накопление токсикантов- влияет на рост численности, имеет S-образную форму.

БИЛЕТ № 11