База книг в электронке для ЭНН УТЭК / База курсачей чертежей и дипломов УТЭК / курсачи 3 курс / гайнан / 1.5 Регулирование режимов работы НПС и МТ

.docx1.5 Регулирование режимов работы НПС и МТ

воздействием на насосы.

Методы регулирования связанные с изменением параметров насосных станций: изменение числа работающих насосов; изменение числа работающих насосных станций; изменение частоты вращения насосов; обточка рабочих колес; установка сменных колес; применение последовательной или параллельной схемы соединения насосной станции.

Регулирование режимов работы нефтепровода изменением числа работающих насосов

В настоящее время в принятой последовательной схеме соединения насосов при наличии эксплуатационного участка в три—шесть станций (протяженностью 400—600 км) этот метод регулирования является основным. В принципе его обоснования лежит что с увеличением на участке числа работающих насосов расход и напор в трубопроводе возрастают. Однако рост этот исходит на станции, где включаются агрегаты, очень быстро. Время разгона агрегата до номинальных параметров составляет секунды. При таком процессе па этой станции возникает ударная волна, которая вследствие упругости жидкости и стенок трубопровода распространяется вдоль него в обе стороны со скоростью 500—1000 м/с. Особенно велико воздействие на трубопровод внешнего отключения насоса или насосной станции. Это явление южно уподобить частичному перекрытию коммуникации, что вызывает волну давления, распространяющуюся вверх по потоку, В волну разрежения, движущуюся вниз. Обе волны вызывают нарушение нормальной работы нефтепровода. Волна давления, доходящая через несколько минут до предыдущей станции, складывается с выходным давлением, что вызывает превышение суммарным давлением величины, установленной защитой. Насосная станция может отключиться. Волновой процесс, распространяющийся вниз по потоку, может привести к снижению давления на входе в последующую станцию, что может вызвать кавитацию в насосах и срабатывание защиты. Частые переключения насосов отрицанию сказываются на надежности работы нефтепровода.

Вследствие движения больших масс жидкости в современных Нефтепроводах большого диаметра волновые процессы длятся несколько минут и даже более часа. В этот период трубопровод работает в нестационарном режиме.

Если принять во внимание, что число переключений насосов с целью регулирования с учетом аварийных остановок довольно значительное, то становится ясной недостаточная эффективность рассматриваемого способа регулирования вследствие длительного пребывания трубопровода в неустановившемся режиме (до 25% времени работы).

Отрицательный эффект такого регулирования можно в некоторой мере уменьшить путем применения ЭВМ на телеуправляемых нефтепроводах. Разрабатываются специальные программы управления возмущениями, которые вызываются планируемыми включениями и отключениями насосов, а также аварийными ситуациями. Предусмотренный программой контроль ведется по системе телемеханики путем управления насосными агрегатами или регуляторами давления.

Регулирование режимов работы нефтепровода изменением числа работающих станций

Этот метод часто применяют в процессе вывода нефтепровода на проектную пропускную способность. Когда промыслы еще не нарастили добычу до максимального уровня, а магистральный нефтепровод построен, экономично вводить насосные станции очередями. В этом случае расстояние между станциями увеличено, что при заданном допустимом давлении в трубопроводе ограничивает работу насосов на сниженных подачах с уменьшенным гидравлическим уклоном. Чтобы при этом насосы не работали еа неэкономичных режимах, в них ставятся сменные колеса.

Изменение частоты вращения насосов

При изменении частоты вращения насоса подача его меняется пропорционально первой степени частоты вращения, напор — пропорционально квадрату, мощность — пропорционально кубу. Существует такая частота вращения п3, при которой в оптимальном режиме К.П.Д. имеет максимальное значение. При уменьшении частоты вращения к. п. д. уменьшается вследствие уменьшения числа Re, а также роста удельного веча механических потерь в подшипниках, которые пропорциональны первой степени частоты вращения. В области высокой частоты вращения к. п. д. также уменьшается вследствие влияния кавитации. Вверху кривые обычно обрываются, так как располагаемого кавитационного запаса не хватает для обеспечения бескавитационной работы насоса при столь высокой частоте вращения. Экономичным при этом является регулирование частоты вращения в небольшой зоне (например, на ±30°,о). так как в этом случае режимы работы на трубопровод будут оставаться в зоне высоких к. п. д. (в центральной части кривых к. п. д.).

В целом регулирование режимов работы насосов на трубопровод частотой вращения экономически выгодно. И если технически это легко осуществляется, то этот метод регулирования следует предпочесть.

При последовательном или параллельном соединении насосов с регулируемой частотой вращения суммарные характеристики их складываются по тем же правилам, как было указано ранее.

Существуют три наиболее употребительных технических варианта регулирования частоты вращения насосов. Они связаны или с выбором специального двигателя, характеристика которого позволяет изменять частоту вращения, или с установкой специальных регулирующих муфт сцепления валов двигателя и насоса. Рассмотрим следующие три вида регулируемых насосных агрегатов: агрегаты с регулирующими муфтами, агрегаты с двигателям внутреннего сгорания или газовыми турбинами, агрегаты с регулируемыми электродвигателями.

В качестве муфт, регулирующих частоту вращения насоса, используются гидравлические, электромагнитные, токовихревые, дисковые с регулируемым коэффициентом проскальзывания. При больших мощностях привода насосов магистральных нефтепроводов нашли применение гидравлические муфты и на меньших мощностях — электромагнитные. Схема .гидромуфты и ее характеристика изображены на рис. 52. Гидромуфта способна изменять частоту вращения ведомого вала 2 от 0 до частоты вращения ведущего вала двигателя, обеспечивая при этом силовую взаимосвязь между валами посредством жидкой среды, находящейся в корпусе муфты.

Гидромуфты не требуют особого обслуживания и работают автоматически. Они изготовляются на мощности до 6—8 тыс. кВт. Эксплуатация их освоена на некоторых нефтепроводах за рубежом. И все же сфера и возможности применения гидромуфт в нефтепроводном транспорте требуют дополнительного изучения.

Электромагнитные муфты имеют примерно такие же значения к. п. д. Достоинства этих муфт — большой диапазон допустимого скольжения и более простое управление. Однако на большие мощности электромагнитные муфты пока не изготовляются.

Регулирование частоты вращения насосов легко осуществляется, если в качестве привода к ним применяются газовые турбины или двигатели внутреннего сгорания. Последние не получили широкого распространения на магистральных нефтепроводах вследствие их громоздкости при больших мощностях.

Обточка рабочих колес

Обточка рабочих колес центробежных насосов по наружному диаметру — в прошлом широко распространенный способ регулирования режима работы нефтепровода путем изменения характеристики насоса. Сущность метода состоит в том, что рабочее колесо насоса как осесимметричная конструкция может быть обточено на станке по наружному диаметру, который существенно влияет на напорную характеристику. При обточке энергетические параметры Q, H, N уменьшаются. Если обточка ведется в допустимых пределах, КПД падает не более чем на 1—3%.

Пределы

обточки колес ограничиваются КПД который

при обточке сначала снижается медленно,

а затем быстро. Темп снижения КПД

возрастает с ростом коэффициента

быстроходности

.

Для насосов с

.

Для насосов с

КПД падает на 1% на каждые 10% обточки,

пределы которой для этих насосов

ограничены величиной 20%. Для

насосов с

КПД падает на 1% на каждые 10% обточки,

пределы которой для этих насосов

ограничены величиной 20%. Для

насосов с

это снижение уже составляет 2,5% на

10% обточки, поэтому такие насосы более

чем на 10% не обтачивают. Для насосов с

это снижение уже составляет 2,5% на

10% обточки, поэтому такие насосы более

чем на 10% не обтачивают. Для насосов с

пределы обточки составляют 15%.

пределы обточки составляют 15%.

Данный метод на данное время не применяется в нефтяной промышленности, так как это является изменением конструкции насоса.

Установка сменных колес.

Сменные колеса имеют размер отличный от номинального. Если снять покрывные диски основного колеса и сузить лопатки так, чтобы новое положение покрывных дисков было подобно начальному, получим новое колесо, подача которого измениться. Приближенно можно считать, что при такой операции углы установки лопаток не меняются и при сохранившихся значениях частоты вращения и диаметра рабочего колеса выходные скорости останутся неизменными, т. е. треугольник скоростей на выходе не будет иметь существенной деформации. Тогда подача изменится пропорционально изменению ширины лопаток.

Практически

конструкторы создают новое колесо,

конструктивные параметры которого

несколько меняются, однако линейность

зависимости от ширины лопаток почти

сохраняется. Обычно сменные колеса

ставят на пониженные подачи. Сменные

колеса применяются, как уже указывалось,

на начальных стадиях работы нефтепровода,

когда подача не соответствует

экономичному значению к. п. д. основного

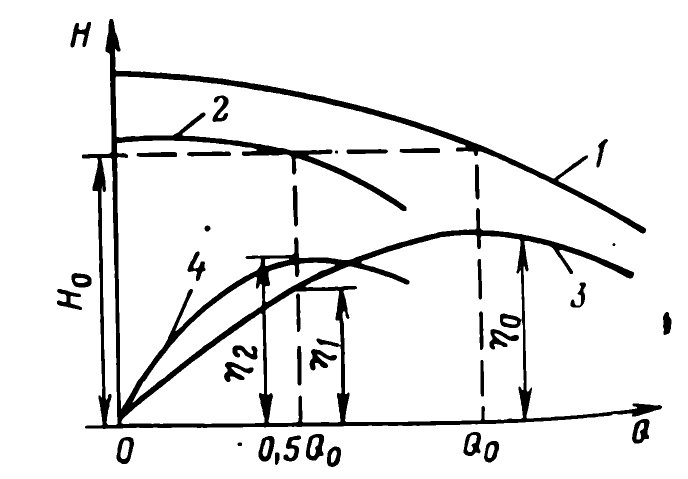

насоса. На рис. 56 иллюстрируется пример

экономичного применения сменного

колеса на 0,5

Сменные

колеса конструируются так, чтобы

напоры

на оптимальном режиме основного и

сменного колес были по возможности

одинаковые. Это позволяет использовать

их в сходных гидравлических режимах по

величине расходуемого напора в

трубопроводах.

на оптимальном режиме основного и

сменного колес были по возможности

одинаковые. Это позволяет использовать

их в сходных гидравлических режимах по

величине расходуемого напора в

трубопроводах.

Вследствие несоответствия корпуса и выходной части сменного колеса в месте выхода потока обычно имеют место дополнительные гидравлические потери вихреобразования, поэтому к. п. д. сменного колеса на оптимальном режиме ниже соответствующего к. п. д. основного насоса. Сменные колеса по ГОСТ 12124—80 ставятся на основных насосах типа НМ 1250-260 и более.

Характеристика насоса с основными и сменными рабочими колесами

1, 2 — напорная характеристика соответственно с основным и сменным колесами; 3, 4 — характеристика КПД соответственно с основными и сменными колесами.

.(Л.Г Колпаков «Центробежные насосы магистральных нефтепроводов»)