- •1.5.4. Трубопроводы с лупингами и вставками

- •1.5.5. Определение перевальной точки и расчетной длины нефтепровода

- •1.5.6. Характеристика нефтепровода

- •1.5.7. Уравнение баланса напоров

- •1.5.8. Определение числа перекачивающих станций

- •1.6. Расстановка перекачивающих станций по трассе нефтепровода

- •1.7. Расчет нефтепровода при заданном положении перекачивающих станций

1.5.4. Трубопроводы с лупингами и вставками

На практике в ряде случаев трубопроводы оборудуются параллельными участками (лупингами), а также участками другого диаметра (вставками). В этом случае гидравлический уклон на таких участках будет отличаться от гидравлического уклона основной магистрали. Согласно уравнению неразрывности для трубопроводов без сбросов и подкачек

Q = w1·F1 = w2·F2 = wn·Fn = idem , (1.17)

где w1…wn – скорость течения жидкости в сеченияхF1…Fn.

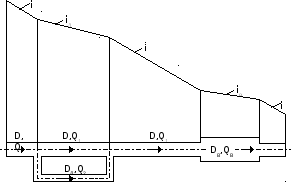

Т аким

образом, чем больше площадь сечения

трубопроводаF, тем меньше

скорость течения, следовательно, меньше

и значение гидравлического уклона

(рис. 1.8).

аким

образом, чем больше площадь сечения

трубопроводаF, тем меньше

скорость течения, следовательно, меньше

и значение гидравлического уклона

(рис. 1.8).

Рис. 1.8. Соотношение гидравлических уклонов

на различных участках трубопровода

Определим соотношение между гидравлическими уклонами лупинга (вставки) и магистрали. Будем при этом полагать, что режим течения нефти на этих участках одинаков (m, = idem).

По формуле Лейбензона гидравлический уклон магистрали равен

![]()

![]() ; (1.18)

; (1.18)

для участка с лупингом величина гидравлического уклона составит

. (1.19)

. (1.19)

Из выражений (1.18) и (1.19) следует, что

. (1.20)

. (1.20)

Выражая расход Q2черезQ1, получим

![]() . (1.21)

. (1.21)

Учитывая, что Q = Q1+Q2 , можно записать

. (1.22)

. (1.22)

Из

очевидного соотношения

![]() ,

запишем с учетом (1.22)

выражение для гидравлического уклона

участка с лупингом

,

запишем с учетом (1.22)

выражение для гидравлического уклона

участка с лупингом

. (1.23)

. (1.23)

При равенстве D = DЛвеличина![]() .

.

Тогда при ламинарном режиме =0,5; при турбулентном режиме в зоне гидравлически гладких труб=0,297; в зоне смешанного трения=0,272; в зоне квадратичного трения=0,25.

Рассуждая аналогично, получим соотношение гидравлических уклонов для участков со вставкой. На участке со вставкой величина гидравлического уклона определяется из выражения

. (1.24)

. (1.24)

Из (1.18) и (1.24) вытекает очевидное соотношение

. (1.25)

. (1.25)

Поскольку расходы нефти в магистрали и на участке со вставкой одинаковы, т. е. Q=QВ, можно записать

![]() . (1.26)

. (1.26)

Отсюда следует

![]() . (1.27)

. (1.27)

1.5.5. Определение перевальной точки и расчетной длины нефтепровода

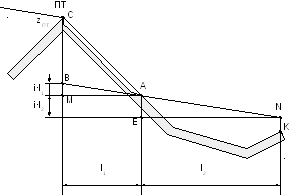

Перевальной точкойназывается такая возвышенность на трассе нефтепровода, от которой нефть приходит к конечному пункту нефтепровода самотеком. Таких вершин в общем случае может быть несколько. Расстояние от начала нефтепровода до ближайшей из них называетсярасчетной длиной нефтепровода. Рассмотрим это на примере нефтепровода протяженностьюL,диаметромD и производительностьюQ (рис. 1.9).

Прежде чем приступить к расстановке перекачивающих станций по трассе нефтепровода, необходимо исследовать трассу на наличие перевальной точки. Для этого на сжатом профиле трассы в соответствии с выбранными масштабами длин и высот строится прямоугольный треугольник, изображающий потери напора на некотором участке трубопровода. Построения выполняются в следующем порядке:

В горизонтальном масштабе откладывается отрезок ab, соответствующий участку нефтепровода длиной l;

Определяется значение потерь напора на трение (с учетом надбавки на местные сопротивления) для участка длиной l

![]() .

.

Из точки aперпендикулярно вверх откладываем отрезокac, равный величинеhl в масштабе высот.

Соединив точки b иc,получим треугольникabc, называемый также гидравлическим треугольником. Его гипотенузаbcопределяет положение линии гидравлического уклона в выбранных масштабах.

Рис. 1.9. Графическое определение перевальной точки

и расчетной длины нефтепровода

Из конечной точки трассы с учетом требуемого остаточного напора hОТпараллельно гипотенузеbc проведем линию гидравлического уклона 1. Ее пересечение с линией профиля указывает на наличие перевальной точки. Для ее определения проведем параллельно линию гидравлического уклона 2, с расчетом, чтобы она касалась профиля и нигде его не пересекала. Место касания линии 2 с линией профиля обозначает положение перевальной точки, определяющей расчетную длину нефтепровода.

Это говорит о том, что достаточно закачать нефть на перевальную точку, чтобы она с тем же расходом достигла конечного пункта трубопровода. Самотек нефти обеспечен, так как располагаемый напор (zПТ –zK – hОТ)больше напора, необходимого на преодоление сопротивления на участке от перевальной точки до конечного пункта

(zПТ –zK – hОТ)>i∙(L– lПТ) ,

где lПТ – расстояние от начального пункта нефтепровода до перевальной точки.

В этом случае за расчетную длину трубопровода принимают расстояние LP=lПТ, а разность геодезических отметок принимается равнойz= zПТ –zH. Если пересечение линии гидравлического уклона с профилем отсутствует, то расчетная длина трубопровода равна его полной длинеLP=L, аz= zK –zH.

Следует отметить, что перевальная точка не всегда является самой высокой точкой на трассе (рис. 1.9.).

Рассмотрим течение жидкости за перевальной точкой (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Течение жидкости за перевальной точкой

На интервале между перевальной точкой и конечным пунктом выделим два участка: АС длиной l1 иAKдлиной l2. Самотечное движение нефти на участкеAK обеспечивается напоромAE= i∙l2.

На первом участке располагаемый напор CMпревышает требуемый напорBM=i∙l1 на величинуBC. Следовательно, на участке АС гидравлический уклон должен быть большеi. Это возможно лишь в случае увеличения скорости течения нефти на участке АС. Как следует из уравнения неразрывности

Q = w∙F,

с возрастанием скорости w площадь живого сечения потокаF должна уменьшаться. Это говорит о движении жидкости на участке АС неполным сечением трубопровода. Давление жидкости на этом участке ниже, чем в любой точке трубопровода и равно давлению насыщенных паров нефти (то есть абсолютное давление в трубопроводе меньше атмосферного). Пространство над свободной поверхностью жидкости будет заполнено выделившимися из нее парами и растворенными газами. При значительной длине самотечного участка вследствие высокой скорости потока происходит отрыв и унос парогазовых пузырьков в нижней части газовой полости. По мере удаления от самотечного участка давление жидкости возрастает, что приводит к кавитационным процессам из-за резкого схлопывания пузырьков. В свою очередь это может привести к значительной вибрации трубопровода и сопровождается повышенным уровнем шума.

Длительная работа нефтепровода на пониженных режимах перекачки является причиной продолжительного существования газовой полости за перевальной точкой. Повышенное содержание в нефти сернистых соединений может вызвать ускоренное протекание коррозионных процессов на внутренней поверхности стенки трубы над свободной поверхностью жидкости.

При увеличении расхода перекачиваемой нефти перевальная точка может исчезнуть, однако процесс растворения парогазового скопления продолжается длительное время. Если скорость течения достаточно велика, скопления газа выносятся потоком жидкости и могут достичь резервуара на конечном пункте нефтепровода. Сопровождающий это явление гидравлический удар приводит к повреждению резервуаров и их оборудования.

Если на конечном пункте нефтепровода поддерживать повышенный напор hоф(рис.1.9), то появления перевальных точек на трассе можно избежать (линия гидравлического уклона 2 будет продолжена пунктирной линией). Разница полезногоhофи требуемогоhотнапоров может быть использована, например, для привода портативной электростанции. Проект такой электростанции разработан на нефтепроводе Тихорецк–Новороссийск в районе нефтебазы «Грушовая».