База книг в электронке для ЭНН УТЭК / трубопроводы / remont_i_rekonstruktsiya_lineynoy_chasti_magistral_nykh_trub

.pdf

31

Рис. 5.3. Схема движения бульдозера при засыпке траншей:

а, г — поперек траншеи; б, в, е — под углом 45°; д— вдоль траншеи. 1, 2, 3, . . ., 10 — последовательность ходов.

Большие траншеи засыпают, как показано на рис. 5.3, в. В данном случае поверхность бокового резания значительно меньше. Для сокращения поворотов бульдозера можно делать два-четыре параллельных хода (рис. 5.3, е).

Наиболее производительным способом засыпки является комбинированный (рис. 5.3, б), при котором уменьшается средняя длина прохода бульдозера с груженым отвалом.

Кроме того, улучшаются условия набора грунта и, как следствие, повышается производительность бульдозеров. Хорошо разрабатываются при этом способе плотные, слежавшиеся грунты.

Засыпка траншей должна производиться с устройством валика по всей ширине траншеи высотой на величину осадки.

Осадка зависит от вида грунта и глубины траншеи; для траншей глубиной 1,6 м величина запаса будет следующей (в % от глубины траншеи):

Мелкие пески |

5 |

Супеси и мелкие суглинки |

6 |

Тяжелые суглинки и глины |

10 |

Валик должен перекрывать траншею не меньше чем на 0,5 м в каждую сторону от ее бровки. Валику придают форму, обеспечивающую лучшие условия стока воды.

Для оформления валика бульдозером убирают с полосы трассы около валика все остатки грунта, для чего бульдозер с отвалом, зафиксированным на уровне земли, проходит вдоль валика по обеим его сторонам поочередно, с таким расчетом, чтобы край отвала соприкасался с краем валика у его основания.

Валик удобнее оформлять специальным приспособлением, навешиваемым на отвал бульдозера (рис. 5.4).

Указанное приспособление улучшает качество работ и значительно повышает производительность бульдозеров, занятых па оформлении валика. Оформлять валик можно также бульдозером или трактором путем прохождения его по валику. При этом отвал бульдозера необходимо поднять до отказа. Оформление валика осуществляется внутренними краями обеих гусениц и нижней плоскостью картера заднего моста.

32

Рис. 5.4. Приспособление к отвалу бульдозера для оформления валика. 1 — отвал; 2 — приспособление; 3 — распорка.

Лекция №5

6.Подъем и очистка трубопровода от старой изоляции

6.1.Особенности подъема и укладки

Во избежание аварии на трубопроводе работы по подъему и опуску проводятся по технологическому процессу, тщательно разработанному на основе различных схем расстановки машин и механизмов, с учетом высоты подъема трубопровода и возникающих в нем изгибающих моментов.

Перед началом подъемных операций вскрытый до нижней образующей участок трубопровода очищают от грунта, так как грунт увеличивает вес трубопровода, а следовательно, создает дополнительные напряжения и нагрузки на подъемные механизмы; освобожденный от грунта трубопровод тщательно осматривают. Обнаруженные дефекты в сварных стыках и стенке трубы, вызывающие сомнение в их прочности, устраняют путем приварки планок и хомутов. Глубокие каверны и свищи наплавляют.

К моменту подъема трубопровода кроме заготовленных материалов, инструмента и механизмов к ремонтируемому участку завозятся хомуты соответствующих диаметров, прокладочные материалы, инструмент, сварные муфты и электросварочный агрегат, позволяющие быстро устранить повреждения трубопровода.

На время подъема, кроме телефонного аппарата, подключенного к линии связи и дающего возможность в любой момент связаться с насосными станциями и диспетчерской службой трубопровода подключаются дополнительные телефонные аппараты у ближайших линейных задвижек. Дежурство у линейных задвижек для закрытия их в случае повреждения трубопровода во время подъема возлагается на линейных обходчиков и специально выделенных людей.

После проведения подготовительных работ за сутки до подъема трубопровода сообщают телефонограммой отделу эксплуатации о готовности провести работы по подъему трубопровода с указанием предполагаемого срока их исполнения. Если подъем трубопровода производят при полной остановке перекачки или со снижением давления до 20 кГ/см2 на поднимаемом участке трубопровода, эта операция влияет на выполнение плана перекачки. Поэтому сообщение о готовности к подъему или укладке делается при действительной возможности начать немедленно эти работы и окончить их в установленный графиком срок.

Контроль за давлением на ремонтируемом участке трубопровода ведется по манометру, установленному на ближайшем блокпосте. По получении от отдела эксплуатации разрешения на ведение подъемных операций, а также указания о времени остановки перекачки или снижения давления приступают к подъему трубопровода.

Во избежание обрушения стенок траншей при подъеме трубопровода трубоукладчики находятся на расстоянии от края траншей, заданном в зависимости от свойств грунта, диаметра трубы и типа подъемного механизма. Как показала практика, трубопроводы диаметром 250— 529 мм можно поднимать двумя трубоукладчиками при расстоянии,

33

определенном в зависимости от высоты подъема. Однако для большей надежности и особенно при значительной изношенности стенки трубы потребное число подъемных механизмов в каждом конкретном случае определяется механическим расчетом.

Первоначальный захват трубопровода поясом или тросом производят на расстоянии не менее 4 м от сварного шва во избежание его поломки.

Трубопровод поднимают плавно но команде, без рывков и толчков, за один прихват на высоту не более 0,4—0,5 м с подкладкой под трубу лежек на расстоянии 10—15 м одна от другой. В качестве лежек применяются деревянные бруски размером 250 Х 300 мм.

За положением трубопровода, лежащего на лежках, как в траншее, так и на ее бровке вблизи края траншеи ведется тщательное наблюдение. На случай перемещения лежащего на бровке траншеи трубопровода вследствие температурного удлинения в местах, где ожидается перемещение, укладывают по две-три лежки в длину одна за другой с таким расчетом, чтобы трубопровод лежал все время на одной из них. Для предупреждения падения в траншею трубопровода, находящегося на лежках, поперек траншеи через каждые 50 м из бревен диаметром 25—30 см укладываются якоря, у которых конец, обращенный к трубопроводу, утапливается в грунт заподлицо с ним на длину 0,7 м, а другой конец упирается на такую же длину в вал земли. В случае сдвига трубопровода такие якоря остаются на месте.

При ремонте трубопровода с подъемом в траншее для предупреждения его сдвигов вместе с укладкой лежек трубу заклинивают с обеих сторон между стенками траншеи распорными брусьями — якорями толщиной не менее 20 см.

Отремонтированный участок трубопровода после нанесения изоляционного покрытия укладывают на дно траншеи, не допуская длительного нахождения изолированного трубопровода под солнечными лучами. Трубопровод, нагреваясь днем и охлаждаясь ночью, перемещается, вследствие чего происходит повреждение изоляции.

При укладке трубопровода в траншею необходимо следить, чтобы слой изоляционного покрытия на поверхности трубопровода не повреждался выступами, каменистым грунтом и твердыми комьями земли, трубопровод ложился на дно траншеи равномерно, без провисаний, создающих дополнительные механические напряжения в трубопроводе, не было размывания дна траншеи грунтовыми и талыми водами.

Седловидные участки дна траншеи, получающиеся при вскрытии трубопровода, засоренность траншеи комьями ссохшейся земли, которые сваливаются в траншею во время работы машин, а также отклонения дна траншеи от нижней образующей трубы — все это может быть причиной повреждений или перенапряжения изоляционного покрытия трубопровода, приводящего в дальнейшем к ускоренному старению изоляции и нарушению ее свойств. Выравнить дно траншеи можно механическим или гидравлическим способами.

Механическая подготовка траншеи производится протаскиванием по дну траншеи трубы несколько большего диаметра, чем ремонтируемый трубопровод. Протаскивание трубы выравнивает дно траншеи и подготовляет полукруглое основание под трубу, что уменьшает удельное давление на поверхность покрытия.

Дно траншеи во всех случаях планируется с обязательным соблюдением проектной глубины укладки и так, чтобы трубопровод па всем протяжении лежал по дну без провисания.

Гидравлический способ заключается в размывании напорной струёй воды комьев сухой земли и увлажнении основания. Трубопровод, опущенный на увлажненное основание, испытывает в 1,5— 2 раза меньшие контактные напряжения, так как осадка увлажненного грунта способствует увеличению опорной поверхности и сохранению качества изоляции. Даже неровности дна, образовавшиеся при вскрытии трубопровода до нижней образующей трубы экскаватором, движущимся по неровной, плохо спланированной полосе, легко могут быть исправлены увлажнением и частичным размыванием выступов. Смачивание дна траншеи производится непосредственно перед спуском трубопровода.

34

Рис. 6.1. Укладка трубопровода в траншею.

1- бульдозер; 2 - изоляционная машина; 3 - трубоукладчик; 4 - грунтовочная машина; 5 - очистная машина; 6 - троллейная тележка; 7- ремонтируемый трубопровод; 8 - экскаватор

Трубопровод опускают плавно, не задевая стенок траншеи. Опуск трубопровода, как и его подъем, является ответственной операцией. При опуске металл труб нередко испытывает напряжение, близкое к пределу текучести, а в изоляционном слое возникают сложные растягивающие и сдвигающие усилия, которые могут нарушать его целостность. Для правильного распределения напряжений трубопровод укладывается несколькими трубоукладчиками (рис.6.1), число и расстановка которых определяются механическим расчетом. Во избежание повреждения изоляции трубопровод захватывается брезентовым или стальным (с отделкой внутри мягким материалом) полотенцем, чтобы не было защемления полотенца при укладке, в траншее устраиваются приямки. Трубопровод укладывают при самой низкой температуре суток, т. е. рано утром, особенно если опуск производится с остановкой перекачки. Вслед за спуском трубопровод присыпают мягким грунтом, не содержащим камней и комьев высохшей земли, слоем толщиной 30 см (считая от верха трубы), который тщательно подбивают и уплотняют.

В процессе выполнения работ подъем и укладку трубопровода приходится производить также вблизи линейных задвижек, колодцев, анкеров, переходов и других препятствий, где труба защемлена от поворотов. Участки трубопровода в местах соединения его с линейными задвижками на расстоянии 50 м и более в каждую сторону ремонтируют только в траншее, углубляя последнюю на этих участках на 0,4—0,5 м ниже нижней образующей трубопровода с подкладкой под него лежек.

Подъем трубопровода в изгибах, где может создаться перенапряжение в стыке и привести его к поломке, а также в оврагах и перевалах с косыми стыками трубопровода проводится с особым вниманием. С большой осторожностью ведется подъем трубопровода в заболоченных местах и на переходах рек.

6.1.1. Способы подъема и укладки трубопровода при ремонте

Применяют несколько организационно-технических приемов проведения изоляционно-укладочных работ при ремонте трубопроводов.

Назначение тех или иных организационно-технических приемов проведения изоляционно-укладочных работ зависит от принятого способа производства ремонтных работ, наличия технологических и вспомогательных машин и механизмов.

Совмещенный способ, когда в едином технологическом комплексе совмещены:

а) подъем трубопровода в траншее с одновременной очисткой его от старой изоляции и последующей укладкой на лежки;

б) подъем трубопровода с лежек после производства сварочных работ, осушка наружной поверхности трубопровода от конденсирующейся влаги, повторная очистка и грунтовка трубопровода, нанесение нового изоляционного покрытия с проверкой его качества и укладка отремонтированного трубопровода на свое прежнее ложе.

Весь этот комплекс работ может выполняться без прекращения перекачки по трубопроводу специализированной ремонтной колонной, оснащенной определенным

35

комплектом технологических и вспомогательных машин и механизмов, приборов и приспособлений. В процессе работы большое значение имеет хорошо согласованное взаимодействие всех машин и механизмов колонны.

Процесс подъема и укладки совмещенным способом при ремонте трубопровода с подъемом в траншее состоит из следующих основных технологических операций: подъема и укладки трубопровода на лежки, подъема с лежек и опуск на дно траншеи.

При совмещенном методе ведения ремонтных работ подвижная механизированная ремонтная колонна выполняет эти операции непрерывно.

В соответствии с этим роль кранов-трубоукладчиков различна в зависимости от того, какую операцию они осуществляют согласно своему местоположению в колонне (рис. 6.2).

Первый по ходу движения колонны трубоукладчик поднимает трубопровод на заданную высоту подъема. Средние трубоукладчики поддерживают поднятый трубопровод с очистными машинами в заданном положении относительно оси траншеи в горизонтальной плоскости и частично могут участвовать в подъеме или опуске трубопровода на лежки.

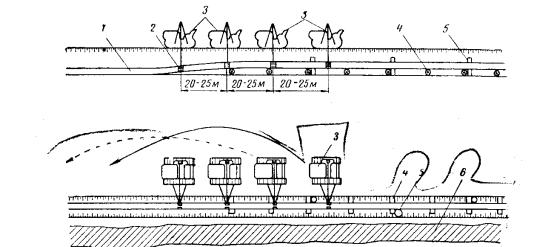

Рис. 6.2. Характер нагружения трубоукладчиков при ремонте трубопроводов с подъемом его в траншее:

а—вскрытый трубопровод в траншее; б—подъем трубопровода первым трубоукладчиком; в

— подъем трубопровода средними трубоукладчиками с одновременной очисткой трубы от отарой изоляции; г — трубопровод, уложенный на лежки; д — подъем трубопровода с лежек с одновременным нанесением изоляционного покрытия и с последующей укладкой на дно траншеи; е — отремонтированный и уложенный на дно траншеи трубопровод. участвовать в подъеме или опуске трубопровода на лежки.

Последний трубоукладчик поддерживает участок трубопровода на высоте, обеспечивающей прохождение изоляционной машины.

Троллейные тележки катятся по нижней части поверхности трубопровода и тем самым не препятствуют свободному движению трубоукладчиков вдоль траншеи. При этом получается непрерывное перемещение механизмов с постепенным поднятием со дна траншеи или лежек и опусканием на лежки или на дно траншеи ремонтируемого трубопровода. Первый и последний трубоукладчики занимают наиболее важное положение в колонне. Расстановка оборудования по фронту работ и расстояния между машинами и трубоукладчиками определяются механическим расчетом.

Общая длина поднимаемого участка трубопровода должна быть минимальной, чтобы его вес вместе с весом очистных и изоляционных машин с учетом реакций грунта на 20—

36

30% был меньше суммарной грузоподъемности всех трубоукладчиков колонны. Механическим расчетом устанавливается безопасная и достаточная высота приподнимаемого участка трубопровода.

Наложенный на трубопровод слой битумной мастики после выхода из изоляционной машины обладает незначительной механической прочностью. По мере охлаждения изоляционного слоя прочность его возрастает. При выполнении работ совмещенным методом на дно траншеи кладут трубопровод с изоляцией, не вполне остывшей и, следовательно, не обладающей еще максимальной прочностью. К моменту контакта нижней части изоляционного слоя трубопровода с дном траншеи прочность его должна быть достаточной во избежание смятия или продавливания.

Прочность изоляционного слоя к моменту соприкосновения его с дном зависит от климатических условий, погоды и температуры перекачиваемой жидкости. В жаркое время года при полной остановке перекачки холодных продуктов условия укладки наименее благоприятны, так как теплоотдача от слоя изоляции недостаточна. Поэтому расстояние от изоляционной машины до точки соприкосновения изолированного трубопровода с поверхностью дна траншеи определяется тепловым расчетом или экспериментальным исследованием.

Раздельный способ, когда операции подъема трубопровода, очистки изоляции и укладки выполняются независимо одна от другой. Раздельный способ применяется преимущественно при техническом состоянии трубопровода, вызывающем сомнение в его прочности.

При раздельном способе иногда подъем сильно коррелированного участка трубопровода осуществляют с остановкой перекачки продукта. Трубопровод в зависимости от его диаметра и степени износа ремонтируют над траншеей, поднимая его со всей глубины траншеи, или на бровке, сдвигая его в сторону, или в траншее, укладывая на лежки на высоте

0,4—0,7 м от ее дна.

Трубопровод поднимают плавно, избегая рывков, за один прихват на высоту не более 0,4—0,5 м с подкладкой под трубу лежек.

Лежки располагают не ближе 4 м от стыка и на расстоянии 10— 15 м одна от другой. После этого подъемные механизмы передвигаются вдоль трубопровода на расстояние 10— 15 м от крайнего, и производится подъем следующего звена на такую же высоту (рис. 6.3).

Перемещая, таким образом, механизмы после каждого подъема звена, подходят к концу всего поднимаемого участка. При этом следят, чтобы расстояние от защемленного конца в грунте трубопровода до ближайшего подъемного механизма было не менее 50 м для труб диаметром не более 377 мм. Для трубопроводов большего диаметра это расстояние следует увеличивать.

37

Рис. 6.3. Подъем трубопровода в траншее на лежки.

1 — трубопровод; 2— монтажное полотенце; 3 — трубоукладчик; 4 — лежки; 5 — якорь; 6 — отвал грунта.

При подъеме трубопровода на поверхность под него укладывают лежки из труб или из дерева твердых пород. Если же участок трубопровода намечено заменить новым или отремонтировать на бровке траншеи, его сдвигают от краев в сторону траншеи на 1,5—2 м, и укладывают на лежки длиной 1,2 м.

При ремонте трубопровода в траншее раздельным способом часто совмещают такие операции, как очистка и укладка на лежки в траншее, грунтовка и изоляция трубопровода. Соблюдение оптимального времени сушки грунтовки при таком совмещении повышает качество изоляционного покрытия.

Отремонтированный на бровке траншеи участок трубопровода опускают в траншею после окончания изоляционных работ (рис. 6.4).

Процесс укладки трубопровода состоит из следующих основных технологических операций: подъема трубопровода, надвигания и опуска в траншею. При совмещенном методе ведения этих работ подвижная колонна трубоукладчиков выполняет эти операции непрерывно.

Первый по ходу движения колонны трубоукладчик поднимает трубопровод и участвует в процессе надвигания. Средние трубоукладчики поддерживают поднятый трубопровод и частично участвуют в надвигании. Степень участия в надвигании средних трубоукладчиков уменьшается по мере удаления их от головного трубоукладчика. Последний, трубоукладчик поддерживает участок трубопровода на высоте, обеспечивающей прохождение изоляционной машины, и одновременно воспринимает все изгибающие моменты в горизонтальной плоскости, создаваемые воздействиями надвигания. Горизонтальное усилие, воспринимаемое последним трубоукладчиком в колонне, определяется выражением:

n

P0i L lPi M0

P |

i 2 |

|

, |

|

|

||

01 |

|

L lP |

|

|

|

||

|

|

1 |

|

где P01 — горизонтальное усилие на крюке последнего трубоукладчика,

Poi, — горизонтальное усилие на крюке i-го трубоукладчика, производящего надвигание; Мо— изгибающий момент в трубопроводе в опорном сечении;

h — число трубоукладчиков в колонне; L — длина приподнятой части трубопровода;

lpi, lp1 — расстояния от точки касания трубопровода с дном траншеи до соответствующего трубоукладчика (i-го или 1-го).

38

Рис. 6.4. Характер нагружения трубоукладчиков при укладке отремонтированного на бровке траншеи трубопровода:

а — трубопровод на бровке траншеи; б, в — подъем и надвигание трубопровода головным и следующим за ним трубоукладчиками; г — подъем трубопровода с машинами промежуточными трубоукладчиками; д — поддерживание трубопровода с изоляционной машиной последним по ходу колонны трубоукладчиком; е — трубопровод уложен в траншею.

Предпоследний трубоукладчик (при большом числе трубоукладчиков в колонне) может частично помогать последнему; в этом случае значение Рon уменьшается.

Последний трубоукладчик работает в наиболее трудных условиях, так как он в отличие от других воспринимает больший опрокидывающий момент. Этот момент слагается из опрокидывающего момента от вертикальной нагрузки К4 на высоте h4 и момента силы К04 (в данном случае также опрокидывающего). В общем виде опрокидывающий момент можно определить как

Mопр Ка К0h,

где К — вертикальная нагрузка на крюке трубоукладчика, Ko — горизонтальная нагрузка, а

— вылет груза, h — высота подъема трубопровода.

Следует иметь в виду, что в условиях статического равновесия нагрузка К=-Р и Кo = -Рo. Работа колонны совмещенным методом может производиться по различным

технологическим схемам в зависимости от диаметра трубопровода; наличия средств механизации, местных условий и других факторов.

В каждом конкретном случае параметры изоляционно-укладочной колонны (расположение трубоукладчиков вдоль трубопровода, высота подъема крюков трубоукладчиков, и.т.д.) назначаются такими, чтобы соблюдались условия:

деформации и напряжения в поднимаемом трубопроводе остаются в пределах упругости (соблюдается условие прочности трубопровода);

все машины и механизмы в изоляционно-укладочной колонне работают в

устойчивом положении.

Удовлетворяющие названным выше условиям параметры изоляционно-укладочной колонны получаются из расчета изоляционно-укладочной колонны.

39

Лекция №6

Расчет изоляционно-укладочной колонны

Расчет изоляционно-укладочной колонны выполняется с целью проверки :

1.Устойчивости трубоукладчиков при выбранной схеме их расстановки вдоль поднимаемого трубопровода;

2.Прочности и устойчивости поднимаемого трубопровода.

Для упрощения задачи примем следующие допущения:

Основание трубопровода абсолютно жесткое;

Вертикальные перемещения трубопровода при подъеме остаются в пределах области, когда внешнюю распределенную нагрузку на трубопровод можно принять равной погонному весу трубопровода, а между кривизной оси трубопровода и изгибающим моментом сохраняется линейная зависимость

EIy M,

На рисунке 3.3 показана расчетная схема участка трубопровода, поднятого изоляционно-укладочной колонной.

|

T2 |

T3 |

|

|

y |

T1 |

|

T4 |

RL |

|

a |

b |

||

R0 q |

|

h4 |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Qим |

|

Qом |

x |

l1

l2

l3

l4

L

Рис. 3.3. Расчетная схема трубопровода на участке работы изоляционно-укладочной колонны

В расчетной схеме трубопровод представлен неразрезной балкой, опирающейся по концам на абсолютно жесткое основание и подвешенной в определенных сечениях на крюки трубоукладчиков. Количество трубоукладчиков в колонне, расстояние между ними и высоты подъема крюков трубоукладчиков предварительно принимаются за известные величины (они принимаются из опыта производства изоляционно-укладочных работ в зависимости от диаметра трубопровода и могут быть скорректированы в результате рассматриваемого расчета).

Для раскрытия статической неопределимости задаются дополнительными условиями:

Изгибающие моменты в опорных сечениях трубопровода, т. е. в сечениях, в которых трубопровод подвешивается к крюкам трубоукладчиков, не превышают, по абсолютной величине, значения

M 0,9 ТW

где σт – предел текучести стали труб;

W - момент сопротивления сечения трубы.

40

Изгибающие моменты во всех опорных сечениях равны по абсолютной величине. Рассмотрим равновесие последнего, по ходу движения колонны, участка поднятого

трубопровода (на рис. 3.3 от x = 0 до x = l1) (см. рис. 3.4)

|

y |

T1 |

||

|

|

|

|

|

|

q |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Qим |

|

M1 |

|

0 |

R0 |

|

h1 x |

|

l1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 3.4. К расчету изоляционно-укладочной колонны

С учетом принятых условий и допущений уравнение равновесия трубопровода может быть записано в виде

EIy M x R0x |

qx2 |

|

(1) |

|

|

||

2 |

|

|

|

где R0 – равнодействующая реакции основания трубопровода. |

|

||

Решение уравнения (1) будем искать для следующих граничных условий |

|

||

при x 0, y 0, y 0 |

(2) |

||

при x l1, y h1, y M1 .

EI

где h1 – высота подъема крюка трубоукладчика Т1, определяется как глубина траншеи плюс технологический зазор между нижней образующей трубопровода и дневной поверхностью земли, необходимый для беспрепятственной работы изоляционной машины (обычно его принимают равным 0,4 метра);

M1 0,9 |

тW. |

(2’) |

|

,

Дифференциальное уравнение второго порядка (1) решается простым интегрированием. Первый интеграл уравнения (1) запишется в виде

EIy |

R x2 |

qx3 |

|

|

(3) |

|

|||||||||

|

0 |

|

|

|

|

|

C1, |

|

|

|

|

||||

|

2 |

|

|

6 |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

где C1 – постоянная |

интегрирования, определяемая так, чтобы выражение (3) |

||||||||||||||

удовлетворяло условиям (2). Выражение (3) соответствует условиям (2), если C1 = 0. |

|||||||||||||||

Второй интеграл от (1) имеет вид |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

EIy |

|

R x3 |

|

|

qx4 |

|

C x C |

|

. |

(4) |

|

||||

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

6 |

|

|

24 |

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

1 |

2 |

|

|

|

||||||

Здесь С2 – то же, что и С1. Для того, чтобы выражение (4) отвечало условиям (2)

необходимо, чтобы С2 = 0.