- •1.Состав курса, связь с др.Дисцип. Основ. Понятия и терм-ия, цель и задачи курса

- •2.Основные виды, состав и состояние грунтов

- •1. Скальные грунты

- •2. Нескальные грунты

- •2.1. Крупнообломочные грунты

- •2.2. Песчаные грунты

- •2.3. Пылевато-глинистые грунты

- •2.3.1. Глинистые грунты

- •3. Строительная классификация грунтов. Составные элементы грунтов и их свойства.

- •4. Влияние состава грунта на его физико-механические свойства

- •5. Структурные связи и строение грунтов

- •6. Физические свойства и классификационные показатели грунтов

- •7. Основные физические и производные характеристики грунтов

- •8.Классификационные показатели грунтов: гранулометрический состав, плотность сыпучих грунтов, число пластичности и консистенция глинистых грунтов.

- •9. Статическое и динамическое зондирование

- •10. Сжимаемость грунтов и определение характеристик деформационных свойств

- •12 Водопроницаемость грунтов.Закон ламинарной фильтрации

- •13 Определение коэффициента фильтрации

- •14 Контактное сопротивление грунта к сдвигу. Условие прочности

- •15.Определение характеристик сопротивления сдвигу методом прямого среза образца одноосного сжатия

- •16. Определение характеристик сопротивления сдвигу методом трехосного сжатия, лопастного испытания на сдвиг при кручении, шарового штампа.

- •17. Испытания грунтов в стабилометре и в приборе с независимо регулируемыми главными напряжениями

- •18. Структурно-фазовая деформируемость грунтов. Общая зависимость между деформациями и напряжениями.

- •19.Принцип линейной деформируемости.Деформируемость отдельных фаз грунта

- •20. Особенности физ.-мех. Свойств структурно-неустойчивых просадочных грунтов.

- •21. Определение напряжений в грунтовой толще.

- •22. Распределение напряжений в случае пространственной задачи от действия одной и нескольких сосредоточенных сил

- •23 Определение сжимающих напряжений по методу угловых точек и методом элементарного суммирования

- •24 Распределение давлений по подошве фундамента опирающихся на грунт( контактная задача)

- •25. Определение напряжений от собственного веса грунта

- •26. Фазы напряженного состояния грунтов при возрастании нагрузки

- •27. Устойчивость откосов, насыпей, выемок и склонов. Причины нарушения устойчивости

- •29.Деформации грунтов и расчет осадок фундаментов

- •30.Виды деформаций грунтов и причины их обуславливающие

- •31. Реологические процессы в грунтах и их значения

- •32. Физические причины, обуславливающие протекание основных реологических процессов в грунтах

- •33. Релаксация напряжений и длительная прочность связных грунтов.

- •34. Учет ползучести грунтов при прогнозе осадок зданий и сооружений

- •35. Основные понятия

- •36 Способы обеспечения устойчивости стенок котлована

- •37.Защита котлованов от подтопления

24 Распределение давлений по подошве фундамента опирающихся на грунт( контактная задача)

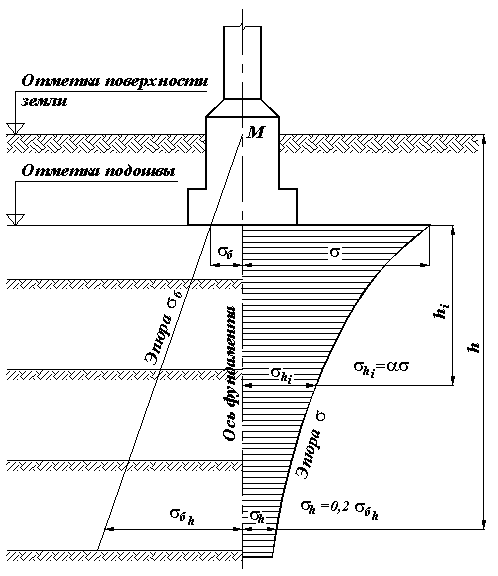

Грунты основания испытывают два вида давления:

бытовое sб, возникающее в грунтах под влиянием веса вышележащих слоев;

дополнительное s, возникающее под влиянием нагрузок от фундаментов.

|

Бытовое

давление увеличивается с увеличением

глубины залегания и определяется по

формуле: |

|

где z - глубина точки в которой определяется бытовое давление.

Дополнительное же давление, как показали исследования, уменьшается по мере удаления от подошвы фундаментов вглубь грунтов. Схема распределения давления в толще грунтов (по оси фундамента) показана на рис

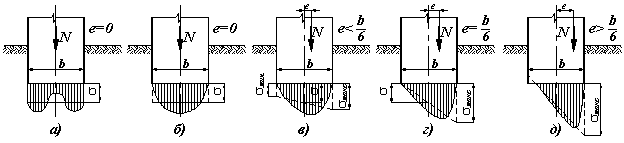

Давление

от фундаментов s непосредственно

под подошвой передается неравномерно.

Однако при большой жесткости фундамента

когда его собственные деформации

несоизмеримо малы по сравнению с

осадкой основания можно не учитывать

криволинейного характера эпюры реактивных

давлений, так как это оказывает малое

влияние на размеры фундамента, но очень

усложняет расчет. Поэтому в строительной

практике принято для упрощения

пренебрегать упругостью основания и

считать, что давления от фундаментов

на грунты основания распределяются по

линейному закону. При этом условно

принимают, что эпюра давления

непосредственно под подошвой фундамента

в зависимости от величины

эксцентриситета е имеет

при центральном сжатии форму прямоугольника

(рис. а и б),

при внецентренном — форму трапеции

(рис в)

или треугольника (рис. г и д).

Давление

от фундаментов s непосредственно

под подошвой передается неравномерно.

Однако при большой жесткости фундамента

когда его собственные деформации

несоизмеримо малы по сравнению с

осадкой основания можно не учитывать

криволинейного характера эпюры реактивных

давлений, так как это оказывает малое

влияние на размеры фундамента, но очень

усложняет расчет. Поэтому в строительной

практике принято для упрощения

пренебрегать упругостью основания и

считать, что давления от фундаментов

на грунты основания распределяются по

линейному закону. При этом условно

принимают, что эпюра давления

непосредственно под подошвой фундамента

в зависимости от величины

эксцентриситета е имеет

при центральном сжатии форму прямоугольника

(рис. а и б),

при внецентренном — форму трапеции

(рис в)

или треугольника (рис. г и д).

Контактная задача- это решение вопросов о распределении давлений по подошве сооружений, опирающихся на грунт. Если известно реактивное давление по подошве фундамента, которое обычно и называют контактным, то, приложив к подошве фундамента его обратную величину находят величину расчетных изгибающих моментов и перерезывающих сил, применяя известные уравнения статики.

25. Определение напряжений от собственного веса грунта

Напряжения от собственного веса грунта определяются на основании следующих упрощающих гипотез:

напряженным состоянием грунта при действии его собственного веса является осесимметричное компрессионное сжатие;

вертикальные напряжения в грунте определяются суммированием напряжений от веса элементарных слоев грунта;

грунт, находящийся ниже уровня грунтовых вод, испытывает взвешивающее действие воды;

слой грунта, находящийся ниже водоносного слоя, называется водоупором и испытывает на своей поверхности гидростатическое давление водяного столба.

Определяем

напряжение от собственного веса грунта

(природного или бытового) по формуле:

σtg

=

,

,

*

* =

= =

МПа, гдеn-число

слоев грунта в пределах глубины z;

=

МПа, гдеn-число

слоев грунта в пределах глубины z;

– удельный вес грунта

– удельный вес грунта слоя, кН/м3;

слоя, кН/м3;

– толщина или мощность этого слоя в м;

– толщина или мощность этого слоя в м;

Удельный вес водопроницаемых грунтов, залегающих ниже уровня грунтовых вод, принимается с учетом взвешивающего действия воды, согласно выражению

sb=

sb=

s

–

s

–

w)/(1+e),

где

w)/(1+e),

где

w

– удельный вес воды;

w

– удельный вес воды;

w

= 10 кН/м3;

w

= 10 кН/м3;

s

– удельный вес частиц грунта, е –

коэффициент пористости.

s

– удельный вес частиц грунта, е –

коэффициент пористости.