Красильникова - Анатомия растений

.pdf

2

1

2

1

Рис. 117. Пробка березы:

1 — слои тонкостенных клеток; 2 — слои толстостенных клеток

При вторичных изменениях в стебле древесных растений эпидерма в качестве покровной ткани функционирует недолго. К концу первого года жизни формируется вторичная покровная ткань — перидерма. Ее основная часть — пробка — может состоять из тонкостенных клеток (черемуха, бузина) или из чередующихся слоев тонкостенных и толстостенных клеток (береза) (рис. 117). При этом клеточные стенки утолщаются не всегда равномерно. Например, у ивы утолщаются только тангентальные стенки, а у калины — только внутренние. У некоторых растений перидерма сохраняется на протяжении всей жизни (бук, осина), у других она с течением времени сменяется третичной покровной тканью — коркой (дуб, береза, вяз).

Под покровной тканью располагается многослойная первичная кора, оставшаяся от первичного строения стебля и состоящая в основном из паренхимных клеток. Наружные слои часто содержат хлоропласты. В клетках первичной коры иногда присутствуют кристаллы и друзы оксалата кальция. В паренхиме могут располагаться механические клетки и ткани — колленхима, склеренхимные волокна, каменистые клетки. Кроме того, в первичной коре проходят млечники и смоляные ходы, если они характерны для данного вида растений. В клетках первичной коры, особенно ее внутренних слоев, откладываются запасные питательные вещества. При образовании третичной покровной ткани в первичной коре закладываются новые перидермы, поэтому с возрастом она может слущиваться вместе со слоями корки.

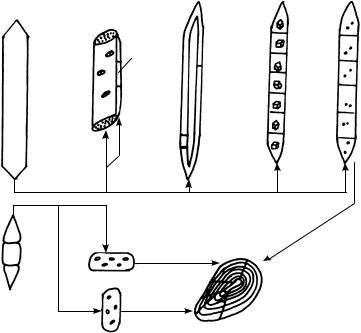

171

Вторичный луб еще называют вторичной корой. Он слагается из трех групп элементов — проводящих, механических и паренхимных. Проводящие элементы представлены ситовидными трубками и клет- ками-спутницами. На поперечных срезах ситовидные трубки имеют больший диаметр, чем клетки-спутницы, которые к тому же отличаются более густым и темным содержимым. Участки, где находятся ситовидные трубки, называют мягким лубом (рис. 118).

Механические элементы вторичного луба представлены склеренхимными волокнами, которые в этой части стебля называют лубяными, и склереидами. Лубяные волокна толстостенные с небольшой внутренней полостью. Склереиды также толстостенные, но их диаметр на поперечном срезе больше. Однако не у всех растений встречаются одновременно лубяные волокна и склереиды (дуб, ясень). Одни растения во вторичном лубе содержат только лубяные волокна (липа, шелковица), другие — только склереиды (береза, ольха). У некоторых растений во-

5 |

6 |

7 |

1

8

2

10

9

Рис. 118. Элементы вторичного луба и их происхождение:

1 — веретеновидные инициали; 2 — лучевые инициали; 3 — членики ситовидных трубок; 4 — клетки-спутницы; 5 — лубяные волокна; 6 — кристаллоносная тяжевая паренхима; 7 — запасающая тяжевая паренхима; 8 — лежачие клетки лучей; 9 — стоячие клетки лучей; 10 — склереиды Стрелками показано происхождение элементов вторичного луба

172

все отсутствуют специальные механические ткани в лубе (кизил, лавр). Участки механической ткани в лубе называют твердым лубом. Обычно во вторичном лубе мягкий и твердый луб чередуются (рис. 118).

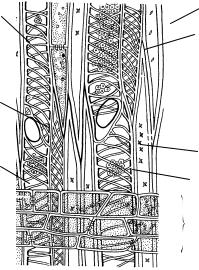

Лубяная паренхима состоит из тяжевой и лучевой. Клетки тяжевой паренхимы образуют тяжи вдоль проводящих и механических элементов. Встречаются два типа тяжевой паренхимы: крахмалоносная

икристаллоносная. Клетки первой содержат зерна запасного крахмала, клетки второй — кристаллы оксалата кальция или их сростки (рис. 118, 119). Тяжевая паренхима так же, как и ситовидные трубки

илубяные волокна, возникает из веретеновидных инициалей в то время, как лучевая паренхима формируется из лучевых инициалей. Лучевая паренхима образует сердцевинные (лубодревесинные) лучи в области луба (рис. 119). Причем клетки лучевой паренхимы могут быть двух типов — стоячие и лежачие. Первые немного вытянуты в продольном, вторые — в поперечном направлении. Лучи разных растений состоят из клеток одного или двух типов.

6

5

5

|

2 |

|

3 |

1 |

1 |

|

4 |

7 |

|

Рис. 119. Продольный радиальный срез вторичного луба липы:

1 — ситовидные трубки; 2 — ситовидные клетки; 3 — клетки-спутницы; 4 — лубяные волокна; 5 — запасающая паренхима с крахмальными зернами; 6 — кристаллоносная паренхима с кристаллами оксалата кальция; 7 — лежачие клетки лубодревесинного луча

173

Склереиды вторичного луба образуются как из клеток тяжевой, так

илучевой паренхимы в результате их склерификации (см. рис. 118).

Всоставе вторичного луба у соответствующих растений могут присутствовать элементы выделительных тканей.

Врезультате периодичной, сезонной работы камбия каждый год накладывается новый слой луба на старый, прошлогодний. Граница между годичными слоями, как правило, не заметна. Обычно весной образование луба начинается с того момента дифференцировки, на котором в камбиальной зоне осенью произошла остановка.

С возрастом во вторичном лубе многолетних растений происходят изменения. Ситовидные трубки функционируют недолго (один, реже два-три года), затем отмирают и сплющиваются — облитерируют. В редких случаях облитерации не происходит и отмершие ситовидные трубки закупориваются тиллами. Вместе с ситовидными трубками сплющиваются клетки-спутницы, млечники и другие вместилища. В лубяной паренхиме происходит склерификация клеток, что придает прочность лубяной части стебля.

Вторичный луб, откладывающийся наружу от камбиальной зоны, испытывает под действием разрастающейся древесины деформацию в двух направлениях: сдавливается в радиальном направлении и растягивается по окружности. С давлением в радиальном направлении как раз и связана быстрая потеря проводящей функции ситовидными трубками и их облитерация. Функционирующая зона в связи с этим во вторичном лубе очень мала, всего около 1 мм. Склерификация лубяной паренхимы помогает вторичной коре выдерживать сдавливание.

Что касается реакции луба на растяжение по окружности, то во избежание разрывов происходит разрастание живых паренхимных клеток в тангентальном направлении, чаще всего в сердцевинных лучах, которые в области вторичного луба значительно расширяются

ипринимают вид треугольников, обращенных основанием к первичной коре, а вершиной к камбиальной зоне и древесине. Сами же участки вторичного луба приобретают форму трапеций, широкое основание которых обращено в сторону древесины (см. рис. 116).

Вторичная кора принимает участие в формировании третичной покровной ткани. При ее образовании под первой перидермой в более глубоких слоях стебля закладываются все новые и новые перидермы: сначала в первичной коре, а затем и во вторичном лубе, образуя корку.

Камбиальная зона располагается внутрь от вторичного луба, между лубом и древесиной. Слой инициального камбия, входящего в камбиальную зону, работает с определенной периодичностью в соответствии с сезонами года. Работа камбия связана с листьями. Наибольшей активностью камбий обладает весной, когда распускаются листья и растут боковые побеги. Когда поверхность листьев достигает максималь-

174

ной величины и они прекращают рост, активность камбия значительно снижается, а к осени совсем прекращается.

Внутрь от камбиальной зоны расположена вторичная древесина, занимающая большую часть диаметра стебля. Она, как и вторичный луб, состоит из тканей трех типов: проводящей, механической и паренхимной (см. рис. 116).

Проводящая ткань вторичной древесины представлена трахеями и трахеидами, чаще всего пористыми. У большинства древесных двудольных в древесине встречаются трахеи и трахеиды, но основную массу проводящих элементов составляют все-таки трахеи. У немногих растений встречаются только сосуды или только трахеиды. Например, у платана и ясеня проводящие элементы древесины представлены только трахеями, а у магнолии — только трахеидами. У ряда растений внутри сосудов образуется дополнительное утолщение стенок в виде спиралей или колец, что увеличивает их прочность (липа, бересклет,

клен) (рис. 120).

Механическая ткань вторичной древесины представлена склеренхимой, волокна которой в этой части стебля называют древесинными,

1 |

3 |

4 |

5 |

6 |

2

7

8

Рис. 120. Элементы вторичной древесины и их происхождение:

1 — веретеновидные инициали; 2 — лучевые инициали; 3 — трахеиды; 4 — членики сосудов; 5 — тяжевая паренхима; 6 — либриформ; 7 — лежачие клетки лучей; 8 — стоячие клетки лучей Стрелками показано происхождение элементов вторичной древесины

175

или либриформом. Волокна либриформа более короткие и тонкостенные, чем лубяные.

Во вторичной древесине, как и в лубе, имеются тяжевая и лучевая паренхима, в клетках которой откладываются в запас питательные вещества (крахмал, масла). Клетки паренхимы отличаются от других элементов древесины более тонкими, слабоодревесневшими оболочками и наличием живого содержимого, часто с крахмальными зернами. Клетки тяжевой паренхимы растений расположены в древесине тяжами вдоль проводящих и механических элементов, вокруг сосудов, диффузно, в виде отдельных клеток и т. д. Если клетки тяжевой паренхимы расположены продольной цепочкой, то они обычно образуются из одной прозенхимной клетки, которая делится поперечными перегородками. На концах такой цепочки находятся клетки с заостренными концами, что указывает на их происхождение (рис. 120, 121).

Сердцевинные лучи образуются лежачими и стоячими клетками лучевой паренхимы. Причем у одних растений в лучах содержатся клетки одного типа, у других — сразу обоих типов. Лучи бывают широкими многорядными (бук, дуб, платан), или узкими, содержащими всего 1—3 ряда клеток (береза, ива, ольха).

Невсесердцевинныелучидостигаютлубаипродолжаютсявнем.Некоторые намного короче и проходят только в древесине. Их называют

5

5

1

3

2

2

7

4

6

Рис. 121. Продольный радиальный срез вторичной древесины липы:

1 — трахеида; 2 — трахея; 3 — перфорации трахей; 4 — окаймленные поры; 5 — либриформ; 6 — лежачая паренхима лубодревесинного луча; 7 — тяжевая паренхима

176

соответственно первичными и вторичными сердцевинными лучами. Вторичные лучи обычно короткие, состоят из одного ряда клеток. Лучевая паренхима функционирует как запасающая ткань.

Выделительные элементы во вторичной древесине встречаются редко. Причем чаще других присутствуют клетки с кристаллами оксалата кальция.

В отличие от вторичного луба сезонные изменения в древесине хорошо видны. Камбий начинает активно делиться весной, когда распускаются листья. В это время камбий образует в основном широкопросветные сосуды с не очень утолщенными стенками, которые необходимы растению для обеспечения развивающихся листьев водой и минеральными веществами. Когда листья заканчивают свой рост, деление камбиальных клеток замедляется, летом он продуцирует в основном механическую ткань и в меньшем количестве — толстостенные узкопросветные сосуды. Осенью деятельность камбия прекращается. Следующей весной на осеннюю древесину накладывается весенняя с широкопросветными трахеями. Структурные и химические различия в осенней и весенней древесине выражаются оптически — в различном преломлении света, поэтому мы видим границу между ними. В течение же вегетационного периода переход от весенней древесины к осенней происходит постепенно. В результате хорошо видны ежегодные зоны прироста в виде концентрических колец, которые называют годичными кольцами. Они характерны для деревьев умеренного климата, где выражена сезонность и камбий работает периодически. У растений влажных тропиков, где времена года почти не различаются по температуре и количеству осадков, годичные кольца не образуются (рис. 122).

а |

б |

Рис. 122. Годичные кольца:

а — схема; б — на спиле ствола

177

По числу годичных колец у основания ствола можно определить возраст дерева, а также погодные условия в определенный год его жизни. Дело в том, что в периоды с благоприятными условиями камбий функционирует активно и длительно. При этом образуются широкие годичные кольца. Если погода менее благоприятная, кольца получаются уже.

Иногда, при определенных погодных условиях, может происходить выпадение или удвоение годичных колец. Выпадение кольца может случиться в условиях холодной или засушливой весны и в начале лета. Тогда на прошлогоднюю осеннюю древесину камбий откладывает такую же — узкопросветные сосуды и механическую ткань. При этом граница между кольцами не заметна.

Удвоение кольца прироста происходит при двукратном за один сезон появлении листьев. В начале весны распускаются листья и камбий продуцирует весеннюю древесину. Затем листья погибают от засухи, заморозков или поедаются вредителями, а камбий в это время образует древесину по типу осенней. Позже, при наступлении благоприятных условий, деревья вновь покрываются листьями. Этому соответствует образование весенней древесины. Два кольца прироста в один сезон отличаются от обычных годичных колец: они более узкие и граница между ними выражена недостаточно резко. Часто при удвоении колец граница образует неполный круг.

По размещению сосудов внутри годичных колец древесину делят на два типа — кольцесосудистую и рассеянно-сосудистую. В кольцесосуди-

стой древесине сосуды весеннего и осеннего прироста резко различаются по диаметру: весенние сосуды во много раз шире осенних, где все элементы узкопросветны (дуб, липа, ясень). У деревьев с рассеяннососудистой древесиной сосуды в годичных кольцах расположены более равномерно, нет значительной разницы в диаметрах сосудов, хотя ранние трахеиды и более широкопросветны (береза, ольха, тополь) (рис. 123).

С возрастом проводящие элементы древесины утрачивают свою функцию и закупориваются тиллами, в которых откладываются запасные питательные вещества — крахмал, масла. Со временем оболочки тилл утолщаются, одревесневают, живое содержимое отмирает, а клетки заполняются различными консервирующими веществами наряду с лигнином клеточных оболочек: это эфирные масла, смолы, дубильные вещества (таннины) и др. Они слабо разлагаются грибами, чем препятствуют разрушению древесины. Тиллы могут образовываться рано. Например, у белой акации трахеи закупориваются тиллами уже к концу первого года жизни стебля. Однако чаще тиллообразование начинается гораздо позже. У некоторых деревьев (клен, вишня, береза) тиллы не образуются и сосуды после потери проводящей функции заполняются минеральными (углекислый кальций) или органическими

178

а |

б |

Рис. 123. Типы вторичной древесины по структуре годичных колец: а — кольцесосудистая; б — рассеянно-сосудистая

веществами. Со временем древесинная паренхима склерифицируется и отмирает.

Древесину многолетних деревьев делят на две части — заболонь и ядро. Заболонь — наружная более молодая функционирующая часть древесины. Она содержит много воды и имеет светлую окраску.

Более старую внутреннюю часть ствола, утратившую проводящую функцию, содержащую мало воды и часто имеющую темную окраску, называют ядром древесины. Окраска ядра разнообразна и характерна для определенного вида растений: у барбариса — желтая, у ольхи — оранжевая, у кипариса — красная, у тиса — темно-красная, у дуба — коричневая, у кампешевого дерева — синяя, у эбенового дерева — черная. Цвет ядровой древесины зависит от отлагающихся в ней веществ. Так, коричневый цвет ядра связан с окраской веществ, образующихся в результате окисления таннинов. Ядровая древесина используется для изготовления различных изделий.

У некоторых древесных пород (тополь, ива) старая древесина становится мягкой и легко разрушается грибами, в результате чего образуются дупла.

Древесина находит самое широкое применение. Причем при ее использовании учитываются анатомическое строение и химический состав. Для изготовления мебели и отделки помещений используют древесину, обладающую красивым цветом и рисунком, который созда-

179

ется на срезе лучей и годичных колец. Древесину дуба и акации, сосуды которой плотно закупориваются тиллами, используют для изготовления бочек под пиво и спирт. В качестве топлива наиболее калорийной является древесина, содержащая большое количество толстостенных клеток с одревесневшими стенками (дуб, бук). Древесина, бедная лигнином, но состоящая из тонкостенных элементов (осина, липа), хорошо поддается обработке. Кроме того, ее используют в целлюлоз- но-бумажной промышленности и для получения гидролизной глюкозы, а затем технического спирта. Из древесины получают ряд ценных веществ: метиловый спирт, уксусную кислоту, деготь, краски и др.

Сердцевина — это остаток первичной ткани в центре стебля. С возрастом ее клетки склерифицируются и запасающая функция сменяется опорной.

Строение стебля хвойных пород

Благодаря наличию камбия в стеблях хвойных, их вторичное строение сходно с двудольными. В частности, стебли хвойных при вторичном строении имеют те же части, что и древесных двудольных. Однако это сходство внешнее, в чем легко убедиться, рассматривая подробности их анатомического строения. К особенностям строения хвойных относятся, например, меньшее, чем у двудольных, разнообразие элементов вторичного луба и вторичной древесины, их строго радиальное расположение, более примитивное строение проводящих элементов.

При вторичном строении стебель хвойных покрыт сначала перидермой, которая достаточно быстро (через 4—5 лет) сменяется коркой, чаще чешуйчатой, реже кольчатой (кипарис, можжевельник). У некоторых представителей хвойных корка не образуется (пихта) (рис. 124).

Первичная кора — это, как и у двудольных, остаток первичных тканей. Она состоит из крупноклеточной паренхимы, которая может содержать хлоропласты. Механическая ткань в первичной коре, как правило, отсутствует. В то же время первичная кора содержит смоляные ходы.

Компонентами вторичного луба у хвойных являются проводящие, механические и паренхимные ткани (рис. 124). Транспорт ассимилятов осуществляют ситовидные трубки, расположенные правильными радиальными рядами. У них отсутствуют клетки-спутницы, функции которых, как отмечалось в разделе «Ткани», приняли на себя клетки паренхимы, названные клетками Страсбургера.

Паренхимные элементы представлены тяжевой и лучевой паренхимой. Тяжевая паренхима располагается между ситовидными трубками. Она выполняет запасающую функцию, откладывая крахмал и кристаллы оксалата кальция. Кроме того, ее клетки могут подвергаться склерификации, превращаясь в склереиды, которые часто располагаются

180