- •Министерство образования и науки Российской Федерации

- •Аннотация.

- •Технические характеристики парогенератора е-75-40к.

- •1. Составление расчетно-технологической схемы трактов парового котла. Выбор коэффициентов избытка воздуха.

- •2. Топливо и продукты горения.

- •3. Определение расчетного расхода топлива.

- •4. Выбор схемы топливосжигания.

- •5. Поверочный расчет топки.

- •5.1. Определение конструктивных размеров и характеристик топки.

- •5.2. Расчет теплообмена в топке.

- •6. Поверочный расчет фестона.

- •7. Определение тепловосприятий пароперегревателя, экономайзера, воздухоподогревателя и сведение теплового баланса парового котла.

- •8. Поверочно-конструкторский расчет пароперегревателя.

- •9. Поверочно-конструкторский расчет хвостовых поверхностей нагрева.

- •9.1. Расчет водного экономайзера.

- •9.2. Расчет воздухоподогревателя.

- •10.Пуск и останов котла.

- •10.1. Пуск парового котла.

- •10.2. Останов парового котла.

- •Список литературы.

5.2. Расчет теплообмена в топке.

Расчет

основан на приложении теории подобия

к топочным процессам. Расчетная формула

связывает безразмерную температуру

газов на выходе из топки

с критерием Больцмана

с критерием Больцмана

,

степенью черноты топки

,

степенью черноты топки и параметром

и параметром ,

учитывающим характер распределения

температур по высоте топки и зависящим

от относительного положения максимума

температур пламени, который определяется

типом горелок и схемой их размещения.

,

учитывающим характер распределения

температур по высоте топки и зависящим

от относительного положения максимума

температур пламени, который определяется

типом горелок и схемой их размещения.

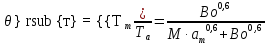

При расчете теплообмена используем в качестве исходной формулу:

где

– абсолютная температура газов на

выходе из топки;

– абсолютная температура газов на

выходе из топки;

–температура

газов, которая была бы при адиабатическом

сгорании топлива;

–температура

газов, которая была бы при адиабатическом

сгорании топлива;

–критерий

Больцмана, определяемый по формуле:

–критерий

Больцмана, определяемый по формуле:

Из

этих формул выводятся расчетные формулы

для определения температуры газов на

выходе из топки

или определения поверхности стен

топочной камеры.

или определения поверхности стен

топочной камеры.

Определяем

полезное тепловыделение в топке

и соответствующую ей адиабатическую

температуру горения

и соответствующую ей адиабатическую

температуру горения :

:

Где

количество тепла, вносимое в топку с

воздухом

,

определяем по формуле:

,

определяем по формуле:

где

– присос воздуха в пылесистему;

– присос воздуха в пылесистему;

–энтальпия

теоретического объема горячего воздуха,

поступающего в топку (определяем по

таблице 5 при

–энтальпия

теоретического объема горячего воздуха,

поступающего в топку (определяем по

таблице 5 при

°С);

°С);

–энтальпия

теоретического объема холодного воздуха

(определяем по таблице 5 при

–энтальпия

теоретического объема холодного воздуха

(определяем по таблице 5 при

°С).

°С).

Определяем тепловыделение в топке:

Полезное

тепловыделение в топке

соответствует энтальпии газов

соответствует энтальпии газов ,

которой они располагали бы при

адиабатическом сгорании топлива, т.е.

,

которой они располагали бы при

адиабатическом сгорании топлива, т.е. ,

по значению которой из таблицы 5 находим

адиабатическую температуру горения

,

по значению которой из таблицы 5 находим

адиабатическую температуру горения при

при .

.

Относительное положение максимума температур факела в топке определяют по формуле:

где

– относительный уровень расположения

горелок

– относительный уровень расположения

горелок (от пода топки) к общей высоте топки

(от пода топки) к общей высоте топки (от пода топки до середины выходного

окна из топки, т.е.

(от пода топки до середины выходного

окна из топки, т.е. );

); – поправка на отклонение максимума

температур от уровня горелок.

– поправка на отклонение максимума

температур от уровня горелок.

Следовательно:

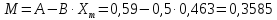

Параметр М, характеризующий температурное поле по высоте топки, определяем по формуле:

где

A

и B

– опытные коэффициенты, значение которых

принимаем при камерном сжигании каменного

угля равным

.

.

Степень

черноты топки

и критерий БольцманаBo

зависят от искомой температуры газов

на выходе из топки

и критерий БольцманаBo

зависят от искомой температуры газов

на выходе из топки

.

Для камерных топок при сжигании каменного

угля принимаем температуру

.

Для камерных топок при сжигании каменного

угля принимаем температуру в диапазоне

в диапазоне °С.

°С.

Принимаем

°С.

°С.

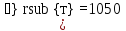

Среднюю суммарную теплоемкость продуктов сгорания определяем по формуле:

где

– энтальпия продуктов горения 1 кг

топлива для температуры газов

– энтальпия продуктов горения 1 кг

топлива для температуры газов °С (по таблице 5 при

°С (по таблице 5 при )

)

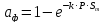

Степень черноты топки определяем по формуле:

где

– эффективная степень черноты факела.

– эффективная степень черноты факела.

При

камерном сжигании твердых топлив

основными излучающими компонентами

пламени являются трехатомные газы ( )

и взвешенные в них частицы золы, сажи и

кокса. В этом случае степень черноты

факела определяется по формуле:

)

и взвешенные в них частицы золы, сажи и

кокса. В этом случае степень черноты

факела определяется по формуле:

Суммарный коэффициент ослабления лучей топочной средой:

где

– коэффициент ослабления лучей топочной

средой (определяем по номограмме);

– коэффициент ослабления лучей топочной

средой (определяем по номограмме);

–коэффициент

ослабления лучей золовыми частицами

(определяем по номограмме);

–коэффициент

ослабления лучей золовыми частицами

(определяем по номограмме);

–массовая

концентрация золы в дымовых газах (по

таблице 4);

–массовая

концентрация золы в дымовых газах (по

таблице 4);

–коэффициент

ослабления лучей коксовыми частицами

(при сжигании каменного угля в камерной

топке);

–коэффициент

ослабления лучей коксовыми частицами

(при сжигании каменного угля в камерной

топке);

–безразмерные

величины, учитывающие влияние концентрации

коксовых частиц в факеле, которые зависят

от рода топлива и способа его сжигания,

принимаем

–безразмерные

величины, учитывающие влияние концентрации

коксовых частиц в факеле, которые зависят

от рода топлива и способа его сжигания,

принимаем

.

.

Следовательно:

Степень черноты факела:

Степень черноты топки:

Рассчитываем температуру газов на выходе из топки:

Т.к.

полученная температура газов на выходе

из топки

отличается не более, чем на 100 °С от

принятой ориентировочно

отличается не более, чем на 100 °С от

принятой ориентировочно ,

то полученную температуру

,

то полученную температуру °С принимаем за расчетную.

°С принимаем за расчетную.

Определяем количество тепла, переданное излучением в топке:

где

– энтальпия газов на выходе из топки

(определяем по таблице 5 при

– энтальпия газов на выходе из топки

(определяем по таблице 5 при °С и

°С и ).

).

Определяем тепловые нагрузки топочной камеры. Удельное тепловое напряжение объема топки:

не

превышает допустимого значения равного

не

превышает допустимого значения равного

.

.

Удельное тепловое напряжение сечения топки в области горелок:

где

– сечение топки.

– сечение топки.

Следовательно:

Найденное удельное тепловое напряжение сечения топки не превышает максимально допустимого.