- •Эволюционные изменения у первых растений, осваивавших сушу.

- •Этапы соматической эволюции у высших растений.

- •Высшие растения и гипотезы их происхождения.

- •Отдел Rhyniophyta. Роль в построении филогенетических систем.

- •Характеристика отдела Псилотовых.

- •Отдел Плауны: эволюция жизненного цикла плаунов.

- •Эволюционная характеристика классов Drepanophycopsida и Lycopodiopsida.

- •Порядок Lepidocapales: особенности строения, происхождения, развития, экология, геологическая роль, разнообразие.

- •Эволюционная характеристика классов Isoetopsida и Selaginellopsida.

- •Общая характеристика, принципы классификации, происхождение и филогения отдела Equisetophyta.

- •Класс Бовманитовые: особенности строения, экология, разообразие.

- •Порядки Каламострахиевых и Хвощей: сравнительная характеристика, экология, биология, жизненный цикл, разнообразие, роль в природе и жизни человека.

- •Мхи и гипотезы их происхождения.

- •Общая характеристика и классификация мхов.

- •Антоцеротовые мхи: общая характеристика, биология, экология, география, роль в филогенетических построениях.

- •Класс Печёночники: общая характеристика и классификация.

- •Порядки Андрэаевых и Сфагновых мхов.

- •Порядок Бриевые мхи.

- •Экологические группы мхов и проблемы их выделения.

- •Практическое значение и охрана мхов.

- •Группа Папоротникообразные и их “искуственность”.

- •Филогения папоротников: связи между классами.

- •Жизненные формы папоротников и их эволюция:

- •Папоротники: общая характеристика и просхождение.

- •Эволюция жизненного цикла папоротников.

- •Связь жизненных форм папоротника с условиями их местообитания.

- •Древнейшие представители папоротников: класс Кладоксилеевые, Зигоптерисовые, Ботриоптерисовые.

- •Прогимноспермы: своеобразние строение, значение для филогенетических построенией.

- •Ужовниковые папоротники: общая характеристика, филогенетические связи, эволюционное положение, биология, распространение, разнообразие.

- •Мараттиевые папоротники: общая характеристика, филогенетические связи, экология, распространение и многообразие.

- •Осмундовые папоротники.

- •Эволюционная характеристика схизейных папоротников.

- •Признаки эволюционной примитивности и продвинутости у папоротников. Многоножковые папоротники и их связи с другими подклассами внутри класса Polypodiopsida

- •Подкласс Hymenophyllidae: общая характеристика, филогенетические связи, экология, представленность в Сибири, ценотическая роль.

- •Разноспоровые полиподиевые папоротники: конвергентность разноспоровости.

- •Голосеменные: общая характеристика и эволюция жизненного цикла.

- •Филогения и классификация голосеменных.

- •Фруктификация голосеменных.

- •Возникновение побеговых голосеменных.

- •Мега и микроспорогенез у голосеменных: происхождение семяпочки.

- •Использование анатомо-морфологической структуры семян голосеменных в филогенетических построениях.

- •Положение саговниковых внутри отдела голосеменных и их происхождение.

- •Класс Гинковые: анатомо-морфологическая характеристика, особенности экологии, биология, география.

- •Положение Беннетитов внутри отдела голосеменных: их характеристика и значение в филогенетических построениях.

- •Положение Гнетовых внутри отдела Голосеменных: их характеристика, классификация, экология, биология.

- •Класс: Pinopsida – общая характеристика, происхождение, классификация, современное распространение по планете.

- •Эволюционная характеристика Magnoliophyta (покрытосеменные, цветковые), их таксономическое разделение.

- •Гипотезы о месте, времени, условиях происхождения покрытосеменных.

- •Псевдантная гипотеза происхождения цвета.

- •Эвантовая гипотеза происхождения цветка х.Халлира, критика и развитие.

- •Теломная гипотеза развития происхождения покрытосеменных.

- •Гипотеза происхождения покрытосеменных посредством гамогетеротопии с.В Мейен

- •Роль насекомых в происхождении покрытосеменных, зоофильные линии эволюции отдела.

- •Синдром Анемофилии у покрытосеменных.

- •Происхождение, разнообразие эволюции гинецея.

- •Андроцей у покрытосеменных: происхождение, многообразие, эволюционное развитие.

- •Эволюционные изменения структуры цветка двудольных покрытосеменных.

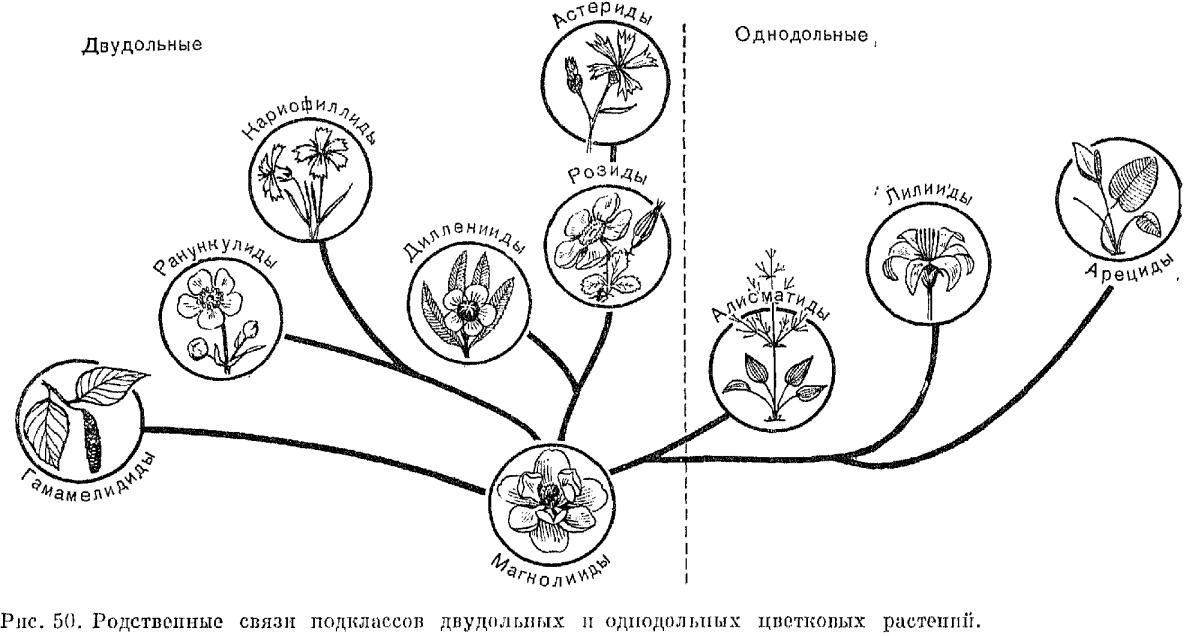

- •Филогенетические системы покрытосеменных р. Веттштейна, а.Энглера, х.Халлира, а.А. Гроссгейма, л.А. Тахтаджяна, их основопологающие принципы.

- •Подкласс Magnoliidae. Положение магнолиевых в различных филогенетических системах.

- •Подкласс Гамамелилиды: общая характеристика, филогенетические связи, эволюционное развитие, классификация, многообразие, распространение.

- •Подкласс Ранункулиды: общая характеристика, положение в филогенетических системах, классификация, разнообразие.

- •Подкласс Caryophyllidae, общая характеристика, филогенетические связи, энтомофильная и анемофильная линия эволюции, мнообразие экологических групп и жизненных форм, представленность в Сибири.

- •Подкласс Rosidae и его эволюционная характеристика.

- •Подкласс Dilleniidae: общая характеристика, филогенетические связи, эволюционное развитие, классификация, многообразие.

- •Порядок Lamiidae: общая характеристика, филогенетические связи, эволюционное развитие, многообразие, экология, представленность в Сибири.

- •Подкласс: Астериды: общая характеристка, положение в системе манглиофитов, биология, экология, разнообразие, география.

- •Порядок Норичникоцветных: общая характеристика, филогенетические связи, эволюционное развитие, многообразие, экология, разнообразие, география. У норичниковоцветных (scrophulariales)

- •Семейство Мараевые: общая характеристика, специфика положения в филогенетических системах.

- •Порядок Крапивоцветных: характеристика и специфика положения в филогенетических системах.

- •Эволюционная характеристика Бобовоцветных

- •Положение порядка Казуариноцветных в различных филогенетических системах.

- •Эволюционная характеристика Розоцветных, разнообразие, экология, происхождение.

- •Эволюционная характеристика apiales.

- •Верескоцветные: общая характеристика, филогенетические связи, приспособительная эволюция, распространение, экология.

- •Нимфейные и их роль в эволюции покрытосеменных.

- •Эволюционная характеристика порядка ивоцветных: проблемы филогенетических связей ивоцветных.

-

Эволюционные изменения структуры цветка двудольных покрытосеменных.

У двудольных растений цветки:

-

Круговые, полукруговые, ациклические

-

В круговых цветках число членов каждого кратно 5, редко 2, ещё реже 3

Также имеется анемофильная линия эволюции (Подкласс Hamamelididae)

Цветки обоеполые или однополые, циклические, безлепестные или вообще без околоцветника. Гинецей апокарпный или чаще синкарпный.

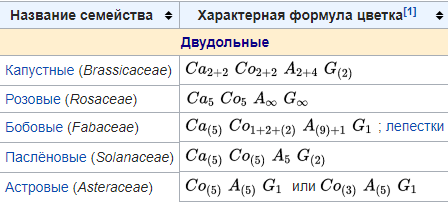

Рис.11 – формулы цветков двудольных

-

Филогенетические системы покрытосеменных р. Веттштейна, а.Энглера, х.Халлира, а.А. Гроссгейма, л.А. Тахтаджяна, их основопологающие принципы.

Выделяются две группы филогенетических систем покрытосеменных. Первая основывается на принципах псевдантовой гипотезы Веттштейна, в качестве исходной группы рассматриваются однопокровные. Вторая базируется на основе стробильной (эвантовой) гипотезы.

Филогенетическая система Веттштейна строится на принципе монофилетического происхождения цветковых. В качестве исходной группы автор принимал однопокровные (Monochlamidae). Среди них выделяет порядок (Casuarinales), группу порядков, основными из которых являются Fagales, Myricales, Juglandales, Urticales, вторую группу порядков (Proteales, Santalales) и условно еще несколько порядков, в числе ко- торых – Salicales, Piperales. Предками группы Monochlamidae Веттшейн считал представителей класса Gnetopsida (оболочкосеменные). От группы однопокровных, согласно ему, произошли раздельнолепестные двудольные (Rosales, Myrtales и др.), которые явились исходными формами для всех остальных двудольных и однодольных. От раздельнолепестных произошли более совершенные спайнолепестные двудольные (Primulales, Cucurbitales и т. д.). В качестве исходной группы для однодольных, относящихся к порядкам Helobiae и Liliiflorae, указывается Polycarpicae (многоплодниковые). От этих двух порядков однодольных произошли все остальные однодольные (Cyperales, Pandanales и др.).

Еще одна филогенетическая классификация, основывающаяся на псевдантовой гипотезе, была предложена А. Энглером. Самой примитивной группой, произошедшей от гнетовых, автор считает ветроопыляемые однодольные, беспокровные и однопокровные. От них, считает он, произошли однопокровные двудольные, с которыми автор связывает происхождение всех остальных двудольных. Эта система единственная, по которой однодольные стали первичной группой и дали начало двудольным. Система Энглера используется для размещения растений в коллекциях гербариев, поскольку детально разработана.

Большая часть филогенетических систем построены на основе стробильной гипотезы происхождения цветка и признания многоплодниковых (Magnoliales). Это самая примитивная, исходная гипотеза в филогенезе маг- нолиофитов. Первой стала система Ханса Халлира. Предками многоплодников, по мнению Халлира, были беннеттиты. Построена система в виде восходящих стволов. Выделяется два крупных ствола. Группа Protogenae – простейшие цветковые: порядки магнолиоцветные, перечноцветные, лютикоцветные, гамамелисоцветные (до аристолохоцветных и макоцветных). Халлир считал, что от этой группы произошли однодольные. Филогения однодольных не представлена в этой системе. Второй крупный ствол – Saxifragenae (настоящие двудольные) – от магнолиоцветных ведет к порядку розоцветных (важно семейство камнеломковые). Именно камнеломковые рассматриваются как родоначальники группы сережкоцветных (Amentaceae) с порядками, названными Веттштейном однопокровными, через редукцию околоцветника. Самыми высокоорганизованными двудольными считаются валериановые, жимолостные, сложноцветные. При построении своей системы Халлир обобщил и учел различные палеоботанические и ботанические данные.

Значительным шагом вперед на пути познания филогенеза магнолиофитов стала система русского систематика Гроссгейма. Это система построена в виде кругов. В первом – порядки с примитивным типом цветка и структурой вегетативных органов (большое и неопределенное количество частей цветка, апокарпный гинецей, отсутствие специализации). Во второй – цветок с установившейся структурой (пяти–, четырех– и трехчленные), вегетативные органы с более продвинутыми признаками. В третьем – вторично специализированно-упрощенные, отличающиеся специализацией к опылению: энтомофильные (уменьшается количество тычинок), анемофильные (редукция околоцвенника) и гидрофильные. Характерна наиболее высокая специализация вегетативных органов. Гроссгейм впервые высказал мысль о том, что группа Monochlamidae создана Веттштейном искусственно, имеет вторично упрощенные цветки в связи с высокой специализацией к ветроопылению. Генетически эти порядки не связаны между собой, они относятся к разным филогенетическим стволам. В данной системе класс однодольных разделен на два обособленных филогенетических ствола.

В большей степени современному уровню филогенеза магнолиофитов отвечает система, разработанная А.Л. Тахтаджяном. Автор стремился учесть все достижения в области ботанических наук и положил в основу классификации данные анатомии, морфологии, эмбриологии, карпологии, кариологии, биохимии, генетики, экологии растений, палеоботаники, фитогеографии и др. В системе А.Л. Тахтаджяна разукрупнены многие порядки, внесены коррективы в ранее сложившиеся представления о генетических связях между таксонами покрытосеменных, выделены подклассы. Самым примитивным порядком признан Magnoliales. Выделены порядки, являющиеся филогенетическими узлами в эволюции двудольных (Hamamelidales, Ranunculares, Violares, Saxifragales). Однодольные рассматриваются как единая группа, берущая начало от древних Magnoliales, и признается роль филогенетического узла в эволюции однодольных Liliales. На высшей ступени эволюции находятся Asterales, Lamiales, Orchidales и Poales.