- •Эволюционные изменения у первых растений, осваивавших сушу.

- •Этапы соматической эволюции у высших растений.

- •Высшие растения и гипотезы их происхождения.

- •Отдел Rhyniophyta. Роль в построении филогенетических систем.

- •Характеристика отдела Псилотовых.

- •Отдел Плауны: эволюция жизненного цикла плаунов.

- •Эволюционная характеристика классов Drepanophycopsida и Lycopodiopsida.

- •Порядок Lepidocapales: особенности строения, происхождения, развития, экология, геологическая роль, разнообразие.

- •Эволюционная характеристика классов Isoetopsida и Selaginellopsida.

- •Общая характеристика, принципы классификации, происхождение и филогения отдела Equisetophyta.

- •Класс Бовманитовые: особенности строения, экология, разообразие.

- •Порядки Каламострахиевых и Хвощей: сравнительная характеристика, экология, биология, жизненный цикл, разнообразие, роль в природе и жизни человека.

- •Мхи и гипотезы их происхождения.

- •Общая характеристика и классификация мхов.

- •Антоцеротовые мхи: общая характеристика, биология, экология, география, роль в филогенетических построениях.

- •Класс Печёночники: общая характеристика и классификация.

- •Порядки Андрэаевых и Сфагновых мхов.

- •Порядок Бриевые мхи.

- •Экологические группы мхов и проблемы их выделения.

- •Практическое значение и охрана мхов.

- •Группа Папоротникообразные и их “искуственность”.

- •Филогения папоротников: связи между классами.

- •Жизненные формы папоротников и их эволюция:

- •Папоротники: общая характеристика и просхождение.

- •Эволюция жизненного цикла папоротников.

- •Связь жизненных форм папоротника с условиями их местообитания.

- •Древнейшие представители папоротников: класс Кладоксилеевые, Зигоптерисовые, Ботриоптерисовые.

- •Прогимноспермы: своеобразние строение, значение для филогенетических построенией.

- •Ужовниковые папоротники: общая характеристика, филогенетические связи, эволюционное положение, биология, распространение, разнообразие.

- •Мараттиевые папоротники: общая характеристика, филогенетические связи, экология, распространение и многообразие.

- •Осмундовые папоротники.

- •Эволюционная характеристика схизейных папоротников.

- •Признаки эволюционной примитивности и продвинутости у папоротников. Многоножковые папоротники и их связи с другими подклассами внутри класса Polypodiopsida

- •Подкласс Hymenophyllidae: общая характеристика, филогенетические связи, экология, представленность в Сибири, ценотическая роль.

- •Разноспоровые полиподиевые папоротники: конвергентность разноспоровости.

- •Голосеменные: общая характеристика и эволюция жизненного цикла.

- •Филогения и классификация голосеменных.

- •Фруктификация голосеменных.

- •Возникновение побеговых голосеменных.

- •Мега и микроспорогенез у голосеменных: происхождение семяпочки.

- •Использование анатомо-морфологической структуры семян голосеменных в филогенетических построениях.

- •Положение саговниковых внутри отдела голосеменных и их происхождение.

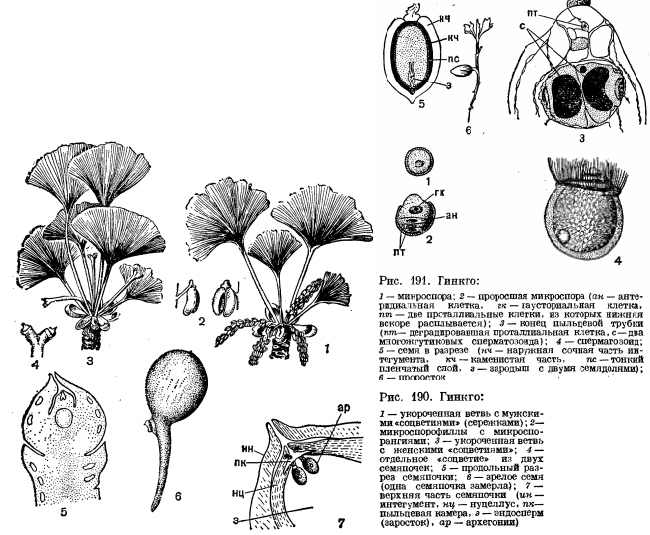

- •Класс Гинковые: анатомо-морфологическая характеристика, особенности экологии, биология, география.

- •Положение Беннетитов внутри отдела голосеменных: их характеристика и значение в филогенетических построениях.

- •Положение Гнетовых внутри отдела Голосеменных: их характеристика, классификация, экология, биология.

- •Класс: Pinopsida – общая характеристика, происхождение, классификация, современное распространение по планете.

- •Эволюционная характеристика Magnoliophyta (покрытосеменные, цветковые), их таксономическое разделение.

- •Гипотезы о месте, времени, условиях происхождения покрытосеменных.

- •Псевдантная гипотеза происхождения цвета.

- •Эвантовая гипотеза происхождения цветка х.Халлира, критика и развитие.

- •Теломная гипотеза развития происхождения покрытосеменных.

- •Гипотеза происхождения покрытосеменных посредством гамогетеротопии с.В Мейен

- •Роль насекомых в происхождении покрытосеменных, зоофильные линии эволюции отдела.

- •Синдром Анемофилии у покрытосеменных.

- •Происхождение, разнообразие эволюции гинецея.

- •Андроцей у покрытосеменных: происхождение, многообразие, эволюционное развитие.

- •Эволюционные изменения структуры цветка двудольных покрытосеменных.

- •Филогенетические системы покрытосеменных р. Веттштейна, а.Энглера, х.Халлира, а.А. Гроссгейма, л.А. Тахтаджяна, их основопологающие принципы.

- •Подкласс Magnoliidae. Положение магнолиевых в различных филогенетических системах.

- •Подкласс Гамамелилиды: общая характеристика, филогенетические связи, эволюционное развитие, классификация, многообразие, распространение.

- •Подкласс Ранункулиды: общая характеристика, положение в филогенетических системах, классификация, разнообразие.

- •Подкласс Caryophyllidae, общая характеристика, филогенетические связи, энтомофильная и анемофильная линия эволюции, мнообразие экологических групп и жизненных форм, представленность в Сибири.

- •Подкласс Rosidae и его эволюционная характеристика.

- •Подкласс Dilleniidae: общая характеристика, филогенетические связи, эволюционное развитие, классификация, многообразие.

- •Порядок Lamiidae: общая характеристика, филогенетические связи, эволюционное развитие, многообразие, экология, представленность в Сибири.

- •Подкласс: Астериды: общая характеристка, положение в системе манглиофитов, биология, экология, разнообразие, география.

- •Порядок Норичникоцветных: общая характеристика, филогенетические связи, эволюционное развитие, многообразие, экология, разнообразие, география. У норичниковоцветных (scrophulariales)

- •Семейство Мараевые: общая характеристика, специфика положения в филогенетических системах.

- •Порядок Крапивоцветных: характеристика и специфика положения в филогенетических системах.

- •Эволюционная характеристика Бобовоцветных

- •Положение порядка Казуариноцветных в различных филогенетических системах.

- •Эволюционная характеристика Розоцветных, разнообразие, экология, происхождение.

- •Эволюционная характеристика apiales.

- •Верескоцветные: общая характеристика, филогенетические связи, приспособительная эволюция, распространение, экология.

- •Нимфейные и их роль в эволюции покрытосеменных.

- •Эволюционная характеристика порядка ивоцветных: проблемы филогенетических связей ивоцветных.

-

Класс Гинковые: анатомо-морфологическая характеристика, особенности экологии, биология, география.

Класс Ginkgopsida. Платиспермическая линия эволюции. Включает несколько порядков.

Порядок Calamopityales.

-

Семена эллиптические в сечении.

-

В каждой половине интегумента проходит по одному пучку.

-

Нуцеллус срастается с интегументом почти на всю длину.

-

Вегетативные вайи сложноперистые.

-

Главный рахис вильчатый. Жилкование перышек веерное (как у археоптерисовых).

-

Стволики тонкие, эустелические.

-

По периферии сердцевины расположены несколько первичных пучков. Они, как и у археоптерисовых, делятся радиально, но уже наблюдается пазушное ветвление осей. К осевым пучкам примыкает вторичная древесина, сложенная трахеидами.

-

Кора спорганового типа, т.е. по ее периферии расположены короткие радиальные склеренхимные пластины, идущие вдоль ствола и изредка анастомозирующие. После первого дихотомического деления рахиса в каждом из ответвлений проходит V-образный пучок с несколькими протоксилемными тяжами. Далее рахисы ветвятся перисто.

-

В осях и черешках часто наблюдаются секреторные каналы.

Предполагалось, что каламопитиевые – предки лагеностомовых, но, возможно, обе группы возникли независимо от древних голосеменных с варьирующейся симметрией семени.

Порядок Callistophytales.

-

Каллистофитовые по стелярной организации сходны с каламопитиевыми.

-

Семена имеют свободный интегумент с полностью сформированным микропиле.

-

По строению семян сходны с пельтаспермовыми.

-

Строение и расположение синангиев напоминает мараттиевых.

-

Ствол плагиотропный, есть вторичная древесина.

-

Ветвление пазушное.

-

В стеблях, как у каламопитиевых, отмечены кора спорганового типа, секреторные каналы и полости.

-

Семена мелкие. Интегумент 3-слойный, уплощенный, с секреторными каналами.

-

Семяпочки выделяли пыльцеулавливающую секреторную каплю. Формы из среднего карбона несли по одному семени на нижней лопасти перышек. Формы из позднего карбона имели филлоспермы с модифицированными перышками, несшими большое число семян.

-

Синангии (на перышках) состояли из 5–9 спорангиев, сросшихся нижними частями.

-

Микрогаметофит такой же, как у современных хвойных. Сходство в строении и онтогенезе пыльцы и микроспорангия каллистофитовых и хвойных – один из примеров параллелизма в эволюции растений.

Порядок Peltaspermales.

-

Пельтасперовые схожи с каллистофитовыми, но отличаются от них тем, что семяносные листья преобразуются в кладоспермы, утрачивающие сходство с вегетативной листвой и приобретающие облик специализированных фертильных побегов.

-

Кладоспермы более примитивных родов сходны с вегетативными листьями типом рассечения. У более продвинутых родов кладоспермы чаще всего пельтатные (пельтоиды) или купуловидные. Семяносный диск венчает ножку и несет снизу семена, окружающие ее.

-

Семеносная пластинка может быть перистой с семенами, сидящими двумя рядами. Она может редуцироваться до купулы с единственным семенем (семейство ункомасиация). У семейства кардиолепидация края кладосперма в разной степени подвернуты вниз. При сильном подворачивании образуется почти закрытая капсула.

-

У мужских микроспорокладов редукция листовой пластинки шла гораздо быстрее.

-

Синангии древнейших пельтаспермовых расположены перисто.

-

У семейства ункомасиация сохраняется уплощенность пластинки, несущей спорангии. У остальных пельтаспермовых синангии сидят пучками у концов веточек, слегка сливаясь у основания.

-

Для пельтаспермовых характерны секреторные каналы, или полости, что объединяет их с каламопитиевыми, каллистофитовыми и гинкговыми.

-

Чаще всего листья перистые, с открытым жилкованием.

-

Характерна вильчатость рахиса.

-

Есть роды с цельными листьями и параллельным или веерным жилкованием.

-

В порядке выделяют четыре семейства: трихопитиация (кладоспермы сохраняют листоподобность, делятся перисто или перисто-дихотомически, семена прикрепляются субапикально к конечным долям); пельтаспермация (характерны пель- тоиды и кладоспермы); кардиолепидация (пельтатные капсулы почти замкнутые); ункомасиация (одиночные семена – в купуловидных вместилищах).

Порядок Ginkgoales. До настоящего времени сохранился один вид – гинкго двулопастной. Появился он около 200 млн лет назад. Это священное дерево высотой 30 м растет во многих парках, окружающих старинные храмы в Китае, Японии и Корее.

-

Пикноксильная линия эволюции; эустела.

-

Двудомное, листопадное растение.

-

Листья с дихотомическим жилкованием расположены на двух типах побегов: брахи– и ауксибластах.

-

Микростробилы сережковидные.

-

На микроспорофиллах образуется по два (до четырех) микроспорангия.

-

Зрелая пыльца 4-клеточная, с двумя проталлиальными клетками. Далее развитие мужского гаметофита гинкго продолжается после попадания пыльцы в пыльцевую камеру семяпочки, где при помощи гаустории гаметофит прикрепляется к стенке пыльцевой камеры. Развитие гаметофита завершается образованием двух сперматозоидов.

-

Макростробилы закладываются в пазухах листьев и несут по две семяпочки, из которых обычно одна образует семя. Оплодотворение у гинкго наступает через несколько месяцев после опыления, а окончательное развитие эмбрио заканчивается уже после опадения семян.