- •Эволюционные изменения у первых растений, осваивавших сушу.

- •Этапы соматической эволюции у высших растений.

- •Высшие растения и гипотезы их происхождения.

- •Отдел Rhyniophyta. Роль в построении филогенетических систем.

- •Характеристика отдела Псилотовых.

- •Отдел Плауны: эволюция жизненного цикла плаунов.

- •Эволюционная характеристика классов Drepanophycopsida и Lycopodiopsida.

- •Порядок Lepidocapales: особенности строения, происхождения, развития, экология, геологическая роль, разнообразие.

- •Эволюционная характеристика классов Isoetopsida и Selaginellopsida.

- •Общая характеристика, принципы классификации, происхождение и филогения отдела Equisetophyta.

- •Класс Бовманитовые: особенности строения, экология, разообразие.

- •Порядки Каламострахиевых и Хвощей: сравнительная характеристика, экология, биология, жизненный цикл, разнообразие, роль в природе и жизни человека.

- •Мхи и гипотезы их происхождения.

- •Общая характеристика и классификация мхов.

- •Антоцеротовые мхи: общая характеристика, биология, экология, география, роль в филогенетических построениях.

- •Класс Печёночники: общая характеристика и классификация.

- •Порядки Андрэаевых и Сфагновых мхов.

- •Порядок Бриевые мхи.

- •Экологические группы мхов и проблемы их выделения.

- •Практическое значение и охрана мхов.

- •Группа Папоротникообразные и их “искуственность”.

- •Филогения папоротников: связи между классами.

- •Жизненные формы папоротников и их эволюция:

- •Папоротники: общая характеристика и просхождение.

- •Эволюция жизненного цикла папоротников.

- •Связь жизненных форм папоротника с условиями их местообитания.

- •Древнейшие представители папоротников: класс Кладоксилеевые, Зигоптерисовые, Ботриоптерисовые.

- •Прогимноспермы: своеобразние строение, значение для филогенетических построенией.

- •Ужовниковые папоротники: общая характеристика, филогенетические связи, эволюционное положение, биология, распространение, разнообразие.

- •Мараттиевые папоротники: общая характеристика, филогенетические связи, экология, распространение и многообразие.

- •Осмундовые папоротники.

- •Эволюционная характеристика схизейных папоротников.

- •Признаки эволюционной примитивности и продвинутости у папоротников. Многоножковые папоротники и их связи с другими подклассами внутри класса Polypodiopsida

- •Подкласс Hymenophyllidae: общая характеристика, филогенетические связи, экология, представленность в Сибири, ценотическая роль.

- •Разноспоровые полиподиевые папоротники: конвергентность разноспоровости.

- •Голосеменные: общая характеристика и эволюция жизненного цикла.

- •Филогения и классификация голосеменных.

- •Фруктификация голосеменных.

- •Возникновение побеговых голосеменных.

- •Мега и микроспорогенез у голосеменных: происхождение семяпочки.

- •Использование анатомо-морфологической структуры семян голосеменных в филогенетических построениях.

- •Положение саговниковых внутри отдела голосеменных и их происхождение.

- •Класс Гинковые: анатомо-морфологическая характеристика, особенности экологии, биология, география.

- •Положение Беннетитов внутри отдела голосеменных: их характеристика и значение в филогенетических построениях.

- •Положение Гнетовых внутри отдела Голосеменных: их характеристика, классификация, экология, биология.

- •Класс: Pinopsida – общая характеристика, происхождение, классификация, современное распространение по планете.

- •Эволюционная характеристика Magnoliophyta (покрытосеменные, цветковые), их таксономическое разделение.

- •Гипотезы о месте, времени, условиях происхождения покрытосеменных.

- •Псевдантная гипотеза происхождения цвета.

- •Эвантовая гипотеза происхождения цветка х.Халлира, критика и развитие.

- •Теломная гипотеза развития происхождения покрытосеменных.

- •Гипотеза происхождения покрытосеменных посредством гамогетеротопии с.В Мейен

- •Роль насекомых в происхождении покрытосеменных, зоофильные линии эволюции отдела.

- •Синдром Анемофилии у покрытосеменных.

- •Происхождение, разнообразие эволюции гинецея.

- •Андроцей у покрытосеменных: происхождение, многообразие, эволюционное развитие.

- •Эволюционные изменения структуры цветка двудольных покрытосеменных.

- •Филогенетические системы покрытосеменных р. Веттштейна, а.Энглера, х.Халлира, а.А. Гроссгейма, л.А. Тахтаджяна, их основопологающие принципы.

- •Подкласс Magnoliidae. Положение магнолиевых в различных филогенетических системах.

- •Подкласс Гамамелилиды: общая характеристика, филогенетические связи, эволюционное развитие, классификация, многообразие, распространение.

- •Подкласс Ранункулиды: общая характеристика, положение в филогенетических системах, классификация, разнообразие.

- •Подкласс Caryophyllidae, общая характеристика, филогенетические связи, энтомофильная и анемофильная линия эволюции, мнообразие экологических групп и жизненных форм, представленность в Сибири.

- •Подкласс Rosidae и его эволюционная характеристика.

- •Подкласс Dilleniidae: общая характеристика, филогенетические связи, эволюционное развитие, классификация, многообразие.

- •Порядок Lamiidae: общая характеристика, филогенетические связи, эволюционное развитие, многообразие, экология, представленность в Сибири.

- •Подкласс: Астериды: общая характеристка, положение в системе манглиофитов, биология, экология, разнообразие, география.

- •Порядок Норичникоцветных: общая характеристика, филогенетические связи, эволюционное развитие, многообразие, экология, разнообразие, география. У норичниковоцветных (scrophulariales)

- •Семейство Мараевые: общая характеристика, специфика положения в филогенетических системах.

- •Порядок Крапивоцветных: характеристика и специфика положения в филогенетических системах.

- •Эволюционная характеристика Бобовоцветных

- •Положение порядка Казуариноцветных в различных филогенетических системах.

- •Эволюционная характеристика Розоцветных, разнообразие, экология, происхождение.

- •Эволюционная характеристика apiales.

- •Верескоцветные: общая характеристика, филогенетические связи, приспособительная эволюция, распространение, экология.

- •Нимфейные и их роль в эволюции покрытосеменных.

- •Эволюционная характеристика порядка ивоцветных: проблемы филогенетических связей ивоцветных.

-

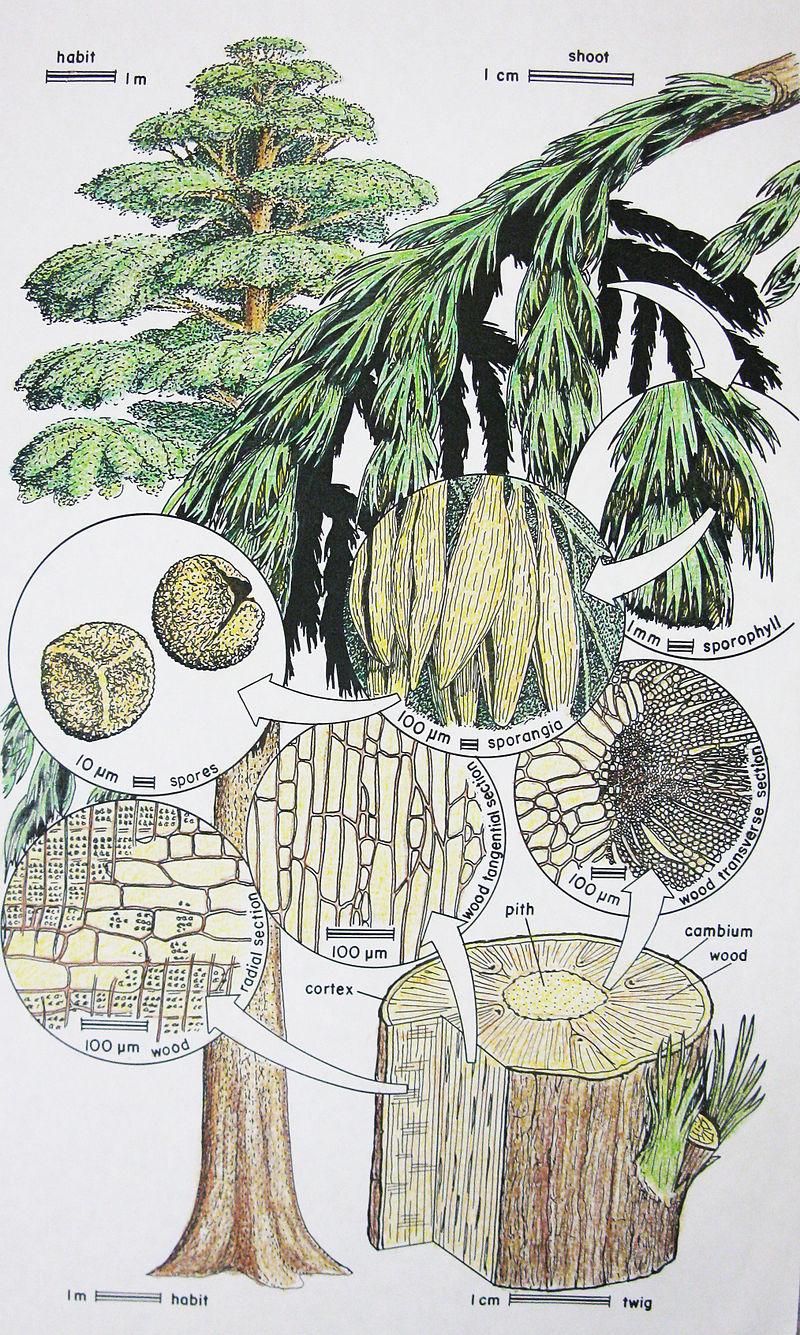

Прогимноспермы: своеобразние строение, значение для филогенетических построенией.

ПРОГИМНОСПЕРМЫ (Progymnospermophyta), вымершие девонские древесные растения. В девонских отложениях издавна были известны остатки крупных окаменелых стволов типа калликсилон Callixyon с годичными кольцами роста, по анатомической структуре сходных со стволами хвойных деревьев.

Это сходство выражалось в развитии плотной древесины с окаймленными порами на стенках проводящих элементов — трахеид. Никто не сомневался в том, что эти стволы принадлежат голосеменным.

Их долгое время считали остатками древних хвойных или кордаитов. Вместе с ними были встречены листовидные органы со спорангиями, относимые к роду археоптерис (Archaeopteris), по обилию которых средне — позднедевонскую флору нередко называли архиоптериевой. В систематическом отношении археоптерис сближали с древнейшими папоротниками.

Лишь в 1860-х гг. пришлось признать, что весьма прогрессивная в эволюционном отношении анатомия стебля может сочетаться с очень примитивным строением боковых органов, немноги

м отличающихся от побегов псилофитов. Это своеобразное сочетание и послужило основанием для выделения новой группы прогимноспермов (праголосеменных).

Сейчас известны две группы прогимноспермов — аневрофиты и археоптериды. Вместо настоящих листьев у них развивались уплощенные теломы — вильчатые безлистные веточки. Однако у археоптерид они уже более листовидные, чем у псилофитов. Спорангии располагались парами на коротких ножках и производили споры одного или двух типов (причем мегаспорангии с немногочисленными мегаспорами морфологически почти не отличались от микроспорангиев с большим количеством микроспор; известны случаи развития мега- и микроспор в одном спорангии). Таким образом, прогимноспермы, несмотря на весьма прогрессивное строение проводящей системы, были еще споровыми растениями, но предположительно находились на пути к формированию семян. Первые семенные растения, несомненно, уже существовали одновременно с прогимноспермами. Найденные в девонских отложениях отдельные семена примитивного строения имели покров из несросшихся вильчатых веточек, напоминающих таковые у археоптериса. Еще предстоит выяснить, каким растениям принадлежали эти семена — наиболее эволюционно продвинутым древесным прогимноспермам или не столь заметным травянистым растениям со сходным строением вегетативных побегов.

Рис.

5 Реконструкция: Archaeopteris

macilenta (поздний

девон)

-

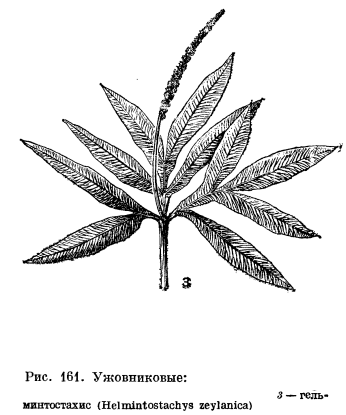

Ужовниковые папоротники: общая характеристика, филогенетические связи, эволюционное положение, биология, распространение, разнообразие.

Ужовниковые – Ophioglossopsida – своеобразная группа современных растений относится к проголосеменным папоротникам, мало похожих на папоротники. Произошли, очевидно, от равноспоровых аневрофитопсид в палеозое. Есть три современных рода и более 80 видов. Основные особенности:

-

Многолетние травянистые растения, как правило, небольших размеров. Представлены эпифиты.

-

Спорофиты не имеют механических тканей, мясистые.

-

Синтелом, корневищеподобный, укороченный, имеет проводящую систему сифоностелического или диктиостелического типов.

-

Ксилема экзархная или эндархная.

-

Некоторые виды способны к вторичному росту (остаточному) и во вторичной ксилеме; имеют лучи.

-

Трахеиды – окаймленнопоровые с торусом, как у голосеменных.

-

Равноспоровые эуспорангиатные растения.

-

Спорангии содержат 1500–15000 спор.

-

Вайи в эмбриональном состоянии не свернуты улиткой.

-

Гаметофиты мясистые, цилиндрические, ветвящиеся, многолетние, обычно подземные; эндомикосимбионты.

Представители:

Род ужовник (Ophioglossum) – 45 видов, большинство в тропиках, нередко эпифиты.

Род ботрихиум (Botrychium) – 35 видов, расположен по всей планете, от ужовника отчитается рассеченной стерильной частью листа и ветвистоспороносной частью.

Род Helmintostachys – 1 вид, распростанён в Индии – Восточной Австралии.

Эволюция:

Несомненно, ужовниковые очень древняя группа растений. Об этом свидетельствует строение заростка, сходного с заростком псилотовых, и наличие в стеблях вторичного утолщения, что свойственно лишь древним папоротникам. Расчленение на спороносную и бесплодную часть, имелось у древних Archaepteridales.