- •В.А. Петров, а.В. Посохова методы измерения и гигиеническая оценка некоторых физических факторов среды обитания человека

- •Общие положения

- •1. Основные методические регламенты реализации образовательных программ по теме учебно-методического пособия

- •2) Ситуационные задачи по расчету и оценке эффективной температуры (эт) или эквивалентно-эффективной температуры (ээт) с помощью номограммы.

- •2. Некоторые термины, понятия, определения

- •3. Основы терморегуляции организма человека

- •Температуры воздуха

- •4. Основные последствия воздействия неблагоприятных метеорологических и микроклиматических факторов воздушной среды и их профилактика

- •4.1. Перегревание организма

- •Степени перегревания организма

- •Температуры, зарегистрированной при поступлении в больницу

- •Массы тела человека нормальной массы

- •Некоторые признаки, характеризующие периоды (стадии) тепловой адаптации человека к высокой тепловой нагрузке

- •4.2. Охлаждение организма

- •4.3. Прогнозирование состояния здоровья людей в зависимости от температуры наружного воздуха

- •Поправка коэффициента рк значению температуры воздуха

- •5. Методы измерения температуры воздуха и оценки температурных условий

- •5.2. Изучение температурных условий

- •Результаты изучения температурных условий в учебной аудитории

- •6. Гигиеническое значение, методы измерения и оценки влажности воздуха

- •6.1. Гигиеническое значение и оценка влажности воздуха

- •Максимальное напряжение водяных паров при разных температурах воздуха,

- •Максимальное напряжение водяных паров надо льдом при температурах ниже 0о,

- •6.2. Измерение влажности воздуха

- •Величины психрометрических коэффициентов а в зависимости от скорости движения воздуха

- •(При скорости движения воздуха 0,2 м/с)

- •7. Гигиеническое значение, методы измерения и оценки направления и скорости движения воздуха

- •7.1. Гигиеническое значение движения воздуха

- •7.2. Приборы для определения направления и скорости движения воздуха

- •Скорость движения воздуха (при условии скорости менее 1 м/с) с учетом поправок на температуру воздуха при определении с помощью кататермометра

- •Скорость движения воздуха (при условии скорости более 1 м/с) при определении с помощью кататермометра

- •Шкала скорости движения воздуха в баллах

- •8. Гигиеническое значение, методы измерения и оценки теплового (инфракрасного) излучения

- •8.1. Гигиеническое значение теплового (инфракрасного) излучения

- •Соотношение прямой и рассеянной солнечной радиации, %

- •Пределы переносимости человеком тепловой радиации

- •8.2. Приборы для измерения и методы оценки лучистой энергии

- •Относительная степень черноты некоторых материалов, в долях единицы

- •9. Методы комплексной оценки метеорологических условий и микроклимата помещений различного назначения

- •9.1. Методы комплексной оценки метеорологических условий и микроклимата при положительных температурах

- •Различные сочетания температуры, влажности и подвижности воздуха, соответствующие эффективной температуре 18,8

- •Результирующей температур по основной шкале

- •Результирующей температур по нормальной шкале

- •9.2. Методы комплексной оценки метеорологических условий и микроклимата при отрицательных температурах

- •Вспомогательная таблица для определения теплового самочувствия (условной температуры) методом, рекомендуемым для населения

- •Ветрохолодовой индекс (вхи)

- •10. Методы физиолого-гигиенической оценки теплового состояния организма человека

- •Тепловое самочувствие военнослужащих до и после проведения коррекции рационов питания с целью повышения резистентности организма к холодовому воздействию

- •Потери воды организмом человека потоотделением (г/ч) при различных температурах и относительной влажности воздуха

- •11. Физиолого-гигиеническая оценка атмосферного давления

- •11.1. Общие гигиенические аспекты значения атмосферного давления

- •Характеристика форм декомпрессионной болезни по тяжести заболевания

- •Зоны высоты над уровнем моря в зависимости от реакции организма человека

- •11.2. Единицы измерения и приборы для измерения атмосферного давления

- •Единицы измерения атмосферного давления

- •Соотношение единиц измерения барометрического давления

- •Приборы для измерения атмосферного давления.

- •12. Гигиеническое значение, методы измерения интенсивности ультрафиолетового излучения и выбор доз искусственного облучения

- •12.1. Гигиеническое значение ультрафиолетовой радиации

- •12.2. Методы определения интенсивности ультрафиолетовой радиации и ее биодозы при профилактическом и лечебном облучении

- •Основные характеристики приборов серии «Аргус»

- •Время получения одной биодозы от различных источников излучения

- •12.3. Применение искусственных источников коротковолнового ультрафиолетового излучения для обеззараживания объектов внешней среды

- •13. Аэроионизация; ее гигиеническое значение и методы измерения

- •14. Приборы для измерения показателей метеорологических и микроклиматических условий с совмещенными функциями

- •Режимы работы прибора ивтм -7

- •Требования к измерительным приборам

- •15. Нормирование некоторых физических факторов среды обитания в различных условиях жизнедеятельности человека

- •Характеристика отдельных категорий работ

- •Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела

- •Критерии допустимого теплового состояния человека (верхняя граница)*

- •Критерии допустимого теплового состояния человека (нижняя граница)*

- •Критерии предельно допустимого теплового состояния человека (верхняя граница)* для продолжительности не более трех часов за рабочую смену

- •Критерии предельно допустимого теплового состояния человека (верхняя граница)* для продолжительности не более одного часа за рабочую смену

- •Допустимая продолжительность пребывания работающих в охлаждающей среде при теплоизоляции одежды 1 кло*

- •Гигиенические требования к теплозащитным показателям

- •(Суммарное тепловое сопротивление) головных уборов, рукавиц и обуви

- •Применительно к метеорологическим условиям различных климатических регионов

- •(Физическая работа категории iIа, время непрерывного пребывания на холоде – 2 часа)

- •Значения тнс-индекса (оС), характеризующие микроклимат как допустимый в теплый период года при соответствующей регламентации продолжительности пребывания

- •Рекомендуемые величины интегрального показателя тепловой нагрузки среды

- •Классы условий труда по показателям микроклимата для рабочих помещений

- •Охлаждающим микроклиматом

- •Классы условий труда по показателю температуры воздуха, °с (нижняя граница), для открытых территорий в зимний период года применительно к категории работ Iб

- •Классы условий труда по показателю температуры воздуха, °с (нижняя граница), для открытых территорий в зимний период года применительно к категории работ iIа—iIб

- •Классы условий труда по показателю температуры воздуха, °с (нижняя граница) для неотапливаемых помещений применительно к категории работ Iб

- •Классы условий труда по показателю температуры воздуха, °с (нижняя граница) для неотапливаемых помещений применительно к категории работ Па—Пб

- •Взаимосвязь между средневзвешенной температуры кожи человека, его физиологическим состоянием и типом погоды и оценка типов погоды для отдыха, лечения и туризма

- •Характеристика классов погоды момента при положительной температуре воздуха

- •Характеристика классов погоды момента при отрицательной температуре воздуха

- •Физиолого-климатическая типизация погод теплого времени года

- •Журнал регистрации сведений о погодных условиях в______________

- •Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях жилых зданий

- •Гигиенические требования к параметрам микроклимата основных помещений закрытых плавательных бассейнов

- •Уровни уф-а излучения (400-315 нм)

- •2.2.4. Гигиена труда. Физические факторы

- •2. Нормируемые показатели аэроионного состава воздуха

- •3. Требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха

- •4. Требования к способам и средствам нормализации аэроионного состава воздуха

- •Термины и определения

- •Библиографические данные

- •Классификация условий труда по аэроионному составу воздуха

- •16. Ситуационные задачи

- •16.1. Ситуационные задачи по расчету прогноза состояния здоровья людей в зависимости от температуры наружного воздуха

- •16.2. Ситуационные задачи по расчету количества ламп – источников ультрафиолетового излучения для дезинфекции воздуха

- •Ультрафиолетового облучения с помощью биодозиметра

- •16.4. Ситуационные задачи по определению количества эритемных ламп – источников ультрафиолетового излучения для облучательных установок

- •16.5. Ситуационные задачи по определению регламентов облучения ультрафиолетовым излучением в фотариях

- •17. Литература, нормативные и методические материалы

- •17.1. Библиография

- •17.2. Нормативные и методические документы

- •Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений: СанПиН 2.2.4.1294-03

- •Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров: СанПиН 2.1.3.1375-03.

- •Психрометрическая будка (будка Вильде) с закрытой психрометрической цинковой клеткой

- •Психрометрическая будка (будка Вильде, английская будка)

- •Вспомогательная величина а при определении средней радиационной температуры табличным методом в.В. Шиба

- •Вспомогательная величина в при определении средней радиационной температуры табличным методом в.В. Шиба

- •Нормальная шкала эффективных температур

3. Основы терморегуляции организма человека

Сложная система терморегуляции организма человека обеспечивает поддержание теплового равновесия внутренних тканей и органов в пределах ограниченного диапазона их температуры, в среднем около 37оС, при физиологическом пределе колебаний этой температуры около 1,5оС. Изменение температуры крови и внутренних органов на 2-2,5оС от среднего уровня сопровождается нарушением физиологических функций. Температура тела человека выше 43оС практически не совместима с жизнью. Возможность осуществления нормальных физиологических функций в узком диапазоне температур определяет значение терморегуляции для поддержания жизни человека.

Для обеспечения стабильной температуры тела количество тепла, получаемое телом, должно равняться отдаваемому им количеству тепла во внешнюю среду. То есть, теплообмен должен в комфортных условиях соответствовать уравнению теплового баланса, в котором учтены главные факторы, оказывающие влияние на изменение содержания тепла в организме человека (A.Gagge, 1936;C.Winslowetal., 1936):

Q=MCR–E, где (1)

Q– тепловая нагрузка на организм;

М– метаболическое тепло, составляющее от 67-75% от уровня энергозатрат;

С– конвекционный теплообмен организма и окружающего воздуха;

R– лучистый теплообмен организма с окружающей средой;

Е– отдача тепла организма с испаряемым потом.

По данному уравнению тепловая нагрузка определяется уровнем метаболизма, интенсивностью потоотделения и метеорологическими и микроклиматическими условиями, от которых в свою очередь зависят характер и степень функциональных сдвигов, предпатологических и патологических изменений в организме.

Тепловой комфорт организма в обычных условиях соответствует нулевому значению Q. Положительная тепловая нагрузка (+Q) приводит к развитию теплового напряжения. Физиологическим пределом накопления тепла в организме является 600кДж. Отрицательная нагрузка (-Q) ведет к охлаждению и переохлаждению организма. Теплоотдача свыше 5000кДжприводит к замерзанию организма.

Терморегуляция организма осуществляется рефлекторными механизмами. Большую роль в процессе терморегуляции играют терморецепторы, передающие информацию об изменениях температуры среды в центр терморегуляции, представляющий собой сложную систему (спинной мозг – гипоталамус - кора головного мозга). Именно функциональная взаимосвязь терморецепторов с центральными регуляторными механизмами обеспечивает возможность приспособления организма человека к изменяющимся тепловым характеристикам внешней среды.

Терморегуляция организма осуществляется уравновешиванием теплопродукции и теплоотдачи. Теплопродукция предполагает так называемую химическую терморегуляцию, теплоотдача –физическую терморегуляцию.

Теплопродукция (химическая теплорегуляция)включает следующие компоненты:

работа, производимая для поддержания структурной целостности и жизнедеятельности организма;

работа сокращения поперечнополосатых и гладких мышц;

работа по перемещению ионов против градиента их концентраций в клеточной мембране, необходимая для сохранения возбудимости клеток;

работа синтеза различных органических соединений, связанная с постоянным обновлением клеточных структур, образованием секретов, гормонов, ферментов и т. д.

Все указанные виды работы, составляющие химическую терморегуляцию, совершаются за счет химической энергии гидролиза макроэргических соединений, синтез которых происходит за счет свободной энергии ингредиентов пищи, расщепляющихся в процессе обмена веществ (метаболизма). При этом около 40% энергии переходит в тепло и рассеивается в тканях.

Значение химической терморегуляции наглядно демонстрирует уровень основного обмена в зависимости от температуры воздуха (рисунок 1). Как видно из рисунка, теплопродукция не меняется при температуре воздуха 15-25оС, повышается при снижении ниже 15оС и уменьшается при подъеме до 25-35оС. При увеличении температуры воздуха выше 35оС отмечается вторичное возрастание основного обмена, свидетельствующее о нарушении химической терморегуляции. При оценке химической терморегуляции следует учитывать, что в динамику теплопродукции за счет основного обмена могут быть внесены значительные коррективы за счет интенсивности мышечной работы, состояния приспособительных возможностей организма и т. д. В частности, при мышечной работе теплопродукция организма может возрастать в 5-10 раз и более.

Рис. 1. Основной обмен при различных температурах воздуха

Теплоотдача (физическая терморегуляция)представляет собой совокупность следующих механизмов:

теплопроведение – прямое проведение тепла через ткани, соответственно их теплопроводности;

кондукция – непосредственная передача тепла предметам и поверхностям, с которыми контактирует тело человека;

конвекция – перенос тепла движущимся у поверхности тела воздухом;

радиация – инфракрасное излучение тела (может быть и приток тепла за счет радиации от нагретых поверхностей к телу человека);

испарение воды (пота) с поверхности тела и слизистых оболочек дыхательных путей.

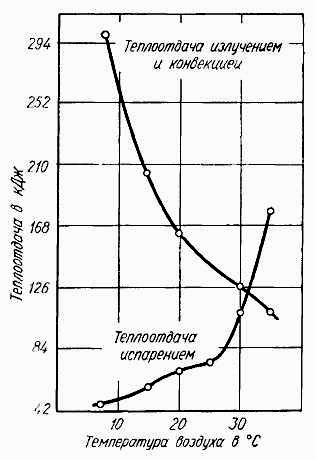

При температуре воздуха 20оС теплоотдача проведением и конвекцией составляет примерно 31%, радиацией – 44%, испарением пота – 21 %. Остальное тепло может поглощаться пищей и водой, поступающей в организм, за счет различий в температуре. При изменениях температуры окружающей среды и различных её сочетаниях с другими факторами (влажность, скорость движения воздуха, лучистое тепло) указанное соотношение путей теплоотдачи может меняться в значительных пределах. Так, например, при повышенных температурах воздуха ведущим, а зачастую единственным путем теплоотдачи, является испарение пота (рисунок 2).

Важнейшим механизмом теплоотдачи является вазомоторная реакция. Благодаря понижению тонуса сосудов кровоток в коже человека может возрасти от 1 до 100 мл/минна 100см2ткани. Теплоотдача при этом увеличивается за счет повышения теплопроводности кожи и усиленного переноса тепла кровью от глубоко расположенных тканей к поверхности тела. Сужение сосудов кожи соответственно уменьшает теплоотдачу.

Особенности терморегуляции организма при различных температурах воздуха и характер влияния на неё других метеорологических и микроклиматических факторов представлены в соответствующих разделах пособия.

Так как количество тепла, получаемого или отдаваемого организмом, изменяется в широких пределах в зависимости от энерготрат и теплового состояния окружающей среды, то терморегуляторная система организма должна быть весьма гибкой и эффективной. На экстремальные тепловые или холодовые воздействия организм отвечает напряжением терморегуляторных механизмов, а при дальнейшем нарастании теплового или холодового стресса патологическими реакциями и поражениями.

Рис. 2. Изменение интенсивности теплоотдачи различными способами при изменении