uch_posobie_2014_ver_11

.pdf

тенциал д, что способствует поддержанию VT1 в режиме отсечки. Левая об-

кладка конденсатора С соединена с коллектором VT1, правая – с базой от-

крытого транзистора VT2, имеющей нулевой потенциал, поэтому напряжение на конденсаторе С практически равно ЕК.

Рис. 10.9

При подаче на вход схемы (т. е. в базу транзистора VT1) положительного импульса с амплитудой, превышающей имевшийся в этой точке отрица-

тельный потенциал д, транзистор VT1 начинает открываться. Потенциал его коллектора снижается из-за падения напряжения на RК1, вызванного по-

явившимся коллекторным током IК1. Соответственно, снижается напряжение на левой обкладке конденсатора. Однако напряжение на конденсаторе мгновенно измениться не может, поэтому потенциал правой обкладки становится отрицательным, что вызывает частичное закрывание транзистора VT2. В ре-

зультате закрывания VT2 потенциал его коллектора растет и делитель оказывается включенным уже не между нулем и минусом, а между плюсом и минусом. Потенциал базы транзистора VT1 становится устойчиво положитель-

ным (и по окончании импульса запуска), поэтому транзистор VT1 открывается сильнее.

101

В результате в схеме возникает лавинообразный процесс, результатом которого является полное открывание VT1 и полное закрывание VT2.

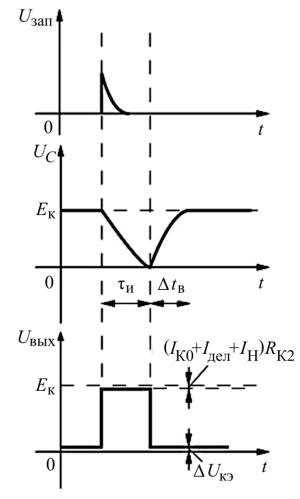

Начинается формирование импульса, амплитуда которого равна

потенциалу коллектора VT2, пример-

но равному ЕК (точнее, Uвых = ЕК –

(IК0 + + Iдел + Iн)RК2, где IК0 – ток неосновных носителей заряда в тран-

зисторе, Iдел – ток через делитель

RБ' 1 – RБ''1 , Iн – ток нагрузки). Одно-

временно начинает перезаряжаться конденсатор, который стремится поменять свою полярность на противоположную (теперь его левая обкладка соединена с коллектором открытого

транзистора VT1, т. е. практически с нулем, а правая – с базой закрытого транзистора VT2). Перезаряд идет по трассе RБ2–С–открытый VT1, посто-

янная времени τ = СRБ2. Когда в процессе перезаряда напряжение на конденсаторе доходит до нуля, на базу

VT2 перестает подаваться запирающее транзистор отрицательное напряжение и транзистор VT2 открывается. Импульс заканчивается, схема самопроизвольно переходит в устойчивое состояние в результате нового лавинообразного процесса, в ходе которого VT2 полностью открывается, а VT1 полностью закрывается. Длительность импульса, формируемого транзисторным ЖМВ,

составляет τи = 0,7СRБ2. Амплитуда импульса примерно равна ЕК, точнее,

она равна Uвых = ЕК – (IК0 + Iдел + Iн)RК2 – UКЭ нас. При увеличении нагрузки генератора и росте Iн амплитуда импульсов уменьшается.

102

По окончании импульса процессы в ЖМВ продолжаются. Конденсатор был разряжен, и его заряд происходит по трассе RК1–С–открытый VT2 за время 2,3RК1С. Тот факт, что потенциал коллектора VT1 не сразу после за-

крытия транзистора принимает значение ≈ ЕК, в ЖМВ не является недостатком, так как выходной сигнал снимается с коллектора другого транзистора.

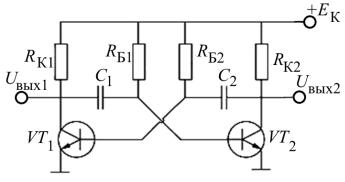

10.5. Транзисторный автоколебательный мультивибратор

Схема АМВ на транзисторах приведена на рис. 10.11. Генератор имеет два неустойчивых состояния, которые приходят на смену друг другу в результате внутренних процессов, поэтому в АМВ отсутствуют источник отрицательного смещения и резистивные делители, задававшие устойчивость од-

Рис. 10.11

ного из состояний в ЖМВ. Топологически схема АМВ симметрична. Генератор имеет два выхода, связанных с коллекторами транзисторов (нумерация выходных сигналов обычно совпадает с нумерацией транзисторов). Из двух транзисторов один всегда открыт, другой закрыт. Принцип действия схемы иллюстрируют диаграммы напряжений (рис. 10.12).

Переключение режимов транзисторов происходит в результате перезаряда конденсаторов С1, С2, соответственно, через резисторы RБ2 и RБ1 и открытые в данный момент транзисторы. Конденсаторы, включенные между коллектором одного транзистора и базой другого, стремятся поменять полярность своего напряжения, приобретенного при предыдущем состоянии АМВ, на противоположную.

Когда в процессе перезаряда напряжение на конденсаторе доходит до нуля, на базу перестает подаваться запирающее транзистор отрицательное напряжение и транзистор открывается. Импульс заканчивается, схема самопроизвольно переходит в противоположное состояние в результате лавино-

103

образного процесса, в ходе которого ранее закрытый транзистор полностью открывается, а ранее открытый – закрывается.

Длительность импульсов, формируемых транзисторным АМВ равна:

τи1 = 0,7С2RБ1; τи2 = 0,7С1RБ2. Ам-

плитуда импульсов приблизительно

равна ЕК.

Серьезным недостатком схемы (рис. 10.11) является неправильная форма импульсов, формируемых АМВ. Импульсы имеют очень большие фронты, вызванные тем, что разрядившиеся конденсаторы восстанавливают заряд с помощью токов, текущих через коллекторные резисторы, поэтому потенциалы коллекторов закрывшихся транзисторов не сразу принимают значе-

ния ЕК. Длительности фронтов равны времени заряда конденсаторов:

τфр1 = 2,3RК1С1, τфр2 = 2,3RК2С2

(этот же процесс имеет место и в транзисторном ЖМВ и не приводит к искажению формы импульсов, но в АМВ конденсаторы подключены к коллекторам обоих транзисторов и выходные сигналы снимаются с коллекторов). Казалось бы, с фронтами можно «справиться», миними-

Рис. 10.12 зировав значения RК1 и RК2. Однако значения коллекторных сопротивлений связаны со значениями RБ соотно-

шением RБ = (βRК)/(2…3), где β = IК/ IБ – коэффициент усиления транзистора по току (обычно его значение составляет десятки–сотни). Если это соот-

104

ношение не выполняется, то транзисторы заходят в режим насыщения слишком глубоко и процесс их переключения излишне затягивается.

Устранить фронты удается с помощью схемы АМВ (рис. 10.13), в которую введены диоды и дополнительные резисторы RД1 и RД2.

Рис. 10.13

Диоды включены так, что во время перезаряда конденсаторов, приводящего к переключению АМВ, они открыты, а при восстановлении заряда –

закрыты. В результате зарядные токи текут не через RК, а через RД; потенциал коллекторов (и уровень выходных сигналов) сразу после закрытия транзисторов достигает уровня, близкого к +Е.

АМВ (как на ОУ, так и на транзисторах) весьма распространены в электронике. Однако они не могут сформировать импульсы с большой скважностью и притом со стабильным периодом. Например, для транзистор-

ных АМВ значение скважности ограничено формулой Qmax = 1 + 0,3β.

При необходимости генерации импульсных последовательностей с очень большой скважностью («редких» импульсов) обычно или применяют блокинг-генераторы (см. 10.7), или последовательно соединяют АМВ и ЖМВ: АМВ задает период импульсов, а ЖМВ – их длительность.

10.6. Мультивибратор на динисторе

Схема автоколебательного мультивибратора на динисторе отличается простотой (рис. 10.14). Главный элемент схемы – динистор (неуправляемая четырехслойная полупроводниковая структура) имеет вольт-амперную характеристику, приведенную на рис. 2.9. Динистор открывается при превыше-

105

нии напряжением, приложенным между его анодом и катодом, некоторого

уровня Uвкл.

После этого через динистор начинает течь большой ток. Выключение динистора происходит иначе: при уменьшении напряжения ток спадает по линейному закону.

Важной особенностью схемы мультивибратора является выбор напряжения Е источника питания, при

котором Е > Uвкл. Вначале периода ди-

нистор закрыт, ток Iд невелик, поэтому

мал и выходной сигнал Uвых = IдR2. Происходит заряд конденсатора С через

резистор R1 в направлении +Е. Когда напряжение на конденсаторе достигает Uвкл, динистор открывается и ток Iд

резко возрастает, соответственно, возрастает и Uвых. Конденсатор при этом разряжается через R2, пока в результате снижения приложенного к динистору напряжения последний не закрывается.

Импульсы, формируемые мультивибратором на динисторе, имеют не совсем прямоугольную форму, так как ток и через открытый, и через закрытый динистор меняется в зависимости от приложенного к нему напряжения.

Для построения ЖМВ необходимо заменить динистор тиристором.

10.7. Блокинг-генератор

Блокинг-генератор (БГ) используют в качестве формирователя прямоугольных импульсов с большой скважностью Q, составляющей от десятков до сотен тысяч. В настоящее время применяют исключительно автоколебательные БГ, в то время как ждущие блокинг-генераторы практически прекратили свое существование. Схема автоколебательного БГ приведена на рис. 10.15. На рис. 10.16 изображены временные диаграммы напряжений и токов в точках схемы, поясняющие ее работу.

106

Рис. 10.15 |

Рис. 10.16 |

Большую часть периода транзистор закрыт, а конденсатор C медленно перезаряжается через огромное сопротивление RБ. На правой обкладке C от предыдущего состояния формирования импульса сохраняется «минус», который постепенно уменьшается. Именно отрицательное напряжение на обкладке конденсатора, соединенной с базой, и поддерживает транзистор в закрытом состоянии. Когда потенциал базы достигает нуля, транзистор открывается и появляется коллекторный ток, потенциал коллектора снижается. Этот ток течет через первичную обмотку W1 импульсного трансформатора, благодаря чему и в других обмотках появляется напряжение. Вторичная обмотка W2 включена по отношению к первичной встречно, поэтому при понижении потенциала коллектора на правом конце вторичной обмотки потенциал возрастает, через емкость он передается на базу транзистора, что приводит к стремительному лавинообразному открыванию транзистора (это называется прямым блокинг-процессом).

При открытом транзисторе C заряжается под действием напряжения во вторичной обмотке. Заряд происходит очень быстро, так как зарядная цепь состоит из низкоомного сопротивления обмотки и сопротивления rБЭ перехода эмиттер-база открытого транзистора. На левой обкладке конденсатора накапливаются положительные заряды, правая становится все более отрицательной. Когда потенциал левой обкладки опускается до нуля, транзистор начинает закрываться. Закрытие транзистора называется обратным блокинг-

107

процессом и происходит столь же стремительно, что и открытие. Схема возвращается в исходное состояние.

Во время протекания через W1 коллекторного тока в третьей обмотке формируется выходной импульсный сигнал. Его скважность приблизительно равна Q = RБ/rБЭ. Цепь в составе диода и резистора Rш («шунта») служит для устранения паразитных колебательных процессов и улучшения формы импульсов.

10.8. Формирователь импульсов на основе длинной линии

Длинными линиями называются электрические цепи с распределёнными параметрами R, L и С, т. е. как бы состоящие из бесконечно большого числа бесконечно малых сопротивлений, индуктивностей и емкостей. Термин «длинные» показывает, что время распространения сигнала вдоль линии сопоставимо с временными параметрами самого сигнала: например, в случае импульсного сигнала – с длительностью импульса. Примерами длинных линий являются линии задержки (см. разд. 4). Поэтому время распространения

сигнала вдоль линии (в одну сторону) определяется выражением tp = L/ =

= (L/c)

ε , где L – длина линии; c – скорость электромагнитных волн (ЭМВ) в вакууме; – скорость ЭМВ в среде с диэлектрической проницаемостью .

ε , где L – длина линии; c – скорость электромагнитных волн (ЭМВ) в вакууме; – скорость ЭМВ в среде с диэлектрической проницаемостью .

Кроме времени распространения длинные линии характеризуются еще одним важным параметром – волновым сопротивлением . Процессы в линиях существенно различаются в зависимости от соотношения сопротивления

нагрузки линии Rн и . На основе длинных линий создают линии задержки и формирователи импульсов.

Рассмотрим переходные процессы в длинных линиях. Вначале допустим, что линия разомкнута на конце и подключается к источнику постоян-

ного напряжения Е, причем внутреннее сопротивление источника Rи равно волновому сопротивлению . В этом случае при замыкании ключа напряжение источника Е делится поровну между внутренним сопротивлением и волновым сопротивлением линии. Поэтому по линии распространяются волны напряжения Е/2 и тока Е/2 . Дойдя до разомкнутого конца линии, волны напряжения и тока отражаются. На конце линии накапливаются электрические заряды, поэтому напряжение на конце линии максимально. Так как ток в конце разомкнутой линии всегда равен нулю, то, следовательно, нулю должна быть равна сумма падающей и отраженной волн тока. Поэтому отражен-

108

ная от разомкнутого конца волна тока по значению равна, но противоположна по знаку падающей волне. Отраженная волна напряжения равна по значению и по знаку падающей волне напряжения.

Через время, равное 2L/ , отраженные волны возвратятся ко входу линии. При принятом условии, что внутреннее сопротивление источника равно волновому сопротивлению линии, отражение от входа не происходит. На линии прямая и отраженная волны напряжения складываются и создают напряжение Е, а волны тока взаимно компенсируются, поэтому ток в линии будет равен нулю.

Если линия замкнута на конце накоротко, то напряжение на замкнутом конце линии равно нулю. Поэтому отраженная волна напряжения противоположна по знаку падающей волне и напряжение по всей линии устанавливается равным нулю. Ток в конце линии максимален, отраженная волна тока имеет тот же знак, что и падающая волна, поэтому ток в линии устанавливается равным I = E/ .

Как в разомкнутой, так и в замкнутой линиях переходные процессы заканчиваются после достижения отраженной волной начала линии, т. е. к мо-

менту tз = 2L/ после замыкания ключа.

Если линия нагружена на сопротивление, равное волновому сопротивлению линии, то отражение не возникает. Если нагрузкой является сопротивление, отличное от , то отраженный импульс имеет амплитуду меньшую, чем падающий.

Переходные процессы в линиях используют для задержки импульсов. Так, если подать положительный импульс на вход разомкнутой линии, то че-

рез tз он вернется, имея те же полярность и амплитуду; при использовании короткозамкнутой линии полярность импульса изменится на противоположную. При замыкании линии на нагрузку, равную , задержка импульса, вы-

деляющегося на нагрузочном сопротивлении, составит tp = tз /2.

Длинную линию можно использовать для формирования импульсов. При этом используют переходные процессы при разряде линии через сопротивление, равное волновому. Процесс формирования импульса с помощью разомкнутой длинной линии поясняет рис. 10.17.

109

Первоначально линия подключена к источнику питания напряжением Е и во всех ее сечениях напряжение равно Е, а ток – нулю. При переключении ключа начинается разряд линии через резистор R = .

Разряд начинается с нагрузочного конца линии и продолжается в тече-

ние tp = L/ . Благодаря выбору R = напряжение на резисторе равно половине первоначального напряжения на линии, т. е. Е/2. Волна разрядного тока

амплитудой Е/2 достигает разомкнутого конца линии, меняя знак, и возвращается к резистору. Следует отметить, что, поскольку падающая волна тока способствует снижению напряжения на линии, то ей следует присвоить знак «минус»; тогда отраженная волна приобретает знак «плюс», т. е. создает на резисторе R падение напряжения той же полярности, что и напряжение

источника. Обратная волна возвращается к резистору через время tp = L/ и существует также в течение интервала времени t = L/ .

Таким образом, на резисторе R падение напряжения амплитудой Е/2

поддерживается в течение временного интервала = tp + t = 2L/ во время прохождения сначала падающей волны, затем – отраженной.

После прохождения отраженной волны линия оказывается совершенно разряженной, напряжение и ток во всех ее сечениях равны нулю. Какие-либо отражения от нагрузочного конца линии не возникают, так как сопротивление нагрузки равно . Если же R , то образуются постепенно затухающие отражения поочередно от нагрузочного и разомкнутого концов длинной линии.

Итак, схема (рис. 10.17) является формирователем прямоугольных видеоимпульсов амплитудой Е/2 и длительностью = 2L/ , выделяющихся на резисторе R = .

Аналогичный результат получается при применении короткозамкнутых длинных линий, причем в последнем случае можно получить импульс с амплитудой, превышающей Е. Изложенным способом формируют наносекундные импульсы; с использованием некоторых типов длинных линий удается удлиннить импульс до 0,5 мкс.

110