uch_posobie_2014_ver_11

.pdf

9.3. RC-генератор на основе фазосдвигающих цепочек

Генератор основан на применении фазосдвигающих цепочек, имеющих лестничную структуру и обеспечивающих фазовый сдвиг ∆ = 180°. Причем для получения такого сдвига требуется не меньше трех RC-цепей, так как каждая цепочка дает фазовый сдвиг, всегда несколько меньший, чем 90°. Схема такого генератора представлена на рис. 9.5.

В этой схеме фазосдвигающая цепочка состоит из трех одинаковых звеньев – дифференцирующих цепей с одинаковыми резисторами R и конденсаторами С, обеспечивает

сдвиг фаз ∆ γ = 180° и подключена к инвертирующему входу операционного усилителя. При этом каждая цепочка дает сдвиг фаз, равный 60°. Из 2.1 известно, что при набеге фаз 60° коэффициент передачи дифференцирующей цепи по напряжению составляет 1/2, значит, коэффициент передачи всей трехзвенной фазосдвигающей цепи составит γ = (1/2)3 = 1/8.

Для получения требуемого коэффициента усиления К 8, при котором выполняется условие Kγ l, операционный усилитель охватывается частот- но-независимой отрицательной обратной связью на резисторе R'. Эта параллельная отрицательная обратная связь настолько уменьшает входное сопротивление операционного усилителя, что можно предположить, что фазосдвигающая цепь работает на нулевое входное сопротивление. Тогда частота генерации будет равна f0 = l/(2 RC). Схема рис. 9.5 менее технологична, чем остальные варианты RC-генераторов из-за того, что при перестройке на другую частоту необходимо изменять значение сразу трех потенциометров (промышленность выпускает одиночные и сдвоенные потенциометры).

9.4. Трехточечные генераторы

Трехточечными называют LC-генераторы, основными составными частями которых являются активный элемент и резонансный колебательный контур; при этом три точки колебательного контура подключены к различ-

91

ным электродам активного элемента (у биполярного транзистора – к эмиттеру, базе и коллектору). Виды контуров, используемых в трехточечных генераторах, приведены на рис. 9.6. По тому, каких элементов в контуре больше, трехточечные генераторы называют индуктивными (рис. 9.6, а) и емкостны-

а |

б |

Рис. 9.6

ми трехточками (рис. 9.6, б). Транзистор выполняет функцию усилителя, колебательный контур играет роль избирательной цепи обратной связи. Баланс амплитуд Kγ l в генераторах выполняется на частотах резонанса контуров:

–в индуктивной трехточке f0 =1/(2π

(L1 L2 )C );

(L1 L2 )C );

–в емкостной трехточке f0 = 1/(2π

(LC1C2 ) / (C1 C2 ) ).

(LC1C2 ) / (C1 C2 ) ).

Баланс фаз обеспечивается как в транзисторе (∆ К = 180°), так и в кон-

туре (при протекании контурного тока напряжение на индуктивности UL

опережает ток на 90°, а напряжение на емкости UC настолько же отстает от

тока, поэтому между векторами UL и UC имеет место ∆ γ = 180°).

Схемы, представленные на рис. 9.6, представляют собой лишь фрагменты реальных трехточечных генераторов. Для обеспечения нормального режима работы транзистора (а именно его линейного режима), развязки элементов схемы по постоянному току, а также для поддержания температурной стабильности автогенератора в его схему добавляют массу дополнительных элементов.

92

Схема индуктивной трехточки, содержащей все необходимые дополнительные элементы, приведена на рис. 9.7, а схема емкостной трехточки – на рис. 9.8.

Рис. 9.7

Рис. 9.8

93

Рис. 9.9

У обеих схем, как это следует из происходящих в них физических процессов, входов нет, а выходные сигналы передаются в нагрузку с помощью трансформаторов. При подаче питающих напряжений на электроды транзисторов учтено, что постоянный ток практически без потерь протекает через катушки индуктивности и обмотки трансформаторов, но не может преодолеть конденсаторы.

Трехточечные генераторы обеспечивают бóльшую стабильность частоты генерации, чем RC-генераторы, так как значение частоты у LC- генераторов зависит от значений параметров схемы обратно пропорционально корню квадратному из них (у RC-генераторов – обратно пропорционально).

Однако стабильность частоты можно еще более повысить, собрав схему автогенератора с кварцем (рис. 9.9). Основой этого генератора является емкостная трехточка, в которой кварц выполняет функцию индуктивности (свойства кварца см. в 3.5).

10. ГЕНЕРАТОРЫ ИМПУЛЬСОВ

Существует несколько типов генераторов прямоугольных импульсов, среди которых наибольшее распространение получили мультивибраторы. Схемы мультивибраторов на транзисторах и операционных усилителях (ОУ) сильно различаются как по составу элементов, так и по принципу действия. Далее будут рассмотрены мультивибраторы на ОУ. На основе операционных усилителей возможно построение как автоколебательных, так и ждущих мультивибраторов с повышенной стабильностью генерируемого сигнала, а

94

также мультивибраторов, работающих в режимах синхронизации и деления частоты.

10.1. Ждущий мультивибратор (одновибратор) на ОУ

Ждущий мультивибратор (ЖМВ) – это генератор одиночных прямоугольных видеоимпульсов (отсюда его второе название – одновибратор). В интервале между импульсами (во время пауз) ЖМВ находится в устойчивом «дежурном» режиме, вывести из которого его можно только с помощью короткого импульса запуска. После формирования одиночного прямоугольного импульса ЖМВ возвращается в устойчивое состояние самопроизвольно, без внешнего воздействия. Таким образом, схема ЖМВ является моностабильной (т. е. имеет одно устойчивое состояние, а другое – неустойчивое). Схемы мультивибраторов сильно различаются топологически в зависимости от того, какие активные элементы входят в них.

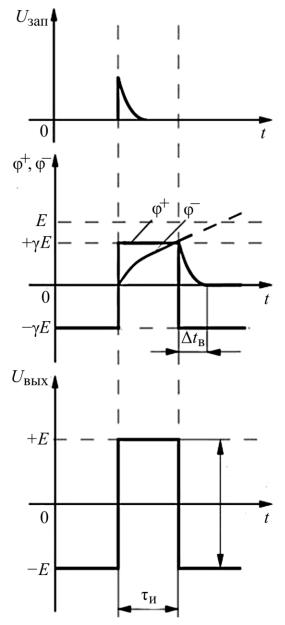

Схема ждущего мультивибратора на ОУ приведена на рис. 10.1, а диаграммы напряжений, поясняющие ее работу, – на рис. 10.2.

Мультивибратор состоит из регенеративного компаратора (в составе ОУ и резистивного делителя

R2–R3), зарядной цепи, состоящей из

резистора R1, конденсатора C1 и

диода VD1, а также из цепи запуска

(дифференцирующей цепи C2–R4 и

диода VD2 в качестве ограничителя снизу). Так как выход всего ЖМВ совпадает с выходом компаратора, то очевидно, что выходной сигнал может принимать значения ±Е (равные напряжениям источников питания ОУ).

Во время пауз между импульсами выходное напряжение равно –Е, при отрицательном выходном напряжении диод VD1 исключает возможность за-

ряда конденсатора C1. Так как Uвых = –Е, то из-за наличия делителя R2–R3 потенциал неинвертирующего входа ОУ равен

= +ЕR3(R2 + R3) = – Е,

95

а потенциал инвертирующего входа UBX- = 0, так как диод VD1 открыт и шун-

тирует конденсатор C1.

После подачи на неинвертирующий вход ОУ положительного запускающего импульса с амплитудой, по модулю превосходящей – Е, компаратор в составе ЖМВ срабатывает, на выходе ЖМВ устанавливается напря-

жение Uвых = +Е. Начинается формирование прямоугольного импульса. Диод VD1 закрывается и начинается за-

ряд конденсатора С1 через резистор R1 в направлении +Е (с постоянной времени С1R1). На неинвертирующем вхо-

де фиксируется потенциал Uв+x = = +ЕR3(R2 + R3) = + Е. Когда напряжение на конденсаторе С1 достигает значения + Е, компаратор снова срабатывает (на сей раз без подачи сигнала запуска), формирование импульса завершается, на выходе восстанавливает-

ся напряжение Uвых = –Е, а заряд,

накопленный на конденсаторе C1,

быстро стекает через диод VD1, кото-

Рис. 10.2

рый вновь открывается в прямом направлении. После этого схема окончательно возвращается в исходное состояние.

Схема, представленная на рис. 10.1, формирует положительные имульсы амплитудой 2Е (для формирования отрицательных импульсов необходимо развернуть оба диода, имеющихся в схеме). Длительность импульса, формируемого ЖМВ на ОУ, определяется всеми основными элементами схемы:

96

τ = С1R1ln(l + R2/R3), время восстановления τв = 3С1rVD отк. Период импульсов на выходе ЖМВ равен периоду импульсов запуска, но не может быть

меньше, чем (τ + τв).

10.2. Автоколебательный мультивибратор на ОУ

Автоколебательный мультивибратор (АМВ) служит для создания непрерывных последовательностей прямоугольных импульсов. Все переключения в схеме происходят в результате внутренних процессов в ней, никаких импульсов запуска не требуется. Так как оба состояния АМВ неустойчивы, то схему можно назвать астабильной. Принципиальная схема автоколебательного мультивибратора на ОУ представлена на рис. 10.3, а диаграммы, поясняющие ее работу, – на рис. 10.4.

Мультивибратор состоит из регенеративного компаратора на ОУ и резисторах R3

и R4 и зарядной цепи VD1–VD2–R1–R2–C. Значения выходного напряжения практически достигают уровней +Е, –Е, что определяется свойствами выходного каскада операционного усилителя. Напряжение на неинвертирующем входе ОУ соответствует по форме входному напряжению, но уменьшено по амплитуде в = R1/(R1 + R2) раз. Конденсатор С перезаряжается током, поступающим с выхода ОУ, либо через диод VD1 и ре-

зистор R1 (при +Е на выходе), либо через диод VD2 и R2 (при –Е). В процессе работы АМВ сигнал на выходе усилителя меняет знак, когда напряжение на конденсаторе UC (и на инвертирующем входе ОУ) достигает значений + Е или – Е.

Длительности положительного и отрицательного импульсов + и – определяются по формулам + = СR1 ln (1+ (2R3)/R4), – = СR2 ln (l +

+(2R3)/R4). Соответственно, период импульсов Т = + + – = С(R1 + R2) ln (1+

+(2R3)/R4), а скважности Q+ = 1 + R2/R1, Q– = 1 + R1/R2. Амплитуда импульсов равна 2Е.

97

Если требуется сформировать симметричную импульсную последовательность (меандр), у которой + = – = Т/2, а Q+ = Q– = 2, то можно применить упрощенную схему мультивибратора (рис. 10.5). Принцип ее действия полностью аналогичен схеме на рис. 10.3, однако заряд и разряд конденсатора С идут по одной и той же цепи и не зависят от полярности выходного напряжения; диоды из нее устранены.

Рис. 10.4 |

Рис. 10.5 |

АМВ формируют импульсные последовательности со скважностями, не превышающими несколько десятков; для обеспечения больших значений

Q необходимо существенное различие между значениями R1 и R2, так что номинал одного резистора становится сопоставимым с полем допуска другого. В этих условиях параметры последовательностей становятся нестабильными.

10.3. Мультивибратор в режимах деления частоты и синхронизации

Схема (рис. 10.6) занимает промежуточное положение между ЖМВ и АМВ. Схема имеет вход, внешне напоминающий цепь запуска ЖМВ, однако в отсутствие входных сигналов она работает как автоколебательный мультивибратор. Если на вход мультивибратора подавать короткие импульсные сигналы, то длительности и период импульсов, вырабатываемых самим мультивибратором, начинают подстраиваться под период внешнего воздействия. Механизм этого воздействия иллюстрирует рис. 10.7. Как видно, входные импульсы суммируются с напряжением ±γЕ, поступающим на не-

98

инвертирующий вход схемы через делитель с выхода мультивибратора. На короткое время потенциал неинвертирующего входа ОУ приближается к меняющемуся по экспоненциальному закону потенциалу инвертирующего входа. Если потенциалы сравняются, то компаратор в составе мультивибратора переключится раньше, чем это могло бы случиться в отсутствие входного воздействия. Схема, приведенная на рис. 10.6, – не единственный вариант построения мультивибратора в режимах синхронизации и деления частоты. Для подачи входных импульсов можно использовать инвертирующий вход операционного усилителя, при этом полярность входных импульсов должна быть отрицательной.

В результате этого потенциал инвертирующего входа ОУ будет на короткое время уменьшаться и может достигнуть уровня, имеющегося на неинвертирующем входе, в результате чего компаратор переключится.

Режимы синхронизации и деления частоты применяют в электронных устройствах, содержащих большое количество мультивибраторов: в этом случае необходимо обеспечить одновременные изменения в сигналах на их выходах и автоколебательные мультивибраторы, работающие совершенно автономно, непригодны.

Мультивибратор в режиме синхронизации и мультивибратор в режиме деления частоты (ДЧ) – это одна и та же схема, но в первом случае компаратор в ее составе срабатывает по каждому вход-

ному импульсу, во втором – по каждому второму, третьему, четвертому и т. д. Номер импульса, по которому переключается схема, зависит от соотно-

99

шения периода входного воздействия с периодом импульсов, вырабатываемых мультивибратором в автоколебательном режиме (т. е. при отсутствии входных импульсов). Кроме того, переключение зависит и от амплитуды входных импульсов, точнее от ее соотношения с уровнем ±γЕ: чем больше эта амплитуда, тем раньше переключится мультивибратор.

Отношение периодов импульсов мультивибратора и входных сигналов

называют коэффициентом деления Кд.

Зависимость Кд от амплитуды входных

сигналов Uвх приведена на рис. 10.8.

В заключение следует отметить, что название «деление частоты» не совсем удачно, так как при срабатывании мультивибратора не на каждый входной

импульс происходит кратное увеличение периода импульсной последовательности, но не деление ее частоты: спектр последовательности прямоугольных импульсов имеет массу гармоник и понятие частоты в этом случае не вполне корректно.

10.4. Транзисторный ждущий мультивибратор (одновибратор)

Схема ЖМВ на транзисторах (рис. 10.9) отличается от схемы ЖМВ на ОУ как по принципу действия, так и топологически и, кроме того, по виду формируемых сигналов. Если генератор на ОУ формирует двухполярные сигналы, то его аналог на транзисторах – однополярные импульсы. Принцип действия транзисторного ЖМВ поясняет рис. 10.10.

Во время паузы между импульсами схема находится в устойчивом состоянии: транзистор VT1 закрыт, на его коллекторе потенциал практически равен ЕК. Транзистор VT2 открыт, потенциал на его коллекторе (а значит, и

выходной сигнал) практически равен нулю (точнее, равен UКЭ нас – напряжению между эмиттером и коллектором насыщенного транзистора). Делитель из резисторов RБ' 1 и RБ''1 включен между точкой с нулевым потенциалом и источником отрицательного напряжения −ЕБ. Поэтому средняя точка делителя, соединенная с базой транзистора VT1, также имеет отрицательный по-

100