- •Оглавление Раздел. Медицинская арахноэнтомология

- •Раздел. Медицинская арахноэнтомология предисловие

- •Введение

- •Глава 1. Экологические связи в типе Членистоногие. Класс Паукообразные, Класс Насекомые

- •1.1. Морфофизиологическая характеристика типа Членистоногие

- •Глава 2. Клещи - возбудители заболеваний

- •2.1. Подотряд Тромбидиформные:

- •2.2. Подотряд Саркоптиформные

- •Д г в а бРис. 1 Клещи тромбидииформные

- •2.3. Подотряд Паразитиформные.

- •Глава 3. Клещи – переносчики заболеваний

- •3.1. Что такое природно-очаговые заболевания

- •3.2. Клещевой энцефалит

- •3.3. Клещевой Боррелиоз или болезнь Лайма

- •Проявления бл на разных стадиях

- •3.4. Клещевой риккетсиоз

- •3.5. Лихорадка цуцугамуши

- •3.6. Туляремия

- •3.7. Самостоятельная работа студентов

- •Глава 4. Класс Насекомые

- •4.1. Морфофизиологические особенности класса Насекомые

- •4.2. Отряд Вши

- •4.3. Компоненты «Гнуса»

- •4.3.1. Отряд Двукрылые. Семейство Комариные (Culicidae)

- •4.3.2. Семейство Бабочницы (Psychodidae). Род Москиты (Phlebotomidae)

- •4.3.3. Семейство Мошки (Simuliidae)

- •4.3.4. Семейство Слепни (Tabanidae)

- •4.3.5. Семейство Мокрецы (Ceratopogonidae)

- •4.4. Семейство Мухи (Muscidae)

- •4.5. Миазы

- •4.6. Отряд Тараканы (Blattoidae)

- •Глава 5. Заболевания, переносимые насекомыми

- •5.1. Желтая лихорадка

- •5.2. Японский энцефалит

- •5.3. Сибирская язва

- •Глава 6. Закрепление изученного материала

- •6.1.Вопросы для проверки знаний

- •6 2. Решение ситуационных задач по классу Паукообразные

- •6.3.Ситуационные задачи. (для самостоятельного решения)

- •6.4. Решение ситуационных задач по классу Насекомые

- •6.5. Ситуационные задачи (для самостоятельного решения) Задача №1.Вспомните, личинки каких насекомых могут вызывать у человека миазы и каковы методы их обнаружения?

- •6.6. Тестовые задания по теме «экологические основы паразитизма в типе Членистоногие»

- •Б)гемолимфа

- •6.7. Ответы к тестам по теме «Членистоногие»

- •7. Литература

Глава 3. Клещи – переносчики заболеваний

3.1. Что такое природно-очаговые заболевания

Наличие относительно большого количества природно-очаговых заболеваний на Дальнем Востоке потребовало систематического изучения их особенностей и разработки профилактических мероприятий в конкретных, местных условиях.

Подробнее можно ознакомиться с природно-очаговыми инфекциями, прочтя коллективную монографию «Природно-очаговые болезни в приморском крае», изданную во Владивостоке издательством ДВНЦ АН СССР в 1975г.

Более чем за 40 лет учение о природной очаговости болезней человека получило всемирное признание и оценено как одно из крупнейших достижений биологии и медицины ХХ в.

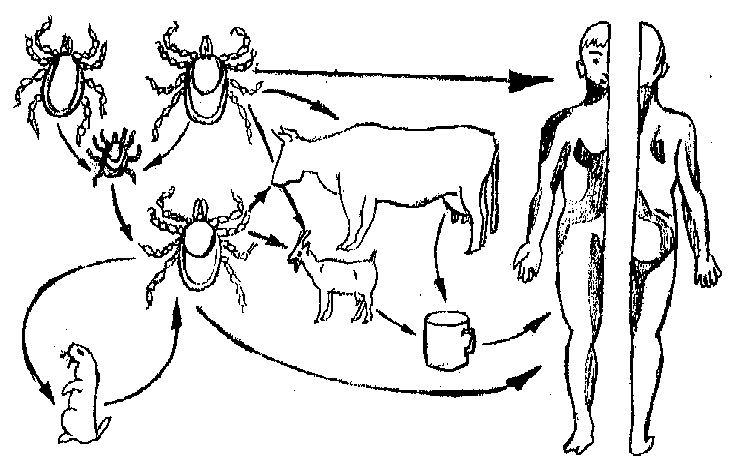

Какова же сущность учения о природной очаговости болезней? Возбудители этих заболеваний (вирусы, риккетсии, бактерии, простейшие) циркулируют среди диких позвоночных животных, птиц и кровососущих насекомых на определённых территориях, не принося им , как правило, особого вреда. И это совершенно понятно с эволюционной точки зрения. Возбудители природно-очаговых инфекций не могли бы сохраниться в природе, если бы они непрерывно не переходили от одного организма к другому. Этот процесс непрерывного перемещения возбудителей инфекций между млекопитающими, птицами, кровососущими членистоногими (клещи, комары, блохи и др.), земноводными, рыбами и внешней средой (почва, вода) называется циркуляцией возбудителей, которая происходит постоянно не на всей территории земного шара, а на определённых для каждой инфекции участках, называемых природными очагами. Животные, которые являются носителями возбудителей инфекций, и способны передать их при помощи кровососущих членистоногих (переносчики) другим животным, называют донорами-резервуарами; животные, которые воспринимают возбудителей инфекций от кровососущих членистоногих, называют реципиентами.

В настоящее время, например, науке известно около 400 видов различных вирусов, переносимых от животных кровососущими насекомыми. Более 70 видов из них могут вызывать заболевания у детей. Природные очаги болезней существуют в природе независимо от человека, и он заболевает только тогда, когда контактируя с природой, случайно включается в цепь циркуляции возбудителей болезни. Приведём несколько примеров. На определённом участке леса, имеются заражённые вирусом клещевого энцефалита грызуны. Питаясь их кровью, лесные клещи восприняли в свой кишечник вирус клещевого энцефалита, который проник во все органы и, что особенно важно, в слюнные железы. Если такой клещ не полностью напитается кровью животного, то он может присосаться к телу человека и передать ему вирус, который и вызовет заболевание клещевым энцефалитом. Кроме, того, вирус от взрослого клеща может передаться его потомству. От птиц, заражённых вирусом японского энцефалита, комары, при питании их кровью человека передадут ему этот вирус, в результате чего и возникает заболевание. (Рис. 6,7).

3.2. Клещевой энцефалит

В результате работ экспедиции 1937 г. Л. А. Зильбер предложит считать «таёжную» болезнь самостоятельным заболеванием и назвал его весенним (весенне-летним) эпидемическим или клещевым энцефалитом.

Возбудитель.Клещевой энцефалит вызывается видимым только в электронном микроскопе (при увеличении более чем в 200 000 раз) вирусом, который, проникнув в организм человека при присасывании клеща, поражает преимущественно нервную ткань, размножаясь в нервных клетках. Вирус можно выделить из мозга, внутренних органов умерших, крови, спинномозговой жидкости, а иногда мочи и кала больных в лихорадочном периоде болезни. Вирус живёт и размножается только в клетках организма.

б а

Рис. 6. Иксодовые клещи

а - таежный клещ (Ixodes persulcatus), самка со стороны спины;

б - пастбищный клещ (Dermacentor silvarum), самец со стороны спины.

Рис.7. Циркуляция вируса в природе, пути заражения.

Возбудитель клещевого энцефалита принадлежит к микроорганизмам средней устойчивости. В экскрементах клещей и выделениях грызунов он сохраняет свою активность в течение 4-4,5 месяца. Организм клеща устойчив к вирусу клещевого энцефалита, размножающегося, главным образом, в клетках кишечника и в слюнных железах клеща, для организма клеща он безвреден.

Клиническая картина болезни. С момента проникновения вируса до появления первых признаков болезни наблюдается скрытый период, продолжительность которого составляет от 7 дней до 14 недель. В начале этого периода происходит размножение вируса в подкожной клетчатке и мышцах. Дальнейшая судьба вируса в организме человека зависит от способности последнего сопротивляться ему, от состояния защитных сил организма человека. Если на первом этапе инфицирования вирус блокируется защитными силами организма, то заболевание не развивается. В том случае, когда нейтрализовать вирус не удаётся, он проникает в кровь и током её разносится по организму, поражая органы и ткани. Вирус активно размножается в клетках нервной системы, в результате чего наступает гибель последних. Наиболее тяжёлые поражения наблюдаются в верхней части спинного мозга и стволе головного мозга, клетки которых участвуют в осуществлении двигательной функции. Заболевание потому и называется энцефалитом, что поражает мозг (по-гречески – энцефалон), а окончание «ит» говорит о развитии в нем воспалительного процесса.

Период «предвестников» болезни наблюдается при энцефалите сравнительно редко. Он характеризуется общей слабостью, недомоганием, нарушением сна, умеренными головными болями, реже – болями в мышцах и пояснице. Заболевание обычно начинается остро, внезапным подъёмом температуры. Переход от здорового к болезненному состоянию обычно происходит так быстро, что больные могут назвать даже час заболевания.

Лихорадочный период длится до 10, реже – 12 суток. Одновременно с подъёмом температуры развивается резкая головная боль в лобно-височных областях, сопровождается тошнотой и рвотой, ригидность (скованность) затылочных мышц. В первые дни у больных отмечается заторможенность и сонливость, они не контактны, апатичны. На высоте лихорадки нередко наблюдается бред, бессознательное состояние, страх, кожные покровы больных сухие, розового или красного цвета, на губах и крыльях носа могут наблюдаться герпетические высыпания, возникает катар дыхательных путей, бронхит и даже отёк легких.

У большинства больных, как в первые дни болезни, так и в разгар острого периода, развиваются разнообразные двигательные расстройства, чаще эпилептиформные припадки, после которых обычно развивается односторонний не полный паралич (гемипарез), может наступить гибель больного. Параличами чаще поражается плечевой пояс, реже в процесс вовлекаются мышцы груди, верхние (25%) и нижние (5%) конечности. Характерным для клещевого энцефалита является ранняя атрофия парализованных мышц. В тяжёлых случаях присоединяются поражения черепно-мозговых нервов.

Период выздоровления, который часто затягивается на долгий срок, начинается вслед за понижением температуры. По данным Л. Г. Татариновой, полное выздоровление имело место только у 51,4% больных. Стойкие остаточные явления в виде повышенной утомляемости, пониженной работоспособности, полных или частичных параличей мышц верхней конечности наблюдались у 27,85 переболевших. В дальнейшем происходит полное или частичное восстановление парализованных мышц. Улучшение двигательных функций обычно наблюдается на протяжении 3-5 и более лет. Однако наиболее заметное их восстановление происходит в течение первого года.

К числу не благополучных исходов болезни относится развитие хронических форм клещевого энцефалита, которые наблюдаются у 1-3% переболевших. В редких случаях они могут возникать у лиц, переносивших скрытую форму заболевания. При развитии хронической формы отмечается постепенное нарастание ранее возникших симптомов очагового поражения нервной системы или появление новых признаков её повреждения (паралич мышц, учащение судорог, психические расстройства и другие явления). Иногда их развитие приводит больного к смерти.

На ряду с тяжёлыми формами клещевого энцефалита в крае регистрируются лёгкие и стёртые, а так же бессимптомные формы болезни. Нередко болезнь проявляется лишь кратковременными нарушениями самочувствия, небольшим повышением температуры. Однако у таких больных в последующем часто наблюдается повышенная утомляемость, сниженная работоспособность. Нередко клещевой энцефалит может привести к частичной или полной инвалидности, снижению интеллекта.

Тяжесть заболевания усугубляют предшествующие заболеванию факторы, снижающие сопротивляемость человеческого организма: переохлаждение, употребление алкоголя, умственное и физическое переутомление, перегревание и другие, которые могут привести к развитию тяжёлой формы клещевого энцефалита.

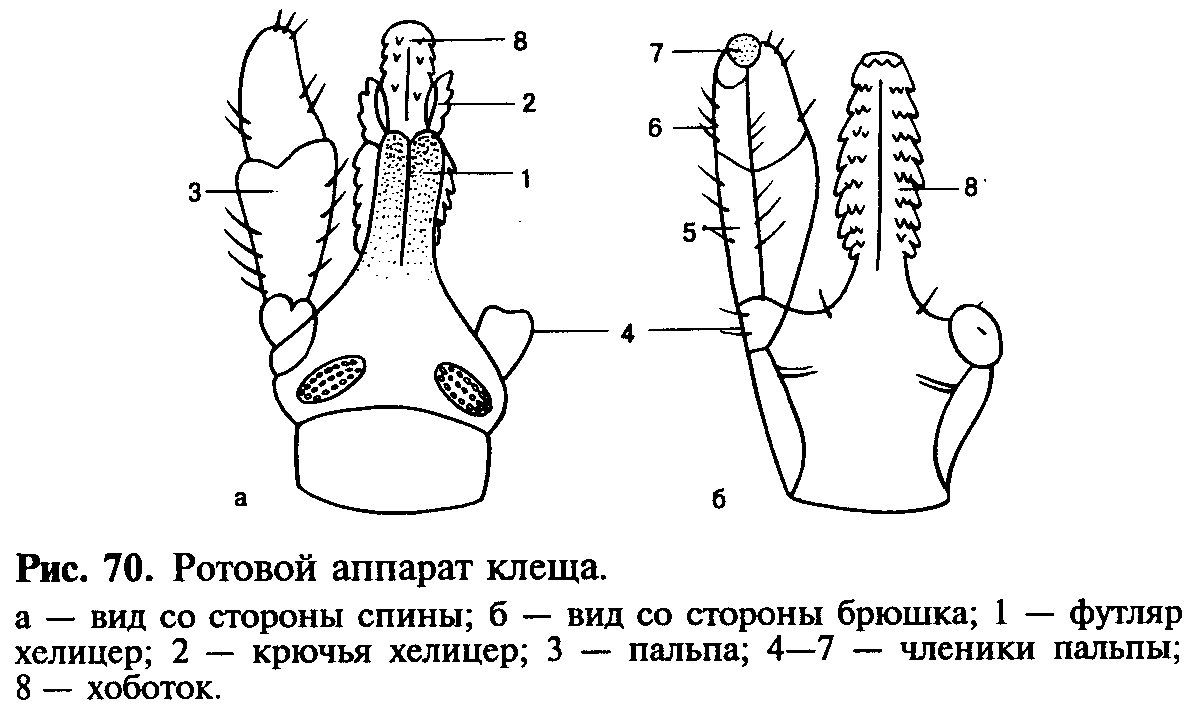

Источник и переносчики возбудителя болезни. На территории России обнаружено около 70 видов иксодовых клещей. Как же распознать этого опасного, таящегося в природе врага? Тело лесного (пастбищного) клеща, основного хранителя и переносчика вируса на Дальнем Востоке, плоское, удлинённой формы, суженное на переднем конце. На спинной поверхности тела клеща имеется крупный спинной щиток. У самцов он продолговато-овальной формы и покрывает почти всю спину, у самок – кругловато-овальный и занимает только переднюю треть её. Цвет спинного щитка у обоих полов тёмно-коричневый, не покрытая щитком поверхность спинки у самки красного цвета, у самца – коричневого. Тело клеща подразделяется на головку – гнатосому и туловище – идиосому. В гнатосоме различают хитиновое кольцо и вытянутый вперёд хоботок, который состоит из двух хелицер, гипостома и двух пальп. На конце хелицер находятся острые, подвижные, твёрдые зубцы. Хелицеры окружены особым футляром. Гипостом представляет собой хитиновую пластинку, поверхность которой покрыта направленными кзади зубцами и служит для прикрепления клеща к телу животного. По бокам его расположены членистые пальцы, покрытые многочисленными чувствительными волосками, выполняющие функцию осязания.

Рис

8. Ротовой аппарат клеща.

Во время присасывания клещ, крепко упираясь передней частью тела в кожу животного, принимает почти перпендикулярное положение к её поверхности и вводит хелицеры, которые раздвигают ранку, что позволяет хоботку проникнуть в кожу. Внутри хоботка находится предротовая полость, в которую открываются протоки слюнных желёз. Она служит резервуаром для отсасываемой крови.

Вирус клещевого энцефалита содержится в секрете слюнных желёз клеща, в больших концентрациях во время кровососания попадает в ранку. Содержащиеся в слюне особые вещества вызывают расширение капилляров и повышение проницаемости их стенок. Чем длительнее период кровососания, тем больше вируса проникает в организм человека и вероятнее развитие тяжёлого заболевания. В слюне содержится и обеззараживающее вещество, поэтому человек может и не почувствовать присасывание клеща к коже.

В течение нескольких секунд или даже долей секунды происходит впрыскивание слюны в предротовую полость и всасывание жидкой крови. После этого наступает состояние покоя. Такие моменты чередуются между собой. Всасывание крови и тканевой лимфы происходит вследствие образования в предротовой полости клеща вакуума, что обеспечивается мускулатурой глотки, исполняющей роль насоса и препятствующей обратному току жидкости. Перед окончанием кровососания выделение секрета слюны резко сокращается. Вместе со слюной выводится избыточная вода и соли, образующиеся в результате сгущения пищи в кишечнике. Если клещ содержит вирус, то последний со слюной проникает в организм животного или человека.

Напившись крови, оплодотворённая самка клеща отпадает и откладывает в лесную подстилку от 3000 до 8000 яиц.

Срок яйцекладки и её продолжительность определяется температурой воздуха. Отложив яйца, самка погибает. Из яиц спустя 22-70 дней выводятся личинки, которые способны присасываться к коже мелких зверьков, птиц и передавать им вирус. Личинки по внешнему виду схожи с клещом, но отличаются меньшими размерами и имеют только три пары ножек. Личинки превращаются в нимф, которые отличаются от личинок большими размерами и имеют уже четыре пары ножек. Они затем превращаются во взрослых клещей (имаго). Клещ развивается 3-4 года. На каждой стадии превращения клещ пьёт кровь всего один раз. Только напившись крови, самка откладывает яйца, личинка превращается в нимфу, а нимфа в половозрелую особь. Напившись крови, клещ значительно увеличивается в размерах и покидает свою жертву. В течение этого срока вирус энцефалита сохраняется в теле потомства клеща. Личинка, нимфа и взрослый клещ во время кровососания передают возбудителя болезни от одного животного другому. В каждой стадии развития клещ меняет своего прокормителя. Личинки пьют кровь мелких животных – мышевидных грызунов, лесных птиц при сборе ими корма на земле; нимфы и, главным образом, взрослые клещи пьют кровь более крупных животных – лосей, оленей, зайцев. Если в клещевой сезон пасутся домашние животные, то клещи в огромном количестве присасываются к ним. Наибольшая численность клещей встречается в тех лесах, где из года в год на одних и тех же местах пасётся домашний скот. Клещи могут обитать и в захламлённых старых городских парках.

Таким образом, в природе происходит постоянная циркуляция возбудителя болезни между клещами и дикими животными. В результате вокруг циркуляции вируса в природе включается большое число разнообразных обитателей леса: копытных животных, грызунов, насекомоядных и др. Человек не является обязательным участником круговорота вируса в природе. Более того, проникновение вируса в организм человека оказывается для него биологическим тупиком, так как в этом случае прекращается дальнейший его круговорот. В природных очагах возникают сложные комплексы, включающие практически все виды теплокровных животных. Большую роль в распространении клещевого энцефалита в новых районах играют животные и птицы (особенно перелётные).

Профилактика. Большое профилактическое значение имеют самоосмотры и взаимоосмотры одежды и тела. Осмотры одежды следует проводить через 30 – 40 минут на светлом, открытом месте (лучше на поляне). В населённых пунктах для этого можно использовать нежилые помещения. Одежду рекомендуется проверять как с наружной, так и с внутренней стороны, а так же складки, швы, карманы. Если одежда была хорошо заправлена, то клещи, не найдя места для проникновения, укрываются обычно в складках одежды, под поясом, воротником. Сначала проверяется одежда снаружи, затем её внутренняя поверхность, а потом уже тело. При этом надо особое внимание обращать на подмышечные впадины, паховую область, шейные складки кожи, ушные раковины. Не следует вносить рабочую одежду в жилые помещения. Случайно оставшиеся на одежде клещи могут присосаться к спящему человеку. Тщательно осматривать нужно не только одежду, но и предметы, выносимые из леса, а так же животных. Обнаруженных клещей необходимо сразу же уничтожить – бросить их в банку с карболкой, хлорной известью, лизолом, керосином или сжечь на костре. Нельзя клещей бросать на землю или давить руками. При попадании на пальцы возбудитель может проникнуть в незаметные царапины или может быть занесён на слизистую носа или глаз, что повлечёт за собой заболевание. Нужно помнить о том, что раздавить клеща на лесной подстилке сапогом невозможно, так как переносчик имеет очень прочный покров. Не уничтожённый, сброшенный с одежды клещ будет снова искать «хозяина», пока не напьётся крови. Если клещ случайно раздавлен руками, необходимо сразу же вымыть их с мылом.

Если на теле всё же обнаружен присосавшийся клещ, его необходимо снять без промедления. Делать это нужно с большой осторожностью, что бы не остался в коже хоботок клеща, так как это может привести к заражению клещевым энцефалитом или к нагноению. Существует особый приём удаления присосавшегося клеща. Сначала пинцетом или пальцами оттягивают тело клеща, затем накладывают на него петлю из нитки и затягивают её на хоботке у самой поверхности кожи. Осторожным подёргиванием за оба конца нитки клещ удаляется вместе с хоботком. Дёргать нитку с силой нельзя, чтобы не оторвать хоботок. Если хоботок всё-таки остался в коже, его следует удалить прокаленной иглой, а место укуса хорошо обработать йодом или спиртом.

Удалять клеща необходимо сразу после обнаружения. Опасность заболеть энцефалитом возрастает с каждым часом. Для более легкого удаления клеща его необходимо смазать любым маслом (машинным, пищевым); масло закупоривает дыхательные отверстия на теле клеща, и через несколько минут его легко можно вытащить из кожи. Ранку следует обработать раствором йода или спиртом. За лицами, подвергшимся присасыванию, устанавливают 10-14 дневное медицинское наблюдение по месту жительства в участковой поликлинике. Необходимо регулярно измерять температуру, следить за самочувствием. С профилактической целью таким людям вводится противоэнцефалитный гамма-глобулин в возможно ранние сроки, не позднее 3-4 дней с момента присасывания клеща, который обладает способностью нейтрализовать возбудителя клещевого энцефалита и тем предупреждать развитие болезни. По показаниям назначают так же противоаллергические средства (хлористый кальций, димедрол), в больших дозах витамин С, исключается напряжённый умственный и физический труд, удлиняется время сна. Питание должно быть полноценным.

Важным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, при помощи которой спасены тысячи человеческих жизней. Однако вакцинация полностью не гарантирует от заболевания клещевым энцефалитом. Поэтому следует неукоснительно соблюдать мера противоклещевой защиты.

Таким образом, весь комплекс индивидуальной профилактики – защитная одежда, репелленты, своевременный само- и взаимоосмотр, удаление присосавшегося клеща в сочетании с прививками и введением специфического гамма-глобулина после присасывания клеща – является средством предупреждения клещевого весенне-летнего энцефалита, тяжелого природно-очагового вирусного заболевания.