- •Вопрос 1.Основные понятия термодинамики.

- •Вопрос 2. Первое начало термодинамики.

- •Вопрос 3. Второе начало термодинамики.

- •Вопрос 4. Термодинамические условия равновесия.

- •Вопрос 6. Предмет и основные понятия химической кинетики.

- •Вопрос 7. Зависимость скорости реакции от концентрации.

- •Вопрос 8. Зависимость скорости химической реакции от температуры.

- •Вопрос 9. Катализ.

- •Вопрос 10. Кислоты и основания.

- •Вопрос 12. Коллигативные свойства разбавленных растворов неэлектролитов и электролитов.

- •Второй закон Рауля

- •Вопрос 13. Элементы теории растворов электролитов.

- •Вопрос 14. Электрическая проводимость растворов.

- •Вопрос 15. Кондуктометрия. Использование кондуктометрических измерений в медицине и биологии.

- •Вопрос 16. Осмос.

- •Вопрос 17. Растворимость газов в жидкостях и ее зависимость от различных факторов.

- •Вопрос 21. Буферные системы крови: гидрокарбонатная, фосфатная, гемоглобиновая, протеиновая.

- •Белковая буферная система. В сравнении с другими буферными системами имеет меньшее значение для поддержания кислотно-основного равновесия.

- •Гемоглобиновая буферная система.

- •Вопрос 22. Гетерогенные реакции в растворах электролитов.

- •Вопрос 23. Механизм функционирования кальций-фосфатного буфера.

- •Вопрос 24. Строение комплексных соединений.

- •Вопрос 25. Константа нестойкости комплексного иона.

- •Вопрос 26. Представление о строении металлферментов и других биокомплексных соединений.

- •Вопрос 27. Окислительно-восстановительные реакции.

- •Вопрос 28. Константа окислительно-восстановительного процесса.

- •Вопрос 29. Адсорбционные равновесия и процессы на подвижных границах раздела.

- •Вопрос 30. Адсорбционные равновесия на неподвижных границах раздела фаз.

- •Вопрос 31. Классификация дисперсных систем.

- •Вопрос 32. Лигандные, гетерогенные и протолитические равновесия с участием важнейших биогенных элементов (примеры).

- •Вопрос 33. Устойчивость дисперсных систем.

- •Вопрос 34. Свойства растворов вмс.

- •Вопрос 35. Осмотическое давление растворов биополимеров.

- •Вопрос 36. Устойчивость растворов биополимеров.

- •Вопрос 37. Титриметрический анализ.

- •Вопрос 38. Окислительно-восстановительное титрование.

- •Вопрос 39. Комплексонометрическое титрование: комплексонометрия.

- •Вопрос 40. Потенциометрия.

Вопрос 17. Растворимость газов в жидкостях и ее зависимость от различных факторов.

Известно, что всякий газ, приведенный в соприкосновение с жидкостью, будет в ней растворяться. По закону Генри растворимость в жидкостях прямо пропорциональна при данной температуре давлению (при отсутствии химического взаимодействия). Если в жидкости (воде, крови и т.д.) растворяется одновременно несколько газов, то растворение каждого из них происходит независимо друг от друга пропорционально величине его парциального давления в данной газовой среде. Следовательно, растворение газа в жидкости зависит от величины давления газа над жидкостью. Оно будет происходить до тех пор, пока давление газа в жидкости не станет равным его давлению над жидкостью. Кроме того, количество растворенного в жидкости газа и коэффициент растворимости зависят от химической природы газа и его температуры. Коэффициентом растворимости называется количество газа (см3), измеренного при О °С и 760 мм рт.ст., которое может раствориться в 1 см3(1 мл) жидкости при данной температуре.

Растворимость газов зависит также от вида растворителя. Так, например, установлено, что один и тот же газ по-разному растворяется в воде и в масле. Отношение количества газа, растворенного в масле, по отношению к его количеству, растворенному в воде, называется коэффициентом распределения, жиро-водным коэффициентом или по фамилиям авторов установления этой закономерности - овертон-мейеровским коэффициентом. Значение коэффициентов растворимости различных газов и коэффициентов распределения позволяет ориентировочно узнать, как тот или иной газ может раствориться в различных тканях организма человека, находящегося в условиях повышенного давления газовой среды. Растворение газов в жидкостях почти всегда сопровождается выделением теплоты. Поэтому растворимость газов с повышением температуры согласно принципу Ле Шателье понижается.

Генри-Дальтона закон относится к растворимости газов в жидкости в зависимости от упругости этого газа, производящего давление на жидкость. При некотором определенном давлении и постоянной температуре растворяется в жидкости определенное количество газа, зависящее также и от свойств жидкости. При увеличении или уменьшении давления газовой атмосферы на жидкость с сохранением той же температуры увеличивается или уменьшается в таком же отношении количество растворенного газа. Эта зависимость и называется законом Г.-Дальтона;

с (Х) = Kr(X) × P(X)

где с – концентрация газа в насыщенном растворе, моль/л; P(X) – давление газа X над раствором, Па;

Kr(X) – постоянная Генри для газа X, моль×л-1 × Па-1 (константа растворимости газа)

Изучая растворимость газов в жидкостях в присутствии электролитов, русский врач-физиолог И. М. Сеченов (1829—1905) установил следующую закономерность (закон Сеченова): растворимость газов в жидкостях в присутствии электролитов понижается; происходит высаливание газа! Одной из причин уменьшения растворимости газа в присутствии электролита является гидратация ионов электролитов молекулами растворителя, в результате уменьшается число свободных молекул растворителя, т.е. его растворяющая способность.

Значение:изменение растворимости газов в крови при изменении давления могут вызывать тяжелые заболевания.

Кесонная болезнь — болезнь, которой страдают обычно водолазы. Пузырьки газов закупоривают сосуды в различных органах и тканях(эмболия), что может привести к тяжелому поражению тканей и даже гибели человека.

В последнее время при лечении газовой гангрены и ряда других заболеваний, применяют гиперборическая оксигенация, т. е. Помещают больных в барокамеры с повышенным давлением кислорода в воздухе. При этом улучшается снабжение тканей кислородом.

Билет 18. Протолитические реакции.

К протолитическим реакциям относят химические процессы, суть которых заключается в переносе

протона от одних реагирующих веществ к другим.

Протолитическая теория кислот и оснований, в соответствии с которой кислотой считают любое

вещество, отдающее протон, а основанием - вещество, способное присоединять протон, например:

CH3COOH + H2O = CH3COO- + H3O+

кислотаI основаниеI основаниеI кислотаII

NH3 + H2O = NH4+ + OH-

основаниеIкислотаII кислотаII основаниеI

К протолитическим реакциям относят реакции

нейтрализации и гидролиза.

Гидролиз — один из видов химических реакций сольволиза, где при взаимодействии веществ с водой

происходит разложение исходного вещества с образованием новых соединений. Механизм гидролиза

соединений различных классов: соли, углеводы, белки, сложные эфиры, жиры и др. имеет

существенные различия. Гидролиз жиров, белков и углеводов происходит при переваривании пищи, а

при гидролизе АТФ выделяется энергия, обеспечивающая нужды клетки. При гидролизе солей вода

является источником протонов и электронов. Алкалиметрия и ацидиметрия — важнейшие

титриметрические методы определения кислот или же оснований, основанные на реакции

нейтрализации: Н+ + ОН− = Н2О Титрование раствором щелочи называется алкалиметрией, а титрование

раствором кислоты — ацидиметрией

Сила кислот определяется их способностью отдавать протон. Мерой этой способности служит константа кислотности ka. Ka=c(B-)c(H3O+)/c(HB). Чем больше константа кислотности, тем сильнее кислота.

Сила оснований определяется их способностью принимать протон. Kb – константа основности. Kb=с(OH-)c(OB+)/c2(B)

Константа кислотности — константа равновесия реакции диссоциации кислоты на ион водорода и анион кислотного остатка. Константу кислотности можно определить экспериментально по измерению электрической проводимости раствора. Многоосновные кислоты ионизируются ступенчато, и каждая ступень кислотности характеризуется своим значением константы кислотности.

Билет 19. Гидролиз солей. Степень и константа гидролиза.

Гидролизом соли называют взаимодействие соли с молекулами воды, приводящее к образованию малодиссоциированных соединений.

Гидролизу подвергаются соли, являющиеся производными слабых кислот или оснований. Соли, образованные сильными кислотами и основаниями, гидролизу не подвергаются.

1)Гидролиз солей, образованных сильной кислотой и слабым основанием (гидролиз по катиону). Для характеристики полноты протекания реакции используют понятие степень гидролиза (β) – отношение концентрации молекул, подвергшихся гидролизу (С гидр.) к исходной концентрации растворенной соли (С исх.):

(7.37)

(7.37)

Степень гидролиза зависит от:

Химической природы ионов, составляющих соль;

концентрации соли;

температуры

Степень гидролиза увеличивается с уменьшением константы диссоциации слабой кислоты или основания, уменьшением концентрации соли и повышением температуры.

Гидролиз

протекает в заметной степени только в

разбавленных растворах

![]() ,

тогда следовательно

,

тогда следовательно

![]() ,Это

произведение называется константой

гидролиза (К г):

Константа гидролиза — константа

равновесия гидролитической

реакции.

,Это

произведение называется константой

гидролиза (К г):

Константа гидролиза — константа

равновесия гидролитической

реакции.

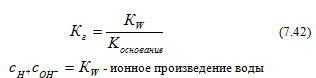

Из выражения (7.42) следует, что уменьшение силы основания ведет к увеличению константы гидролиза, а следовательно, и степени гидролиза.

Степень гидролиза увеличивается с уменьшением силы основания и концентрации соли. Повышение температуры сопровождается увеличением КW, что также ведет к росту β.

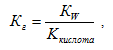

2)Гидролиз солей, образованных слабой кислотой и сильным основанием (гидролиз по аниону).

где

К кислота – константа диссоциации

слабой кислоты.

где

К кислота – константа диссоциации

слабой кислоты.

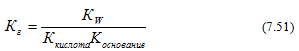

3)Гидролиз солей, образованных слабой кислотой и слабым основанием (гидролиз по аниону и катиону)

Константа гидролиза в этом случае определяется константой диссоциации слабой кислоты и слабого основания:

Реакции гидролиза играют важную роль в природных и производственных процессах. В водоочистке для удаления грубодисперсных и коллоидных примесей используют осадки гидроксидов алюминия и железа, получаемые гидролизом сульфатов железа (FeSO4.7H2O; Fe2(SO4)3.9H2O), алюминия Al2(SO4)3.18H2O), или хлорида железа (FeCl3.6H2O). Для обеспечения полноты протекания гидролиза растворы подщелачивают. Важной стадией процесса пищеварения является гидролиз пищи в желудочно-кишечном тракте. Энергия в живых организмах запасается, в основном, в виде АТФ (аденозинтрифосфорная кислота) и выделяется при ее гидролизе.

Билет 20. Буферное действие – основной механизм протолитического гомеостаза в организме.

Кислотно-основными буферными растворами называют такие растворы, рН которых сохраняется примерно постоянным при разбавлении и добавлении кислоты или основания.

Сопряженные кислотно-основные пары В/ВН+ и А-/НА называют буферными системами. В – основание, НА – кислота, ВН+ - сопряженная кислота, А- - сопряженное основание.

В + Н+ = ВН+

НА = Н+ + А-

Буферные растворы играют большую роль в жизнедеятельности. К числу исключительных свойств живых организмов относится их способность поддерживать постоянство рН биологических жидкостей, тканей и органов – кислотно-основной гомеостаз. Это постоянство обусловлено наличием нескольких буферных систем, входящих в состав этих тканей.

Классификация кислотно-буферных систем.

1. Слабая кислота и ее анион А-/НА (ацетатная)

2. Слабое основание и его катион В/ВН+ (аммиачная)

3. Анионы кислой и средней соли или двух кислых солей (например, карбонатная буферная система);

4. Ионы и молекулы амфолитов (аминокислотная, белковая).

Механизм буферного действия.

Буферное действие раствора обусловлено смещением кислотно-основного равновесия за счет связывания добавляемых в раствор ионов Н+ и ОН- в результате реакции этих ионов и компонентов буферной системы с образованием малодиссоциированных продуктов.

Механизм действия буферных систем

1.Разбавление буферной смеси водой.

Из уравнения Гендерсона-Гассельбаха следует, что рН буферной смеси зависит только от соотношения компонентов и не зависит от концентраций. При разведении системы водой увеличивается ее объем, количества кислоты и соли остаются прежним

pH=pKa+lgС(соль)/С(кислота)

2.Постоянство реакции среды при добавлении кислот и оснований.

Системы противостоят изменению рН среды за счет своих кислотных или основных резервов. Протоны добавленной кислоты будут связываться с основаниями ,а гидроксид-анионы добавленного основания с кислотой буферной системы

Пример: Фосфатная буферная система (Na2HPO4, NaH2PO4)

В растворе в результате диссоциации присутствуют анионы кислоты- Н2РО4- и сопряженного основания- НРО42-.Добавим небольшое количество сильной кислоты(HCl, H2SO4). Сдвига рН среды практически не будет наблюдаться, так как с кислотой будет реагировать щелочь , образуя слабо диссоциирующий электролит Н2РО4-

Н+ + НРО42- ↔ Н2РО4-

НСl + Na2HPO4 ↔ NaCl + NaH2PO4

В результате реакции вместо сильной кислоты появилось эквивалентное количество слабой кислоты, поэтому рН раствора существенно не меняется.

Аналогично ведет себя система при добавление небольших количеств щелочи. В этом случае в реакцию вступает кислотный резер системы – ионы Н2РО4-

OH- + H2PO4- ↔ HPO42- + H2O

HCl + NaH2PO4 ↔Na2HPO4 + H2O

Уравнение Гендерсона-Гассельбаха. pH=pKa+lgС(сопряженное основание)/С(кислота)

pH=14-(pKв+lgСсопряженное основание/Скислота)

рН любой буферной смеси будет зависеть отприроды взятых компонентов, т.е от константы диссоциации слабой кислоты или слабого основания, а так же от соотношения концентраций компонентов буферной смеси. С(соль)С(основ.)или (кислота) или в соответствии с протолитической теорией С(сопряженное основание)С(кислота)

Расчет рН буферных систем.

Уравнение Гендерсона-Гассельбаха

для буф. систем 1ого типа:

рН = рКа + lg (c(соль)/c(кислота) )

для 2ого типа систем:

рН = рКа + lg (c(основание)/c(соль) )

для 3его типа:

рН = рКа(кислоты) + lg (c(соль)/c(кислота) )

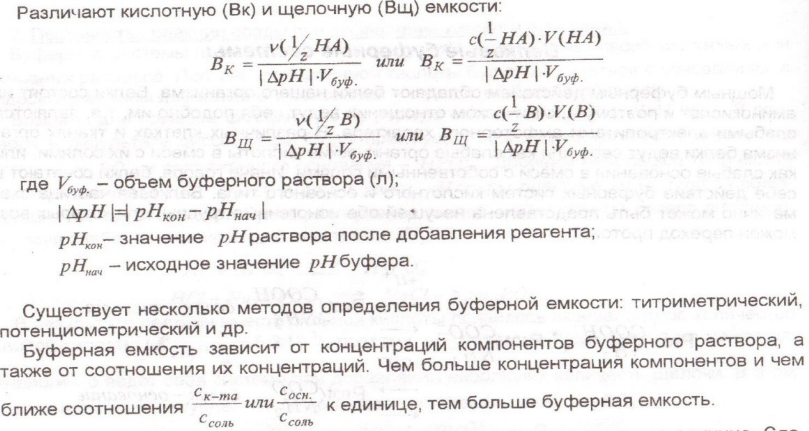

Величину, характеризующую способность буферного раствора противодействовать смещению реакции среды при добавлении кислот и щелочей, называют буферной емкостью раствора. Она измеряется количеством кислоты или щелочи (моль или моль эквивалента), добавление которого к 1 л буферного раствора изменяет рН на единицу.

Буферная емкость, как следует из ее определения, зависит от ряда факторов:

1. Чем больше количества компонентов кислотно-основной пары основание/ сопряженная кислота в растворе, тем выше буферная емкость этого раствора (следствие закона эквивалентов).

2. Буферная емкость зависит от соотношения концентраций компонентов буферного раствора, а следовательно, и от рН буферного раствора.

Способность

противодействовать изменению рН при

добавлении кислот и щелочей, имеет

протяжность приблизительно одну единицу

рН с каждой стороны от точки рН=рКа. Вне

этого интервала буферная емкость быстро

падает до 0. Интервал рН=рКа +/-

1 называется

зоной буферного

действия.

Способность

противодействовать изменению рН при

добавлении кислот и щелочей, имеет

протяжность приблизительно одну единицу

рН с каждой стороны от точки рН=рКа. Вне

этого интервала буферная емкость быстро

падает до 0. Интервал рН=рКа +/-

1 называется

зоной буферного

действия.