- •20. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения и санитарные условия жизни в городах.

- •21. Природоохранные мероприятия по предупреждению загрязнения атмосферного воздуха.

- •23. Источники хозяйственно – питьевого водоснабжения, сравнительная гигиеническая характеристика. Зоны санитарной охраны источников.

- •26. Вода как фактор биосферы. Физиолого- гигиеническое значение воды.

- •30. Гигиенические требования к качеству питьевой воды при централизованном водоснабжении.

- •31. Роль водного фактора в эпидемиологии неинфекционных заболеваний.

- •32. Эпидемическая безопасность воды при централизованном водоснабжении. Профилактика инфекционных заболеваний.

- •33. Методы улучшения качества питьевой воды при централизованном водоснабжении.

- •34. Гигиенические требования к качеству питьевой воды при децентрализованном водоснабжении.

- •35. Микроэлементы окружающей среды. Биогеохимические эндемии и их профилактика.

- •36. Почва как фактор биосферы. Эколого-гигиеническая характеристика источников загрязнения почвы.

- •37. Гигиеническая характеристика методов утилизации и обезвреживания твердых промышленных и бытовых отходов.

- •38. Климат и здоровье. Гигиенические проблемы акклиматизации.

- •39. Погода. Классификация и гигиеническая характеристика типов погоды. Влияние погоды на здоровье.

- •40. Гелиометеопатические реакции и метеотропные заболевания, профилактика.

- •41. Гигиеническая характеристика микроклиматических факторов. Методы гигиенической оценки комплексного действия микроклиматических факторов на организм.

- •42. Антропогенное загрязнение воздуха закрытых помещений. Гигиеническая характеристика источников загрязнения. Санитарное значение углекислого газа.

- •43. Гигиенические требования к вентиляции помещений различного назначения. Методы гигиенической оценки. Методы контроля.

- •44. Гигиенические требования и методы гигиенической оценки естественного и искусственного освещения помещений. Принципы нормирования. Методы контроля.

- •45. Солнечная радиация и ее гигиеническое значение.

- •46. Гигиенические требования к световому режиму в образовательном учреждении. Профилактика болезней органа зрения у детей.

- •47. Ультрафиолетовое излучение. Профилактика воздействия избыточных доз уф-излучения и уф-недостаточности.

- •48. Шум как неблагоприятный фактор окружающей среды. Профилактические мероприятия.

- •49. Электромагнитные поля как фактор риска здоровью населения.

- •51. Характеристика естественного и техногенно-измененного радиационного фона биосферы.

- •53. Гигиенические требования к земельному участку больницы.

- •54.Типы планировки больничного комплекса.

- •63. Концепция здорового питания. Принципы здорового питания.

- •64. Пищевая и биологическая ценность продуктов питания. Эссенциальные пищевые вещества, минорные биологически активные вещества.

- •Физиолого-гигиеническое обоснование норм потребления липидов

- •При определении потребности в жирах следует учитывать:

- •65. Рекомендации по выбору продуктов на основе «Пирамиды питания».

- •66. Понятие «состояние питания», виды, методы оценки.

- •Методы оценки статуса питания

- •Характеристика основных методов оценки статуса питания, используемых в клинической практике

- •67. Недостаточность питания, нарушения в состоянии здоровья, профилактика.

- •68. Избыточное питание, нарушения в состоянии здоровья, профилактика.

- •69. Алиментарные заболевания, их классификация, профилактика.

- •70. Биологически активные добавки к пище, их классификация, роль в профилактике заболеваний и оздоровлении организма.

- •71. Гигиеническая характеристика химически и генетически модифицированных продуктов питания.

- •72. Экологическая безопасность продуктов питания.

- •77. Санитарно-гигиеническая оценка пищевых продуктов: задачи и последовательность экспертизы.

- •80. 81.

- •95. Гигиена труда рентгенологов и радиологов.

- •96. Основные виды ионизирующих излучений и их радиационно-гигиеническая характеристика.

- •97. Принципы гигиенического нормирования воздействия на людей ионизирующих излучений.

- •98. Биологическое действие радиации, профилактические мероприятия.

- •99. Профилактика вредного влияния ионизирующих излучений при работе с закрытыми и открытыми источниками.

- •100. Гигиена труда при работе в условиях повышенного и пониженного атмосферного давления, высоких и низких температур. Профилактика.

- •101. Гигиена труда работников сельского хозяйства.

- •102. Основные группы ядохимикатов, применяемых в сельском хозяйстве. Гигиена труда, профилактика профессиональных заболеваний.

- •103. Пыль как фактор риска здоровью в условиях производственной среды. Принципы гигиенического нормирования. Профилактика профессиональной патологии.

- •104. Шум как фактор риска здоровью в условиях производственной среды. Профилактика шумовой патологии.

- •105. Вибрация как фактор риска здоровью в условиях производственной среды. Профилактика вибрационной болезни.

- •106. Работоспособность и факторы, оказывающие на нее влияние. Переутомление и его профилактика.

- •107. Эколого-гигиенические требования к размещению и планировке земельного участка образовательных учреждений.

- •108. Гигиенические принципы планировки зданий образовательных учреждений: дошкольное учреждение, школа.

- •109. Гигиенические требования к устройству и оборудованию помещений образовательной школы.

- •110. Гигиеническая оценка школьной мебели.

- •111. Физиолого-гигиенические основы режима дня школьников.

- •112. Профессиональная ориентация и врачебно-профессиональная консультация подростков.

- •113. Исследование и оценка физического развития детей и подростков.

- •114. Секулярный тренд, акселерация и децелерация.

71. Гигиеническая характеристика химически и генетически модифицированных продуктов питания.

Существуют различные критерии оценки безопасности и качества пищевой продукции из генетически модифицированных источников, но основным среди них является принцип композиционной эквивалентности. Суть этого принципа заключается в сравнении ГМИ пищи с исходным традиционным аналогом. Сравнение проводится по содержанию основных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), микронутриентов, минорных непищевых биологически активных компонентов, антиалиментарных и токсичных веществ, аллергенов, характерных для данного вида продовольствия или определяемых свойствами переносимых генов.

Учитывая, что основное действие ДНК может быть выражено экспрессируемыми ею белками, которые потенциально могут оказать влияние на качествои безопасность пищевых продуктов, особое внимание при оценке композиционной эквивалентности ГМ-продукта традиционному аналогу уделяется именно белковому компоненту. Этот белок сравнивается по аминокислотному составу с известными белковыми токсинами и аллергенами и на основании проведенного анализа делается вывод о степени их сходства. Дальнейшая оценка белка включает определение острой токсичности на лабораторных животных, скорости его разрушения в желудочном и кишечном соке на различных моделях, в том числе в организме животных, распаде при приготовлении пищи и др.

Например, при оценке потенциальной аллергенности новых экспрессированных белков учитываются: размер белка (известные аллергены обычно имеют длину не менее 10—40 кД); устойчивость белка к перевариванию и технологической обработке (большинство известных аллергенов медленно перевариваются в желудочно-кишеч-ном тракте и устойчивы при технологической обработке); схожесть структуры белка с таковой у известных аллергенов. Если ген переносится из организма донора, который является аллергеном, необходимо доказать, что получаемый продукт не содержит аллергенов.

С целью изучения влияния генетической модификации на пищевую ценность продукта необходимо анализировать не только содержание белков, жиров и углеводов, но и состав витаминов, макро- и микроэлементов.

Кроме того, учитывается, в каком виде данный продукт традиционно употребляется в пищу и как реагирует на технологическую обработку, при этом анализируется химический состав конечной продукции, ее пищевая и энергетическая ценность. Программа исследований определяется для каждого конкретного продукта индивидуально.

.

Если в результате исследований не обнаруживаются отличия от традиционного аналога по композиции за исключением присутствия генетически измененного белка, а также токсичность и аллергенность этого белка, то ГМИ пищи причисляют к первому классу безопасности, признают эквивалентным традиционному аналогу и считают полностью безвредным для здоровья.

При обнаружении отличий от традиционного аналога (второй класс безопасности) или полного несоответствия с традиционным аналогом (третий класс безопасности) оценку безопасности ГМИ необходимо продолжать.

Оценка пищевых свойств включает изучение пищевой ценности нового продукта, его квоты в рационе человека, способов использования в питании, биодоступности, оценку поступления отдельных нутриентов (если ожидаемое поступление нутриента превышает 15% от его суточной потребности), влияния на микрофлору кишечника (если ГМИ содержит живые микроорганизмы) .

Поскольку продукты, полученные из новых нетрадиционных источников, могут содержать неизвестные компоненты, необходимо проведение исследований на животных с включением в их рацион нового продукта в максимально возможном количестве .

Технологическая обработка пищи значительно снижает содержание ДНК в продуктах. В высокорафинированных продуктах, таких как сахар-песок, произведенный из сахарной свеклы, или масло из бобов сои, ДНК содержится в следовых количествах или отсутствует.

Опасения у специалистов вызывает возможный перенос генов устойчивости к антибиотикам, которые используются при создании трансгенных растений, в геном бактерий желудочно-кишечного тракта. Однако основной объем поступающей с пищей ДНК подвергается разрушению в пищеварительном тракте, и, следовательно, маловероятно сохранение целого гена с соответствующей регуляторной последовательностью. Несмотря на крайне низкую вероятность внедрения генов в геном микроорганизмов в настоящее время, как указывалось выше, интенсивно разрабатываются методы удаления этих генов из генома растений.

В Российской Федерации разработаны и введены в действие нормативно-правовые документы, определяющие порядок экспертизыпродуктов из ГМИ:

а) порядок гигиенической экспертизы и регистрации пищевой продукции, полученной из ГМИ, на основании

постановления № 7 от 06.04.99 г. Главного государственного санитарного врача Российской Федерации ;

б) порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов, полученных из ГМИ, на основании постановления № 14 Главного государственного санитарного врача РФ от 8.11.2000 г. .

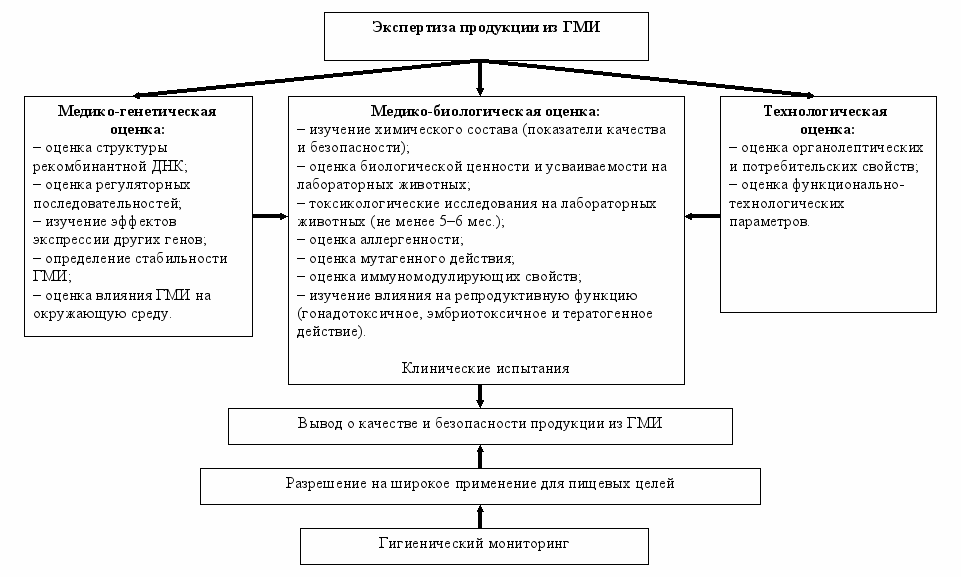

Этими постановлениями предусматриваются три направления санитарно-гигиенической экспертизы впервые поступающей на рынок России продукции из ГМИ — медико-биологическая, медико-генетическая и технологическая и распределяются обязанности по отдельным направлениям экспертизы между ведущими научными учреждениями страны.

Медико-биологические исследования пищевой продукции, полученной из ГМИ, проводят в соответствии с Методическими указаниями МУК 2.3.2.970-00 «Медико-биологическая оценка пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных источников» (утв. Главным государственным санитарным врачом 24 апреля 2000 г.). Методические указания разработаны с целью обеспечения единого научно обоснованного подхода к оценке качества и безопасности пищевой продукции, полученной из ГМИ, на этапах разработки, экспертизы и государственной регистрации этой продукции, требований к проведению медико-биологических исследований и предназначены для учреждений санитарно-эпидемиологической службы РФ, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Эти требования применяются на этапах постановки на производство, гигиенической экспертизы, государственной регистрации, закупки, ввоза в страну и реализации продукции из ГМИ.

Медико-генетическая оценка пищевой продукции, полученной из ГМИ, проводится в соответствии с МУК 2.3.2.970-00. Необходимость проведения тех или иных исследований по данному разделу и для каждого конкретного вида пищевой продукции по этому пункту определяет эксперт Центра «Биоинженерия» РАН. Методические указания содержат описание методов определенияколичественного содержания ГМИ растительного происхождения в пищевых продуктах, основанных наидентификациирекомбинантной ДНК с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Оценка пищевой продукции, полученной из ГМИ, по функционально-технологическим свойствам. Необходимость проведения тех или иных исследований по этому разделу определяется экспертом Московского государственного университета прикладной биотехнологии.

Санитарно-химические исследования для каждого вида продукции, полученной из ГМИ, проводятся в соответствии с «Гигиеническими требованиями безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» СанПин 2.3.2.1078-01 . Их необходимость определяется экспертом с учетом химического состава исходной аналогичной продукции, полученной традиционным способом без использования генной инженерии.

При санитарно-химическом исследовании определяются:

♦ показатели безопасности: цинк, медь, свинец, мышьяк и другие металлы; пестициды; углеводороды, патулин и т.п.;

♦ показатели качества: общий белок, липиды, углеводы, витамины, нуклеиновые кислоты и т.п.;

♦ радиологические показатели безопасности — цезий-137 и стронций-90.

Оценка безопасности пищевой продукции, полученной из ГМИ, проводится на лабораторных животных по определенным схемам. Во время проведения эксперимента у животных изучают следующие показатели:

♦ интегральные — общее состояние животных, которое оценивают ежедневно (контроль массы тела, на забое определяют абсолютную и относительную массу тела);

♦ биохимические — определяются при забое животных (общий белок, глюкоза, мочевина, холестерин, минеральный состав и др.);

♦ гематологические — гемоглобин, общее количество лейкоцитов, эритроцитов и др.;

♦ морфологические (все животные, погибшие в ходе эксперимента, вскрываются, и составляется протокол вскрытия). Исследуют все внутренние органы макроскопически; печень, почки, селезенку, сердце, желудок и другие органы изучают дополнительно обзорными гистологическими методами; проводят дополнительные морфологические исследования (изучение жировых включений в клетке, выявление жирных кислот, холестерина, РНК и др.).