Пожарная техника / Uchebnik voditelya pozharnogo avtomobilya 2007

.pdf

отключить систему, продув трубопроводы сжатым воздухом. Отключение системы производится при температуре окружающего воздуха ниже +100С.

Неисправности системы дополнительного охлаждения могут быть вызваны разгерметизацией или засорением трубопроводов системы, их глубокой коррозией или разрушением. Неисправные вентили, установленные на насосе, могут быть причиной неудовлетворительной работы системы вакуумирования.

2.4 Системы дополнительного обогрева пожарных автомобилей

Пожарные автомобили, в зависимости от их конструктивного исполнения могут оборудоваться различными системами дополнительного обогрева кабины расчёта, ёмкости цистерны и насосного отсека.

Большинство пожарных автоцистерн, находящихся в эксплуатации, имеют изменённую систему выпуска отработавших газов. Так, отработавшие газы двигателей пожарных автомобилей используются в системе забора воды пожарным насосом и для обогрева цистерн, кабин расчётов, насосного отсека (см. рис. 2.52).

Для этого перед глушителем 8 установлен газоструйный вакуум-аппарат 4, к которому по приёмным трубам 2 поступают отработавшие газы из двигателя. Пройдя распределительную

камеру газоструйного вакуум-аппарата (устройство и эксплуатация газоструйного вакуум-аппарата рассматривается в главе 3.5) поток отработавших газов через проставку 5, может следовать в двух направлениях (в зависимости от периода эксплуатации пожарного автомобиля – летнему или зимнему). Переключение трактов осуществляется с помощью переставной стальной вставкизаглушки. В зимний период эксплуатации вставка-заглушка из фланцевого соединения 7 перестанавливается во фланцевое соединение 6. В этом случае отработавшие газы из глушителя через проставку 5 поступают в трубу, проходящую под днищем цистерны и далее через обогреватель (батарею) 10 в атмосферу. Батарея, представляющий собой отлитый из алюминиевого сплава оребрённый цилиндр, крепится к раме автомобиля под насосом. Проходящие через батарею отработавшие газы отдают тепло в насосный отсек. На трубе, проходящей под цистерной на некоторых моделях пожарных автомобилей, может устанавливаться обогреватель цистерны, представляющий собой трубу, окруженную по длине кожухом для концентрации теплоты. На период летней эксплуатации вставка-заглушка должна быть удалена из фланцевого соединения 6 и установлена во фланец 7.

У пожарных автомобилей других моделей с обогревом насосного отсека отработавшими газами принцип устройства системы выпуска сохраняется, хотя в зависимости от назначения и от особенностей компоновки кузова конструктивно может отличаться.

71

Техническое обслуживание таких систем заключается в том, что при сезонном техническом обслуживании необходимо разъединять фланцевые соединения 6, 7 и переставлять вставкузаглушку в соответствии с периодом эксплуатации пожарного автомобиля.

Неисправности в системе выпуска отработавших газов пожарных автомобилей заключаются в нарушении герметичности и прочности крепления отдельных элементов. Негерметичность соединений устраняется подтяжкой болтов и гаек фланцев и зажимов. В целях предотвращения пригорания гаек шпилек газоструйного вакуум-аппарата их выполняют из латуни, меди или бронзы и ставят на сухой графитной смазке. Повреждённые прокладки заменяют. Края вновь установленных прокладок обрезают заподлицо с фланцами. В телескопических соединениях регулируют положение труб в обойме, при необходимости подматывают шнуровой асбест и плотно затягивают зажимом.

В настоящее время на пожарных автомобилях зачастую устанавливают автономные системы на основе серийных отопительно-вентиляционных установок, предназначенные для обеспечения требуемого температурного режима в кабине расчёта и в насосном отсеке.

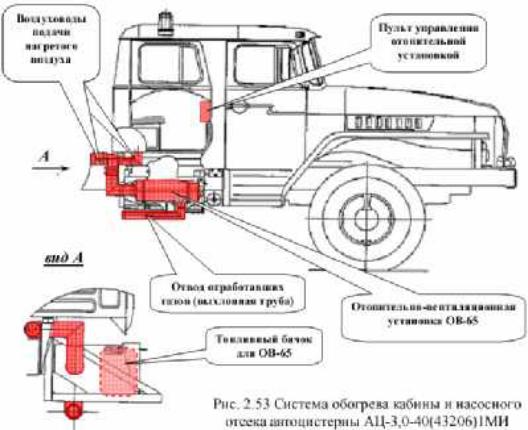

Так, на пожарной автоцистерне АЦ-3,0-40(43206)1МИ в отсеке под кабиной расчёта с правой стороны монтируются на ложементах отопительно-вентиляционная установка ОВ-65 и автономный топливный бак для дизельного топлива (см. рис. 2.53). Подача топлива от топливного бака к отопительно-вентиляционной установке осуществляется по топливопроводу, в который встроен электромагнитный клапан, обеспечивающий дистанционное открытие и закрытие топливопровода со встроенным устройством электроподогрева топлива. Электроподогрев топлива включается только на период запуска отопительно-вентиляционной установки (на время удерживания кнопки «ПУСК» на щите управления).

Воздух, нагретый в отопительно-вентиляционной установке, проходит через воздуховоды в кабину расчёта и в насосный отсек. В качестве воздуховода, обеспечивающего подачу воздуха в насосный отсек, используется правая опорная труба надрамника. Продукты сгорания топлива через газо-направляющий патрубок отопительно-вентиляционной установки и отвод выбрасываются в атмосферу.

72

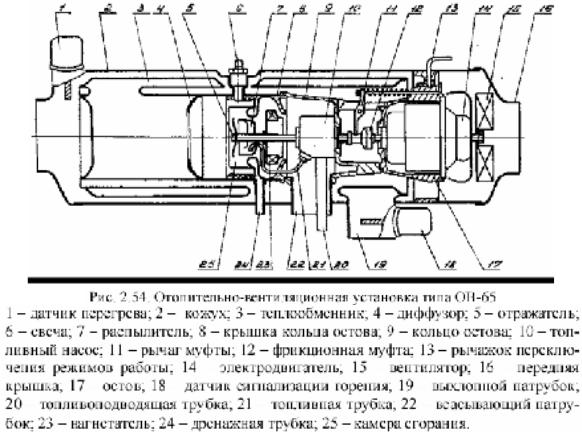

Отопительно-вентиляционная установка типа ОВ-65 (см. рис. 2.54) состоит из следующих основных узлов:

§теплообменника, обеспечивающего нагрев проходящего через него воздуха;

§камеры сгорания;

§электродвигателя, обеспечивающего подачу в теплообменник воздуха, подачу и

распыление топлива в камере сгорания, подачу воздуха в камеру сгорания и отвод продуктов горения; § приборов, устройств и датчиков, обеспечивающих функционирование установки.

Теплообменник установки состоит из трёх концентрично расположенных цилиндров: внутреннего, среднего и наружного. Во внутреннем цилиндре установлены диффузор 4 и камера сгорания 25. Внутренний и средний цилиндры соединены между собой четырьмя окнами, наружный цилиндр имеет выхлопной патрубок 19. Из камеры сгорания выведена дренажная трубка 24.

73

Отопительно-вентиляционная установка может работать в режимах отопления и вентиляции. Переключение режимов осуществляется рычажком 13.

На режиме отопления происходит одновременная подача топлива и воздуха в камеру сгорания, а также воздуха на нагрев. Топливо подводится к насосу 10 по трубке 20, а затем по трубке 21 подаётся в распылитель 7, разбрызгивается, смешивается с воздухом, подаваемым нагнетателем 23, и воспламеняется от раскалённой спирали свечи 6. Затем пламя через диффузор 4 заполняет внутренний цилиндр, раскаляя его стенки. Дальнейшее горение поддерживается без участия свечи. Продукты сгорания через окна поступают в замкнутое пространство между средним и наружным цилиндрами, разогревают их стенки и выбрасываются через выхлопной патрубок 19. Свежий воздух, подаваемый вентилятором 15, нагревается, проходя по кольцевым пространствам, образованным внутренним и средним цилиндрами, наружным цилиндром и кожухом.

В режиме вентиляции муфта 12, управление которой осуществляется рычажком 13, отключает топливный насос 10, и подача топлива в распылитель 7 прекращается.

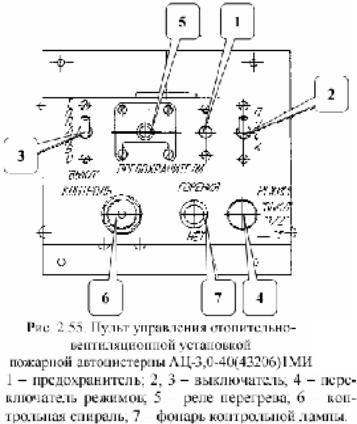

Управление работой отопительно-вентиляционной установкой осуществляется органами управления на пульте, расположенном в кабине расчёта. Пульт управления соединён с отопительно-вентиляционной установкой электрическими жгутами, и обеспечивает включение-выключение отопительно-вентиляционной установки, а также контроль её состояния. Состав приборов и органов управления пульта отопительно-вентиляционной установкой и датчиков, контролирующих её работу показан на рис. 2.55.

74

Включение |

отопительно- |

|

вентиляционной |

установки |

|

осуществляется |

следующим |

|

образом: |

|

|

На |

пульте |

управления |

тумблер 3 «Топливо» (см. рис. 2.55)

перевести |

в |

положение |

|

«Включено», |

при |

этом |

|

электромагнитный |

|

клапан |

|

открывает |

топливопровод |

подачи |

|

топлива |

к |

отопительно- |

|

вентиляционной |

установке. |

||

Тумблер 2 «Пуск» перевести в положение «Включено» и удерживать его в этом положении; при этом контрольная спираль 6, которая характеризует степень разогрева свечи накаливания, должна накалиться до яркокрасного цвета. Степень разогрева контрольной спирали наблюдается в смотровом окне на пульте управления. После разогрева контрольной спирали переключатель 4 «Режим»

перевести в положение «1/2» или «1», в зависимости от требуемой производительности вентилятора; при этом должен загореться индикатор контрольной лампы 7 «Горения нет». Удерживая тумблер «Пуск» во включённом состоянии, дождаться выключения индикатора контрольной лампы «Горения нет», после чего отпустить тумблер «Пуск». Отключение контрольной лампы «Горения нет» обеспечивается срабатыванием датчика сигнализации горения 18 (см. рис. 2.54) при достижении пороговой температуры.

Отключение отопительно-вентиляционной установки осуществляется следующим образом. На пульте управления тумблер «Топливо» (см. рис. 2.55) перевести в положение «Выключено», при этом электромагнитный клапан перекрывает топливопровод подачи топлива к отопительно-вентиляционной установке. Работающий топливный насос выкачивает топливо, находящееся в топливопроводе на участке между электромагнитным клапаном и отопительновентиляционной установкой, после чего процесс горения прекращается и начинается процесс продувки воздухом камеры сгорания. При продувке происходит её охлаждение и охлаждение датчика сигнализации горения. При достижении пороговой температуры срабатывает датчик сигнализации горения, который включает контрольную лампу индикатора «Горения нет», после

чего необходимо переключатель «Режим» поставить в положение «Выключено».

Техническое обслуживание системы обогрева кабины расчёта и насосного отсека с отопительно-вентиляционной установкой ОВ-65 необходимо производить в плановом порядке.

При ЕТО необходимо убедиться в надёжности крепления отопительной установки, топливного бака, воздуховодов, положение дренажной трубки, отсутствие подтекания топлива в соединениях топливопровода. Проверить состояние (чистоту и возможность перекрытия) трубопроводов подающих воздух на нагрев и для обеспечения горения, а также отводящих нагретый воздух и отработавшие газы. При эксплуатации пожарного автомобиля в осенне-зимний период кратковременным пуском проверить работоспособность установки и наличие дизельного топлива в баке.

При эксплуатации системы на пожаре или аварии запрещается оставлять работающую

75

отопительно-вентиляционную установку без присмотра. Не допускается работа установки при загрязнённой дренажной трубке 24 (см. рис. 2.54). После выключения установки повторное включение разрешается производить только после её охлаждения, о котором сигнализирует лампа 7 (см. рис. 2.55); в противном случае будут наблюдаться хлопки и выбрасывание пламени из всасывающего и выхлопного патрубков. При автоматическом отключении установки в результате перегрева и "выскакивании" кнопки реле перегрева 5 (см. рис. 2.55) повторное включение установки разрешается производить только после выявления и устранения причин, вызвавших аварийный режим.

Если по какой-либо причине возникла необходимость эксплуатации отопительновентиляционной установки в режиме вентиляции, необходимо рычажок 13 (см. рис. 2.54) установить в соответствующее положение.

По возвращению с пожара или аварии необходимо устранить неисправности замеченные при эксплуатации установки.

При ТО-1 и ТО-2 необходимо произвести операции технического обслуживания в соответствии с руководством по эксплуатации отопительно-вентиляционной установкой ОВ65.

Сезонное обслуживание включает следующие дополнительные операции: очистка от грязи и пыли воздуховодов, подводящих воздух на нагрев и горение, и отводящих нагретый воздух и отработавшие газы, промывка топливного бака системы.

В период эксплуатации отопительно-вентиляционной установки ОВ-65 могут наблюдаться следующие наиболее характерные неисправности:

§невозможность запуска установки в режиме отопления;

§перегрев установки;

§повышенная дымность при работе.

Невозможность запуска установки в режиме отопления визуально определяется по отсутствию выключения контрольной лампы «Горения нет» на щите управления. Данная неисправность может быть по причинам неисправности свечи (обрыв в электрической цепи свечи, перегорание контрольной спирали или свечи, закоксование свечи), недостаточного напряжения в электрической цепи свечи (контрольная спираль нагревается до тёмно-красного цвета), отсутствия подачи топлива в камеру сгорания.

Перегрев установки возможен вследствие засорения или повреждения трубопроводов, подводящих воздух на нагрев и отводящих нагретый воздух, а также в результате прогара камеры теплообменника.

Установка может дымить из-за засорения или повреждения трубопроводов, подающих воздух на горение и отводящих отработавшие газы, а также по причине недостаточной частоты вращения вала электродвигателя.

76

3.НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Основным специальным агрегатом пожарных автомобилей являются пожарные насосы, которые служат для подачи под напором жидких огнетушащих веществ.

3.1.Общие сведения о насосах. Технические требования к насосным агрегатам пожарных автомобилей

Насосами называют машины для подъёма или перемещения жидкостей или газов (чаще всего жидкостей) путём сообщения жидкости энергии давления, так называемого напора, который необходим как для подъёма жидкости, так и для преодоления сопротивлений, возникающих при движении жидкости по трубопроводам.

Согласно ГОСТ 17398 “Насосы. Термины и определения”, насосы по принципу действия подразделяются на две основные группы: динамические и объёмные.

В динамических насосах энергия к жидкости передаётся за счёт действия массовых (инерционных) сил или сил жидкостного трения. В этих насосах жидкость под воздействием гидродинамических сил перемещается в камере, постоянно сообщающейся с входом и выходом насоса.

По виду силового воздействия динамические насосы подразделяются на лопастные и насосы трения.

Лопастными называют насосы, в которых жидкость перемещается за счёт энергии, передаваемой ей при обтекании лопастей рабочего колеса. Лопастные насосы объединяют основные группы насосов: центробежные, диагональные и осевые. В центробежных насосах жидкость перемещается через рабочее колесо от центра к периферии, в осевых – через рабочее колесо в направлении его оси. Диагональные (радиально-осевые) насосы являются промежуточной формой между центробежными и осевыми насосами: вход воды у них осевой,

авыход – по диагонали между осевым и радиальным направлениями.

Внасосах трения жидкость перемещается под действием сил трения. В эту группу входят вихревые, струйные и другие насосы. В вихревых насосах энергия от колеса к

жидкости передаётся за счёт действия центробежных сил. Вихревое рабочее колесо по принципу действия аналогично центробежному с радиальными лопастями. В вихревом насосе, в отличие от центробежного, жидкость на пути её движения от всасывания к нагнетанию проходит через каналы рабочего колеса не один раз, а многократно. Принцип работы струйных насосов заключается в создании разряжения за счёт увеличения скорости потока рабочей среды (жидкости, газа) и передачи энергии от рабочей среды к эжектируемой.

В объёмных насосах энергия к жидкости передаётся за счёт действия сил давления на поверхность жидкости. Жидкость перемещается за счёт периодического изменения объёма камеры, попеременно сообщающейся со входом и выходом насоса.

По форме движения рабочих органов объёмные насосы подразделяются на возвратнопоступательные и роторные. В группу насосов возвратно-поступательного действия входят поршневые, плунжерные и диафрагменные. В группу роторных насосов входят шестерённые, винтовые и пластинчатые (шиберные).

Классификация насосов – это сложная и неоднозначная задача. Конструкции насосов весьма разнообразны, поэтому полная классификация по их конструктивному исполнению достаточно сложна.

77

Объёмные насосы

В основе работы этих насосов лежит уравнение Менделеева-Клайперона:

Р.V/ Т = соnst,

где: Р – давление среды в камере насоса;

V – рабочий объём камеры насоса;

Т – температура перекачиваемой среды.

Если считать, что температура перекачивающей среды остаётся неизменной (Т= соnst), то данное уравнение примет следующий вид: Р.V = соnst. Таким образом, очевиден принцип работы объёмных насосов: перемещение среды (жидкости или газа) под действием давления при изменяющемся объёме.

У поршневых (плунжерных) насосов в закрытом цилиндре ходит поршень (плунжер), совершая возвратно-поступательное движение. Так как в поршневых насосах процессы всасывания и нагнетания попеременно чередуются в одном и том же пространстве, то поршневые насосы снабжают распределительными механизмами – клапанами, назначение которых попеременно соединять всасывающую и нагнетательную полость насоса с внутренним пространством.

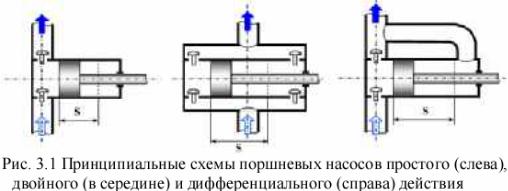

Поршневые насосы подразделяются на насосы простого, двойного и дифференциального действия (см. рис. 3.1).

Принцип действия поршневых насосов основан на том, что во время всасывания вследствие возвратно-поступательного движения поршня в цилиндре рабочий объём камеры увеличивается, создаётся разряжение, и в неё под действием атмосферного давления через всасывающий клапан поступает перекачиваемая среда (газ или жидкость). Во время нагнетания объём камеры уменьшается, перекачивающей среде сообщается энергия движения, и она выдавливается через нагнетательный клапан в напорную линию.

Упоршневых насосов простого действия за два хода поршня (один цикл) происходит один раз всасывание и один раз нагнетание.

В поршневых насосах двойного действия всасывание и нагнетание происходит при каждом ходе поршня. Эти насосы по существу являются соединением двух насосов простого действия в одном агрегате.

Упоршневых насосов дифференциального действия всасывание происходит за один ход

поршня, а нагнетание за два хода, то есть всасывание происходит периодически, а нагнетание непрерывно. Так при движении поршня вправо в левой полости происходит всасывание жидкости, одновременно из правой полости вытесняется определённое количество перекачивающей среды. При обратном ходе из левой полости жидкость или газ выталкивается через нагнетательный клапан в нагнетательную трубу, соединяющую обе полости цилиндра. В это же время в правой полости освобождается пространство. Таким образом, подача будет одинакова за оба хода. Этот тип поршневых насосов обладает такой же равномерностью подачи, как и поршневые насосы двойного действия, выгодно отличаясь от последних меньшим числом клапанов.

78

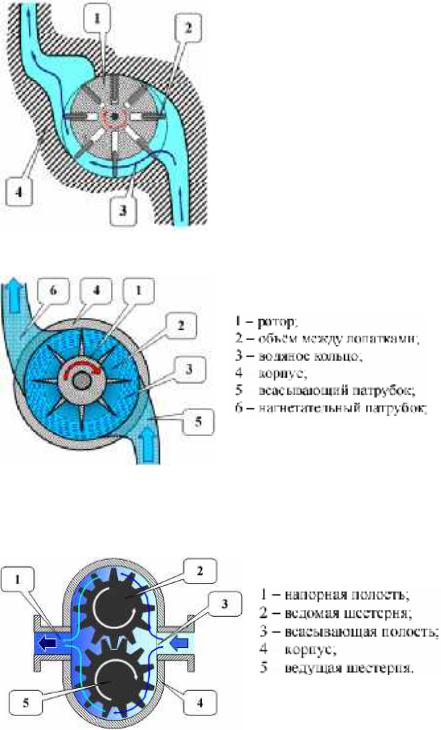

У пластинчатого (шиберного) насоса (см. рис. 3.2) при вращении ротора 1, эксцентрично расположенного в корпусе насоса 4, объём 3 между двумя смежными

шиберами в первый полупериод увеличивается, а затем уменьшается. Происходит постоянное всасывание жидкости или газа (на данном рисунке справа снизу) и нагнетание (влево наверх).

Шиберы в таких насосах выполнены в виде пластин, которые радиально перемещаются в специальных пазах ротора.

Аналогично шиберным насосам работают роликовые насосы, только вместо шиберов применяются ролики, которые также расположены в специальных профилированных пазах ротора.

В водокольцевом насосе (см. рис. 3.3) ротор 1 с радиальными лопатками эксцентрично размещён в цилиндрическом корпусе 4. Корпус насоса предварительно заполняют водой. При вращении ротора вода

Рис.3.3 Принципиальная схема водокольцевого насоса

образуя водяное кольцо 3. Рабочий объём 2 между лопатками ротора сначала увеличивается, а затем уменьшается, за счёт чего происходит всасывание и нагнетание перекачиваемой жидкости. Всасывающий 5 и нагнетательный 6 патрубки насоса примыкают к торцевой части насоса.

В корпусе шестерённого насоса 4 (см. рис. 3.4) размещены ведущая 5 и ведомая 2

Рис.3.3 Схема шестерённого насоса

шестерни. При вращении шестерён в направлении, указанном на рисунке 3.4, жидкость из всасывающей полости 3 захватывается зубьями шестерён и поступает в напорную полость 1. В напорной полости зубья входят в зацепление и вытесняют жидкость в напорный патрубок. Другими словами, насос работает за счёт изменения объёма между зубьями шестерён при их вращении: во всасывающей полости он увеличивается, а в напорной уменьшается.

Насосы объёмного типа обладают рядом преимуществ перед другими типами насосов, в

79

первую очередь высокой величиной создаваемого напора и хорошей всасывающей способностью. Последнее качество определяет использование объёмных насосов (особенно поршневых и плунжерных) в насосных агрегатах пожарных автомобилей в качестве вакуумных аппаратов. На некоторых образцах пожарной и приспособленной техники в качестве насосного агрегата используется простой и эффективный навесной шестерённый насос НШН-600М. К недостаткам объёмных насосов следует отнести их относительно невысокую производительность и чувствительность к наличию механических примесей в перекачиваемой среде. Именно поэтому наибольшее распространение в насосных агрегатах (установках) пожарных автомобилей получили динамические насосы, из которых более подробно будут рассмотрены струйные и центробежные насосы.

Струйные насосы

Насосы струйного типа работают на принципе эжекции, то есть передачи энергии от рабочей среды к нагнетаемой. Они отличаются от других насосов тем, что у них нет подвижных частей, а рабочим органом является сама рабочая среда, в качестве которой могут служить жидкости и газы. В зависимости от рабочей среды струйные насосы разделяются на газоструйные и водоструйные.

Работа струйного насоса основана на законе сохранения энергии потока:

Ек + Еп = соnst,

где: Ек – кинетическая энергия; Еп – потенциальная энергия.

На основании этого закона Бернулли вывел формулу для движения потока жидкости в определённом сечении трубопровода:

Р/γ + V2/2g + Z = соnst ,

где: Р/γ – пьезометрический напор (удельная потенциальная энергия давления); Р – рабочее давление потока; γ – удельный вес жидкости;

V2/2g – скоростной напор (удельная кинетическая энергия давления); V – средняя скорость потока;

g – ускорение свободного падения; Z – энергия положения.

Схема струйного насоса, основными конструктивными элементами которого являются сопло, вакуумная камера и диффузор, представлена на рис. 3.5.

При работе струйного насоса рабочая среда Q1 (жидкость или газ) подходит к насадку с некоторым запасом потенциальной Р/γ и кинетической V2/2g энергии. Уменьшаясь в сечении, насадок увеличивает скорость потока V и, тем самым, кинетическую энергию потока. Тогда, в соответствии с законом сохранения энергии потока, пропорционально уменьшается потенциальная энергия потока, а именно рабочее давление потока Р. Увеличивая скорость потока можно получить такое уменьшение давления, что в вакуумной камере у сопла создастся разряжение (давление ниже атмосферного). Под действием атмосферного давления в вакуумную камеру поступает эжектируемая среда Q2 и далее струёй рабочей среды Q1 уносится в диффузор. В расширяющемся диффузоре скорость движения потока рабочей и подсасываемой среды

80