Прикладная география / Прикладная география

.pdfлиоративных мероприятий. В пределах ЭПМО внутренние связи между компонентами боле тесные, чем внешние (с другими ЭПМО).

ЭПМО в гидромелиорации близок к понятию «болотный микроландшафт» (по К.Е. Иванову), в пределах которого сохраняется одинаковая структура растительного покрова и все связанные с ней другие компоненты среды. Именно здесь можно отметить все тонкости влияния мелиораций на процессы и свойства почв и имеется наибольшая возможность управлять этими процессами. Однако при современных научно-технических возможностях проведения мелиораций чаще в качестве ЭПМО рассматриваются территории, близкие к болотным мезоландшафтам, то есть это изолированные болотные массивы, образовавшиеся из одного первичного очага заболачивания.

Элементарный объект – мелиоративно-географическая система самого низкого ранга. Его строение можно рассматривать по принципу четырех основных разновидностей масс (воздушной, биомассы, водной, грунтовой), применяемому при изучении строения ландшафтов. Соответственно и эволюция ЭПМО представляет изменение как отдельных составляющих, так и всей их системы под воздействием мелиоративных мероприятий. В зависимости от силы воздействия и устойчивости изменения в системе могут касаться или отдельных ее звеньев (блоков), или же всей структуры ЭПМО.

По направленности перемещения потоков вещества и энергии ЭПМО чаще относится к разомкнутому типу систем, где преобладает однородный перенос, реже – к циркуляционному, с замкнутым переносом вещества. Примером разомкнутого типа являются природно-мелиоративные (осушительные) системы, в которых водоприемником служит речная сеть, циркуляционной – природно-мелиоративные системы, водоприемник которых – замкнутые водоемы, блюдца, западины и т.д.

Структура, морфология и мелиоративное состояние ЭПМО водосбора реки или озера определяются в первую очередь гидрологическими и гидрографическими показателями, а они – характеристиками речных систем. По-

этому наиболее удобно при выделении ЭПМО и определении их параметров исходить из понятия «элементарный водосбор», которому присваивается первый порядок в схеме Философа—Стралера. Согласно этой схеме два водотока первого порядка образуют водоток второго порядка, два водотока второго порядка – третий и т.д. Соответственные порядковые номера имеют их водосборы. В изучении мелиоративно-географических систем подход Фи- лософа—Стралера позволяет формализовать полученные данные по аккумуляции и выносу веществ в системах, а также определять влияние речной сети на такие показатели ЭПМО, как расчленение территории, углы наклона склонов, особенности стока, а также на характер протекания современных геоморфологических процессов и др.

Использование ЭПМО в качестве основных информационных объектов позволяет выделить мелиоративно-географические территориальные единицы не только по пространственной неоднородности, но и по функциональной целостности. Объединяясь по структурно-функциональным признакам, ЭПМО образуют мелиоративно-географические комплексы (МГК). При бассейновой основе МГК в зависимости от геоморфологического положения могут быть водораздельные, долинно-террасные, пойменные, озерные. В условиях осушительной мелиорации МГК территориально близок к болотному макроландшафту, который образуется в результате слияния нескольких микроландшафтов и представляет собой систему болот, объединенных территориально в единый массив.

МГК, включающие инженерно-мелиоративный блок, более организованы и сложны по сравнению с естественными ПТК. Однако они и менее устойчивы, т.е. имеют большую склонность к разрушению.

Следовательно, научной основой комплексного мелиоративногеографического районирования является существующая закономерность территориальной дифференциации географических признаков, характеризующих мелиоративную неустроенность природных комплексов.

Система мелиоративно-географического районирования состоит из следующих таксономических единиц: страна, зона, провинция, область, район, участок (подрайон). Возможно и более мелкое деление в зависимости от масштаба и цели исследований. Например, для разработки технических проектов конкретных мелиоративных объектов требуется выделение мелиора- тивно-географических комплексов и даже элементарных природномелиоративных объектов.

Для каждого уровня таксономических единиц характерен свой масштаб, основные и дополнительные признаки деления, приуроченность к определенной стадии планирования и проектирования мелиораций, методы, способы и приемы мелиораций.

Основой для вычленения стран служат общие тенденции типичного для платформы или геосинклиналей тектонического режима; периодичность макроклиматических изменений; сочетание природных процессов, имеющих мелиоративное значение; существенные различия в сельскохозяйственном, промышленном и другом использовании территории. От них зависит общий характер и направленность мелиораций, они учитываются при разработке генеральной схемы мелиораций.

Мелиоративно-географические зоны выделяются на основе однородности условий тепло- и влагообеспеченности, зональных типов почв и растительности, поверхностного стока. Они определяют преобладающий тип мелиорации и учитываются при построении межрегиональных схем.

Провинции выделяются на основе общих провинциальных особенностей природно-мелиоративного состояния территории, вызванных ее геоло- го-структурными, палеогеографическими, климатическими и геоморфологическими условиями. Отражают характер дренированности территории, глубины водоупорных горизонтов и основные черты грунтового увлажнения, определяют вид мелиораций. Являются определяющими при разработке схем.

Области вычленяются по преобладающим типам мелиоративной неустроенности (заболоченности, эродированности, культуртехнической неустроенности и др.), которые в условиях Нечерноземья зависят преимущественно от геоморфологических, биоклиматических факторов и их сочетаний. Определяют методы мелиораций, учитываются при разработке их техникоэкономических обоснований.

В основу мелиоративно-географических районов положены генетические особенности типов мелиоративной неустроенности территории. Они отражают генетический тип рельефа, характер распространения и режим грунтовых вод, пестроту почвенного покрова и определяют способы мелиораций. Учитываются при разработке технических проектов мелиораций.

Мелиоративно-географические участки (подрайоны) выделяются внутри районов на основе однородности структуры почвенного покрова, инже- нерно-геологических и литологических особенностей почвогрунтов. Особенности участков учитываются при строительстве и эксплуатации мелиоративных систем, использовании мелиорированных земель. Характеристика участков позволяет установить не только методы и способы, но и очередность мелиоративных мероприятий.

Таким образом, мелиоративно-географическое районирование дает возможность выявить повторяющиеся, наиболее типичные для данной территории причины хозяйственной неблагоприятности (неустроенности) и наметить комплекс инженерно-технических систем и мероприятий для их ликвидации или снижения негативных воздействий.

Вся территория Беларуси входит в смешанно-лесную (хвойношироколиственную) влажную умеренно-тёплую зону осушительноувлажнительных, культуртехнических и химических мелиораций. Это обусловлено тем, что здесь распространены ландшафты одного типа: равнинные умеренно-континентальные лесные, а соответственно и однотипное распределение тепла и влаги.

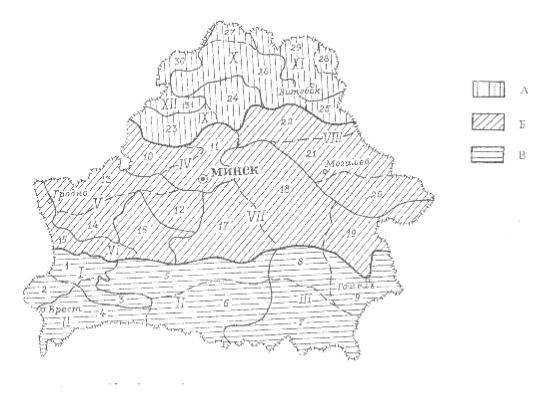

Дифференциация территории республики по результатам мелиоративной оценки ландшафтов является основой для выделения мелиоративногеографических провинций. На территории Беларуси выделены следующие мелиоративно-географические провинции: А. Полесская низинная, недостаточно увлажняемая; Б. Центральнобелорусская, преимущественно равнинная, нормально увлажняемая; В. Поозерская, преимущественно низинная, избыточно увлажняемая (рис. 6). Границами провинций являются в основном естественные геоморфологические рубежи и биоклиматические показатели.

Рис. 6 Мелиоративно-географическое районирование территории Беларуси (пояснения в тексте)

Полесская провинция охватывает территорию Белорусского Полесья, включая Прибугскую и Ясельдинскую равнины, а также смежные участки Предполесья. Особенностями этой провинции являются широкое распро-

странение заболоченных низменностей, недостаточное увлажнение в тёплый период года (коэффициент увлажнения менее единицы).

Центральнобелорусская провинция включает Оршанско-Могилёвскую равнину, почти всю равнинную территорию Предполесья, большую часть территории Белорусской гряды. Для провинции характерно широкое распространение равнин, сложенных лёссовидными породами, приподнятость территории и преимущественно нормальное увлажнение почв.

Поозёрская провинция занимает территорию, которая была покрыта поозёрским ледником (кроме Лучосской низины и Лукомльской возвышенности), а также включает Верхневилейскую и Верхнеберезинскую низины, которые по своей мелиоративной неустроенности близки к остальной территории провинции.

Деление провинций на области проведено на основании видового различия ландшафтов по характеру мелиоративной неустроенности (заболоченность, культуртехническая неустроенность, эродированность). Исследование мелиоративной значимости природных компонентов показывает, что характер мелиоративной неустроенности на уровне области определяется в основном геоморфологическими или биоклиматическими факторами.

Каждая область может быть разделена на районы по генетическим особенностям и степени выраженности мелиоративной неустроенности. Мелиоративно-географическое районирование территории Беларуси А. Полесская низинная, недостаточно увлажняемая мелиоративногеографическая провинция

I. Прибугско-Загородская равнинная культуртехнически неустроенная область

1.Верхнеясельдинский район с волнисторавнинным рельефом с преобладанием водно-ледниковых супесей, заболоченность менее 20%.

2.Каменецкий район с волнисто-холмистым рельефом, с водноледниковыми супесями, ложбинами, занятыми низинными болотами, заболоченность менее 10%.

3.Загородский район с плоско-волнистым рельефом, с преобладанием

водно-ледниковых супесей, с заторфованными котловинами и ложбинами, заболоченность менее 20%.

II.Брестско-Припятская низинная болотная область

4.Пино-Муховецкий район, плоско волнисто-низинный рельеф, с преобладанием органогенных отложений, заболоченность более 10%.

5.Щарско-Оресский (северо-полесский) район, плоский и плоско вогнутый рельеф, с преобладанием аллювиальных песков, супесей, поверхностным залеганием торфа, заболоченность более 70%.

6.Верхнеприпятский район с плоским рельефом, гривами, поймами и старицами, с покровом водно-ледниковых суглинков и супесей, низинными болотами, заболоченность более 60%

III.Приднепровская низинная заболоченная область

7.Нижнеприпятский район с плоско волнистым с останцами террас рельефом, преобладанием низинных болот и заболоченных минеральных земель, заболоченность более 70%.

8.Приднепровский район с волнисто-равнинным рельефом с покровом водно-ледниковых супесей, участки низинных болот, заболоченность более 30%.

9.Нижнесожский район с плоско волнистым и плоско гривистым рельефом, с преобладанием покрова аллювиальных песков, участки низин-

ных болот, заболоченность более 30%.

Б.Центральнобелорусская, преимущественно равнинная, нормально увлажняемая мелиоративно-географическая провинция.

IV.Минско-Ошмянская грядово-возвышенная эродированная область.

10.Ошмянский район с расчленённым грядовым рельефом от мелкодо крупнохолмистого, с ложбинами стока, с преобладанием водноледниковых супесей, заболоченность более 30%.

11.Минско-Столбцовский район со средним и крупнохолмистым рельефом, глубоким эрозионным расчленением с покровом водноледниковых и лессовидных суглинков, заболоченность менее 20%.

V.Нёманская низинная культур технически неустроенная область.

12.Верхненёманский район с плоско волнистым низменным рельефом, с преобладанием поверхностного залегания песков и торфа, заболоченность более 60%.

13.Лидский район с волнистым равнинным рельефом, с преобладанием водно-ледниковых супесей, заболоченность менее 25%.

14.Средненёманский район с волнистым низменным рельефом, с преобладанием залегания аллювиальных и водно-ледниковых песков и супесей, заболоченность более 40%.

VI.Новогрудско-Волковысская эродированная область.

15.Волковысский район с мелко холмисто-увалистым рельефом с ложбинами стока, с покровом водно-ледниковых супесей и суглинков, заболоченность более 10%.

16.Новогрудско-Кореличский район с мелко- и средне холмисто-грядовым рельефом с покровом водно-ледниковых и лёссовидных суглинков, заболоченность менее 10%.

VII.Птичско-Березинская равнинная культур технически неустроенная область

17.Птичский район с волнистым рельефом, с покровом водно-ледниковых супесей и лёссовидных суглинков, заболоченность более 30%.

18.Березинский район с плоским и плоско волнистым рельефом, с преобладанием водно-ледниковых супесей, заболоченность более 40%.

19.Днепровско-Сожский район с волнисто-увалистым и холмистоволнистым рельефом, с преобладанием покрова водно-ледниковых супесей, заболоченность менее 40%.

VIII.Оршано-Могилёвская равнинная эродированная область

20.Славгородско-Климовичский район с волнистым и волнистоувалистым рельефом, с преобладанием водно-ледниковых супесей и суглинков, заболоченность более 40%

21.Шкловско-Могилёвский район с волнистым и холмисто-волниятым с балками рельефом, с покровом лессовидных суглинков, заболоченность менее 30%.

22.Оршинский район с платообразным и мелко холмистым рельефом с покровом лёссовидных суглинков, заболоченность более 50%

В. Поозёрская, преимущественно равнинная, избыточно увлажняемая мелио- ративно-географическая провинция.

IX. Нарочано-лепельская грядово-холмистая культур технически неустроенная область

23.Нарочанский район с волнистой слегка всхолмлённой поверхностью, с преобладанием покрова водно-ледниковых супесей, заболоченность менее 30%.

24.Ушачско-Лепельский район с мелко-и средне холмисто-грядовым рельефом, с покровом водно-ледниковых и моренных супесей и суглинков, заболоченность более 40%.

25.Лучосский район с плосковолнистым и волнистым рельефом, со сложным покровом водно-ледниковых супесей, озёрно-ледниковых суглинков и глин, заболоченность более 50%.

Х. Полоцкая низинная заболоченная область.

26.Полоцкий район с плоскобугристым и волнистым рельефом, с преобладанием покрова озёрно-ледниковых песков и супесей, заболоченность более 60%.

27.Освейский район с холмистым камово-моренным рельефом, с покровом водно-ледниковых песков и супесей и моренных суглинков, заболоченность менее 50%.

ХI. Витебско-Городокская возвышенная эродированная область

28.Суражский район с плосковолнистым рельефом, с покровом водноледниковых супесей и озёрно-ледниковых суглинков и глин, заболоченность более 50%.

29.Витебско-Городокский район с мелко- и среднехолмистым, мелкохол- мисто-увалистым рельефом, с поверхностным залеганием моренных супесей и суглинков, реже лессовидных суглинков, заболоченность ме-

нее 30%.

ХII. Браславско-Свенцянская грядово-холмистая эродированная область.

30.Браславский район с холмисто-волнистым и холмисто-котловинным рельефом с моренными и озёрно-ледниковыми супесями и суглинками, заболоченность менее 20%.

31.Свентянский район с грядовым, реже платообразным рельефом, с моренными и водно-ледниковыми супесями и суглинками, заболоченность менее 30%.

Анализ данных, полученных путём применения методов информационного анализа, показывает, что на территории Беларуси наиболее высокими коэффициентами характеризуются связи между типом мелиоративной неустойчивости и биоклиматическими или геоморфологическими показателями, в зависимости от местных природных особенностей.

Контрольные вопросы: