Глава 8 Биология озер

Озера служат средой обитания многочисленных и разнообразных животных и растений, существующих в условиях тесной зависимости как от внешней среды, так и друг от друга. В свою очередь жизнедеятельность живых организмов оказывает активное влияние на формирование озерной экосистемы в целом.

По характеру обмена веществ обитатели озер делятся на две группы: продуценты (автотрофные организмы) и консументы (гетеротрофные организмы). Первые способны синтезировать органическое вещество в процессе фотосинтеза. Это — зеленые растения. К гетеротрофным организмам, питающимися готовым органическим веществом (живым или мертвым), относятся все животные и большинство бактерий, лишенных пигмента.

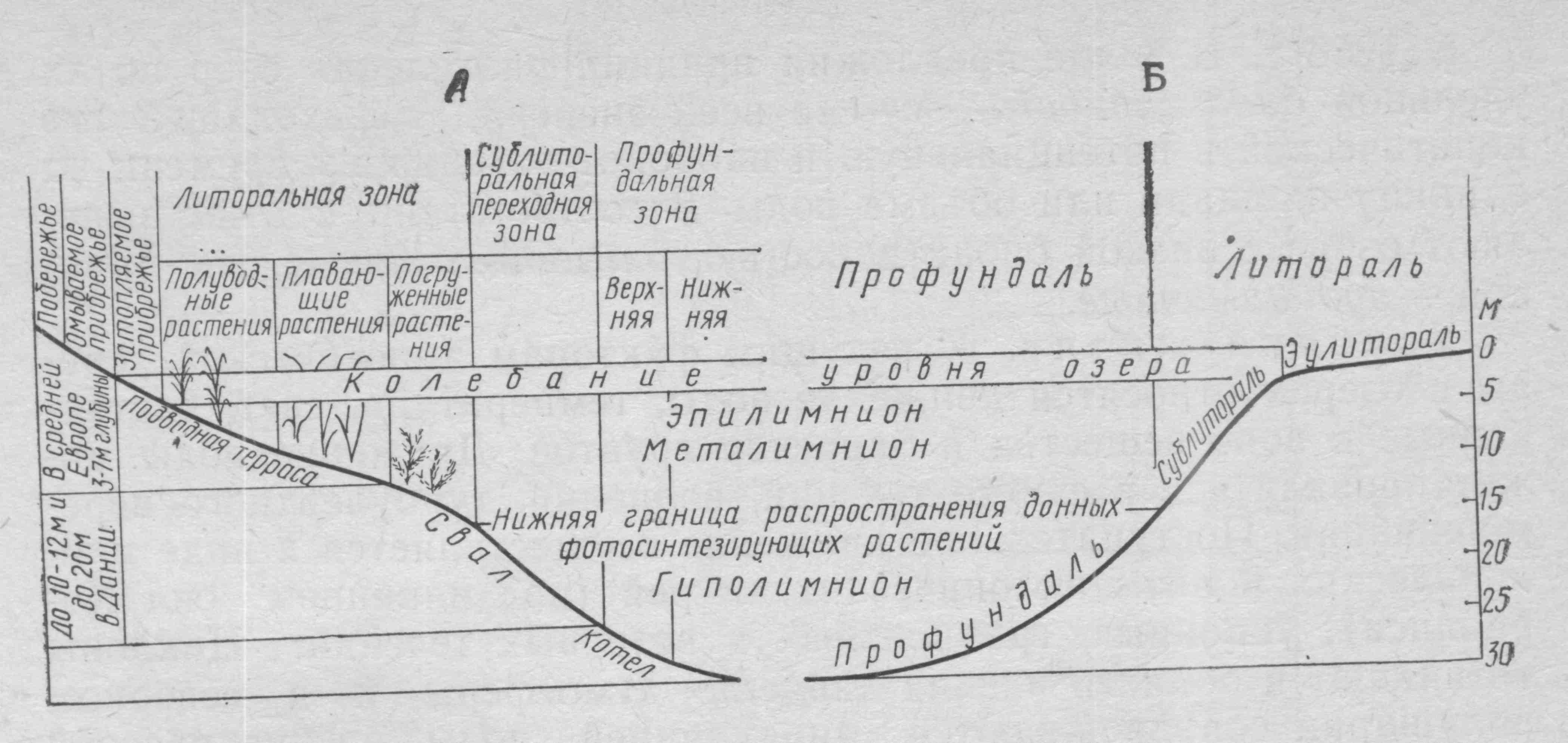

Рис. 8.1. Экологические зоны бентали и пелагиали озер. А – по Зернову (1949); Б – по Ruthner (1962), приводится по А.С. Константинову, 1986.

Жизнедеятельность продуцентов связана с потреблением углекислоты, минеральных и биогенных элементов при условии солнечного освещения и приводит к выделению кислорода и накоплению органического вещества. Жизнь и развитие гетеротрофов требуют потребления кислорода и органического вещества и выражаются в накоплении в воде углекислоты и минеральных соединений азота и фосфора. Качественные и количественные соотношения этих двух основных физиологических групп организмов придают водоемам специфические черты (рис. 8.1.).

Озерные организмы различаются и по характеру обитания, образуя несколько экологических группировок: планктон, бентос, нектон.

Планктонные организмы, преимущественно микроскопические, живут в верхних слоях воды, находясь в ней как бы во взвешенном состоянии и образуя крупные, заметные простым глазом колонии, нередко вызывают «цветение» воды.

8.1. Фитопланктон (альгофлора)

Растительный планктон — фитопланктон является источником питания всех живых организмов, образуя первое звено общей пищевой цепи водоемов. В озерах Белоруссии обнаружено более 500 видов фитопланктонных водорослей (Михеева Т. Н.). По количеству первое место занимают протококковые (128), затем идут диатомовые (НО), сине-зеленые (100), десмидиевые, пирофитовые, золотистые, эвгленовые, вольвоксовыег желто-зеленые. Из них 29 видов относятся к доминирующим; в отдельных водоемах найдены реликтовые представители. В количественном и качественном содержании фитопланктон обнаруживает закономерные сезонные изменения, а также зависимость от внутренних особенностей водоема. Первые выражаются в резком увеличении биомассы фитопланктона, «цветении» в летний период при максимальных температурах воды.

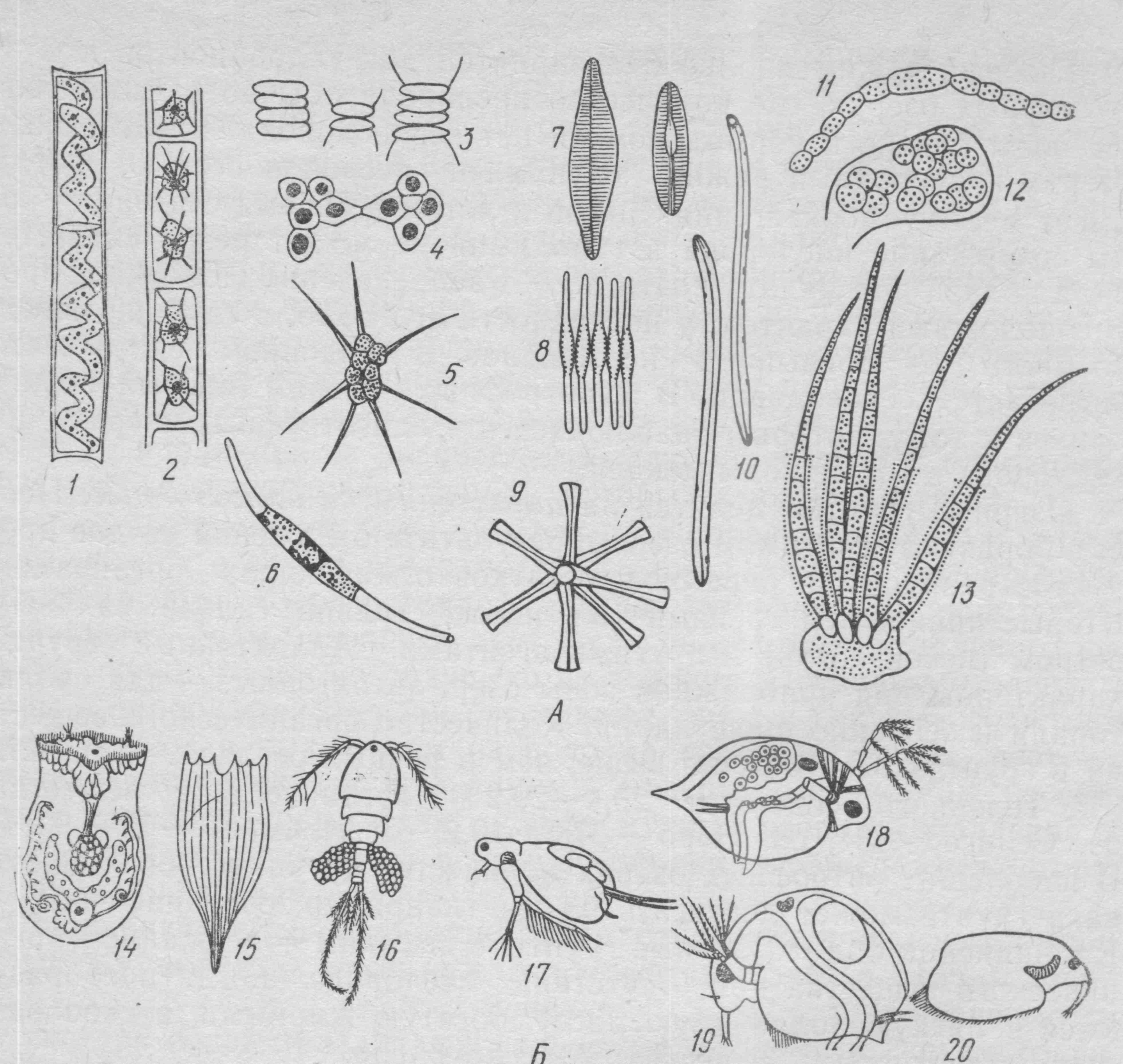

Рис. 8.2. Представители озерно-прудового планктона (по Одуму, 1975). А – фитопланктон; Б – зоопланктон: 1 - Splrogyra, 2 — Zygnema, 3 — Scenedesmus, 4 — Coelastrum, 5 —■ Richtriella, 6 — Closterium, 7 — Navicula, 8 — Fragilaria, 9 — Asterionella, 10 — Nitzschia, 11 — Anabaena, 12 — Microcystis,. 13 — Glocothrichia, 14 — Asplanchna, 15 — Notolca, 16 — Macrocyclops, 17 — Diaphanosoma, 18 — Daphnia, 19 — Bosmina, 20 — Acantholeberis

Наиболее богата и разнообразна альгофлора в неглубоких и мелководных, хорошо прогретых и перемешиваемых озерах со средней и слегка повышенной минерализацией. Это высоко- и среднеэвтрофные озера. Средняя величина биомассы фитопланктона в них >7 г/м3. В озере Паулъе летом максимальное значение ее достигает 48,4 г/м3; в Черствятах 36,5; Дривятах 30,5. При этом характерно разнообразие видов. В озерах Ушачской группы их насчитывается 154, а в озере Дривяты 169. В эвтрофных озерах чаще всего доминируют сине-зеленые водоросли.

В более глубоких слабоэвтрофных озерах средняя биомасса фитопланктона около 6 г/м3; при большом разнообразии господствующее положение продолжают занимать сине-зеленые, но все большую роль играют пирофитовые и диатомовые. Наибольшее распространение получили представители родов: Melosira, Cyclotella, Flagillaria, Osillatoria Scenedesmus, Oocystis.

Для глубоких, чистых мезотрофных озер (Нарочь, Волос Северный) при резком сокращении средней биомассы (1—2 г/м3) характерно разнообразие видового состава. Господствуют в них нередко диатомовые и пиро-фитовые (оз. Гиньково, Волос Южный). Появление сине-зеленых здесь, как правило, связано с усилением поступления биогенных элементов в результате хозяйственной деятельности.

Очень низкий показатель фитопланктона характеризует озера с пониженной минерализацией воды и с болотным питанием. В озере Чербомысло, например, летняя биомасса фитопланктона оказалась не выше 0,5 г/м3, причем основу его составили всего два вида.