- •Глава 9 Донные отложения

- •9.1. Закономерности образования и накопления осадков в озерах

- •9.2. Вещественный состав и классификация озерных отложений.

- •Содержание карбонатов в поверхностном слое донных отложений, % на абсолютно сухое вещество

- •Содержание микроэлементов в сапропеле и илах, мг/кг воздушно-сухого образца

- •9.3. Стратиграфия и мощность озерных отложений

- •9.4. Использование донных отложений озер

9.2. Вещественный состав и классификация озерных отложений.

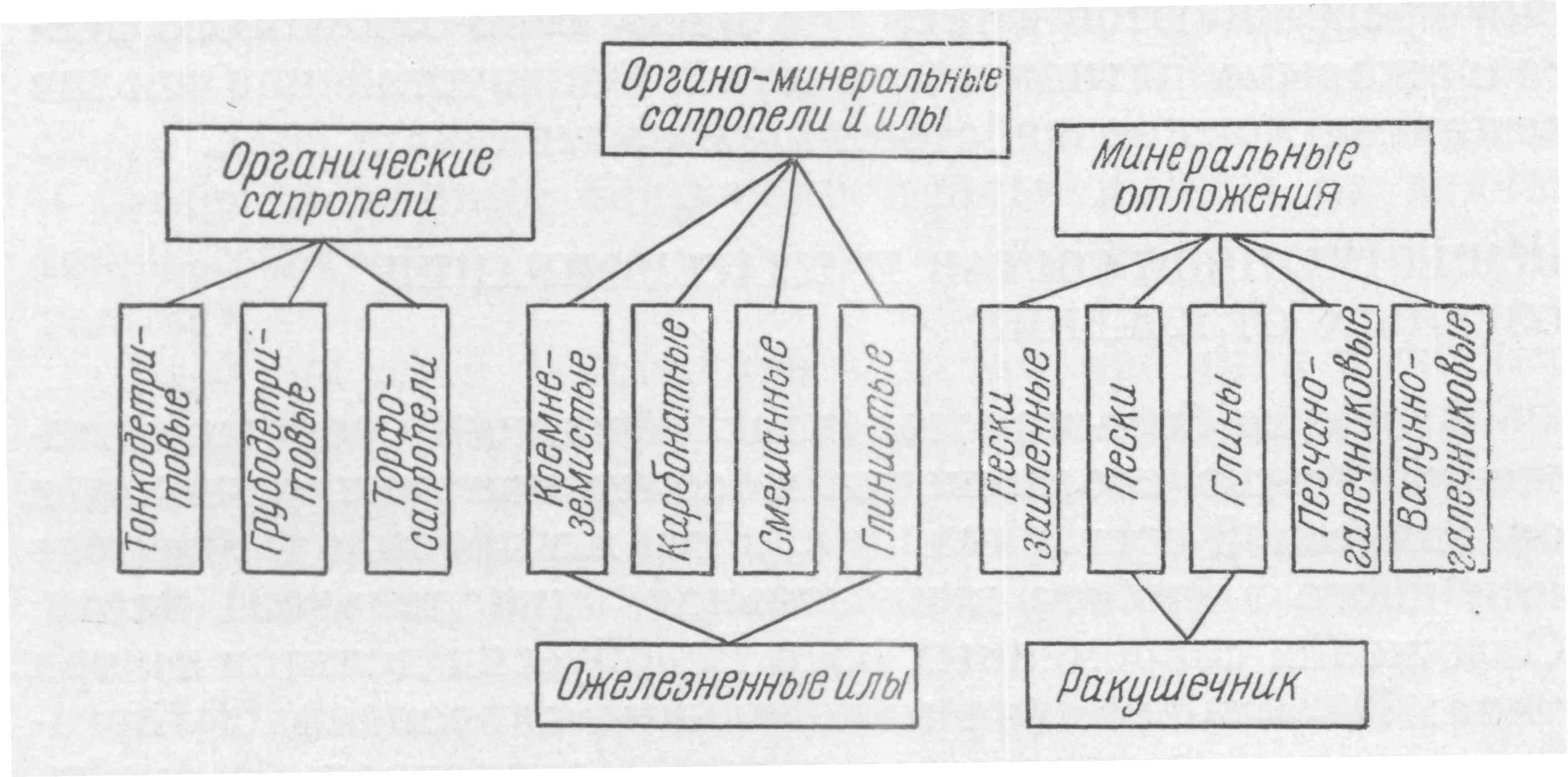

В основе большинства классификаций озерных отложений лежит соотношение и сочетание минеральной и органической составляющих, а также преобладание того или иного элемента в их зольной (минеральной) части. Отложения современных озер Белоруссии делятся на три типа: 1) органические малозольные сапропели; 2) органо-минеральные (высокозольные) сапропели; 3) минеральные отложения. В связи с тем, что смена осадков двух первых типов весьма постепенная, приняты условные количественные показатели каждого (рис.9.7).

Рис. 9.7. Схема классификации донных отложений (по О.Ф. Якушко)

Органический сапропель содержат более 50 % органического вещества (ППП); показатель содержания органического углерода (Сорг) колеблется в них в пределах 20—25 %, а фосфатов (Р2О5) — около 0,35—0,45 %. Сапропель с высоким значением планктонных организмов и сильно разложившихся остатков высших водных растений относится к числу тонкодетритовых. Грубодетритовым обычно называют органический, сапропелиь с преобладанием слабо разложившихся остатков макрофитов.

Органа-минеральный сапропель, содержание органического вещества в котором колеблется от 30 до 50 %, различается по преобладанию определенного элемента в зольном остатке. Выделяются: 1) кремнеземистый темноокрашенный 2) известковистый (карбонатный светлоокрашенный 3) смешанный (кремнеземисто-карбонатный) различных оттенков.

Разновидности органо-минеральных отложений заметно различаются по содержанию органического углерода. Наиболее высокое содержание (около 20%) характерно для кремнеземистого сапропеля наименьшее — для карбонатного. Содержание фосфора (Р205) в первом составляет 0,25-0,30 %.

Наиболее высокозольные органо-минеральные осадки, ППП которых не превышает 20—15 %, относятся к озерным илам. Последние по цвету могут варьировать от светло-оливковых до черных в зависимости от условий накопления и примесей макро- и микроэлементов; по механическому составу они чаще всего глинистые.

Среди кремнеземистого сапропеля и илов выделяется разновидность с повышенным содержанием железа (ожелезненный сапропель илы).

Третий тип озерных отложений — минеральный также делится на несколько разновидностей. .Тип объединяет пески заиленные, пески, глины, песчано-галечниковые осадки. К этому же типу условно отнесены пески и заиленные пески, в большом количестве обогащенные обломками раковин (ракушечник). Что касается содержания органического вещества, .то его количество может варьировать от 15% (заиленные пески) до 1 —1,5 % в песчано-галечниковом материале. Минеральные осадки нередко содержат повышенное количество хемогенного карбонатного вещества (пески и глины карбонатные), количество которого достигает 10—12 % в валовом составе.

Таким образом, в состав типичных отложений озер (сапропель, илов) входят два основных компонента: органический и минеральный. Органическое вещество в осадках формируется за счет растительных и животных организмов, обитающих в озерах. Многие исследователи считают, что основной органической частью сапропелем/ являются остатки планктонных (главным образом фитопланктонных) организмов.

Существует также мнение, что сапропель органического типа формируется за счет развития макрофитов. Это касается главным образом грубодетритовых отложений высокоэвтрофных и зарастающих озер. Такой сапропель получает название, соответствующее преобладанию в них тех или иных растительных ассоциаций: рдестовые, телорезовые и т. д.

Органическое вещество как в озере, так и в сапропелях имеет автохтонное и аллохтонное происхождение, максимальные величины ППП свойственны грубодетритовым осадкам и достигают 90 %.

Накопление органического вещества сочетается с окислением (разложением) и превращением в простые минеральные вещества. Преобразование органического вещества в сапропеле связано также с деятельностью редуцентов, главным образом бактерий и грибков, могущих существовать даже в анаэробных условиях. В 1 г абсолютно сухого вещества верхнего слоя сапропеля озера Червоного обнаружено несколько миллионов микроорганизмов.

Общим показателем для характеристики органического вещества сапропеля служит содержание соединений азота, углерода, фосфора, гуминовых кислот, витаминов (В12, В1, В2), каратиноидов. Особенно богат сапропель соединениями азота, содержание которого" в пелогенггом слое достигает 8,5 % азота на органическую массу.

Из элементов, входящих в состав зольной части озерных отложений, наибольшее значение имеют соединения кремнезема, алюминия, железа, серы, кальция, магния, щелочных металлов. Обычно они определяются в окисных формах: Si02, A12O3, Fe2O3, SO3, CaO, MgO, Na2O, K20.

Во всех типах озерных отложений присутствует кремний. В песчаных литоральных осадках его содержание превышает 80 %. Минимальное количество SiO2 обнаружено в высокоорганических грубодетритовых (2—5 %) и тонкодетритовых (около 10%) отложениях. Относительно низкое содержание кремнезема в карбонатном типе осадков — 5—7 %. Мобилизация кристаллического кремния связана с поверхностным стоком и абразионной деятельностью. В профундальной зоне отмечается повышенное количество аморфного кремния за счет скопления створок диатмовых (диатомит).

С силикатной частью осадков связано также накопление соединений алюминия, поступающих с поверхностным и грунтовым привносом. Наиболее значительно содержание алюминия в тонкодисперсной части глинистых илов и кремнеземистого сапропеля — оно достигает 15—18 %. В литоральной же зоне количество А12О3 не выше 3,5— 5 %. Соотношение кремнезема и алюминия в алюмосиликатной составляющей озерных отложений служит показателем пород, слагающих водосбор. Например, в озерах Браславской группы средняя величина А12О3 9,1 %, а в Нарочанских - всего 5,6 % в связи с более песчаным составом водосбора озер Нарочанской группы.

К числу важнейших составляющих зольной части озерных отложений относятся карбонаты, главным образом кальция. Их содержание в разных типах осадков заметно различается и вместе с тем отражает специфические черты водосборов и внутренние лимнические особенности водоемов.

В органо-минеральных отложениях кремнеземистого состава, преобладающих в озерах Белоруссии, обычно карбонатов менее 10 %, т. е. содержание их ниже не только содержания кремния, но нередко алюминия. Поэтому заметное (более 20 %) увеличение карбонатов в осадках служит важным типологическим показателем при региональной классификации озер, а также индикатором литологии водосборов.

Н. М. Страхов считает, что процесс образования озерной извести контролируется четырьмя факторами: концентрацией и составом солей, растворенных в озере; давлением ССЬ в воздухе и его содержанием в воде; температурным режимом водоема и развитием в нем органической жизни.

Приток карбонатного вещества в озеро — функция его запасов в породах водосбора а деятельности поверхностных и подземных вод. Можно предположить, что источником поступления карбоната кальция являются коренные породы, залегающие недалеко от поверхности. Однако известно, что минерализация грунтовых вод верхнего слоя девонских пород не превышает 0,5 г/л. Отсутствие выдержанных водоупоров между антропогенной толщей и коренными отложениями в сочетании с влажным климатом стимулирует нисходящее движение вод, что приводит к постепенному расслоению верхних водоносных горизонтов девонских пород. Основными источниками грунтового питания озер в северной и центральной части республики служат водоносные горизонты четвертичной толщи, от состава которых зависит минеральное питание водоемов.

Указанная закономерность нарушается в Полесье, где большое значение имеет восходящее движение подземных вод, обусловленное длительным изостатическим погружением. Это причина поступления в озера растворимого СаСОз из сильно окарстованных известняков, подстилающих антропогенные песчаные отложения Полесья.

На западе Белоруссии содержание карбонатов в антропогенных породах более высокое, чем в восточной части. Это свидетельствует о преемственности процесса карбонатонакопления в озерах западной части республики и Средней Европы, расположенных в области Поозерского (Вюрмского) оледенения (Ютландия, Германо-Польская низменность источником накоплений моренного материала в основном была Южная Скандинавия с высокой степенью карбонатности горных пород. Поэтому в этих районах в течение всего голоцена и в современную эпоху формировался карбонатный фон осадконакопления.

Изучение донных отложений озер Белоруссии позволяет продолжить границы распространения карбонатных морен Средней Европы в пределы Литвы и западной части Белорусского Поозерья. Она в значительной степени приурочена к области распространения крупных меловых отторженцев, а также к наиболее значительным месторождениям пресноводных известняков, залегающих под торфом. Восточнее этой границы преобладает силикатный тип антропогенных отложений и озера-карбонатонакопители практически отсутствуют. Нет их и далее на восток, в пределах Калининской, Смоленской областей и южной части Псковской.

Однако приток жестких вод (внешняя причина) еще не может обеспечить осаждения кальция в озерных осадках. Для этого необходим комплекс благоприятных физико-химических и биологических условий в конкретном водоеме. В качестве показателя карбонатной системы обычно применяются величины СО2 агрессивной и степень насыщенности воды карбонатом кальция. В том случае, когда СО2 свободная больше СО2 равновесной, СаСОз в воде находится в растворенном состоянии и не выпадает в осадок: СаСОз + СО2- Н2О => Са2+ + 2НСО3-. Если же СО2 найденная меньше СО2 равновесной, СаСОз перенасыщает воду и выпадает в осадок:

Са2+ + 2H СО3-+ СаСОз + СО2 + Н2О.

Равенство свободной и равновесной СО2 соответствует карбонатному равновесию (Жуховицкая А. Л.).

Характер карбонатной системы отражает определенный тип озера. В одном и том же озере эта система может смещаться в ту или другую сторону в зависимости от сезонных изменений. Колебания в содержании углекислого газа отражают интенсивность развития жизни в озере, процессов накопления и разложения органического вещества. Большое значение при этом приобретают морфология котловины и гидродинамические особенности водной массы.

Под влиянием перечисленных факторов в озере формируются зоны карбонатообразования, растворения и осаждения кальцита.

В глубоких озерах при достаточном поступлении карбонатного вещества возможно осаждение СаСО3, особенно в сублиторальной зоне, где отсутствует прибой, а количество СО2 в воде минимально в течение безледного периода. Сумма перечисленных условий создается в мезотрофных озерах западной части республики: Нарочь, Глубля, Ричи, Струсто, Долгое, Белое (Гродненское) и др.

В неглубоких эвтрофных водоемах летом в условиях интенсивного фотосинтеза и высокой температуры карбонатообразование развивается почти во всей толще воды, однако зимой, когда количество СО2 резко увеличивается, во всем объеме водной массы возникают условия миграции кальция из донных отложений в воду. Поэтому карбонатонакопленне в озерах эвтрофного типа наблюдается редко и при очень высоком поступлении кальция с водосбора (Мястро, Глубелька)

Образование известковистых отложений связано с жизнедеятельностью животных и растительных организмов. Это моллюски с карбонатными раковинами и некоторые виды макрофитов (харовые, телорез, элодея). Они создают густые ассоциации в сублиторальной зоне озер-карбонатонакопителей. Особенно ярко выражена способность усваивать растворимый в воде СаСО3 у харовых водорослей, которые отличаются жесткой кальциевой инкрустацией и после отмирания обогащают донные осадки карбонатным веществом.

Наиболее известный карбонатонакопитель среди озер Белоруссии — это озеро Нарочь. В малом плесе озера известковистые сапропели в виде грязно-белой кашицеобразной массы мощностью до 6 м составляют основу осадконакопления на глубинах 2—8 м. В большом плесе широко распространен смешанный сапропель и кремнеземистые отложения повышенным (15—20 %) содержанием СаСОз (табл. 9.1).

Таблица 9.1