Историческая геология / Учебники / ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ

.pdfДлительное время нижний отдел триасовой системы не имел общепринятого ярусного деле- ния. Ранее ему соответствовал верфенский ярус, предложенный Э. Мойсисовичем в 1882 г. По- зднее, основываясь на разрезах Соляного кряжа (Пакистан) и Гималаев, стали выделять несколько ярусов. В последние годы западно-европейские геологи опять предлагают называть его верфенс- ким ярусом.

Таблица 11

Общие стратиграфические подразделения триасовой системы

Отдел |

Ярус |

Верхний Тз |

Рэтский Т3г |

|

Норийский Т3п |

|

Карнийский Т3к |

Средний Тг |

Ладинский Т21 |

|

Анизийский Т^а |

Нижний Т, |

Оленекский Т,о |

|

Индский Tii |

В 1956 г. Л.Д. Кипарисова и Ю.Н. Попов предложили разделять нижний триас на два яруса - индский и оленекский. В качестве стратотипа индского яруса был предложен разрез цератитовой формации Соляного кряжа и слои с Otoceras в Гималаях.

Стратотипом оленекского яруса служит разрез так называемых "оленекских слоев" в низовь- ях р. Оленек. Этот ярус отличается от индского большим разнообразием аммонитов, среди кото- рых имеются два крупных комплекса, отвечающих зонам Owenites, Olenekites, Prohungarites.

Ярусы нижнего триаса хорошо прослеживаются не только в Индостане и Сибири, но и в других регионах, где распространен морской нижний триас. Поэтому своим решением в 1958 г. Межведом- ственный стратиграфический комитет СССР рекомендовал принять их для всей территории Советско- го Союза с последующим утверждением на сессии Международного геологического конгресса.

Анизийский ярус среднего триаса был установлен Э. Мойсисовичем и К. Динером в 1895 г. Название дано по латинскому названию р. Енис - Anisus - в Динарских Альпах. Типовой разрез находится в Австрии, где развиты известняки с многочисленными аммонитами.

Название "ладинский ярус" дано Л. Биттнером в 1892 г. по народности ладины в Тироле. Впервые как самостоятельное подразделение выделен Э. Мойсисовичем в 1869 г. В стра-ютипи- ческом разрезе распространены карбонатные породы, содержащие богатую фауну моллюсков и ко'раллов.

Карнийский ярус верхнего триаса был установлен в 1869 г. также Э. Мойсисовичем. Назва- ние происходит от Карнийских Альп. Карбонатная толща в стратотипической местности охаракте- ризована аммонитами.

Норийский ярус установлен в 1869 г. тем же Э. Мойсисовичем в Западных Альпах. Название дано по наименованию римской провинции Норикум близ Дахштейна. Отложения этого яруса подробно изучены в 1892 г. К. Динером. Охарактеризованы богатым комплексом аммонитов.

Изучая морские отложения, залегающие на границе триаса и юры в Альпах, в 1858 г. С. Гюм- бель выделил их в самостоятельный ярус, который и был назван по имени Рэтских гор. Здесь раз- виты известняки и мергели, иногда существенно рифогенные известняки с богатой фауной брахи- опод, кораллов и двустворчатых моллюсков.

Характерные разрезы триасовой системы представлены на схеме ВС, да. вкл.

Органический мир

В триасовом периоде еще некоторое время существовали единичные, типичные для палеозоя группы. В это время заканчивают свое развитие спирифериды и ортоцератиты, а среди позвоночных - стегоцефалы. Продолжали развиваться каламиты и целый ряд споровых палеозойских растений. Одна ко на фоне их угасания быстро эволюционируют совершенно новые группы организмов.

181

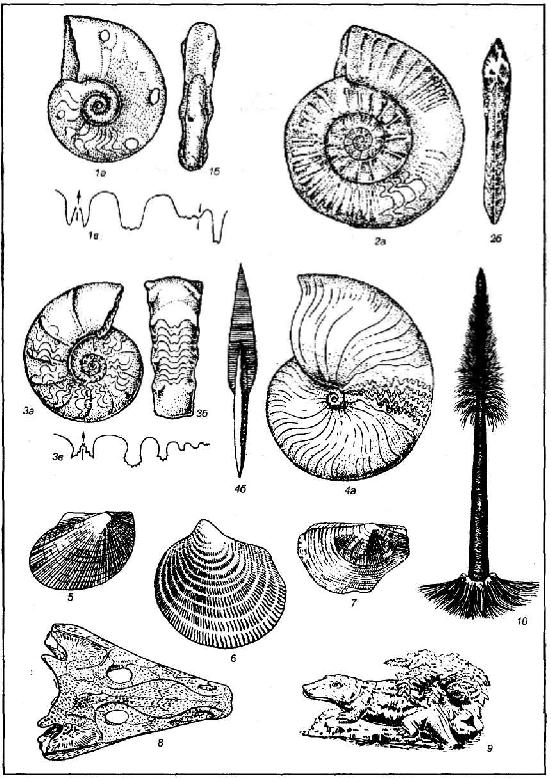

Рис. 59. Характерные ископаемые остатки триасовых организмов

Цератиты: 1а, б, в - Tirolites (ранний триас), 2а, б - Doricranites (ранний триас), За, б, в - Ceratites

(средний триас), 4а, б - Pinacoceras (средний триас); двустворки: 5 - Monotis (поздний триас), 6 - Claraia (ранний триас), 7 - Halobia (поздний триас); амфибии: 8 - Benthosuchus (ранний триас),

9 - Mastodonsaurus (поздний триас); плауновидные растения: 10 - Pleummeia (триас)

182

В морских бассейнах широкое развитие в триасе получили цератиты (рис. 59). Первые пред- ставители этих аммоноидей появились еще в перми. Уже в начале триаса они достигли своего рас- цвета и также быстро стали вымирать в конце триаса. Это время было одним из самых драматич- ных в истории развития аммоноидей, которые оказались на грани полного исчезновения.

Для раннего триаса характерны Tirolites, Doricranites, в среднем триасе большим развитием пользовались Ceratites. Для среднего и особенно позднего триаса типичны Pinacoceras, a Tropites известны только в отложениях верхнего триаса.

Другие головоногие моллюски - наутилиды, ортоцератиты и белемниты в триасе были рас- пространены значительно меньше. Наутилиды представлены теми же подотрядами, что и в пермс- ком периоде, но в триасе возникают новые роды. В триасе белемниты еще редки, и все они отно- сились к отряду Aulacocerida. Большого родового и видового разнообразия достигли в триасе дву- створчатые и брюхоногие моллюски. У двустворок появился новый отряд Ostreina. Существенно изменился состав семейств. Многие виды родов Halobia, Daonella, Monotis, Claraia являются ру- ководящими. Начался расцвет отряда Mesogastropoda. На смену четырехлучевым кораллам при- шли шестилучевые. Первые склерактинии возникли в середине триаса.

Триас - последний период существования конодонтов. Они в триасе гораздо более многочис- ленны и разнообразны, чем в перми и имеют большое стратиграфическое значение. Однако в кон- це.рэтского века конодонты быстро и полностью вымирают.

Хотя в триасовом периоде продолжали существовать спирифериды, но доминирующая роль стала принадлежать совершенно другим брахиоподам - теребратулидам и ринхонеллидам. Палео- зойские мшанки доживали в триасе. Отряд Cyclostomata стал более разнообразным. Сильные из- менения произошли среди иглокожих. Лишь некоторые архаичные морские лилии смогли дожить до конца триаса. Древние морские ежи вымерли в конце палеозоя. Сохранились лишь единичные представители отряда Cidaroida, которые достигли значительного разнообразия позднее. В триасе возникли диадемовые ежи.

На рубеже перми и триаса вымерли фузулиниды, но в триасовом периоде среди фораминифер по - явились и стали доминировать нодозарииды. Более разнообразными стали морские позвоночные. Продолжали существовать лучеперые хрящекостные и цельнокостные рыбы. Костистые рыбы по- явились в среднем триасе. В раннем триасе возникли ихтиозавры, а в среднем - плезиозавры.

Для триасового периода характерно большое разнообразие комплексов голосеменной расти- тельности. Это гинкговые, цикадовые, беннеттитовые. В конце триаса возникли чекановскиевые., Изменился состав хвойных. Вместо древних представителей появились новые группы - сосновые, араукариевые и кипарисовые. Большим развитием вновь стали пользоваться папоротники, роль которых в перми по сравнению с каменноугольным периодом снизилась (рис. 60, цв. вкл.).

Просторы суши и мелководные пресные бассейны были населены рептилиями, число кото- рых постепенно возрастало, а количество амфибий, в частности стегоцефалов, уменьшилось. Сре- ди последних в раннем триасе были распространены Benthosuchus, а в позднем - Mastodonsaurus. В триасе вымерли обычные для пермского периода зверообразные и котилозавры, на смену кото- рым пришли новые группы - динозавры и первые млекопитающие.

Структуры земной коры и палеогеография

Втриасе существовали две суперплатформы: Лавразия и Гондвана и разделявшие их Тихоо- кеанский и значительно сократившийся после герцинской складчатости Средиземноморский (Те- тис) геосинклинальные пояса.

Вцелом триас - теократическая эпоха: в это время продолжалась регрессия, начавшаяся еще

впозднем палеозое. Поэтому в Лавразии и на Гондване отложения триаса или вообще отсутству-

ют, или представлены континентальными, как правило, терригенными образованиями, часто крас- ноцветными и угленосными. Лишь иногда море проникало в понижения платформ - ингрессии.

183

Втриасе во многих районах мира возникают или оживляются ранее существовавшие разло- мы, что свидетельствует о растяжении земной коры. Опускания блоков по этим разломам нередко приводили к образованию или возрождению рифтовых зон. В последних на месте разрушившихся

герцинских горных сооружений в Западной Европе и в Сибири началось формирование впадин (Германская, Англо-Парижская и Западно-Сибирская впадины).

По разломам наблюдается вулканическая деятельность: изливаются основные эффузивы (ба- зальты) и их туфы. Этот процесс особенно интенсивно проходил в Средней Сибири, где в триасе завершилось формирование трапповой формации (см. схему IX, цв. вкл.), а также на юге Африки (подобные отложения известны в разрезе впадины Карру).

ВСредиземноморском и Тихоокеанском геосинклинальных поясах накапливались мощные толщи морских терригенных, карбонатных и вулканогенных образований, нередко с прослоями эвапоритов.

Впозднем триасе начала проявляться киммерийская фаза складчатости. Интенсивные склад- чатые движения прошли в пределах Средиземноморского геосинклинального пояса, а также Вер- хоянской и Кордильерской геосинклинальных областях Тихоокеанского геосинклинального пояса.

Континенты триаса отличались возвышенным и расчлененным рельефом. Отчетливые следы подобного рельефа встречаются везде в герцинских и каледонских складчатых областях. К концу триаса рельеф континентов сглаживается. Климатические зоны выявляются с трудом. Как и в по- зднем палеозое, в триасе может быть намечена северная засушливая зона, ясные следы которой в виде соленосных отложений и песчаных эоловых накоплений обнаружены в Южной и Централь- ной Европе и на юго-западе Северной Америки. Положение влажной тропической зоны намечает- ся угленосными бассейнами южных Аппалачей и Индокитая. В основном эта зона совпадает со Средиземноморской геосинклинальной областью одноименного пояса.

На территории Европы, отчасти Северной Америки и Африки, где преобладал сухой климат,

—ЭТО, ГЛаВНЫМ обраЗОМ, КраСНОЦВеТНЫе ГЛИНЫ И пески, очень похожие на позднепермскне. В

Азии, где на значительной территории существовал влажный умеренный и субтропический кли- мат, встречаются триасовые угленосные бассейны (Тунгусский и др.).

РаСПОЛОЖеНИе КОНТИНеНТОВ В ТриасОВОМ периоде согласно концепции новой глобальной хек-

ТОНИКИ показано на схеме XXI, цв. вкл.

История развития платформ

Лавразия

Стратотипической областью развития триаса является Германская впадина (см. схему IX, цв. вкл.). Здесь нижний триас - пестрый песчаник - представлен красными и фиолетовыми песчани- ками, койгломератами и аргиллитами с многочисленными трещинами усыхания, знаками ряби следами наземных четвероногих. Отложения содержат остатки остракод и панцирных амфибий, отпечатки папоротников и хвойных. Мощность нижнего триаса - до 1 км.

Средний триас - раковинный известняк - с размывом залегает на пестром песчанике и имеет трехчленное строение. Внизу известняки часто оолитовые с остатками пелеципод, брахиопод, це- ратитов и криноидей. Средняя часть - известняки и доломиты с пластами (до 10 м) гипсов, ангид- ритов и каменной соли. Верхний (главный) раковинный известняк - это органогенные известняки с остатками пелеципод, брахиопод, цератитов и криноидей. Мощность среднего тираса - 300400 м.

Верхний триас - кейпер - сложен чередующимися красными и зелеными мергелями, песча- никами, гипсами, глинами с остатками растений, ракообразных, рыб, рептилий и амфибий. Мощ- ность верхнего триаса - 300-700 м

182

184

Характер отложений нижнего триаса указывает на осадконакопление в условиях жаркого за- сушливого климата и на присутствие оазисов среди пустынного ландшафта.

В среднем триасе на месте Германской впадины было море. Встречаются многочисленные, но бедные в видовом отношении остатки организмов и прослои эвапоритов, что указывает на не- нормальную (повышенную) соленость этого бассейна. Море наступило со стороны бассейна Сре- диземноморского геосинклинального пояса. В позднем триасе море покидает Германскую впади- ну. В глинистых прослоях встречаются филлоподы {p.Estheria), которые могли существовать в со- леных и опресненных озерах. Прослои бурых углей указывают на его гумидность. Территория Германии в позднем триасе скорее всего представляла заболоченную равнину, в пределы которой проникало море.

На Сибирской платформе (Тунгусская синеклиза) на площади около 1,5 млн. км2 развиты вулканогенные образования трапповой формации (см. схему IX, цв. вкл.). (Начало формации в Р2). Вулканизм сопровождался образованием межпластовых интрузий - силлов. Суммарная мощ- ность траппов - 2,5-3 км. Вдоль контакта с траппами встречаются железорудные месторождения Ангаро-Илимского бассейна. К интрузивной разности трапповой магмы приурочена группа мес- торождений г. Норильска (медь, никель, кобальт). При внедрении траппов в Тунгусском бассейне под воздействием контактового метаморфизма на угли образовались месторождения графитов.

На территории Западной Сибири нижний и средний отделы триаса представлены пестроцвет- ными, часто грубообломочными, а также вулканогенными образованиями, а верхний отдел - угле- носными песчано-глинистыми отложениями.

После выравнивания территории в раннем и среднем триасе происходило ее заболачивание, приводившее в позднем триасе к углеобразованию в пределах этого региона.

Таким образом, большая часть Лавразии в триасе представляла аллювиально-озерно-болот- ную равнину, в пределах которой располагались обширные возвышенные области.

В Южной Америке, Африке, Индии, Австралии и Антарктиде триасовые отложения входят в состав "гондванской формации" и представлены континентальными образованиями с остатками флоры, позвоночных, ракообразных и пресноводных моллюсков.

В Южной Африке верхний триас включает покровы базальтовых лав мощностью до несколь- ких сотен метров. В Австралии широко распространены красноцветные отложения триаса мощно- стью до 2,5 км. Вторым, и основным, доказательством существования Гондваны в триасе является общность фауны и флоры отдельных частей суперплатформы. Находки рептилий (род Lystrosaurus) известны в Антарктиде, Южной Африке и Индии. В Австралии, Южной Африке и Южной Америке обнаружены остатки одного и того же рода ракообразных. Однотипна триасовая флора Западной Австралии, Южной Африки, Аргентины, Бразилии и других районов.

Однако в триасе сохраняется и наметившееся еще в перми нарушение общности Гондваны. Находки на западном побережье о. Мадагаскар и восточном побережье Африки морских отложе- ний нижнего триаса с остатками цератитов, широко распространенных в Тетисе, указывают на су- ществование "Мозамбикского рукава". Морские нижнетриасовые отложения известны также в от- дельных грабенообразных впадинах на западе Австралии; очевидно, они свидетельствуют о нача- ле отделения и этой части Гондваны.

Характерными для триаса Гондваны являются эвапоритовые отложения. Позднетриасовые соли обнаружены на побережье Западной Африки, на континентальных окраинах Марокко, Мав- ритании, Сенегала и Гвинеи-Бисау. Вероятно, уже в позднем триасе началось частичное образова- ние Атлантического океана.

185

История развития геосинклинальных поясов

Средиземноморский геосинклинальный пояс

Данный пояс протягивается от Гибралтара через Альпы, Карпаты, Крым, Кавказ, Малую Азию, территорию Ирана и Афганистана, Гималаи и Тибет до Западной Индонезии. Здесь в триа- се наблюдается разнообразие условий осадконакопления. Одни из указанных регионов развива- лись как геосинклинальные прогибы (Альпы, Крым, Кавказ и др.), в которых накапливались мощ- ные толщи терригенных пород, другие представляли собой срединные массивы (Иран, Закавказье и др.) с накоплением преимущественно карбонатных пород более сокращенных мощностей триа- совых отложений.

Тихоокеанский геосинклинальный пояс

Западно-Тихоокеанская геосинклинальная область протягивается с северо-восточных райо нов России, где известны самые крупные в мире выходы на земную поверхность морских триасо вых отложений до Новой Зеландии и Тасмании - на юге. На северо-востоке России в Яно-Колым- ском прогибе известны отложения всех трех отделов триаса, входящие в состав Верхоянского ком плекса (см. схему IX, цв. вкл.). Это преимущественно аргиллиты и алевролиты с прослоями пес чаников. Только основание разреза слагают песчаники, туфопесчаники и туфоалевролиты мощно стью до 400 м. Общая мощность триаса - 7-7,5 км. Отложения прекрасно охарактеризованы остат ками цератитов, двустворок и брахиопод, позволяющих проводить их ярусное и зональное расчле-? нение. Такая мощная толща однообразных терригенных осадков могла накопиться только при ин

тенсивном прогибании территории и сносе большого объема осадочного материала с прилегаю щих платформенных участков и внутренних островов. -

Интенсивное осадконакопление происходило и в Анюйско-Чукотском прогибе, но для этой области характерно большее развитие вулканогенных пород. Эти прогибы разделяются Омолоно- Колымским срединным массивом, в пределах которого триасовые отложения имеют сокращенную мощность - до 1 км и отличаются развитием карбонатов.

В Восточно-Тихоокеанской геосинклинальной области (Кордильеры) преобладало прогиба-

ние территории, активная вулканическая деятельность, в морских условиях накапливалась много- километровая толща терригенных, кремнистых и вулканогенных осадков. Это типичный эвгео- синклинальный разрез триаса. Миогеосинклинальные разрезы распространены восточнее - в Ска- листых горах (ближе к краю Канадской платформы), где в составе триасовых отложений преобла- дают морские терригенные и карбонатные, а иногда и континентального генезиса породы сокра- щенной мощности.

Полезные ископаемые

В триасе образовалось немного рудных месторождений полезных ископаемых, что объясня- ется, в первую очередь, слабой интрузивной деятельностью. Значительны залежи каменного угля. Угленакопление происходило в лимнических условиях, продолжалось во многих краевых проги- бах и внутренних впадинах областей развития герцинской складчатости (Челябинский и другие бассейны Урало-Тянь-Шаньской геосинклинальной области, Южно-Аппалачский угленосный бассейн и бассейны области Австралийских Кордильер).

Крупные месторождения газа известны в Алжирской Сахаре и Арктической Канаде, залежи нефти и газа в России (Тимано-Печорская провинция и бассейн р.Вилюй) и Австралии. Крупней- шее месторождение нефти находится на Аляске.

Большое значение имеют осадочные руды урана (плато Колорадо, США), приуроченные к континентальным красноцветам. Месторождения меди, никеля, кобальта, железных руд и графи- та связаны с траппами Средней Сибири. Месторождения золота, серебра, свинца, цинка, меди is. олова триасового возраста известны на восточном побережье Австралии. В Восточной Сибири (Якутия) большое промышленное значение имеют триасовые алмазоносные трубки взрыва.

186

ЮРСКИЙ ПЕРИОД (СИСТЕМА) - J

Общая характеристика, стратиграфические подразделения и стратотипы

Юрский период начался 213 млн. лет назад, закончился 144 млн. лет назад и продолжался, таким образом, 69 млн. лет. В современном объеме юрская система была установлена в 1822 г. не- мецким естествоиспытателем А. Гумбольдтом, который отнес к "формации юры" известняки, раз- витые в Юрских горах Швейцарии и Франции. В 1829 г. французский геолог А. Броньяр выделил их в самостоятельную систему. Однако долгое время нижнюю часть юрской системы выделяли в качестве самостоятельной системы, называемой лейасовой. Только на III сессии МГК в 1885 п в Берлине было рекомендовано включить лейас в юрскую систему.

Трехчленное деление было предложено на основании изучения юрских отложений Германий, где обычно выделяли снизу вверх различные по цвету отложения - черная, бурая и белая юра. Эти подразделения приблизительно соответствуют трем отделам современной схемы, которые часто по примеру Англии называются лейасом, доггером и мальмом (табл. 12).

|

|

Таблица 1 2 |

|

Общие стратиграфические подразделения юрской системы |

|

|

|

|

Отдел |

Ярус |

|

Верхний (мальм) J3 |

Титонский J3tt |

|

|

Кимериджский тзкт |

|

|

Оксфордский J30 |

|

Средний (доггер) J2 |

Келловейский J2k(c) |

|

|

Батский J2bt |

|

|

Байосский J2b |

|

|

Ааленский J2a |

|

Нижний (лейас) J |

Тоарский J]t |

|

|

Плинсбахский Jip |

|

|

Синемюрский J|S |

|

|

Геттангский Jig(h) |

|

Ярусная шкала юрской системы была впервые разработана французским палеонтологом А.д'Орбиньи, который выделил десять ярусов. Надо отметить, что семь из выделенных им ярусов сохранились до настоящего времени.

Стратотипы большинства ярусов располагаются в пределах Англо-Парижского бассейна. Только для самого последнего подразделения оказалось невозможным установить единый ярус. Для отложений, венчающих юрскую систему, было предложено более десятка наименований и только два из них ныне широко используются. Для области Тетиса применяют наименование ти- тонский ярус, а для бореальной - волжский ярус.

Детальная стратиграфическая схема юрской системы была разработана на основании широ- кого распространения морских отложений. Обилие аммонитов, благодаря их быстрому эволюци- онному развитию и хорошей сохранности, дало возможность провести детальное расчленение и корреляцию разрезов. В основу ярусного расчленения юрской системы положена схема, разрабо- танная для Западной Европы.

Нижний отдел юрской системы - лейас - был выделен А.д'Орбиньи в 1849 г. Название про- исходит от английского слова layers - слои. Средний отдел под именем доггер (по местному назва- нию горных пород у английских каменотесов) был выделен А. Оппелем в 1856-1858 гг. В те же годы А. Оппель предложил именовать верхний отдел юрской системы мальмом (по названию мяг- ких известняков у английских каменотесов).

Несмотря на то, что термины "лейас", "доггер" и "мальм" пользуются широким распростра- нением, Международный коллоквиум по юрской системе в 1962 г. в Люксембурге рекомендовал избегать этих наименований.

187

Название "геттангский ярус" дано Г. Реневье в 1864 г. по г. Геттанж в Лотарингии, где разви- ты характерные песчано-глинистые и карбонатные отложения этого яруса, охарактеризованные аммонитами. Синемюрский ярус назван по древнеримскому имени г.Семюр во Франции. Впервые стратотипический разрез описан А. д'Орбйньи в 1850 г. Разрез богато охарактеризован фауной моллюсков. Зональное деление основано на аммонитах. В 1858 г. А. Оппелем были описаны тол- щи, охарактеризованные аммонитами вблизи гор Плинсбах в Германии, от которых и получил свое название ярус. Отложения тоарского яруса впервые описаны А.д'Орбиньи в 1850 г. Название дано по древнеримскому наименованию современного г. Тур во Франции. Как и все ярусы нижней юры, он богато охарактеризован аммонитами.

Ааленский ярус был описан В. Майер-Эймаром в 1864 г. вблизи г. Аален в Вюртемберге. На- звание байосскому ярусу дано А. д'Орбйньи и 1850 г. по г. Байе в Нормандии. Батский ярус свое название получил после работы Д. Хеллоу в 1843 г. от г. Бат в Англии.

Келловейский ярус был назван А. д'Орбйньи в 1850 г. по с. Келловей в Англии, где в глинис- тых толщах содержатся весьма своеобразные аммониты. Свое название оксфордский ярус полу- чил от г. Оксфорд в Англии. Впервые отложения этого возраста с богатой фауной аммонитов были описаны в 1850 г. А. д'Орбйньи. Тогда же д'Орбйньи дал название и другому верхнеюрскому ярусу - кимериджскому - по городу Кимеридж в Англии. Оба этих яруса охарактеризованы богатым комплексам аммонитов. В 1885 г. А. Оппелем в Альпах были выделены слои с аммонитами, зале- гающие над типичной кимериджской толщей. Этим морским мергельно-известняковым отложени- ям А. Оппель дал название титонского яруса по имени мифологического героя Титона. Одновозра- етные образования в северных районах Европы отличаются от титонских комплексов аммонито- вой и белемнитовой фауны. Они были выделены в 1881 г. С.Н. Никитиным под названием "волжс- кая формация". В 1884 г. С.Н. Никитин разделил эти отложения на нижний и верхний волжские ярусы. В конце 60-х годов XX столетия было решено выделить единый волжский ярус. Стратотип яруса находится в Среднем Поволжье. Название "титонский ярус" для соответствующего интерва- ла признано малоудачным, так как стратотип этого яруса отсутствует. Несмотря на это, в Среди- земноморской области выделяются титонские отложения, фауна которых, в том числе и аммониты, имеет мало общего с фауной волжского яруса. В 1996 г. постановлением МСК волжский ярус был переведен в категорию региональных стратиграфических подразделений (в ранге региояруса).

Характерные разрезы юрской системы представлены на схемах X и XI, цв. вкл.

Органический мир

В юрском периоде архаичные формы палеозоя прекратили свое существование и органичес- кий мир принял типично мезозойский вид. В растительном мире господствовали различные груя- пы голосеменных: хвойные, гинкговые, цикадовые, беннеттитовые, чекановскиевые. Вместе е ними распространены папоротники и хвощи (рис. 62, цв. вкл.).

Важнейшей группой среди беспозвоночных, населявшей юрские моря, были головоногие моллюски: аммоноидеи и белемниты, исключительно разнообразные и многочисленные.

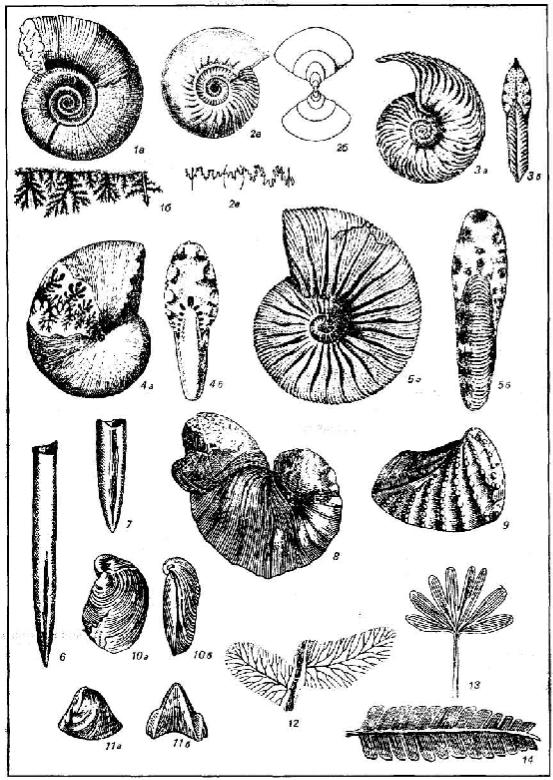

Юрские аммоноидеи принадлежали к трем отрядам: Ammonitida, Lytoceratida, Phylloceratidm Время их расцвета падает на самый конец триаса и охватывает весь юрский период. Особенно значительного разнообразия достигли аммониты отряда филлоцератид. Для ранней юры наиболее характерны Amaltheus, Hildoceras, Schlotheimia, Lytoceras, для средней юры - Parkinsonia, Stephanoceras, Cadoceras, Phylloceras, для поздней - Cardioceras, Virgatites (рис. 61). Юрские аммонои-

деи, благодаря быстрым эволюционным изменениям и частой встречаемости, являются главней- шей группой для расчленения юрской системы на отдельные зоны (40 аммонитовых зон). Много- численными, по сравнению с триасовыми, становятся белемниты (отряд Belemnitida). Большого разнообразия достигают двустворки, губки, морские лилии, появляются неправильные морские ежи. Возникли новые роды и виды среди двустворок, особенно в ранней юре. Более разнообраз- ными стали представители родов Gryphaea, Trigonia, Buchia (Aucella), появились первые иноцера-

188

Рис. 61. Характерные ископаемые остатки юрских организмов

Аммоноидеи: 1а, б - Lytoceras (ранняя - средняя юра), 2а, б, в - Cadoceras (средняя юра), За, б - Cardioceras (поздняя юра), 4а, б - Phylloceras (юра - ранний мел), 5а, б - Virgatites (поздняя юра); бе-

лемниты: б - Cylindroteuthis (средняя юра - ранний мел), 7 - Pachyteuthis (средняя юра - ранний мел);

двустворки: 8 - Diceras (поздняя юра), 9 - Thgonia (триас - мел), 10а, б - Buchia (=Aucella) (поздняя юра - ранний мел); брахиоподы: Па, б - Rhynchonella (поздняя юра); растения папоротниковидные:

12 - Cladophlebis (юра), голосеменные: 13 - Ginkgo (юра - ныне), 14 - Nilssonia (юра - мел)

189

мы, а в поздней юре - рудисты (Diceras). Продолжали развиваться разнообразные гастроподы. Среди брахиопод преобладают представители семейств ринхонеллид и теребратулид, особенно роды Rhynchonella, Terebratiila и др. В теплых морях широкое развитие получают шестилучевые кораллы - строители множества рифовых массивов (склерактинии). Более разнообразными по сравнению с триасом стали фораминиферы. Появились новые представители отряда роталиид, сильно возросла роль нодозариид и милиолид.

Весьма характерным для мезозойской эры и, в частности, для юрского периода является ис- ключительно широкое развитие класса пресмыкающихся. Он представлен огромным количеством разнообразных плавающих, бегающих, прыгающих и летающих форм. На суше достигли гигантс- ких размеров диплодоки (рис. 63, цв. вкл.), апатозавры, стегозавры, трицератопсы и др. Среди ле- тающих - бесхвостые птеродактили, с хвостами - рамфоринхи. Плавающие рептилии - ихтиозав- ры, плезиозавры и мезозавры.

В юрском периоде обособляется новый и последний по времени своего появления класс по- звоночных животных - птицы, предками которых были мелкие ящероподобные пресмыкающиеся. Их отпечатки обнаружены в знаменитых золенгофенских сланцах верхней юры (портландский ярус) близ Нюрнберга (Германия). Найдены два рода первоптиц - Archaeopteryx uArchaeornis. Су- ществует мнение (Е.Н. Курочкин), что упомянутые роды и другие птерозавры являются тупиковой ветвью, а предками птиц были другие, в целом похожие, пресмыкающиеся (Proavis). Однако этот вопрос окончательно еще не решен.

Из других классов позвоночных животных в юрское время широко распространены рыбы. В поздней юре прогрессировали костистые рыбы.

Остатки млекопитающих очень редки и принадлежат, как и в триасе, древним вымершим группам животных, близким к современным сумчатым. Класс земноводных после вымирания в триасе стегоцефалов утрачивает свое значение. В юре он представлен немногочисленными форма- ми, близкими к современным лягушкам.

Структуры земной коры и палеогеография

В юре продолжают существовать две крупные платформы: Лавразия и Гондвана и разделяю- щие их геосинклинальные пояса - Средиземноморский и Тихоокеанский. Юрский период по сравнению с триасовым называют талассократическим, т.е. с преобладанием моря над сушей. Для юры характерен ряд крупных трансгрессий моря из геосинклиналей на платформы. Транс- грессия моря происходит в ранней юре на северо-востоке Африканской платформы (значительное расширение Мозамбикского рукава). Увеличение морского бассейна отмечается и на эпигерцинс- кой платформе Западной Европы, судя по смене лагунно-континентальных осадков верхнего триаса морскими отложениями нижней юры. Периодически море проникает на окраины Лавразии. Среднеюрская эпоха характеризуется оживлением морских трансгрессий. Море проникает в пре- делы Восточно-Европейской и на северо-западе Индийской платформ, покрывает почти весь Ара- вийский полуостров.

Своего максимума трансгрессия достигает в поздней юре. На Восточно-Европейской плат- форме образуется обширный меридиональный бассейн, соединяющий южные и северные моря. Морем покрывается вся территория Западно-Сибирской равнины. Существенно увеличивается площадь моря в Арктическом бассейне. Морская трансгрессия известна здесь в низовьях рек Лены, Оленек, Анабары, в бассейне р. Хатанга, на Таймыре, островах Арктики. Трансгрессия от- мечается и в Восточной Африке, на Мадагаскаре, в Западной Австралии.

Преобладание в поздней юре морских условий седиментации на платформах и в геосинкли- налях обусловило широкое развитие терригенных осадков с морской фауной, коралловых, крино- идных и других известняков. Вместе с тем для юры, особенно ранней и средней эпох, характерны континентальные, особенно озерно-бокотные и дельтовые песчано-глинистые, нередко угленос-

190